流動兒童升學意愿研究

朱云品 吳倩

摘 ? 要: 本文基于CEPS(2014—2015)數據庫,從制度、家庭環境、朋輩群體、個人意愿四個方面,探討促成流動兒童對學業產生“自棄文化”的影響因素。研究結果表明:相比打工子弟學校,普通公立或民辦學校的流動兒童升學意愿更強;家庭經濟條件較差的流動兒童升學意愿更強;父親職業地位水平較低的流動兒童升學意愿更強;家庭文化資本較弱的學生更容易放棄學業。同時,與朋輩群體的交往質量、個人對未來發展的自信程度,以及對期望的職業屬性,會影響流動兒童的升學意愿。流動兒童的戶籍類別、與家長(尤其是母親)的親密關系,并不會影響升學意愿。

關鍵詞: 流動兒童 ? 升學意愿 ? 影響因素 ? CEPS

一、提出問題

據國家統計局、聯合國兒童基金會、聯合國人口基金共同發布的《2015年中國兒童人口狀況——事實與數據》(以下簡稱《事實與數據》)顯示,中國有1.03億兒童受到人口流動的影響,其中流動兒童有3426萬。顯然,流動兒童在我國已經形成了一個龐大的社會群體,然而我國目前與流動兒童相關的教育制度卻相對滯后,在很大程度上是由于戶籍制度的阻隔,導致流動兒童難以獲得與本地兒童平等的教育資源。與此同時《事實與數據》指出,流動兒童在就讀的城市學校可能面臨各種困難和歧視。雖然部分省份已經開放了異地中考、異地高考政策,但是隨遷子女獲取這樣的機會卻需要嚴格的資格審核,并且符合資格的隨遷子女名額在招生計劃中都有明確的限定。以人口流動程度較高的廣州市為例,其公辦普通高中招收隨遷子女的比例不超過學校所在批次招生計劃的8%①,顯然跟隨父母工作流動的隨遷子女在教育競爭中并不占據優勢。

相關研究表明,戶籍制度限制了流動兒童在中考階段的升學意愿,原因在于他們的戶口不在流入地,所以無法參加該地區的中考,意味著除非回老家參與當地中考,否則將無法升學。面對這一事實部分隨遷子女開始有消極對待學業與校園生活的傾向。一些學者把他們與威利斯筆下“小子們”的反學校文化進行比較(熊易寒,2010;周瀟,2011)。也有學者從該現象中看到隨遷子女的無奈,并將之稱為“自棄文化”(丁百仁、王毅杰,2017)。無論是“反學校文化”還是“自棄文化”,指涉的都是流動兒童群體對于學業的消極態度。與此前研究者們大多采用定性研究方法對這一社會現象進行探究不同,本文試圖將可能影響流動兒童升學期望的因素納入統計模型之中進行探究,并剖析其間的相關性與因果機制。

二、文獻綜述和研究假設

(一)“自棄文化”

保羅·威利斯(2013)在《學做工》中指出,工人階級的孩子具有“反學校文化”傾向,之所以如此是因為他們“洞察了資本主義的支配性統治秩序”,再加上對父輩男性氣質的崇拜,心甘情愿地走上工人階級的命運,在作者看來這亦是資本主義階段再生產的機制之一。

國內一些學者將“反學校文化”理論引用至中國并選取農民工子弟學校作為田野點。熊易寒(2010)發現,農民工子弟存在“反學校文化”,在“洞察”到教育無益于階層流動這一事實后,一些子弟心甘情愿地輟學打工。周瀟(2011)比較了“農民工子弟”和“小子們”的不同:相較于“小子們”對待知識和文憑的抗拒態度及對工人階級文化的認同感,“子弟們”認同文憑的價值但又對父輩的職業、價值觀和生活方式表現否定的態度。從結局上看,雖然兩者最終都沒有成功實現階級躍遷的命運,但是各自遵循的再生產機制迥然不同——“小子們”是主動選擇的結果,而后者的“反抗”更多的是一種自我放棄式的表達形式而非對支配秩序的洞察與抗爭。

熊春文等(2014)學者發現農民工子弟學校存在制度性自我選擇與制度性自我放棄的雙重奏。社會流動性程度并不低,絕大部分學生流出發生在初二之前,其中部分學生的動機是為了追求更好的升學機會,留下來的學生大多選擇放棄學業或存在一定“反學校文化”傾向。石長慧(2015)進一步指出,由于戶籍制度的阻隔流動兒童很難進入流入地的公立學校就讀,因此只能進入以營利為目的且硬件設施與教學質量都較差的農民工子弟學校繼續學業。

另外一些研究選取招收部分外地學生的公辦學校為田野點探究隨遷子女在公辦學校的學業情況。熊易寒(2010)發現就讀于公辦學校的農民工子弟,成長過程存在顯著的“天花板效應”,一方面他們認同學歷的價值,另一方面由于制度的阻隔,他們的行為表現出制度性的自我放棄。丁百仁、王毅杰(2017)也認為公辦學校中的農民工子弟“自棄文化”是戶籍壁壘導致的,并沒有表現出對知識與權威的反抗及學校主流價值的蔑視。

(二)“自棄文化”的生成機制

教育是階層間實現流動的重要通道,農民工子女卻因不能獲得較優質的教育資源無法在學業競爭中脫穎而出。除了缺乏制度性保障外,流動兒童家庭經濟文化資本的缺失是另一可能影響其升學期望的因素。王劉飛、王毅杰(2017)通過考察公辦學校中隨遷子女初中后的教育選擇問題指出家庭經濟資本和文化資本的欠缺及個人對自身未來發展的低預期會影響公辦學校中隨遷子女的升學意愿。農民工子弟會受所處社區和朋輩群體的價值取向影響更愿意較早地踏入工作崗位成為“自由人”。

本文的研究對象和問題是流動兒童及影響其產生“自棄文化”的因素。在對已有文獻進行梳理的基礎上,筆者認為流動兒童在社會制度、家庭背景和社區文化的多重因素交織影響下產生了消極對待學業的態度。本研究中筆者將圍繞四個方面對流動兒童“自棄文化”的形成機制進行定量探究。

假設1:制度原因影響升學傾向,制度條件越不利于向上流動升學意愿越弱。

假設2:家庭原因影響升學傾向,家庭經濟文化條件越差升學意愿越弱。

假設3:與朋輩群體的交往質量影響升學傾向,交往質量越差升學意愿越弱。

假設4:個人意愿影響升學意愿,個人對未來職業的期待越低升學意愿越弱。

三、數據、變量與模型

(一)數據來源

本研究的數據來自中國人民大學調查與數據中心收集的“中國教育追蹤調查(2014—2015學年)追訪”數據庫。本次調查采用多階段的概率與規模成比例的抽樣方法,從全國隨機抽取了28個縣級單位(縣、區、市)作為調查點,隨后以學校為基礎,在入選的縣級單位隨機抽取了112所學校、301個班級進行調查,被抽中班級的學生全體入樣,此次調查共包含10750個個案。根據已有相關研究中的界定流動人口是指經常性居住地與戶籍登記地所在的鄉(鎮、街道)不相一致且離開戶籍登記地半年以上的人口(段成榮、孫玉晶,2006)。流動兒童則指的是流動人口中14歲及以下的兒童(段成榮、梁宏,2004)。本研究關注的都是初二學生,依照一般學齡劃分其年齡應都在14周歲以下,因此根據戶籍地和居住地這兩個條件,本研究共篩選出1522名在該流入地有流動經歷的兒童。

(二)研究變量

本研究討論導致流動兒童“自棄文化”的影響因素。“自棄文化”作為本文的因變量在行為上表現為對升學的放棄,于是該變量被操作化為“對自己的教育期待”這樣一個二分變量(有升學期望其賦值為0,沒有升學期望則為1)。

制度性因素將以學校排名、學校類型及戶籍制度的性質進行測量;家庭環境性因素將以貧富的感受度、父親職業、藏書量、與母親的親密度進行測量;社區文化因素將以好朋友的行為類型、本縣學生與外縣城市學生及外縣農村學生交朋友的意愿進行測量(好朋友的行為類型將用因子分析法進行處理);個人意愿性因素將用對自己未來的信心程度和職業意愿進行測量。此外本研究中的控制變量為學業成績。

(三)研究模型

本文采用二分類的logistic回歸分析方法對數據進行統計估計。一般來說,二分類的logistic回歸的發生比可以通過如下函數定義:

Logit(p)=ln=∑biXi

Xi代表一系列的自變量,bi代表各自變量的系數,通過控制其他自變量,能獲得該自變量對因變量的凈效應。

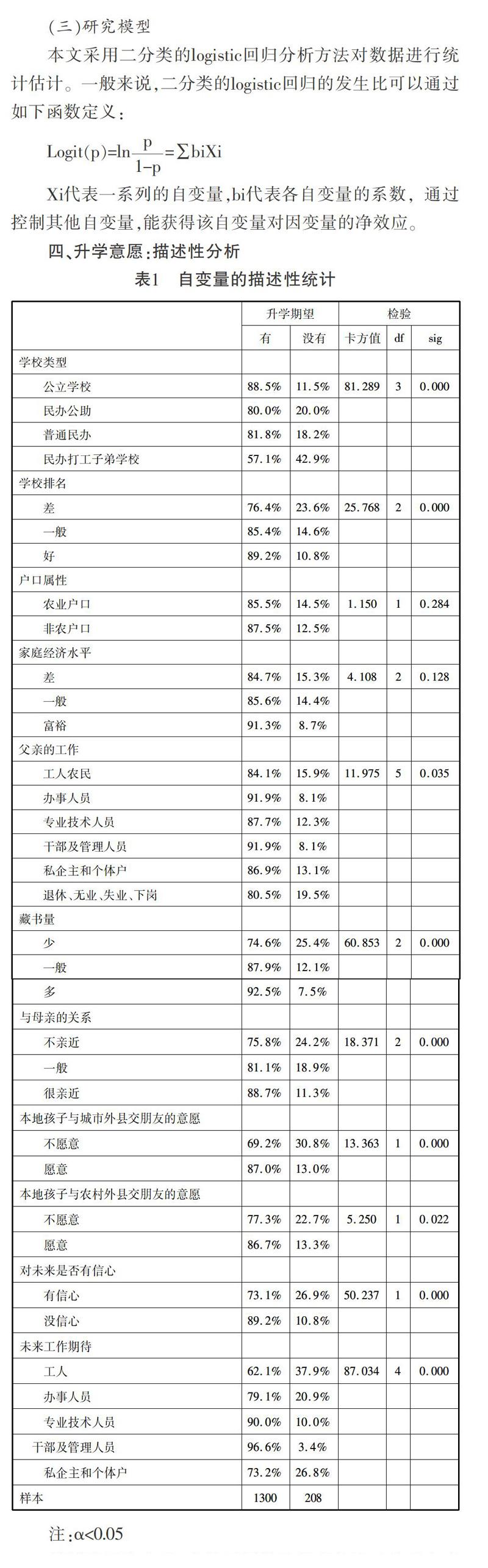

四、升學意愿:描述性分析

從制度環境來看,身處不同學校類型的流動兒童在升學期望上存在差異,民辦打工子弟學校中的流動兒童對自己的升學期望最低,有42.9%的學生對自己升學不抱希望,此外學校排名會影響學生的升學期望,身處排名較差的學校的學生中,有23.6%的學生感覺自己升學無望,這一比例高于排名一般和排名較好的學校。此外就樣本情況而言,數據還顯示農業戶籍來源的學生主觀上放棄學業的可能性比非農戶口大,但這一統計結果不具有統計學上的顯著意義。

從家庭環境方面來看,樣本中家庭經濟水平較差的學生相比家庭富裕的學生,主觀上放棄學業的比例更高,兩者比例分別為15.3%和8.7%,但是這一差異并不顯著。在父親職業方面,家長無固定工作的學生放棄學業的意愿最高為19.5%,而家長職業是辦事人員和干部管理人員的學生的升學意愿高達91.9%。此外家中藏書量和與母親的親密關系都與學生的升學意愿呈現正相關。

從朋輩群體方面來看,認為本地兒童愿意與外地城市或農村兒童交朋友的流動兒童的升學期望較高,都在85%以上。從個人意愿方面來看,對未來有信心的流動兒童相比對未來沒有信心的流動兒童升學意愿要弱,比例為73.1%而后者為89.2%。從個人職業期待上看,期望以后成為工人的學生主觀上放棄學業的比例較高為37.9%,而希望成為干部及管理人員的學生主觀上升學意愿高達96.6%。在描述性統計的基礎上,我們使用logistic回歸模型對各自變量進行進一步的統計檢驗(詳見表2)。

五、統計分析:logistic二分回歸

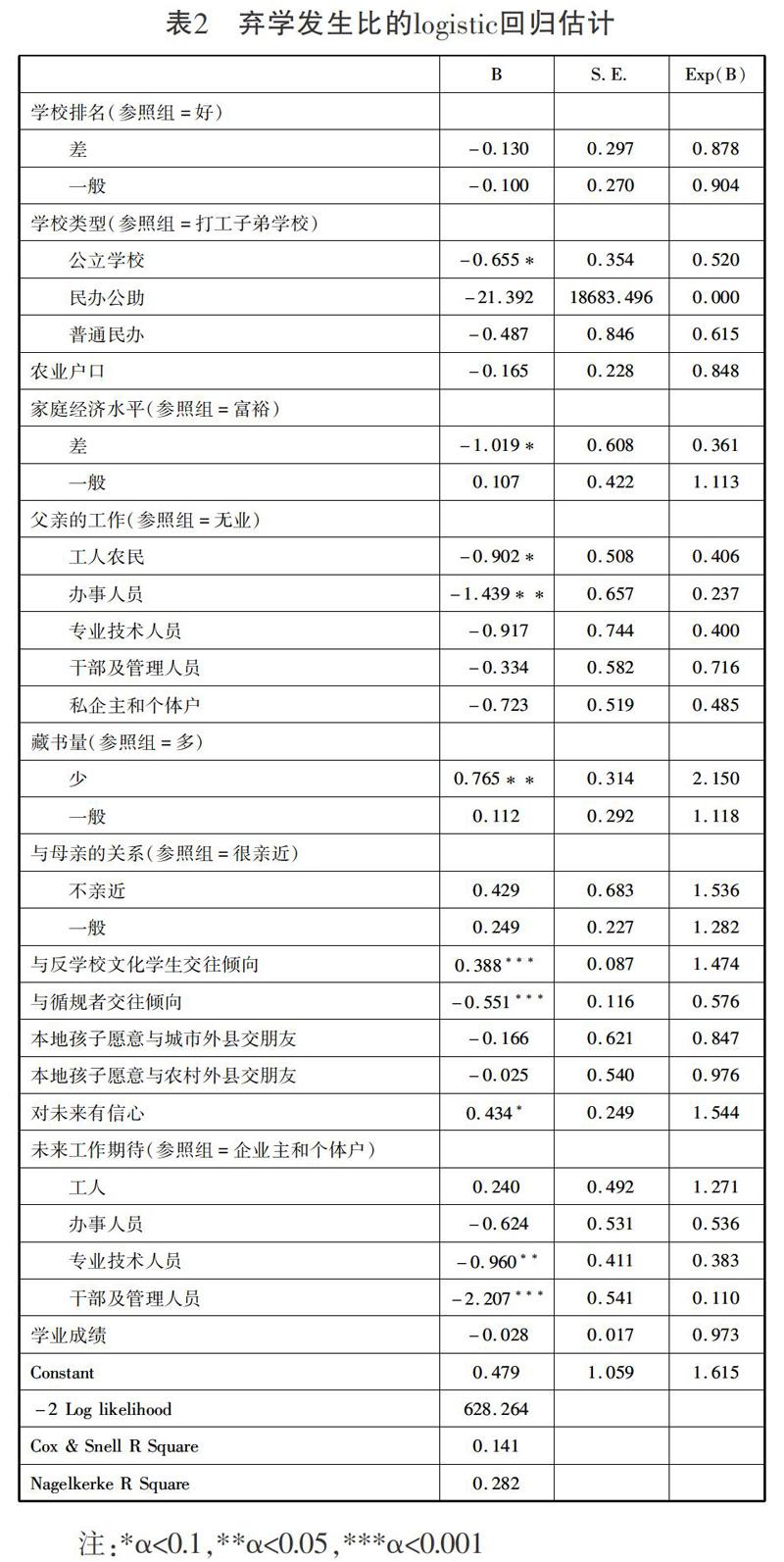

結合logistic回歸分析得到的表2研究結果,我們可以得出以下結論。在制度方面,學校排名高低對流動兒童放棄學業的發生比(“棄學發生比”)沒有顯著影響,但是學校類型對其有影響,公立學校中流動兒童的“棄學發生比”相較打工子弟學校要低,前者是后者的0.52倍。此外是否為農業戶口不會影響流動兒童的升學意愿。

在家庭環境方面,家庭經濟條件和父親職業性質會顯著影響流動兒童的升學意愿。其中家庭經濟條件差的學生的棄學發生比是富裕家庭的0.361倍。相較于父親無業的學生來說,父親職業是工人農民或辦事人員的學生的棄學發生比要小得多。在家庭藏書量所反映的家庭文化資本方面,家庭藏書量少的學生相比藏書量多的學生棄學發生比要高,前者是后者的2.15倍。此外研究假設中涉及的與母親關系的親密程度對流動兒童升學意愿的影響沒有統計學上的顯著意義。

在朋輩群體交往方面,筆者將“好朋友是否出現以下情況?(1-3代表‘沒有這樣的‘一到兩個這樣的‘很多這樣的)”進行因子分析處理,處理結果重新生成了兩個新的變量,筆者根據原問卷內容進行提煉分別命名為“與反學校文化學生的交往傾向”和“與循規者的交往傾向”。數據結果顯示這兩個因素顯著影響流動兒童的升學意愿,與反學校文化學生的交往傾向越高棄學發生比也越高,而與循規者的交往傾向則相反。至于本地孩子是否愿意與來自外縣城市或農村的兒童交往并不會對流動兒童的棄學發生比構成影響。

在個人意愿方面,對未來是否有信心會影響流動兒童的升學意愿,相比較沒有信心的兒童,對未來有信心的流動兒童的棄學發生比要高,后者是前者的1.544倍。未來的職業期待是專業技術人員或者干部及管理人員的流動兒童主觀上更看重學業,棄學發生比相較于職業理想是企業主和個體戶的學生要低。

六、結語

本文在以往學界針對流動兒童消極對待學業現象所提出的“自棄文化”理論基礎上,從定量研究角度探究這種“自棄文化”產生的機制。

根據文獻綜述,筆者提出了四個方面的研究假設,分別是制度原因、家庭環境、朋輩群體和個人意愿。在制度方面,學校類型比學校排名或戶口性質更能影響流動兒童的升學意愿,筆者認為可能是因為初中教育還屬于義務教育階段,生源質量不像高中和大學相差得那么大,并且這些學校只是與當地其他學校比較,沒有利用某一標準排序,所以學校排名對流動兒童的升學意愿影響不大。但是學校類型會影響升學意愿,可能因為與打工子弟學校相比,其他類型學校的教學質量和校園文化氛圍較好,有益于促使學生積極對待學業。

在家庭環境方面,經濟資本和文化資本會影響流動兒童的升學意愿。家庭教育對一個人的成長有重要作用,雖然經濟文化水平較低的家庭所獲取的教育資源有限,正因為如此更希望通過教育實現階層流動。在父親職業類型方面,父親是工人、農民和辦事人員的學生升學意愿更強,可能因為父輩較低的社會階層這一事實激起了部分流動兒童希望通過教育改變階層地位的愿景。相比較父親無業的兒童,這些出身底層的孩子雖然擁有的資源并不豐沃但總歸還是可以保障基本生活水平的,因此他們的升學壓力相對輕一些。此外藏書量在一定程度上反映了家庭文化資本,家庭文化氛圍越濃,孩子的升學期望越高。親子關系之所以不會影響流動兒童的升學意愿可能因為與母親的互動并不能直接轉換為學業成績的提高。

在與朋輩群體的交往方面,與什么樣的朋友交往會顯著影響流動兒童的升學意愿,所謂“近朱者赤,近墨者黑”。但是本地孩子的交友意愿并不會影響流動兒童的升學,可能因為青少年群體在交友時并不會考慮戶籍因素。

個人意愿也是影響流動兒童升學意愿的重要因素,對未來有信心的流動兒童意味著他們對未來的職業選擇抱有積極的態度甚至已經清楚自己的職業道路,因此升學意愿較低。相較于愿意今后成為企業主和個體戶的學生來說,希望成為專業技術人員和干部管理人員的學生對升學的要求較高,可能因為他們意識到這些職業本身對知識的要求。

在本文中,筆者嘗試從定量分析的角度出發探究影響流動兒童產生“自棄文化”的因素。但是囿于實際數據資料限制,在一些操作化指標及變量的選取上還不盡如人意,導致了部分研究設計的不完整性及研究結論的不深入。作為初步的方法探索,本文呼吁學界未來可以涌現更多采用不同方法從不同角度對流動兒童學業問題的研究。

注釋:

①數據來源:廣州中考招生網[EB/OL]. https: //www. sohu. com/a/317257824_120154150《2019-2020年隨遷子女參加中考招生工作的實施方案》

參考文獻:

[1]王劉飛,王毅杰.農民工隨遷子女初中后教育選擇研究[J].江漢學術,2017,36(05):110-117.

[2]丁百仁,王毅杰.公立學校農民工子女“自棄文化”研究[J].青年研究,2017(02):29-37+95.

[3]石長慧.學校教育如何生產底層?——一項關于北京市農民工子弟學校的考察[J].人文雜志,2015(11):117-122.

[4]熊春文,劉慧娟.制度性自我選擇與自我放棄的歷程——對農民工子弟學校文化的個案研究[J].北京大學教育評論,2014,12(04):48-71+184.

[5]周瀟.反學校文化與階級再生產:“小子”與“子弟”之比較[J].社會,2011,31(05):70-92.

[6]熊易寒.底層、學校與階級再生產[J].開放時代,2010(01):94-110.

[7]段成榮,孫玉晶.我國流動人口統計口徑的歷史變動[J].人口研究,2006(04):70-76.

[8]段成榮,梁宏.我國流動兒童狀況[J].人口研究,2004,28(1):53-59.

[9]保羅·威利斯.學做工:工人階級子弟為何繼承父業[M].南京:譯林出版社,2013.