廊坊市一次重污染特征與氣象條件影響研究

張艷杰

(河北省科學院地理科學研究所/河北省地理信息開發應用工程技術研究中心,河北 石家莊 050011)

1 引言

環境空氣污染是我國一些地區當前普遍關注的熱點,重污染天氣形成的原因主要有不利的氣象條件、特殊的地形條件以及污染源排放強度等[1,2]。其中氣象條件通過對污染物的存在形態、種類、停留時間和來源等產生不同的影響,從而影響大氣顆粒物集聚、轉移與擴散[3,4]。因此研究重污染過程氣象要素演變及成因,對重污染天氣的預測和防治意義重大。

廊坊市所在的京津冀地區是全國大氣污染最嚴重的區域之一,受地形地勢影響,自然地理條件極不利于污染物擴散。周賀玲[5]、郭立平[6,7]等結合長期的污染氣象資料從氣象條件演變、污染物區域傳輸等方面分析表明廊坊市重污染天氣日氣象要素多呈現風速小、風向為偏西-西南風或者偏東-東南風、相對濕度大、靜穩指數高、逆溫層較厚且出現頻率高等特征。張衛中[8]等從大氣環流形勢角度研究認為廊坊市重污染過程地面環流形勢以高壓場控制為主,最主要的高、低空配置類型是700 hPa高空為高壓脊,地面為高壓場。本文選取2016 年12月14~23日一次典型重污染過程,通過對逐時的環境污染資料和氣象資料進行分析,研究此次重污染過程中不利氣象條件的具體影響,以期為廊坊市空氣質量預報提供參考和借鑒。

2 資料與方法

研究環境空氣質量資料來自于河北省環境監測中心站提供的國控點逐時監測數據,主要包括PM2.5、PM10、NO2和SO2。同步地面氣象資料來自河北省氣象服務中心提供的廊坊氣象自動站數據,主要包括風向、風速、氣溫、氣壓、水汽壓、相對濕度、能見度等。研究方法主要采用統計和時間序列分析方法以及spss軟件中的相關性分析方法。

3 結果與討論

3.1 污染物變化過程

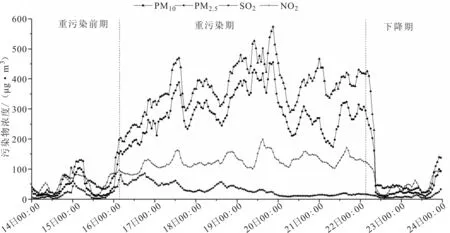

由圖1可以看出,本次重污染過程最嚴重時段主要發生在12月16~21日,以首要污染物PM2.5為例,自14日凌晨起 PM2.5濃度呈現波動性上升和下降,但均位于相對較低水平,之后開始急速惡化,由15日晚上19:00的13 μg/m3驟然上升至16日凌晨04:00的160 μg/m3,隨后污染物仍呈現快速累積趨勢,直至17日下午14:00達到第一次峰值389 μg/m3,然后呈脈沖式下降和上升趨勢,19日21:00達到本次污染過程最高值456 μg/m3,22日02:00以后開始急速下降,在此后8 h,PM2.5濃度由301快速下降至23 μg/m3,此次重污染過程結束。總體上顆粒物濃度呈現“急速上升、高污染持續時間長、急速下降”特點。

整個過程PM10與PM2.5變化趨勢幾乎一致,NO2與PM2.5變化趨勢也較相似,僅變化幅度相對較小,SO2在18日中午前變化趨勢與SO2較一致,最大峰值(86 μg/m3)出現在16日18:00,18日午后呈現下降趨勢并持續維持在較低水平(<50 μg/m3)至污染期結束,此時PM10與PM2.5等顆粒物均呈現上升趨勢并達到此次污染過程的最高值,結合相應時段大氣相對濕度總體上持續升高的變化規律(圖2d),分析期間存在硫酸鹽轉化為顆粒物的可能[9]。

3.2 重污染期間氣象條件分析

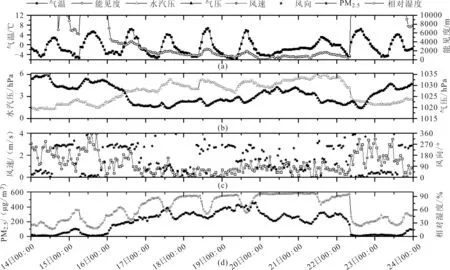

圖2給出了重污染天氣期間各地面氣象要素(風速、風向、氣壓、氣溫、相對濕度、水汽壓、能見度)隨PM2.5變化情況。可以看出:在重污染前期(14凌晨至16日上午),地面氣壓普遍位于1025 hPa以上,水汽壓和相對濕度也較低,平均風速2.1 m/s,15日午后風速可達4 m/s,污染物濃度也驟然下降至極低水平,期間大氣能見度多高于10 km;16日以后隨著風速降低,相對濕度和水汽壓快速上升,地面氣壓轉為低壓均壓類系統控制,擴散條件迅速轉差,污染物濃度急速上升,大氣能見度開始低于5 km,17日以后能見度均低于2 km,進入重污染期(16日凌晨至22日上午),期間地面平均風速僅為0.78 m/s,且無固定風向,水汽壓和相對濕度持續增大,平均相對濕度可達82%,大氣能見度平均為1511 m,地面氣壓整體變化不大( 1019.7~1029.1 hPa),大氣擴散能力極差,污染物持續累積。直至22日上午,隨著水汽壓和相對濕度驟然下降,1h內相對濕度由96%下降至45%以下,風向出現持續偏北風,且風速持續升高,污染物濃度快速下降,能見度驟然增至10 km以上,本次重污染過程基本結束。

總體上可知,重污染過程前后普遍都是北風-東北風為主,風速較大,地面氣壓、能見度相對較高,水汽壓、相對濕度相對較低;而重污染過程中則無固定風向,風速較小,水汽壓、相對濕度相對較高,地面氣壓、能見度相對較低。

圖1 廊坊市主要污染物逐時變化

圖2 2016年12月14~16日廊坊市PM2.5與氣象因子的逐時變化情況

風速大小可以影響污染物的水平擴散和傳輸速度,而風向決定污染物的來源和擴散方向。廊坊地區西部為太行山脈,北部為燕山山脈,受地形影響,來自西和西北來的冷空氣易受山脈阻擋,導致風速降低,同時當風向為南-偏南風時,邯鄲-邢臺-石家莊一帶的污染源易通過風力傳輸在廊坊境內匯聚,造成空氣質量惡化。為進一步了解風向風速對廊坊市重污染過程的影響,圖3給出了此次重污染期間地面風速、風向與PM2.5濃度和能見度的風玫瑰圖。可見隨著地面風速增大,廊坊市內PM2.5濃度降低,能見度上升,風速<1 m/s,PM2.5濃度幾乎全部處于重污染水平,風速>2 m /s以上,PM2.5濃度幾乎全部位于清潔水平。但當風速介于1~2 m之間,不同風向對PM2.5濃度和能見度的影響有所差異。當受東北風影響時,風速介于1~2 m之間,PM2.5濃度已處于較低水平,能見度也較好;當風向為西-西南風影響時,風速介于1~2 m之間,PM2.5和能見度均出現惡化趨勢,當風向為東-東南風影響時,PM2.5和能見度惡化程度加重。可見風向對廊坊市顆粒物清除作用大小的順序為:東北風>西-西南風>東-東南風,說明當受東北風影響時,有利于廊坊市污染物的擴散,當受東-東南風影響時,更容易造成PM2.5等顆粒物的持續累積。分析原因為東-東南風較濕潤,有利于污染物的吸濕增長,結合地面的低壓和均壓形勢以及低風速,為廊坊市PM2.5的持續累積提供了有利條件。這與劉曉慧[4]等研究結果相似。

3.3 顆粒物與主要氣象條件的相關性

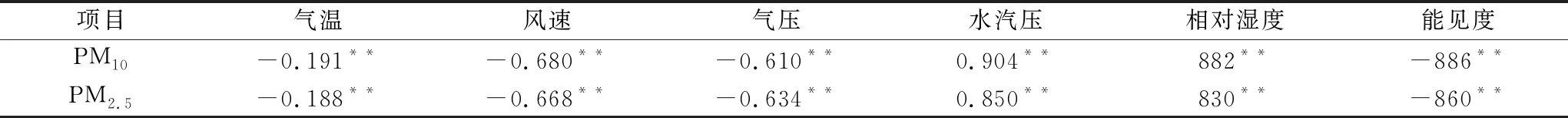

通過對顆粒物(PM10和PM2.5)與主要氣象要素之間相關性(表1)進行分析發現,此次重污染天氣過程中顆粒物質量濃度與選取的其他各氣象因子均呈現極顯著相關性(即均通過了sig.≤0.01的顯著性水平檢驗),說明本次重污染天氣發生是受到多重氣象條件綜合影響的結果。氣象因子相關性大小順序為水汽壓>能見度>相對濕度>風速>氣壓>溫度,其中顆粒物與溫度之間相關性較弱(r<0. 3);與風速、氣壓呈現高度負相關,相關系數r達到0.6以上;與相對濕度、水汽壓呈現極顯著正相關,相關系數r達到0.8以上。分析原因為地面低壓均壓類系統控制下,天氣持續靜穩,同時較低的地面風速以及高濕度環境致使空氣中顆粒物不易擴散輸送,表明高濕度環境、地面低氣壓以及低風速為本次重污染天氣產生的主要氣象條件。這與前面的顆粒物隨氣象演變特征分析結果以及賈秋剛[10]等研究得到的結論較一致。

表1 PM2.5小時值與氣象因素的相關系數

4 結論

(1)該重污染過程顆粒物濃度呈現“急速上升、高污染持續時間長、急速下降”特點。風速小且無固定風向,水汽壓和相對濕度較高,地面氣壓和能見度相對較低為重污染過程形成的主要氣象條件。

(2)當風速<1 m/s,廊坊市內PM2.5濃度全部處于重污染水平;當風速>2 m/s以上,PM2.5濃度幾乎全部位于清潔水平;當風速介于1~2 m之間,不同風向對PM2.5濃度和能見度的影響有所差異。風向對顆粒物清除作用大小的順序為:東北風>西-西南風>東-東南風。

(3)PM2.5與各氣象要素相關系數大小順序排列為:水汽壓>能見度>相對濕度>風速>氣壓>溫度。其中,與溫度之間相關性較弱(r<0.3);與風速、氣壓呈現高度負相關(r>0.6);與相對濕度、水汽壓呈現極顯著正相關(r>0.8)。