《烏爾班八世的頌贊》中的多元文化圖像喻義分析

張瀚藝

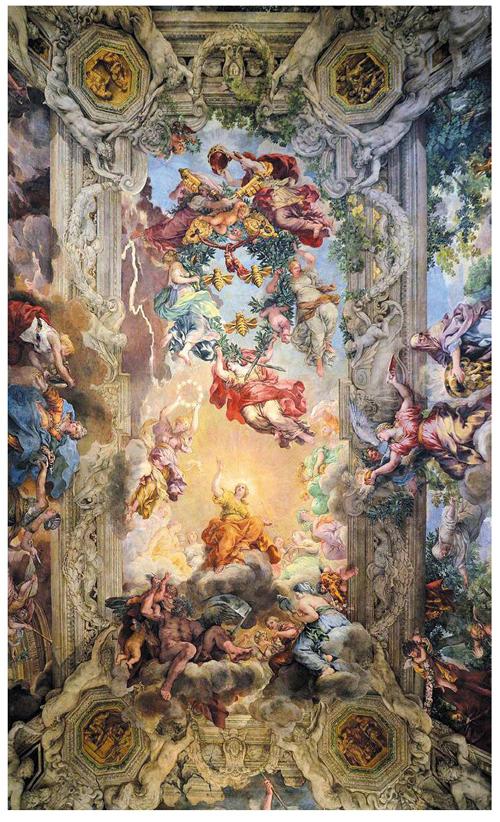

摘 要:《烏爾班八世的頌贊》的作者彼得羅·達·科爾托納是17世紀活躍于羅馬的巴洛克畫家,他的天頂畫《烏爾班八世的頌贊》是巴洛克時期的藝術杰作,總面積達500平米,場面宏大,人物眾多,融入大量西方文化元素,在天頂畫中獨樹一幟。文章從其創作背景、作品構思、圖像文化溯源等方面進行詳盡介紹。

關鍵詞:《烏爾班八世的頌贊》;多元文化;圖像;喻義

從文藝復興時期開始,基督教在歐洲不再像中世紀時期那樣被看作是萬物的綱領,但依然占據統治地位。無論是文藝復興還是之后的巴洛克藝術,基督教題材的作品依舊是主流。天頂畫廣泛流行于16、17世紀的歐洲教堂與貴族住宅,信奉基督教的人們希望能盡量借天頂畫帶來的“仰頭即天堂”的感受方式接近上帝,因此天頂畫內容多以上帝、圣母、圣子形象為主角,或繪制《圣經》經典故事如耶穌十二門徒等,同樣作為基督教題材畫作。但《烏爾班八世的頌贊》這樣一幅以基督教為主題的宗教繪畫,卻以一種罕見的方式創作,并未出現那些傳統基督教形象。在這個畫作中,畫家運用了大量非基督教元素,使宗教文化、古希臘文化、古羅馬文化在同一畫面、空間中產生交集, 給觀者帶來奇妙感受。這不僅在天頂畫中十分少見,在整個西方繪畫史中也實屬異常,這朵藝術奇葩給觀者帶來了無限遐想。

一、《烏爾班八世的頌贊》創作背景

1623 年,巴爾貝里尼家族的馬菲里奧·巴爾貝里尼當選為教皇,即烏爾班八世。1625年,巴爾貝里尼家族從斯福爾扎家族手中買下了一塊地,并擴建了這塊地上的宮殿作為家族的私人住所,這就是巴爾貝里尼宮。作為教皇家族,巴爾貝里尼家族結交甚廣。除了教內教外的其他權貴人物,烏爾班八世也十分樂意結交并贊助當時文學、藝術、科學等方面的杰出人士,為他們提供創作、研究資金或項目,而這些人常出入巴爾貝里尼宮,因此這座私人豪宅的會客廳就需要裝飾得豪華漂亮,以展示巴爾貝里尼家族的雄厚實力與品位。因而教皇烏爾班八世委托畫家彼得羅·達·科爾托納為巴爾貝里尼宮繪制天頂畫。科爾托納是當時最杰出的畫家之一,他已成功完成烏爾班八世交給他的首個委托任務,得到了教皇的賞識,因此獲得了為巴爾貝里尼家族的行宮繪制天頂畫的任務。從1633 年開始至1639 年,科爾托納用了6年時間將《烏爾班八世的頌贊》這一巨作完成。

二、《烏爾班八世的頌贊》的構思與圖像喻意

在《烏爾班八世的頌贊》中,科爾托納根據建筑結構將整個天頂劃分成五個區域,一個長方形的中間區域和外圍四個周邊區域。中間區域作為畫作的核心區域,科爾托納在這里描繪了多個帶有寓意的擬人形象,其中歐洲宗教文化中“美德”的擬人形象占大多數。通過這幅作品來表達巴爾貝里尼權利來源的合法性,借以穩固其統治地位。除了證明統治的合法性,為統治者塑造一個完美形象也是集聚民心的方法。科爾托納為周邊四個區域選擇了四個不同的主題,即基督教教義中的四樞德——節制、謹慎、剛毅、正義,并精心繪制具有代表性的人物典故,暗喻烏爾班八世及其家族的高尚品質和領導能力。這種運用比喻的繪畫體裁被稱作“寓言畫”,是西方繪畫中的常見體裁。

(一)中央長方形區域

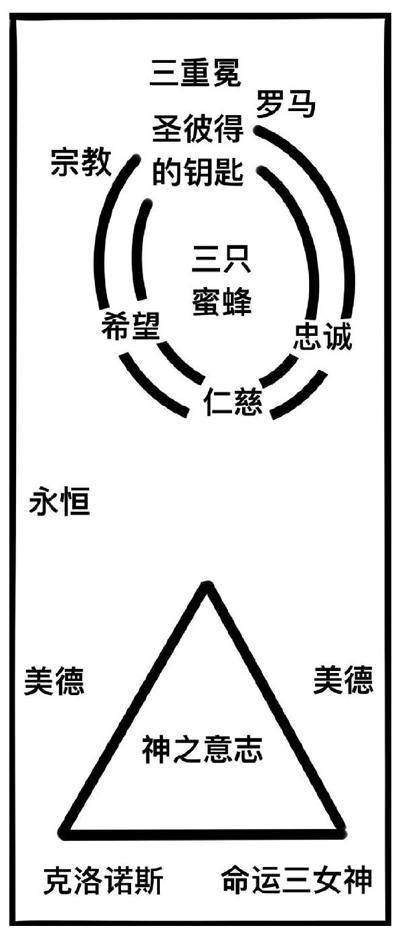

中央的長方形區域是整幅畫作的核心,其中,被光芒包圍的女神、月桂花冠與三只金色蜜蜂三個意象又是這個核心區域的題眼。女神是“神之意志”的擬人形象,其頭頂后方放射出的金色光芒暗示了她至高無上的地位,以及她與上帝的聯系;月桂花冠是勝利、凱旋的象征;三只金色蜜蜂則是巴爾貝里尼家族家徽中的圖形。巨大的月桂花冠環繞三只金色蜜蜂,比喻烏爾班八世在教會選舉中的勝利;代表“神之意志”的女神坐在云端,與“永恒”對視,她將代表“永恒”的不朽冠冕送與上方擁簇著巨大月桂花冠的眾神,表明烏爾班八世成為教皇是上帝的意志,君權神授證實其統治的合法性。但僅有三個意象的畫面顯然不夠完整,因此科爾托納在畫面上添加了其他人格化形象,這些人格化形象包括“宗教女神”“羅馬女神”與神學三美德“忠誠”“希望”“仁慈”。根據歐洲傳統圖像學的解釋,這些文化概念常被擬人化并描繪成女神形象繪制在藝術作品中,特別是在各種寓意畫中常常出現。如此一來,畫作的內涵得以豐富,畫面效果也更加完善。“羅馬女神”手捧教皇的三重冕,指烏爾班八世坐上教皇的寶座;“宗教女神”守護“圣彼得的鑰匙”,比喻教皇同時擁有掌管天與地的至高無上的權力;巨大的月桂花冠被飛在空中的“忠誠”“希望”和“仁慈”托舉起來,暗喻烏爾班八世是一位擁有這三種品德之人;一眾美德女神圍坐在“神之意志”周圍,象征了“神之意志”的美好;在“神之意志”下方的則是希臘神話中的克洛諾斯與命運三女神。一方面,克洛諾斯統治的時代在希臘神話中被稱為“人類的黃金時代”,科爾托納用他的形象比喻平民在烏爾班八世的統治下生活得無憂無慮;另一方面暗喻“異端文化”在天主教之下并受教會管制,就連希臘神話中形象較為負面的命運三女神也在圣母旨意之下變得和藹可親。

(二)四邊區域的非基督教形象

根據建筑天花板的結構,中間長方形區域是房屋的屋頂,四周是傾斜的側邊。在側邊區域中,科爾托納用繪畫語言區分了正反面人物。畫家將坐在云端和飛在空中的女神形象用明亮的淺色呈現出來,她們神態輕松,衣冠整齊,可以被理解為正面形象;相反,負面人物則被繪制成處在陰暗處的、粗壯的、赤身裸體的形象。四個側邊分別講述四個故事。故事主題對應基督教教義中的四樞德——節制、謹慎、剛毅、正義。這四個主題暗喻了巴爾貝里尼家族的“善政”。

一個長側邊區域的主題是Temperance(節制)。“節制”作為一種美德,常被描述為一個手捧兩個容器的女神形象,容器里分別是象征欲望的酒與象征節制的水。兩個容器中的液體互相流動,象征了欲望與節制的平衡。科爾托納并未直接在畫面中繪制“節制”女神的形象,僅用兩個金屬容器暗示其存在。這個區域的中心人物為人格化的“科學”,她一手拿著書本,一手托舉“節制”女神的裝水容器,在“天才”的指引下向“神之意志”靠攏。雖然在大眾印象中,宗教與科學總是勢不兩立的,但事實上并非完全如此。基督教就曾以亞里士多德的“地心說”為其官方對于世界運行的解釋。17世紀時,宗教與科學并未完全分道揚鑣,宗教勢力依舊是支持科學研究的主要勢力,但只有符合要求的研究才被允許開展,而有可能影響其統治的研究則被禁止,如著名的“伽利略事件”。因此“科學”被歸入“節制”的主題。畫家的意圖可以理解為引導科學家在研究方向和研究內容上進行節制。這個區域下方被繪制成森林。森林右側,西勒諾斯半躺,酒神狄俄尼索斯為其斟酒,潘神與寧芙飲酒,唱跳,縱情歡笑;“虔敬” 憐憫地望著他們,為了不讓他們縱欲過度將盛酒的容器移至遠處。

另一個長側邊區域的主題是prudence(謹慎)。作為四樞德之一,“謹慎”常以女神形象在藝術作品中出現,其特點是身邊總有一個鏡子與一條蛇。畫面中她在云端最左側,為“Dignitas”舉起鏡子。這個拉丁文詞語雖是英文dignity(尊嚴)的起源,但其意義還包括威信、地位與魅力。“Dignitas”坐在云朵中央,在她右側的則是“權勢”,她從“Dignitas”手中接過象征權力的鑰匙。繼續向右看,菲墨吹著喇叭飛在空中。菲墨是聲望女神,她的形象從不與喇叭分離。菲墨右側的是帕克斯,她是羅馬神話中的和平女神,也象征繁榮。畫面中她手持象征和平的橄欖枝飛向和平神廟。和平神廟則是為了紀念羅馬治世而建造的神廟。統治者需時刻謹慎才能得到“Dignitas”,“Dignitas”則帶來權勢,而通過權勢公開發聲最終能擁有和平與盛世,即統治者謹慎的態度能使他統治的地方繁榮昌盛。

下方則是反面角色。伏爾坎與獨眼巨人在打造兵器,象征那些想要制造戰爭的人;“憤怒”被“溫順”束縛,比喻高尚的品德戰勝罪孽;復仇三女神處在陰影中的形象則指復仇、報復的行為并不為統治者提倡。

剛毅主題短側邊描繪的是希臘神話中的泰坦之戰。泰坦之戰是宙斯領導的奧林匹斯眾神對抗以其父克洛諾斯為首的泰坦眾神統治的戰爭。最終,泰坦眾神的統治被推翻,奧林匹斯眾神贏得戰爭成為希臘神話世界新的主宰。畫面中,科爾托納用雅典娜在羅馬神話中的對應形象密涅瓦代指所有的奧林匹斯神,她手持盾牌與長矛飛在空中與泰坦巨人作戰,而巨人們紛紛從奧林匹斯山上跌下失去權力。“剛毅”并未以人格形象出現,只有殘垣斷壁暗示了她的存在。

正義主題短側邊,科爾托納刻畫了赫丘利驅逐哈耳庇厄的場景。赫丘利是羅馬神話中一個偉大的英雄,他力大無比,懲惡揚善,死后化身成為奧林匹斯神之一。畫面中,英雄赫丘利將搶奪人類食物的哈耳庇厄趕走,阿布恩丹提亞手持豐裕之角給象征平民的婦人、老人與孩子分發食物。這個畫面比喻在烏爾班八世統治下,平民百姓生活安定,正義得到伸張。此外,赫丘利正義的形象,與死后神化的傳說令歐洲歷史上許多統治者以他自居。哈利卡納蘇斯的狄奧尼修斯描述赫丘利:“他的靈魂死后必然離開身體,他已經升天并已獲得等價的榮譽之神。”因此赫丘利出現在此畫中也比喻教皇死后可以升入天堂。在科爾托納筆下,支持教會統治、遵守教義的人成為畫面中的正面人物,騰云駕霧,飛于空中,追隨上帝的召喚;相反,反對教會統治、不遵守教義的人,或巴爾貝里尼家族的敵對勢力,被繪制成自甘墮落的負面形象,在畫面中多處于邊緣位置,縱情聲色,忽視上帝的意志,遠離上帝的光輝。

(三)四角區域的非基督教形象

畫家在四角處描繪了四個代表不同性格的古羅馬將領的典故與四種有托寓意義的動物,這四個典故繼續對應四樞德。

對應節制的是古羅馬軍事將領大西庇阿。李維(Titus Livius)記錄了大西庇阿在攻下城池后拒絕侵犯女性戰俘的故事,這件事也逐漸成為美談。自此,大西庇阿被貼上節制的標簽,歷史上不少畫家也都以“the continence of Scipio”(大西庇阿的節制)為題作畫。科爾托納繪制大西庇阿釋放女性戰俘的場景指代節制。

對應謹慎的是古羅馬另外一位軍事將領費邊。他較大西庇阿更為年長。他在第二次布匿戰爭中采用拖延戰術對抗漢尼拔而被稱為“等待機遇的人”,挽救了處于危難中的羅馬。在戰爭中的行事風格使其成為謹慎的代名詞。在這幅天頂畫中,科爾托納選取了他平息眾多急于出戰意見的場景,充分體現其謹慎的品質。

Muzio Scevola的故事對應剛毅。盡管這個人物可能是虛構的,但他的典故卻仍是西方畫家喜愛的題材。典故描述了一個羅馬青年獨自潛入埃特魯斯軍隊陣營中嘗試刺殺其國王的故事。由于這個典故,Muzio Scevola成為勇敢剛毅的象征。科爾托納記錄了Scevola將手伸入火盆的經典場景,展現了其剛毅的品質。

正義則對應Manlio Torquato的故事。其兒子在戰爭期間違反軍規,所以被他下令處決。因此科爾托納利用這個典故比喻正義。這個典故后來也成為法國新古典主義畫家最喜歡的題材之一。

科爾托納還繪制了四種有象征意義的動物,分別為象征純潔的獨角獸、象征力量與控制的熊、象征勇敢的獅子與象征人神合一的鷹馬。

三、畫面分析

縱觀全畫,在《烏爾班八世的頌贊》中繪制大量非基督教形象有三個主要目的:宣傳烏爾班八世當選為教皇是上帝的旨意,穩定其統治;利用民眾熟知的典故歌頌烏爾班八世的統治,宣揚他的品質與功績;暗喻基督教在西方的至高地位。烏爾班八世是當時羅馬地區的最高統治者,而教內仍然存在巴爾貝里尼家族的敵對勢力,如法爾內塞家族。17世紀時期歐洲各地都有分裂出來的新教勢力,傳統天主教的統治受到挑戰。更加嚴峻的問題是,盡管有偉大的藝術成就與科學發現,17世紀意大利地區的政治與經濟還是開始衰退,加上周邊國家的侵略,這個地區進入動蕩時期,其影響力大不如前。也許這幅歌頌天主教與巴爾貝里尼家族的巨作是一個輿論反擊,抑或只是自我麻痹。但一個藝術品終究無法挽回大廈傾頹的趨勢,羅馬教會統治的衰弱無法挽回。不過,無論如何,這幅保存完好的濕壁畫從私人所有變為向公眾開放,向所有觀者展現了那個時代繪畫技法達到的高度及其與不同文化間的融合,成為西方藝術海洋中的一顆遺珠。

四、結語

雖然這是一幅贊美基督神權與教皇統治的濕壁畫作品,但科爾托納選擇的人物典故卻大多來自希臘、羅馬神話。原因在于中世紀的結束與文藝復興運動的興起使古希臘、古羅馬文化再度受到推崇。到17世紀時,將希臘、羅馬神話典故繪制在自家的天頂上成了不少貴族追逐的潮流,科爾托納的靈感或許來源于此風尚。選擇希臘、羅馬神話典故有不少好處:首先,在畫面中加入古希臘、古羅馬的文化元素能夠體現住宅主人對古典文化的愛好,彰顯其藝術品位,在來客心中樹立良好形象;其次,相對于基督教文化體系中的人物,希臘、羅馬神話中人與神的性格更為豐富、夸張,十分適合“寓言畫”體裁。為了避免爭論,作品最終被命名為“il trionfo della divina provvidenza” (意大利語),意為“神之意志的勝利”,未指出巴爾貝里尼家族在畫面中的分量。而作品的英文譯名“Allegory of Divine Providence and Barberini Power”,意為“上帝意旨與巴爾貝里尼權力的托寓”,其中allegory直接道出此作的托寓手法。此外由于沒有政治考量的限制,作品在中文中則被譯為“烏爾班八世的頌贊”,直指其真正意義。

總體來看,這是一幅美化烏爾班八世統治的畫作。核心區域表達烏爾班八世統治的合法性,周邊區域則呈現巴爾貝里尼與其家族深厚的文化修養和高雅的藝術品味。

參考文獻:

[1]周國文.公民倫理觀的歷史源流[M].北京:中央編譯出版社,2008.

[2]蓋雷.英美文學和藝術中的古典神話[M].上海:上海人民出版社,2005.

[3]澤曼.希臘羅馬神話[M].上海:上海人民出版社,2005.

[4]瓦薩里.意大利藝苑名人傳[M].徐波,劉耀春,張旭鵬,譯.武漢:湖北美術出版社,2003.

[5]扎內奇.西方中世紀藝術史[M].陳平,譯.杭州:中國美術學院出版社,2006.

[6]沃爾夫林.文藝復興與巴洛克[M].上海:上海人民出版社,2007.

作者單位:

意大利羅馬美院