ICF框架運用于神經康復學課程教學效果的研究

劉洪艷 楊炳金 師永雙 李曉艷

(云南新興職業學院 云南昆明 650000)

近年來國內開展的神經系統疾病流行病學研究主要集中在腦血管病、癲癇、帕金森病及癡呆等方面的研究和調查較多[1]。腦卒中在世界范圍內60歲及以上人群中居死因第2位;15—59歲人群中居死因第5位;2008年9月1日—2013年8月31日共1 645人首發腦卒中,發病(粗)率為274.4/10萬人年,加權發病率為183.3/10萬人年[2]。世界衛生組織報道,癲癇的患病率在不發達國家、發展中國家、經濟轉軌國家、發達國家分別為:11.2%、7.2%、6.1%、5.0%,估計全球約有5千萬癲癇患者。癲癇在我國治療缺口較大,50.29%老年癡呆是繼腫瘤、心臟病、腦血管病之后引起老年人死亡的第四大病因。第二次全國殘疾人調查的數據顯示,所有致殘的疾病中,癡呆是老年人群發生精神的首要原因(占43.5%)。并主要引起一級精神殘疾(最嚴重的等級)[3]。由此可見,神經系統疾病的康復在臨床治療中顯得非常有必要。對此,為了更好的提高神經康復學綜合教學水平,本文以我校神經康復學部分學生為例,探討不同教學方式的教學價值。具體報道如下。

一、資料與方法

(一)一般資料

在2018年6月到2019年6月基于我校神經康復學學生160名進行研究分析。將160名學生基于不同的教育模式劃分為兩組。實驗組80名學生,年齡區間19—23歲,中位數21.31歲,入選時的理論考試成績中位數為67.9分;對照組80名學生,年齡區間19—23歲,年齡中位數21.09歲,入選時的理論考試成績中位數為68.4分。上述資料無明顯差異,P>0.05。

入選標準:學習態度良好;能夠根據要求參與學習。排除標準:配合度極差的學生和認知障礙的學生。

(二)方法

對照組教師按照課程標準采用理論+實踐教學,理論教學采用講授法,案例分析法,演示法等授課;實訓教學根據理論課程設置相對應病例,教師操作演示,指導學生學習。

實驗組理論授課在授課方式上直接采用ICF模式分析神經系統疾病的評定及治療方向,以ICF框架引導學生對疾病從身體結構和功能、活動、參與和環境四個方面分析,其余教學方法相同;實訓教學時根據理論課程設置相對應病例,主要采用ICF框架進行分析和操作演示,指導學生學習。在教學中基于神經科疾病,采取病史采集、臨床檢查、功能評定、治療方案制定、康復治療、再評估和方案調整、評估結果為思路,直接參與指導出院或治療后患者在家庭、社區中的康復訓練,并基于預防與支持措施實現對患者活動與參與能力的影響,從而提高實踐工作能力。

(三)觀察指標

基于學習成績以及學生對教學方式的評價為主進行組間對比。

期末兩組學生統一進行考核評估。考核評估分為理論和實踐考試,理論考試采用ATA考試,題目來自公共題庫,共600題。實訓考試參考客觀結構化(OSCE)形式,設立入院評估(包括護理體檢及病史收集)、臨床常規技能操作、應急情境處理專家進行內容效度檢驗。考核評估內容涉及3個方面10項評價指標:①臨床處置能力,包括康復決策能力、評估及治療技術操作能力、應急事件處理能力;②溝通交流能力,包括態度、交流技巧、獲取病人健康資料的能力、獲取病人及家屬支持的能力;③健康教育能力,包括語言組織能力、教學內容組織能力、教育方法設計能力。3個方面10項評價指標,每個指標依次1—10分,共100分。

教學方式的評價采用自制量表,評價為非常滿意、滿意和不滿意。

(四)統計學方法

本次研究采用SPSS25.0S。數據采取2次記錄、分析。數據處理方式基于具體數據類型進行處理。統計學分析期間應用X2(百分比數據)、T值(均數數據)進行檢驗分析,數據對比結果中P值<0.05則帶有滿足統計學意義標準。

二、結果

(一)考核成績比較

研究開始時兩組學生的入選考試成績相當,P>0.05;在不同方法教學后實驗組學生對于教學方式的評價明顯好于對照組,P<0.05。具體數據見表1。

表1 考核成績比較

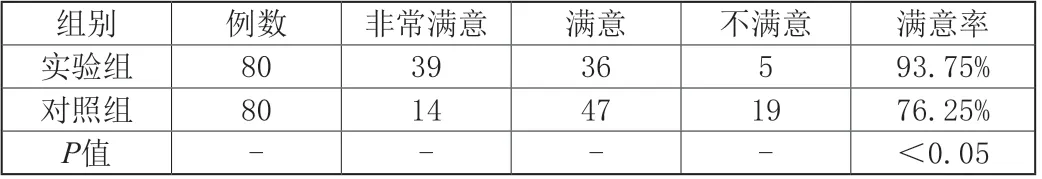

(二)教學方式評價對比

實驗組學生對于教學方式的評價更高,統計學分析結果有意義,P<0.05。具體數據見表2。

表2 考核評價比較

三、討論

神經康復的主要目標是采用以功能訓練為主的多種有效措施加快神經功能的恢復進程,減輕神經系統病損后導致的功能殘疾和殘障程度[4]。學習神經康復學的主要目的是要掌握各類神經系統疾患的臨床特點、康復評定、康復治療、康復結局和健康教育。ICF是“International Classification of Functioning,Disability and Health”的簡稱,中文意思是《國際功能、殘疾和健康分類》。ICF由兩大部分組成,第一部分是功能和殘疾,包括身體功能和身體結構、活動和參與。第二部分是背景性因素,主要指環境因素。為從生物、心理和社會角度認識損傷所造成的影響提供了一種理論模式。它為從身體健康狀態、個體活動和個體的社會功能上探索提供了理論框架。ICF框架應用于臨床康復評定及治療較多,能夠從身體結構和功能、活動、參與、環境4個方面分析患者存在的主要問題,從而解決患者的各項功能障礙,真正實現讓患者功能部分或者全部恢復,回歸家庭及社會的目標[5]。

本次研究基于ICF框架進行授課,對比傳統授課方法,與臨床接軌,強化學生臨床思路,先在下學期課程,神經康復學中進行試驗有效后,可以將該方法運用于康復疾病課程的授課中,逐步形成康復治療技術專業的教學模式,提高學生學習效果。在具體教學中,基于ICF教學框架為教學基礎,可以構建以患者為中心的教學理論模式,可在將神經康復學教學模式保持高度實踐性價值[6]。從具體教學效果角度來看,其對于學生的理論與實踐成績均具備明顯的推動作用。在理論成績方面,基于ICF框架的教學模式,可以更好的以患者為中心,教學內容不僅只是教材內容,而是要更加豐富、復雜的具體案例,這樣的教學方式才可以更好的提高學生對于理論知識的掌握。在注重實踐的同時學生的專業理論學習成績也會隨之提升。在實踐操作能力方面,基于ICF框架的教學模式,可以更好的突出病史資料查詢、判斷預后等方面的環節,在病史咨詢、判斷預后等理論性比較強的指標方面,通過ICF框架教學可以更好地強化學生的直接參與價值,對學生所掌握的知識、技能、能力以及特質等方面均有直接的考量,學生可以更好的以患者為中心開展個性化的學習,其中的可變因素也會直接影響學生的思維活躍度,規避了重復性教學的缺陷。同時對于學生的能力培養、思維延伸等方面形成了直接激勵作用[7]。整體來看,以ICF框架為基礎的教學模式可以更好的強化學生的崗位勝任能力,可以更好的滿足神經康復學習的專業能力,對于功能評估、康復目標的制定、康復治療計劃的調整、康復治療的實施、多方面教育指導等能力的培養作用顯著。可以最大程度提升學生對于患者生活質量以及功能性活動潛能的開發能力,從而提高整體教學效果。神經康復學課程的傳統教學模式主要是以理論授課方式進行教學,這一種教學模式雖然可以實現理論知識的灌輸,但是學生對于知識的學習效果相對較差,學生很難準確的應用所學知識,導致在面對臨床時問題頻出[8-9]。對此,采取ICF框架技術進行教學,可以借助具體、生動、形象的圖、文、聲、像結合方式進行教學,可以促使學生更加準確且多方面的掌握相關知識。以目前來看,ICF框架教學在神經康復學課程教學中的應用優勢主要在于下面幾點:①感性認知。教育患者個體并借助圖、文、聲、像結合的教學思路,可以更好的保障教學內容的生動、形象化特征,促使學生形成感官上的刺激,從而更好的吸收與消化知識;②動態化理解。為了更好的培養學生的動態思維能力,在ICF框架課件制作期間教師可以將一些重點疾病的發生、發展過程制作成為動畫,促使學生可以準確的理解疾病表現情況,以視覺動態效果的方式,不僅可以激發學生的學習積極性,還可以促使學生更加準確的掌握疾病特征,達到高質量教學目的[10];③培養問題分析與解決能力。分析與解決問題的能力屬于神經康復學教學重點,借助ICF框架教學也可以更好的應對這一教學重點,教師可以借助ICF框架技術提供疾病案例并附帶疾病史的描述,促使學生實現對疾病性質進行綜合判斷。借助ICF框架的合理應用,學生不僅可以更好地了解自身的學習情況,同時在問題分析與解決能力方面也得到了明顯的培養。

本次研究結果顯示,研究開始時兩組學生的入選考試成績相當,P>0.05;在不同方法教學后實驗組學生對教學方式的評價明顯好于對照組,P>0.05;實驗組學生對教學方式的評價更高,統計學分析結果有意義,P>0.05。這一結果充分證明基于ICF的教學模式在神經康復學中的應用價值突出,可以有效提升學生的綜合學習能力,提高思維能力與獨立操作等能力,可以作為神經康復學常規教學策略。

四、結束語

綜上所述,在神經康復學課程教學中,基于ICF框架的教學模式具備更加突出的教學價值,可以顯著提升學生的綜合能力,教學價值較高,值得普及。