英語聯覺音Sc-所構詞語義網象似性研究

張昀霓,陳 清

(湖南第一師范學院 外國語學院,湖南 長沙 410205)

早在1930年Firth就提出了“聯覺音(phonaestheme)”的概念,用以指普遍存在于語言現象中具有某種一致語義趨向的特殊的“輔音+元音”字母組合。聯覺音語素、語音、語義等層面的認知研究結果顯示:聯覺音中語音和語義之間的聯覺是因為發音過程中人的生理或心理狀態和發音器官的特定位置產生關聯,由此引發心理感受或體會,生成某種語義趨向[1];其所構詞也因這種音義聯覺具有相同或相似的基本義,并以此為基礎衍生、指代或象征客觀實在,生成并拓展語義[2]。從形態對比分析來看,聯覺音映射物質世界中的具體概念,其語義生成和拓展展示了人對客觀實在直接或間接的“觀察——體驗——體悟”的認知過程,展現了客觀實在在人腦中產生的不同心理印跡,彰顯象似理據。具體而言,聯覺音的語音和語形是對客觀實在的聲音和外形的本質性臨摹,具有典型的具象象似性特征;其語義拓展是建立在所構詞群的內部詞法對客觀事物或事件的擬態模擬,具有典型的圖式象似性特征。具象象似性和圖式象似性對于聯覺音的語義生成和拓展有很強的解釋作用。聯覺音Sc-所構詞是指以輔音組合Se-開頭,有著相似含義的詞群。象似性研究是以客觀實在為觀照對象,以生理和心理為認知基礎來追根溯源的,既可展現聯覺音音義的認知特點,又可揭示聯覺音語義生成和拓展的象似性理據,還可基于象似性展示聯覺音所構詞群的語義內部結構,非常有利于語言習得和認知語言研究。

一、象似理論下英語聯覺音Sc-所構詞的語義生成與拓展

(一)語言象似性理論概述

象似性Iconicity中的icon一詞有“圖像”“影像”的普遍意義。語言符號因人的認識行為與生俱來的象似性傾向在“能指”和“所指”之間形成一種自然的、圖像性的對應關系。Pierce依據這種對應關系將語言中的icon界定為人意識中事物的符號化意象,用以說明語言符號通過映射它所指代的客觀實在而生成符號化意象,并形成具體或抽象的共同屬性或特征[3]。語言符號和所指的客觀實在之間所存在的這種共同屬性或特征就是語言象似現象。

象似性是語言的基本特征,不僅存在于語言編碼的原始階段,而且存在于語言編碼的發展階段。語言符號或語言結構在編碼的原始階段有很強的具象功能,會不自覺地臨摹或模仿客觀實在,擬象于客觀事物的各種形態、各種聲音和各種結構。具象性的語言符號直觀形象地呈現了客觀事物局部或整體的某些特征(如臨摹事物形狀的象形漢字和模擬自然聲音的擬聲詞等),通過語形或者語音直接表征客觀事物,與所指事物形成形義或音義的自然關聯,即具象象似性。基于具象認知而又高于具象認知的圖式象似性是語言內部結構的對比或類推,在語言編碼的發展過程中十分普遍。圖式象似性有兩種類型:結構圖式象似性和語義圖式象似性。在結構圖式象似性中,語言的能指和所指之間有一種平行的結構模擬或對比關系。語言符號在詞法結構上類似,具有典型的家族臉譜特征;語義上相近,有行跡,有規律可循。語義圖式象似性在詞素語義的關系上表現為語言符號的能指和所指之間的形態相關性,即詞群基于詞素形態的相似性在人的認知和邏輯過程中形成相關性的表征和擬態,表達共同的情感態度。如:聯覺音gl-所構詞群蘊含基本的語義元素“光”和“輕快的運動”,并引申表達“快樂、輕松”的情感義[4]。

語言的具象象似性是直接的、原始的;圖式象似性則是間接的、復雜的。從符號層面上看,具象象似性語言符號臨摹或模擬現實世界中的事件或事物,是基于語言符號和客觀實在之間形式對意義的本質性模擬。圖式象似性建立在語言內部詞法對比之上,是語言符號的形式對客觀實在的擬態性模擬[5]。從語義層面看,具象象似性把語言符號和某些意義聯系進來;圖式象似性把所有含有相同字母組合或音組的單詞聯系起來表達共同的語義傾向。因而,具象象似性是音義聯覺形成的基礎;圖式象似性是字母組合或音組的象似性語境,是字母組合或音組的語義得以加強和拓展的基礎。

(二)英語聯覺音Sc-的具象象似性理據及其語義生成

語言符號“并不需要對事物進行科學準確的描述,人們往往用象似的肖像或圖符來指代客觀事物,這些肖像或圖符其實就是人類意識呈現的客觀事物的意象”[6]。語言的象似性意象和人的身體對事物形象的感知體驗息息相關,具體表現為:語言符號的能指和其所指代的客觀事物或事件之間存在直接和一一對應的相關性,即具象象似性。所以,語言符號的語音和語形直接模擬聲音現象、事物形狀,并與客觀事物產生直接對應的相關性。

基于具象象似性,“單一的語音或聲音被認為是可以映射、象征客觀物質世界的某些屬性或特征,因而其本身是蘊含意義的。”[7]在具有典型音義聯覺特征的英語聯覺音中,某些元音、輔音和超音段的發音與對客觀實在的生理和物理特征密切相關,并以此為介質從直覺方面讓人產生某種特殊的視覺和觸覺等心理感受[8],生成語言形式和意義之間的象似性關聯,并賦予聯覺音所構詞群某些特定的共同語義或語義元素。

從聯覺音Sc-的字母象形上看,字母s源于腓尼基語和希伯來語中的shin / sin(牙齒),其原形為w,模擬牙齒的形狀,而牙齒的主要功能為撕咬、切割食物,可引申為“切、割”;而字母c本身的形狀也像鉤,鉤的功能是“抓、拿、掛”,可引申為“砍、切、割”[9]。可見,字母s和c的象形形成并強化了聯覺音Sc-的基本語義:“切割”。

從聯覺音Sc-的發音方式來看,摩擦音/s/用發音氣流在舌尖與齒槽間的摩擦聲來模擬風和水的快速流動聲;爆破音/k/用發音氣流沖破軟腭的阻礙聲來模擬因克服障礙而形成的尖銳聲。故/sk/由/s/向/k/的快速轉換過程中快速而尖銳的聲響與物體的快速移動產生聯覺,表達了聯覺音Sc-所構詞的基本語義:“快速”。

不同的語言形式總是蘊含意義上的不同。反之,則反映了意義上某種感知到的象似性[10]。聯覺音Sc-的具象象似性通過字母形狀或發音方式與客觀事物或事件產生直接相關性,故其兩個基本語義無須過多解釋即可通過發音感知和視覺感知而得知。這種由身體感知直接生成的具象象似性就是英語聯覺音Sc-所構詞基本義形成的基礎。

(三)聯覺音Sc-的圖式象似性理據及其語義拓展

聯覺音的象似性不僅依賴于具體的事物和事件以形成語言外部的具象過程,而且依賴于抽象的概念和情感以形成語言內部的圖式過程。因為客觀事物或事件有其復雜性和多面性,所以語言形式也很少與客觀實在構成一對一的映射關系,而是表現為具有相同基本語義的詞群共同表示同一事物或事件的不同特征。據此,在語言的符號體系中,語言能指和所指成分之間有一對一的對應關系,即圖式象似性[11]。

聯覺音Sc-所構詞有著同樣結構的語言形式,與其詞群語義代表結構上每一點相對應,故詞群在整體上具有結構圖式象似性。如:

能指:scab→scall→scar

所指:切割后留下的痕跡→結痂→傷痕、傷疤

聯覺音Sc-所構詞scab、scall和scar共同模擬了切割受創后身體體表所產生的一系列自然現象。這三個詞顯現出的圖式象似性,首先表現為詞形上同構,其次表現為語義上的相近,是詞群基于認知類比和類推對客觀事件發展規律的模擬。

可見,基于結構圖式象似性,聯覺音Sc-所構詞在詞群內部以不同的形式對應著身體感知到的同一客觀事物或事件的不同特征,從而拓展語義,生成內涵義:(1)以基本義“切割”為特征,拓展描繪“切割”事件整個流程的內涵義,如“切割”的動作:scorch(切、砍)、scission(切斷)、sculpt(雕刻)等;“切割”使用的工具:scalpel(手術刀)、scissors(剪刀)、scoop(鏟子)等;“切割”進行的地點:scaffold(斷頭臺、絞刑架)、scope(分野、轄域)等;“切割”留下的痕跡:score(刻痕、劃線)、scotch(刻痕、傷口)、scale(刻痕、刻度)、scobs(銼屑、刨花)、scarf(鯨脂的切口)等;“切割”形成的碎片:scurf(頭皮屑)、scallop(扇貝、扇貝是從魚鱗狀來認知的)、science(科學、對“科學”的認知是將A與B進行區分來認知的)、scarf(圍巾,最初是指一小部分,是來自切割后的結果)等。(2)以基本義“快速”為特征,拓展描寫“快速”這一概念所表達的細節內涵,如“快速”的動作:scoot(溜走、快走)、scamper(奔走)、scurry(急趕、急跑)、scuttle(疾跑、急促奔跑)、scud(疾行)、scorch(疾馳、飛馳)等;“快速”的方式:scupper(突襲)、scuffle(匆忙、廝打)、scramble(快速搶奪)、scroll(滾屏)等;“快速”產生的效果:scrawl(潦草地寫)、scribble(匆忙地寫、草率地畫)、scamp(草率地做、對……草率從事)、scarf(狼吞虎咽地吃或喝)、scoff(狼吞虎咽地吃)、scan(快速瀏覽、略讀)等。

英語作為表意文字,其語義拓展也倚重于心理模糊感受。故聯覺音的圖式象似性不僅表現為詞群內有著共同語義核心的不同單詞映射同一事物或事件的不同特征,也表現為詞群表達超越身體刺激的心理意識,表達對待事物或事件的情感態度等,具有語義圖式象似性[12]。聯覺音Sc-所構詞的某些詞義衍變就印證了這一點,如scare(因……而驚懼;恐慌)一詞源于蘇格蘭語中的skar。巧合的是,有著相同詞形的scar(傷疤)起源于14世紀晚期的中古英語skar,意為“cut(切);incision(切開)”,到了古挪威語中就成了skare,意為“score(切痕)”。據此,scare一詞很可能表達了割傷后留下的疤痕讓人內心深處感知的驚恐、驚懼之情。聯覺音Sc-所構詞基于語義圖式象似性超越“快速”和“切割”等身體感受的心理意識生成了表“貶”的情感義。其主要語義趨向有:(1)表“不屑、不恥、不足”,如scurvy(下賤的、卑鄙的)、scarce(缺乏的、不足的)、scoot(溜走、劣質木料)等;(2)表“譏笑、憤怒、害怕”,如scorn(嘲笑、輕蔑)、scorch(挖苦、用話刺痛)、scout(譏笑、嘲弄)、scold(責備、責罵)、scowl(皺眉、怒視)、scoff(嘲笑)、scare(驚嚇、使害怕)等;(3)表“敷衍、馬虎、混亂”,如scuffle(敷衍了事)、scattershot(漫無目標的)、scatterbrained(輕率的、浮躁的)、scribble(亂涂亂畫)、scurry(混亂)等。

聯覺音Sc-所構詞在個體上有著相互獨立的語義。基于結構圖式象似性其所構詞群得以形成對同一事物或事件的不同要素的敘寫、描繪;基于語義圖式象似性其所構詞群得以表達對客觀事物或事件的態度和情感,最終形成結構類似而語義不盡相同的語言同構現象,進而構建語義網。這種語義網的圖式拓展模式雖不如文學作品中的敘事、狀物那么具有顯著的直觀性和生動性,但從本質上體現了聯覺音Sc-所構詞語義生成和拓展過程既基于生理感受,又基于心理感知;既有對同一客觀事物或事件不同特征的直接映射,也有對客觀事物或事件的不同情感態度的間接表征。

二、英語聯覺音Sc-語義網邏輯關系的象似性分析

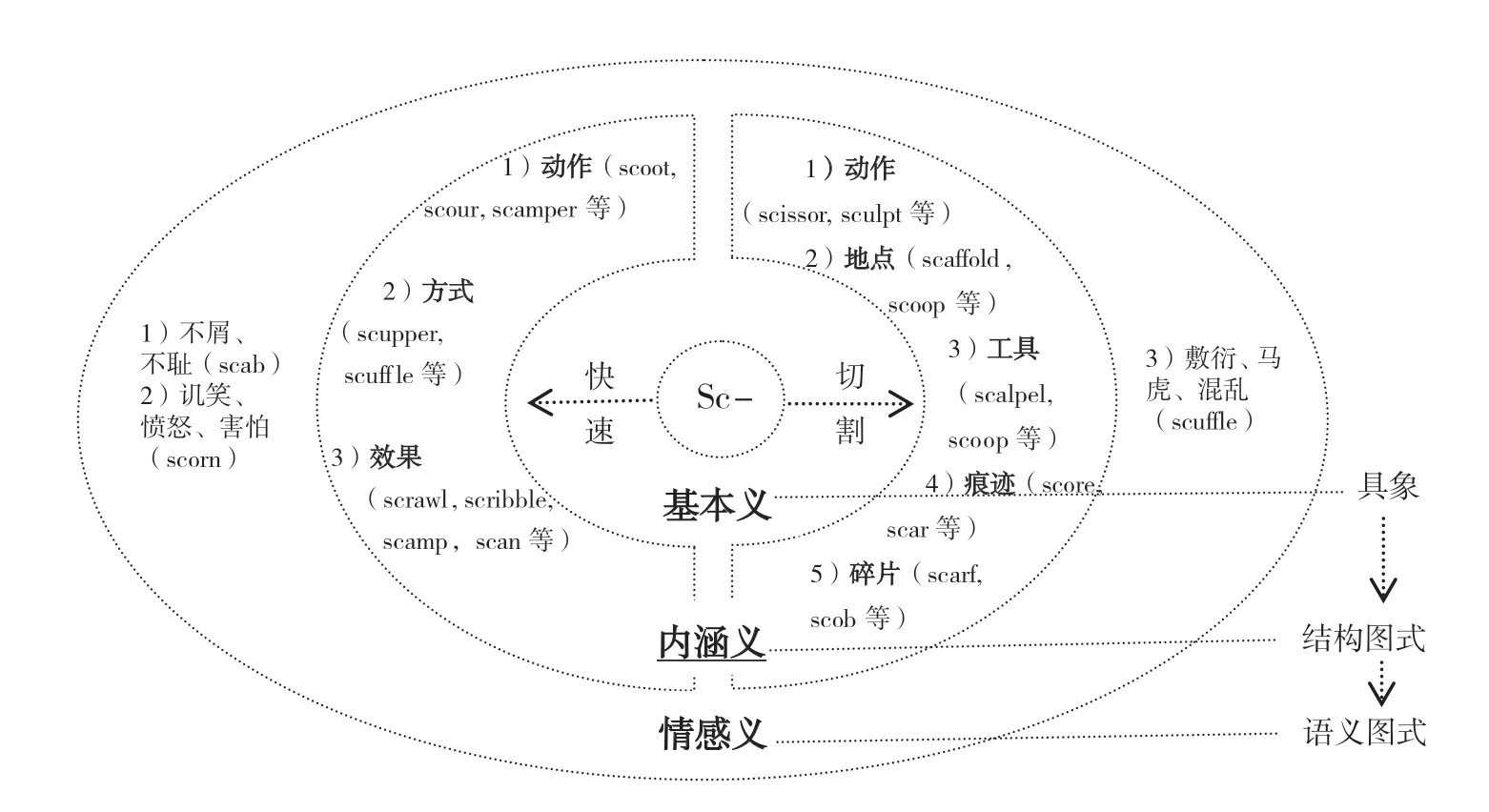

英語聯覺音Sc-所構詞群的語義生成與拓展是基于人類生理和心理所形成的象似性語言表達。詞群基本義是語言符號基于字母象形或發音方式對客觀事物和事件進行整體性表達而顯現出來的具象象似性語言表達,是語義網構建的基礎。詞群語義拓展是語言符號以基本義為基礎,以生理和心理為契機而形成的兩種圖式象似性語言表達:一種源于身體對同一事物不同特征或同一事件不同方面的感受,是基于生理聯想構建結構圖式的內涵義;一種源于心理對客觀事物或事件不同特征而產生的自然知覺,是基于心理感知構建語義圖式的情感義。基于具象象似性的基本義是基于圖式象似性的內涵義和情感義的衍生基礎,其中基于心理感知表“貶”的情感義又是基于身體感受的內涵義的進一步延伸。根據聯覺音Sc-所構詞的語義構建特點,聯覺音Sc-所構詞的語義象似性邏輯關系,見圖1。

圖1 聯覺音Sc-所構詞語義網象似性解析

由圖1可知,聯覺音Sc-所構詞的語義體系是一個網狀結構。其語義網的核心部分是基于語形與客觀事物形狀之間的具象象似性生成的基本義“切割”和基于發音方式和客觀事件的行動速度之間的具象象似性生成的基本義“快速”。以此為基礎,基本義“切割”基于結構圖式象似性拓展生成了表達“切割”事件的“動作——地點——工具——痕跡——碎片”流程的內涵義;基本義“快速”則基于結構圖式象似性拓展生成表達具有“快速”特征的動作、方式以及效果等細節的內涵義。而后,由于身體刺激而觸動的心理意識,聯覺音Sc-所構詞基于語義圖式象似性進一步衍生出三種表“貶”的情感義:“不屑、不恥、不足”、“譏笑、憤怒、害怕”和“敷衍、馬虎、混亂”。

可見,聯覺音的象似性不僅包括單個語符的象似性,也包含眾多語符詞群內部結構對比中聯想出來的象似性。聯覺音詞群的象似性基于兩個層面的聯想:通過初級聯想,把某些音或者音叢和某些意義聯系進來;通過二級聯想,把所有含有這些音或音叢的單詞聯系起來并發現它們的共同的表意傾向[14]。聯覺音Sc-所構詞因有著共同的語音在語形上具有家族相似性,如家族成員般具有各種各樣的外在相似之處;同時,聯覺音所構詞也與家族成員一樣,彼此之間只是相似,而不是相同或一致,故其語義會相互重疊和交叉,其語義網的構建也是復雜的、相互交叉的[15]。因此,單詞scale有“刻度”“鱗”“數值范圍”“規模”等多種語義,分別與score(刻痕、劃線)、scurf(鱗片狀附著物)、scallop(扇貝,扇貝是從魚鱗狀來認知的)等詞在語義上有重疊。而單詞scour更是集中“快速”和“切割”兩個基本語義表達“沖刷、沖洗、擦亮”的概念。

三、結語

英語聯覺音Sc-所構詞語義網的生成與拓展具有典型的語言象似性特征,反映了人對客觀事物或事件由具象感知到身體感受再轉向感性知覺的認知過程。這種由具象到抽象、由理性到感性的語義象似性構建模式是人的內心知覺在身體感受的基礎上所進行的認知追加或建構,表明語義衍生的三個層次:感受客觀事物或事件的外在特征并基于具象象似性生成基本義,體悟客觀事物的內在細節或客觀事件的發生過程并基于結構圖式象似性拓展詞義生成內涵義,再激發內在的感性知覺并基于語義圖式象似性生成情感義。聯覺音Sc-所構詞的基本義、內涵義和情感義層層遞進,象似程度逐步遞減,前者為后者提供象似性理據,后者語義比前者語義更加抽象。