民辦高校風景園林應用型人才培養方案改革探索

——以《安徽文達信息工程學院》為例

周 蕓 張晨晨 袁學華

(安徽文達信息工程學院建筑工程學院,安徽 合肥 230000)

20世紀80年代,風景園林學科是以生物、生態學科為主,并與土木建筑、城市規劃、哲學、歷史和文學藝術等學科相結合的綜合性學科。培養以規劃設計為手段,滿足人民不斷增長的對自然環境和人造自然環境在物質與精神方面的綜合需求,最大限度地發揮風景園林的綜合功能,為建設宜居環境服務培養高級人才。

據中國風景園林學會的不完全統計,目前全國有200多所高校設置了風景園林本科專業,風景園林本科專業年招生規模預計在5000-6000之間。中國的風景園林辦學規模居世界首位。然而在我國,風景園林還是一個非常年輕的學科。當代社會經濟發展、環境難題的破解和就業市場對不同層次的人才需要,都提出了更多的新要求。

一、風景園林專業改革背景

對于民辦高校開設風景園林專業而言,根據教育部的界定,民辦高校的人才培養定位是按照市場和社會的需要,以就業為導向,培養應用型人才。2018年9月10日全國教育大會提出了一流本科教育宣言,提出了高教大計、本科為本。迫切需要開展風景園林本科人才培養模式探索與實踐研究。在國家生態文明和一級學科的新背景下,如何培養面向世界,立足中國實際問題,新時代需要的風景園林本科人才培養模式是我們值得深思的問題[1]。

安徽文達信息工程學院是一所工科性質民辦高校,于2013年開設風景園林專業,受整個風景園林學科背景影響,“風景園林”專業人才培養模式及課程體系設置都在建立在農林院校的基礎上,與國家規定的工科性質的風景園林專業培養目標和要求相距甚遠。

當前,風景園林專業建設和發展面臨著困境,沒有充分貫徹學校應用型的主導教育理念,缺乏應用型民辦高校的工科特色。

二、人才培養調整方向與原則

自2018年至今,為進一步推進專業應用型人才培養模式的改革與創新,全面提升人才培養質量,對原先的人才培養方案進行深入探討結合專業發展方向,構建新形勢下“通識教育+專業教育+創新創業教育”的人才培養模式。

(一)明確專業發展定位

圍繞“地方性、應用型”辦學定位,緊密結合安徽經濟社會發展需求,找準專業發展定位,明確人才培養目標與規格,注重創新創業意識和能力的培養。

(二)以生為本原則

堅持“以生為本”,促進學生知識、能力、素質協調發展,綜合提高。重視素質教育,注重培養學生的社會責任感,實行平臺加模塊課程體系。加大選修學分的比例,注重學生個性發展,促進學生德智體美全面發展。

(三)緊貼安徽省產業升級、行業發展狀況

密切關注新產業、新業態、新技術發展,以能力為主線來構建課程體系,按照“基本能力、專業能力、發展能力”三個層次設置課程模塊。構建以能力培養目標的實踐教學體系和能力考核為核心的學業評價方式。

(四)注重實踐教學原則

深化實踐教學改革,重視學生創新能力和實踐能力的培養,加強實驗、實訓、實習環節,努力提高實踐課時占專業教學總課時的比例。與此同時,將理論教學和實踐教學有機結合,將技能訓練融入課堂教學體系,使學生在課堂上通過掌握必需的操作技能加深對專業理論的理解和掌握[2]。

三、應用型高校風景園林人才培養方案具體調整內容

2017級之前的人才培養方案主要沿用的是安徽農業大學園林專業的農學學士培養模式,課程設置側重農學和園林植物。2018年以來,筆者根據《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》(2018版)、《高等學校風景園林本科指導性專業規范》(2013版)結合安徽文達信息工程學院發展應用型本科指導思想,對原先的人才培養方案進行了大幅度調整,制定了本專業課程體系。此后,每年根據行業發展不斷地進行完善修訂以滿足工學學士的培養要求。

(一)培養規格要求更加明確、具體

主要從知識、能力和素質要求三個方面明確了學生在專業基礎理論、實踐能力、綜合素質等方面達到的水平。能力包括專業能力和綜合能力,素質要求包括思想道德素質、人文和科學素質、專業素質和身心素質。

(二)設置方向課程

原先沒有設置方向課程,根據風景園林學科發展過程,結合我校的學生生源、教學設施、師資力量以及就業趨勢,2018級人才培養方案中率先開設了園林工程和園林設計兩個方向課程。園林工程方向的關鍵能力是工程施工與管理、施工圖紙的識別與繪制等,能擔任園林建設項目中的施工組織,主要支撐課程為工程測量、風景園林工程、園林工程概預算、工程項目管理等。園林設計方向的關鍵能力是園林設計的基本技能和設計方法、具備空間想象能力和組織能力。主干課程是園林設計初步、風景園林設計原理、風景園林設計、風景園林建筑設計等。

(三)突出核心課程

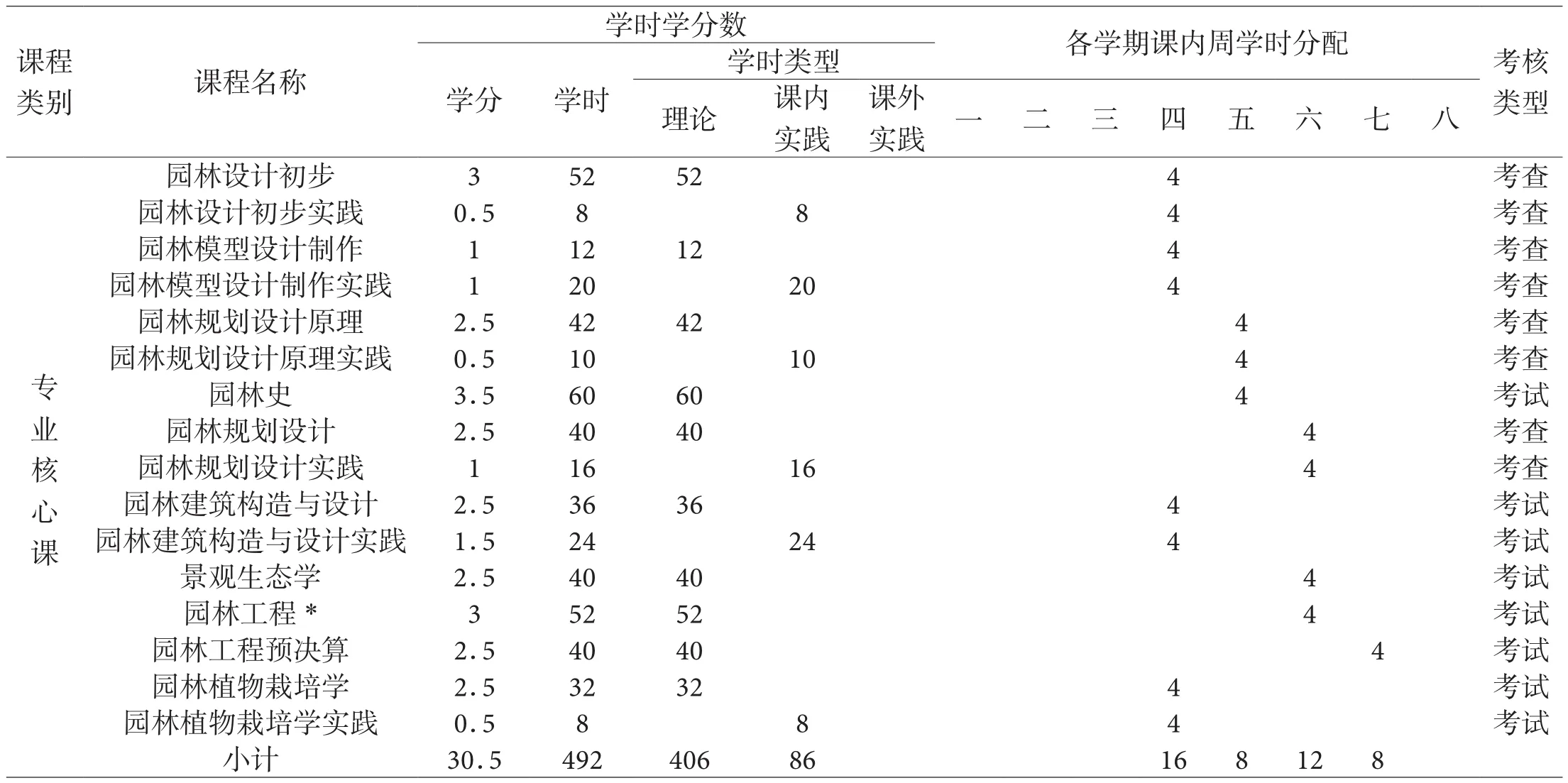

2017級之前的人才培養方案,主要沿用參考安徽農業大學以農學為主的園林專業培養模式。課堂教學主要由公共課、專業基礎課、專業核心課、專業選修課四大模塊構成,在修訂的過程中發現許多課程類型設置和學時安排不合理,導致課程設置缺乏邏輯性,結構不清晰。如表1所示,專業核心課程共有10門,每門課程學時均在40-60之間,未突出設計和工程類課程的重要地位。

表1 2017級風景園林人才培養專業核心課設置

經過調整,取消了《工程力學》課程,將《園林設計初步》課程歸入專業基礎課,《景觀生態學》《園林工程概預算》分別歸入園林設計和園林工程方向課程;《園林模型設計與制作》《園林植物栽培學》2門課程歸入專業選修課。專業核心課程調整為5門,涵蓋了風景園林專業四大核心單元:風景園林設計、風景園林建筑設計、風景園林工程、園林植物景觀設計。同時,在保證總學時不增加的基礎上分別加大了每門核心課程的學時數,縮減了專業基礎課和選修課的學時數,調整后的課程體系進一步突出了核心課程群。

(四)優化課程學時,突出核心課程

教學課程學時設置不合理,如《園林AUTOCAD》《園林測量》《植物學》等專業基礎課與《園林規劃設計》《園林建筑構造與設計》《園林工程》等專業核心課,學時大致相當,均為60學時左右。

(五)調整課程結構體系

原先的培養方案中,第4學期開設《園林設計初步》,課程主要內容為園林設計要素和手繪表現基礎;第5學期開設《園林規劃設計原理》,之后才開設《園林規劃設計》課程。學生接觸設計基礎知識偏晚偏短,導致學生錯過了最佳的學科認知啟蒙期。加上手繪表現需要大量的持之以恒的練習才能見到成效,這需要學生具有較強的自控力和意志力。學生緊接著就陸續各類設計課程,短時間內,學生設計表現基礎能力薄弱,面對設計課程的繪圖類作業,常感到心有余而力不足,容易產生挫敗感而動力不足。調整后的培養方案將設計基礎類課程均提前一個學期開設,對專業內容能夠盡早認知并做好職業規劃。

(六)精簡實踐環節

實踐環節主要由實習、課程設計和畢業設計構成,其中實習分為認知實習、專業實習和畢業實習。原培養方案中的實習有插花實習、植物學實習、樹木學實習、花卉學實習、景觀綜合實習和畢業實習,涉及的實習大多關于植物的認知,偏向于農學類園林人才培養;依據2013版《風景園林本科指導性專業規范》結合專業課程的設置,將原先的4個植物實習整合為風景寫生實習、園林認知實習、園林植物應用實習、工程測量實習,調整后的實習環節更加全面、合理,有利于培養學生的綜合素養。

風景園林人才的培養決定了學科的發展,在地方高校向應用型工科人才的培養的背景下,民辦高校應結合自身背景,對人才培養方案進行創新改革,使得人才培養區別于以農學和植物為主的傳統園林學科,突出應用型工科特色,制定出符合自身發展的人才培養模式。