“真核細胞三維結構模型制作”的教學與思考

鄒曉實

[摘 要]“真核細胞三維結構模型制作”是高一生物教學中的重要實踐活動,課前教師要進行總體的規劃、精心的準備和細致的指導,課上針對生成性問題進行靈活處理并引導學生深入思考,以加深學生對書本知識的理解和提升學生多方面的能力。

[關鍵詞]模型制作;生成性思維;實踐;深度學習

[中圖分類號]??? G633.91??????? [文獻標識碼]??? A??????? [文章編號]??? 1674-6058(2021)02-0095-02

《普通高中生物學課程標準(2020年修訂版)》中指出:要高度關注教學過程中的實踐經歷。“重實踐”強調了學生學習的過程是一個主動參與的過程,教師既要讓學生動手操作,又要讓學生積極動腦;通過探究活動或完成工程學的任務,加深學生對生物學概念的理解,提升應用知識的能力;要適當地將跨學科知識和技能融入實踐活動,特別是將“科學、技術、工程學和數學”(STEM)整合到實踐活動中,以適應教學中對超越學科本身知識和能力的要求。

“真核細胞三維結構模型制作”是蘇教版高中生物必修1教材的一項實踐活動,筆者在課前設計、組織和課堂教學等方面進行了一些嘗試和思考。

一、課前準備

由于受課時所限,筆者將模型構建安排在了課前完成。筆者利用周末、假期布置了這項任務,同時給學生提出了具體的指導意見。

1.分工

全班學生共分為10組,每組4~6人,可自行選擇制作高等植物細胞模型或高等動物細胞模型。每組設組長一名,發言人一名,組員若干。具體分工如下:

組長:負責和老師聯系、協調分配組員的任務,宏觀規劃,組織組員交流討論、完善作品。作品和報告完成后負責拍照傳給老師。

發言人:負責在課堂上按匯報要求進行介紹,接受其他小組的提問、質疑并進行解答。

組員:參與討論方案,每個組員都要負責細胞模型中一些部分的制作。認真傾聽其他小組介紹作品,積極做出點評或者質疑。

組長分配好任務后,每個組員要對自己負責的部分做初步設想并與其他組員討論交流,提出修改意見,利用課余時間完成模型制作,最后再由組長組織組員共同修改、調整和組裝。

2.相關要求

模型制作:真核細胞三維結構模型展示的是真核細胞的內外各部分結構,要考慮的是科學、合理、美觀,需要學生了解細胞的基本結構之后進行合理選材。在選材時,可將橡皮泥、紙張、生活用品、食品等作為實驗材料,學生可充分發揮自己的聰明才智選用合適的材料。

拍照要求:拍攝一張清晰的整體照和若干張想要介紹的細胞結構的照片。其中整體照上需清楚地標記好細胞各部分結構的名稱。

匯報要求:發言人按照真核細胞三維結構模型制作小組活動記錄表(見表1)的內容進行匯報,時間為2~3分鐘。

3.相關建議

制作模型時要注意保證細胞各部分結構的大小及比例協調。據測量,大多數動植物細胞直徑約100?μm;細胞核直徑為5~10?μm;葉綠體長徑為5~10 μm,短徑為2~4 μm,厚為2~3 μm;線粒體直徑為0.5~1?μm,長度為2~3 μm;中心粒直徑為0.2~0.4?μm;溶酶體直徑為0.4 μm;核糖體最小。

4.評價標準

所制作的細胞模型能反映該類型細胞的共同特征,沒有結構上的錯誤,細胞內各結構大小、比例合適,位置正確。細胞中各結構能在一定程度上體現結構與功能相適應的特點。在科學性的基礎上兼具美觀性和創造性。記錄表格完善,講解得當。

二、課堂教學

課始,筆者先讓學生認識到此次模型的制作和評價應當從科學性、美觀性和創造性三個方面著手。

筆者先請制作了高等植物細胞模型的小組按表格要求進行匯報,并請同組成員進行補充,其他小組學生對其模型進行簡要的點評。筆者根據課前對各組模型的研究,針對這一小組制作模型時出現的問題,請對該問題處理較好的小組談談自己的思考和做法,避免學生只關注制作中一些淺層次的問題,從而流于形式、泛泛而談。

完成分析后,筆者設計了 “細胞變變變” 這一活動:如果將該小組的模型進行一些變化,是否還能稱之為高等植物細胞模型?變化一:去掉葉綠體。學生發現植物的非綠色器官(根尖、葉表皮、花瓣等)的細胞是沒有葉綠體的,所以結論是“可以”。變化二:去掉中央大液泡。有學生課前查找資料時了解到植物的新生細胞沒有液泡,幼嫩的植物細胞只有分散小液泡,所以結論也是“可以”。變化三:去掉細胞壁。大多數植物細胞都有細胞壁,只有少數低等藻類植物沒有細胞壁,細胞壁是高等植物細胞必備的。變化四:添加中心體。中心體只存在于動物細胞和低等植物細胞中,添加了中心體不能再稱為高等植物細胞模型。這個看似簡單的討論活動,既豐富了課堂教學形式,又深化了學生對于細胞結構的認識,啟發了學生的思維,讓學生積極動腦、靈活地運用自己所學。

筆者請制作了高等動物細胞模型的小組匯報,其他小組進行點評。根據課前的準備,筆者針對幾個小組共同出現的中心體制作問題進行了統一的講解,清楚地介紹了中心體的結構和功能,幫助各小組進一步完善模型。

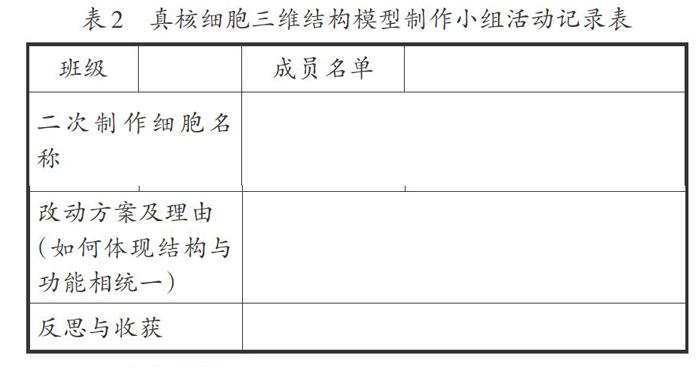

之后,筆者又設計了一項“思維拓展”活動:給出四種具體細胞和相關信息,分別是 “紫色洋蔥鱗片葉表皮細胞” ,洋蔥的鱗片葉是它的變態葉,外表皮的顏色是紫色,不能進行光合作用;“細菌細胞”,細菌是原核生物,某些細菌在細胞壁外還有運動器官鞭毛;“小鼠心肌細胞”,心肌細胞中的某種蛋白與心肌的收縮有關,小鼠的心率為422~549次/分鐘;“人唾液腺細胞”,唾液腺與唾液的分泌有關,唾液中含有大量的淀粉酶(化學本質為蛋白質)。每組學生任選其中一種細胞,思考制作這種細胞模型如何在原先模型的基礎上進行修改,小組討論后在表2上寫出簡要的修改方案并進行全班交流。

三、課后反思

這節課的傳統教學模式是“模型制作—小組展示—師生點評—打分評獎”,筆者曾做過類似的嘗試,但感覺存在許多弊端:每個小組都進行展示,耗時過多,只能草草收場;絕大部分學生的關注點更多在于淺層次的模仿和對得分的攀比上,很少進行深度的學習和有效的思考,失去了開展這項活動的意義。

針對出現的這些問題,于是有了以上的課堂教學。上完課后,筆者感覺到這節課生成性很強,對教師臨場應變能力要求也很高。要讓學生能真正深入的思考,教師課前需要做大量的準備:提供活動記錄表,幫助學生把關注點落在對制作過程的體驗和對模型的創造以及對問題的解決上;對學生提交的照片逐一進行仔細研究,對每個小組的優缺點了然于心,以便于補充教學內容和在課堂中靈活處理生成性問題。

羅祖兵曾指出:生成性思維的特征主要表現為“對過程的關注甚于對結果的關注;對差異的關注甚于對同一的關注;對關系的關注甚于對實體的關注;對創造的關注甚于對規律的關注”。筆者重點選擇了兩個小組進行展示,每小組發言人發言后,同組成員進行補充陳述,其他小組積極提問和質疑,發言面很廣,涉及話題多而不亂,學生既能通過觀察和思考發現別組的長處,又能冷靜地分析自身不足。只安排兩個小組發言,也為“細胞變變變”和“思維拓展”的活動留出了充裕的時間,這兩個環節是對模型制作活動的升華,能幫助學生提升學科核心素養,實現深度學習。

盡管現在學生的學業負擔都很重,但對這次模型的制作他們都表現出極高的熱情,有的學生查找了許多相關資料,有的學生為了做好某個細胞結構購買了自己從未使用過的工具,有的學生靈活運用了數學和物理知識進行設計和制作,有的學生嘗試著與不太熟悉的同學進行合作……在筆者的引導下,不少小組還提出了利用廢棄物制作模型的構思并加以實施。學生追求科學的熱情和激情深深地打動了筆者。在模型制作及互動中,實現了教學相長。

(責任編輯 黃春香)