重大社會生活事件后河北大學生的應激障礙及應對策略

——以“新冠肺炎”為例的研究

盧鍇鋒 董雅潔 施 曼 黃 露 羅 娜 李 娜

(承德醫(yī)學院 河北·承德 067000)

目前國內外對重大社會生活事件的研究主要集中在創(chuàng)傷后應激障礙上,不同創(chuàng)傷事件產(chǎn)生的障礙有所不同。此次“新冠”流行與一般災難性事件比有很大不同,流行時間長,涉及人群廣。本研究針對大學生的應激障礙及應對策略進行研究,并分析其影響因素,現(xiàn)報告如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料

選取新冠疫情爆發(fā)一個月后河北大學生共計2358例。其中男性 1249例,女性1109例。年齡 18-30歲,平均年齡(21.05±2.46)歲。

納入標準:(1)被調查者均為河北省在讀大學生;(2)被調查者年齡≥18周歲;(3)被調查者均為被感染新冠肺炎或無癥狀感染者;

排除標準:(1)被調查者患有其他嚴重疾病導致創(chuàng)傷后應激障礙;(2)被調查者不配合調查研究。

1.2 研究方法

理論構想和訪談后形成初始問卷,對問卷運用因素分析技術進行統(tǒng)計分析后確定正式問卷。運用方差分析技術探討主效應,運用多元回歸、路徑分析技術探討應激障礙、應對策略的影響因素及路徑。本研究在問卷中加入人格問卷、心理控制感量表、社會支持量表對大學生進行測試,探討其應激障礙特點。

1.3 斯坦福急性應激反應問卷(SASRQ)

問卷共30個ASD條目,包含分離、再體驗、回避、激惹、社會功能損害等癥狀。采用0~5分共6級評分,0分代表“沒有體驗”,5分代表“總是體驗”,總評分0~150分,評分越高,代表ASD癥狀越重。其中SASRQ總評分≥40分提示存在ASD癥狀。本研究中該量表Cronbach's系數(shù)為0.962。

1.4 統(tǒng)計學方法

采用 SPSS19.0軟件對研究結果進行統(tǒng)計學分析。計量資料采用t檢驗,計數(shù)資料采用x2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

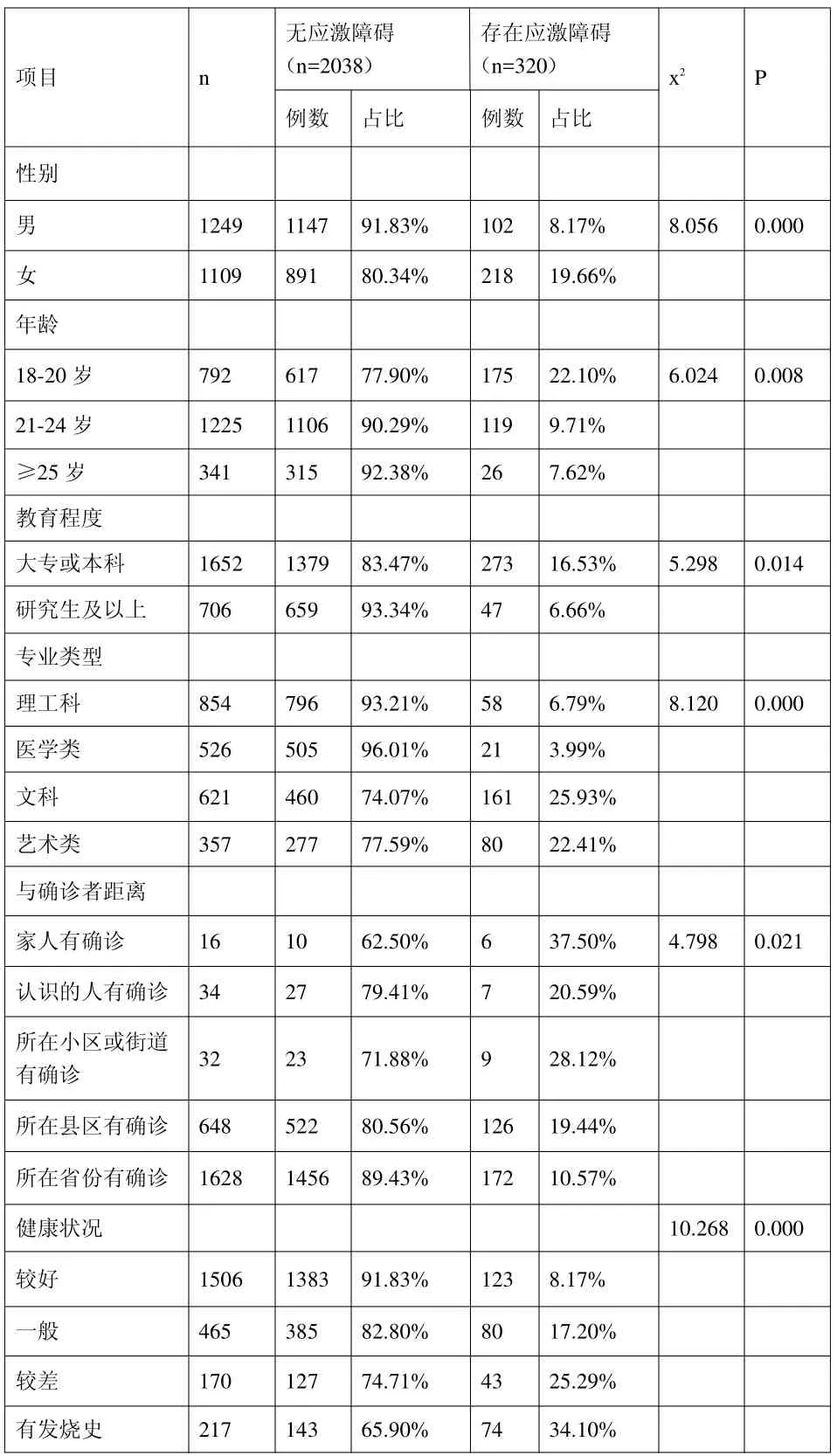

2.1 重大社會生活事件后大學生的應激障礙影響因素分析

由表1可知,女性、文科或藝術類年齡小、大專或本科生、文科和藝術類、確診者距離近、發(fā)燒或身體健康狀況較差的大學生發(fā)生應激障礙的可能性較高(P<0.05),詳見表1。

表1:重大社會生活事件后大學生的應激障礙影響因素分析

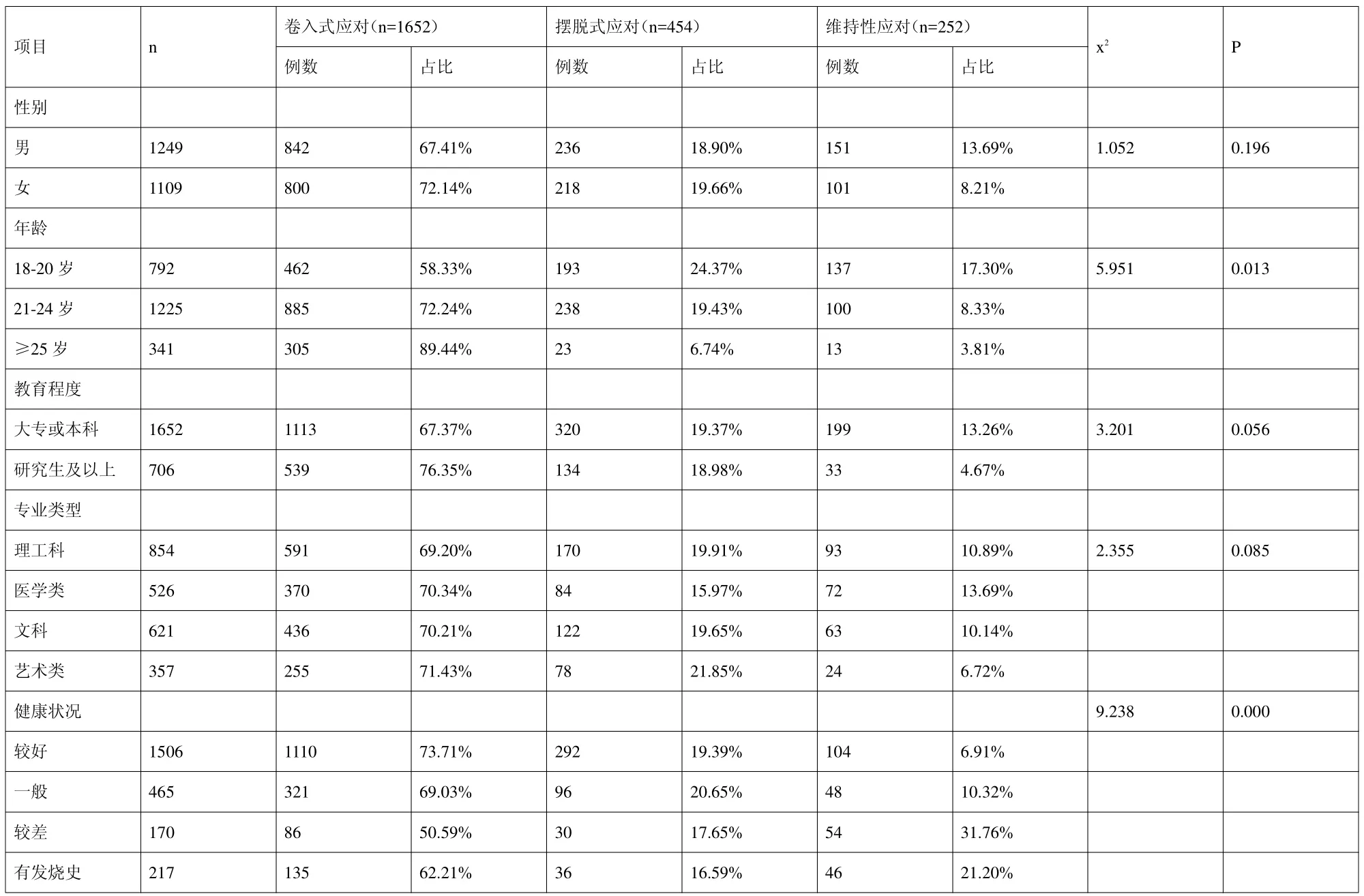

2.2 重大社會生活事件后大學生的應激障礙的應對策略分析

本研究調查結果詳見表2。

表2:重大社會生活事件后大學生的應激障礙的應對策略分析

3 討論

2020年,我國發(fā)生了重大社會生活事件——新冠肺炎。人們正常的學習生活受到嚴重影響。病人、疑似病人、被隔離的人員、醫(yī)護人員、病人家屬等群體都經(jīng)歷了一系列的心理障礙。大學生生理、心理雖已趨于成熟,但在這場涉及范圍廣泛的疫情中也出現(xiàn)了各樣的心理障礙。

研究結果表明,女性、年齡小、大專或本科生、文科和藝術類、確診者距離近、發(fā)燒或身體健康狀況較差的大學生存在應激障礙比例較高。女性情感細膩,面對疫情時思考問題多。大學生相較于研究生等年齡較大學生而言,認知能力不及,心理狀態(tài)易被破壞。理工科及醫(yī)學類學生邏輯思維較強,較文科和藝術生更能理性的認知疾病,降低恐懼感,減輕應激障礙水平。身體情況較差學生,認為自身免疫力弱,易感染,繼而應激障礙水平提高。調查結果顯示,重大社會生活事件后大學生應激障礙的應對策略主要有卷入式、擺脫式和維持性三種。其中卷入式指積極投入解決問題的過程中,以使自己盡快適應環(huán)境。研究中能進行卷入式應對的大學生占比超70%,提示大學生信息化技能提升,網(wǎng)絡學習、溝通有效緩解疫情帶來的消極心理影響。

本研究為大學生健全心理素質培養(yǎng)、提高對重大社會生活事件的應對能力提供一定的理論依據(jù),對促進大學生的心理健康發(fā)展具有重要意義。