重慶市在校大學生網絡語言使用情況調查研究*

重慶幼兒師范高等專科學校初等教育系 駱秦,王佳琪

網絡語言,是指從網絡中產生或應用于網絡交流的一種語言,包括中英文字母、標點、符號、拼音、圖標(圖片)和文字等多種組合,這些組合往往在特定的網絡媒介傳播中表達特殊的意義。20世紀90年代誕生初,網民們為了提高網上聊天的效率,或源于詼諧、逗樂等特定需要,久而久之就形成了特定語言。進入21世紀的二十多年來,隨著互聯網技術的革新,這種語言形式有了極快的發展。目前,網絡語言越來越成為人們網絡生活中必不可少的一部分,尤其在以大學生為代表的年輕人群中受到追捧。

一、調查樣本構成及研究方法

本研究采取問卷調查的方式,通過問卷星發布了題為“重慶市在校大學生網絡語言使用情況”的調查問卷,調查時間從2019年1月持續到2019年11月。本次調查對象主要從重慶市在校大學生中抽取,內容主要涉及使用網絡的個人背景,了解網絡語言的程度、途徑,對網絡語言的看法,使用網絡語言的場合、對象、原因等。

二、重慶市在校大學生網絡語言使用背景及現狀

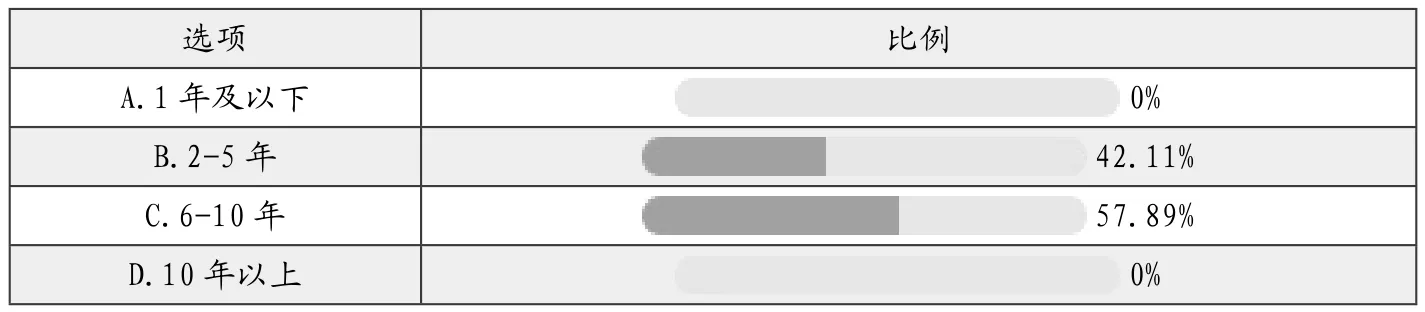

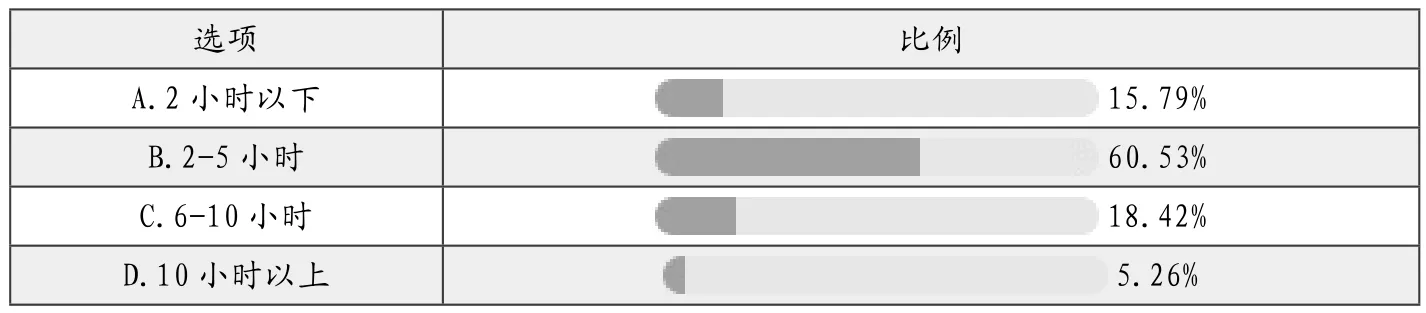

調查結果顯示,重慶在校大學生普遍網齡較長,所有受調生中網齡在2到5年的占42.11%,網齡在6到10年的高達57.89%(表1)。此外,他們的日上網時間也普遍較長,60.53%的學生反映自己每天用于上網的時間在2到5小時之間,18.42%的學生甚至每天耗費6至10小時暢游網絡空間(表2)。在網絡生活中,在校大學生參與了各種各樣的網絡活動,聊天、聽歌、玩游戲、購物等娛樂活動與學習、瀏覽新聞等活動的參與率不分上下,均有體現。長期的沉浸式上網體驗使學生們更容易接觸和使用網絡語言。從調查結果可以看出,大部分學生清楚“網絡語言”的含義,對當下流行的網絡用語比較熟悉。顯然,網絡是學生獲知網絡語言的最主要渠道,而日常交流則是另一掌握、交換網絡流行語的重要途徑。此外,電視、廣播等平臺,報紙、書籍、雜志等媒介也是有效傳播網絡流行語的另一陣地。

表1 您的網齡有多久?[單選題]

表2 您每天的上網時長有多久?[單選題]

置身在高密度的網絡環境中,重慶在校大學生使用網絡語的頻率頗高,從調查結果來看,學生選擇網絡語進行交流主要是因為其生動幽默的特點。再者,周邊人群的影響也不容小覷,39.47%的學生反映自己使用網絡語是因為身邊人都在使用。此外,方便快捷、個性時尚等特點也吸引學生頻繁使用網絡語(表3)。值得肯定的是,學生們并不會不分場合、對象地濫用網絡語言。據調查反映,七成以上的學生只會在網上交流和日常對話中選擇使用網絡語,兩成以上學生會在其他場合酌情考慮使用,只有不到一成學生會在要求使用書面語的情況,例如寫作時,仍然選用網絡語表情達意。而在使用對象的選擇上,大部分學生只會在跟同學、朋友、戀人等同齡人交流時使用網絡用語,少部分學生也會在與父母或者陌生人對話時使用,而面對教師和學校領導等師長時,所有受調生均認為不適合使用。

表3 您使用網絡用語,是因為?[多選題]

三、重慶市在校大學生使用網絡語言的態度及原因

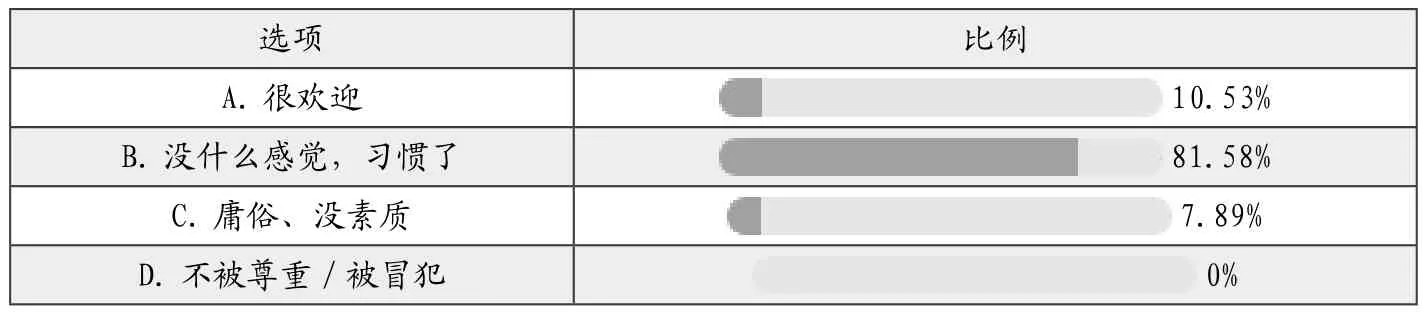

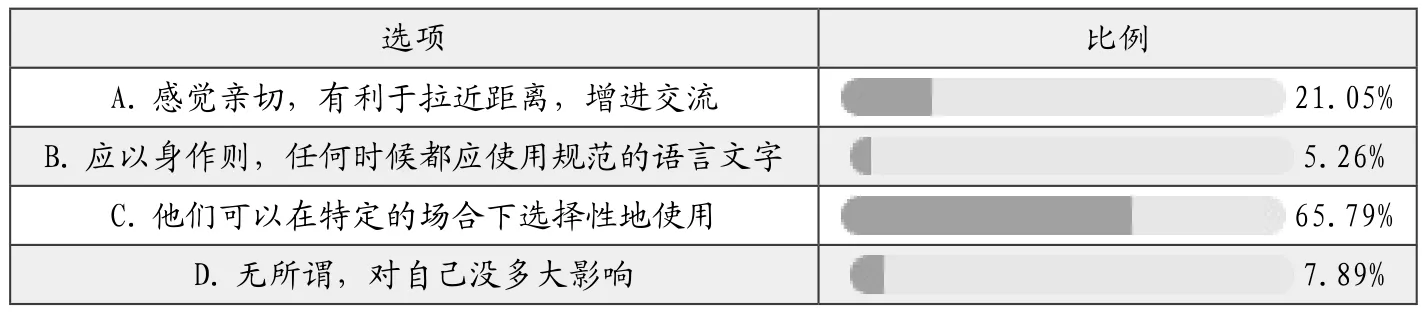

在如何看待他人使用網絡語言與自己進行交流的問題上,受調學生面對不同地對象,表現出了不同的態度。大部分學生已經習慣了別人對自己使用網絡語言,沒有特殊的感情傾向,10%左右的學生歡迎談話對象使用網絡語,只有極少數學生聽到網絡語時感覺受到了冒犯(表4)。還有一點值得注意的是,當今的大學校園中,部分教師和教學管理人員偶爾也會使用網絡語言。對于這種現象,學生們態度普遍寬容,80%以上的學生認為他們可以在特定的場合選擇性地使用網絡語,并且感覺這種交流方式更親切,有利于拉近師生之間的距離。8%左右的學生無所謂教師是否使用網絡語言,還有5%左右的學生認為此種做法不妥,要求教職人員以身作則,任何時候都應該使用規范的語言(表5)。而對于在校大學生群體自身,大多數學生表現出了理性的態度,認為網絡語言適應社會發展的需要,是網絡文化的一種體現,其存在本身應該得到支持,但同時應加強規范和引導,弘揚主流文化。同時也看到了部分網絡語不符合語言規范,有些甚至很低俗粗魯,應限制其使用。

表4 他人與您交流時使用網絡語言,您是什么感覺?[單選題]

表5 您如何看待教師或學校管理人員使用網絡語言?[單選題]

在校大學生對待網絡語言的態度,究其原因,主要是從網絡語言本身的優缺點上考慮得出的。從調查結果來看,學生們認為網絡語最大的優勢是其風格幽默風趣,例如“檸檬精”(嫉妒或羨慕別人的人)、“雨女無瓜”(“與你無關”的方言諧音)等,往往能使溝通變得更輕松、有趣。其次是網絡語言使用起來簡潔方便,例如“尬聊”(“尷尬地聊天”)、“注孤生”(“注定孤獨一生”)等簡稱和“996”(指從早上9點工作到晚上9點,每周工作6天的狀態)、“XSWL”(“笑死我了”四個漢字的拼音首字母)等縮寫,都極大地節省了表達的時間。再次,許多網絡語言看起來直觀形象,例如“是個狼人”(由“是個狠人”演變而來,意思是“比狠人再狠‘一點’”)、“斷舍離”(一種生活態度,指把非必需、不合適、過時的東西統統斷絕、舍棄,并切斷對它們的眷戀)等,也在無形中增加了表達的豐富性和層次感。另外,網絡流行語往往體現了最新的時代熱點,代表著一種個性化的語言態度和風格,因此受到在校大學生的喜愛。

誠然,網絡語言在不斷發展更新的過程中也顯現出許多不容忽視的弊端,許多學生也意識到了不能無端、無度地使用它們。網絡語言最大的問題在于其偏離了正統語言的規則和習慣,長期使用帶有錯別字或不合語法的部分,無益于語言的規范性與得體性。某些網絡用語低俗粗魯,使用這些臟話、黑話、暴力語言,不但影響大學生謙虛謹慎、知書達禮的形象,而且不利于形成風清氣正的社會語言環境。最重要的是,不少學生反映一些網絡語言根本看不懂,極易造成歧義、引起誤會。清楚表達尚且困難,更遑論為語言“畫龍點睛”“錦上添花”了。

基于以上優缺點,重慶市在校大學生對于是否應把網絡語言用于正式場合或編入詞典,是持比較客觀而謹慎的態度的。一半受調生認為,由于網絡語言已經成為生活中的一部分,無論好壞都是客觀現實的反映,網絡語言可以正式化、書面化,但需取其精華,去其糟粕。另一半則認為,網絡語言有待時間的過濾,需要進行長久的積淀,其中的不良用語會造成不好的社會影響,因此將其用于正式場合或編入詞典還有待商榷。

四、關于規范大學生網絡語言的幾點建議

規范網絡語言并不是要消滅它,而是在疏導、改進的基礎上,將其納入正規語言的范圍內,用于增強漢語的表達能力,豐富當下的現代漢語語匯。加強對大學生網絡語言的凈化,促進校園及社會語言生態健康發展勢在必行。

首先,高校和政府要加強網絡監督和管理,引導大學生樹立文明上網意識,并通過教師引領和學生自律,使大學生形成正確的人生觀和價值觀,自覺遵守相關法律法規,注重社會公德。要有意識地引導大學生正確認識網絡語言,自覺形成健康的上網習慣。鼓勵其多使用積極、正面的網絡語,對惡意的、傳播負能量的則應明令禁止,不能隨意使用網絡語言,更不能讓其代替書面用語。

其次,在監管的同時要加強對網絡語言運用的專項研究,特別是在使用和凈化網絡語言上要立足網絡發展動態,探求網絡語言的傳播特性,客觀公正地加以引導,科學有序地推進大學生網絡語言規范進程。要從大學生思想入手,根據現實社會發展對大學生身心的影響,不斷對新情況、新問題進行研究,建立網絡語言凈化體制機制,以達到有效凈化大學生網絡語言的效果。

最后,作為社會生活和文化在語言中集中、精煉的反映,一些網絡語言并非憑空而就,而是涉及當代社會的重大事件、熱門現象、日常關切,蘊含著豐富的社會文化意義,其產生體現了當代大學生思維和個性在網絡世界的真實表達,是當前網絡文化現象的一種。因此,在高校教育過程中酌情引入網絡流行語,有利于增進教學效果,增強課堂吸引力和學習積極性,活躍課堂氣氛,拉近師生距離,最終實現教育與現實意義的成功對接。但同時也應注意,部分網絡語言并不符合現代漢語的語法規定,不利于當代大學生的身心健康,因此并不具備教學意義,不能引進教學領域。