基于用戶體驗的美術館服務系統設計研究

李奕 黃八一 李沛玥 張峻瑋 黃鑫彤

摘要:本文以用戶為中心的服務設計方法,系統分析美術館的服務現狀,提煉美術館用戶體驗設計要素,為美術館服務系統設計提供理論研究基礎。通過文獻研究、用戶訪談、問卷調查、用戶畫像、用戶旅程圖等定性與定量相結合的研究方法,獲得24個美術館的服務設計屬性,采用Kano模型提煉美術館用戶體驗的關鍵設計屬性,建構基于用戶體驗線上線下相結合的美術館服務系統,從而更有效率地提升美術館用戶體驗滿意度。

關鍵詞:美術館;服務設計;用戶體驗;Kano模型

中圖分類號:TU242.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)07-000-04

隨著體驗經濟時代到來,服務設計概念開始被廣泛運用于公共服務領域。美術館即藝術博物館,是當代社會重要的公共服務機構之一,具有藏品研究、公共教育、文創開發等功能,是國家和城市的重要名片,也是文化傳播的重要途徑。當今中國的美術館事業正處在前所未有的蓬勃發展時期,媒體中甚至已經出現了“美術館時代”的表述,除了展覽和收藏這些基礎功能外,美術館的公共服務職能也在日益凸現[1]。當下,人們對美術館的服務體驗場景提出了新要求,如何準確把握人們的核心需求,提升美術館用戶的體驗滿意度成為重要的研究課題。本文基于用戶體驗的用戶問題導向服務設計方法,提煉美術館服務設計屬性,以更有效率地提升美術館用戶的體驗滿意度。

1 文獻探討

目前各美術館的服務系統體驗發展層次各不相同,存在服務系統體驗不佳等問題,如何把握并引導美術館更好地為社會提供優質的公共文化服務,是美術館人長期關注的課題[2]。張盈盈等(2015年)對用戶特征、用戶需求、用戶生活方式、用戶獲取信息的方式和交互方式等方面進行分析,探討博物館未來可持續發展的方向和有效途徑[3];魏文瑾(2015年)通過建立完善有效的多元化服務項目為觀覽者提供更好的觀覽體驗[4];劉凡(2019年)從任務感化、知識輸入和內化以及知識輸出3個方面重新審視美術館公共教育項目,加強服務觸點創新和服務鏈設計[5];杜群(2020年)提出優化展覽服務形式和公教服務載體,創新公共服務內容,完善數字應用和跨界空間,拓寬公共服務渠道,加強館舍硬件和服務軟實力,改善公共服務環境等方面的建議[2]。

目前在美術館的相關研究中,基于用戶體驗服務設計思維的研究較少。為更好地把握美術館用戶的核心需求,需要有以美術館用戶需求為設計導向的方法的輔助。Kano模型就是直接以用戶需求為導向的設計方法,可以解決好用戶的需求和痛點問題,從用戶最希望的地方即需求做起,從用戶最不滿意的地方即痛點改起,為設計師提供有效的設計依據。

Kano模型由狩野紀昭于1984年正式提出,其將用戶需求分為魅力屬性、期望屬性、基本屬性、無關屬性和逆向屬性這5類屬性[6]。目前,Kano模型已在產品設計、軟件開發及網頁設計等領域得到廣泛應用,但在美術館服務設計領域的相關研究較少。為此,本文基于Kano模型解構用戶需求,分析提煉美術館用戶體驗的關鍵服務設計因素,只有把握好基于美術館用戶體驗的關鍵設計因素,才能更好地進行服務系統設計,讓參觀者獲得美好愉悅的參展體驗,在潛移默化中提升其藝術審美感知能力,提升美術館的經濟效益和社會影響力。

2 用戶研究和Kano模型分析

2.1 用戶研究

通過文獻研究、用戶訪談獲取用戶美術館體驗的痛點問題,確定用戶畫像為大學生、白領、藝術家與親子家庭。通過用戶旅程圖分析用戶行為和情緒變化及其痛點,獲取美術館服務設計機會點,總結出美術館用戶體驗痛點包括缺乏全面系統的展覽資訊服務、缺少預約服務、安全物品不便儲存、展廳標識不明、作品介紹不夠詳細、缺乏互動體驗陳列方式、文創產品形式單一、交通不方便、缺乏交流平臺等等。

2.2 確定美術館服務設計屬性

通過文獻研究、用戶訪談、問卷調研、用戶畫像、用戶旅程圖等定性與定量相結合方法,獲取到美術館基于用戶體驗的服務設計屬性,并通過親和圖法進行數據分類整理,結合專家意見,去除重合部分,最終提取出24個美術館服務設計屬性,其中D1~D16屬于線上服務設計屬性,D17~D24屬于線下服務設計屬性,見表1。

2.3 Kano模型分析

對美術館服務設計屬性進行Kano模型分類,通過正反兩問的形式,采用李克特5點量表對101名參與者進行網絡問卷調查,本次研究共發放了101份問卷,回收有效問卷100份,測試結果見表2,最終確定美術館服務設計屬性的Kano模型類別。

用戶滿意度指數表示當某個設計屬性實現時,其對用戶滿意度影響的程度,分為用戶滿意度增加指數(Satisfaction Increment Index,SII)與用戶不滿意度降低指數(Dissatisfaction Decrement Index,DDI)。SII與DDI的計算公式分別為:

SII=(A+O)/(A+O+M+I)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

DDI=-(O+M)/(A+O+M+I)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)

基于設計屬性的Kano模型分類以及設計屬性的SII值與DDI值,有助于更精確判斷各個設計屬性對用戶滿意度的影響程度,從而確定設計屬性的優先級,見表3。

3 美術館服務系統設計

3.1 美術館服務系統的構建

湖北省美術館服務系統設計涉及用戶體驗創新、資源調配、知識科普等方面跨界交叉多鏈路的復雜綜合性創新。筆者通過可視化方式構建美術館服務系統中用戶、美術館、合作機構、線上APP平臺、藝術家和工作人員各利益相關者之間的物質、信息、資金等形式的流動。從圖1中可清晰看到,美術館、培訓學校、合作機構、信息技術公司、維修機構、工廠等在政府的資源支持下,培訓學校為美術館提供工作人員,信息技術公司為線上APP平臺和用戶提供服務,維護機構和工廠則保證線下服務的基本需求等,可以為用戶提供全面、多渠道的美術館專業服務。

3.2 服務藍圖

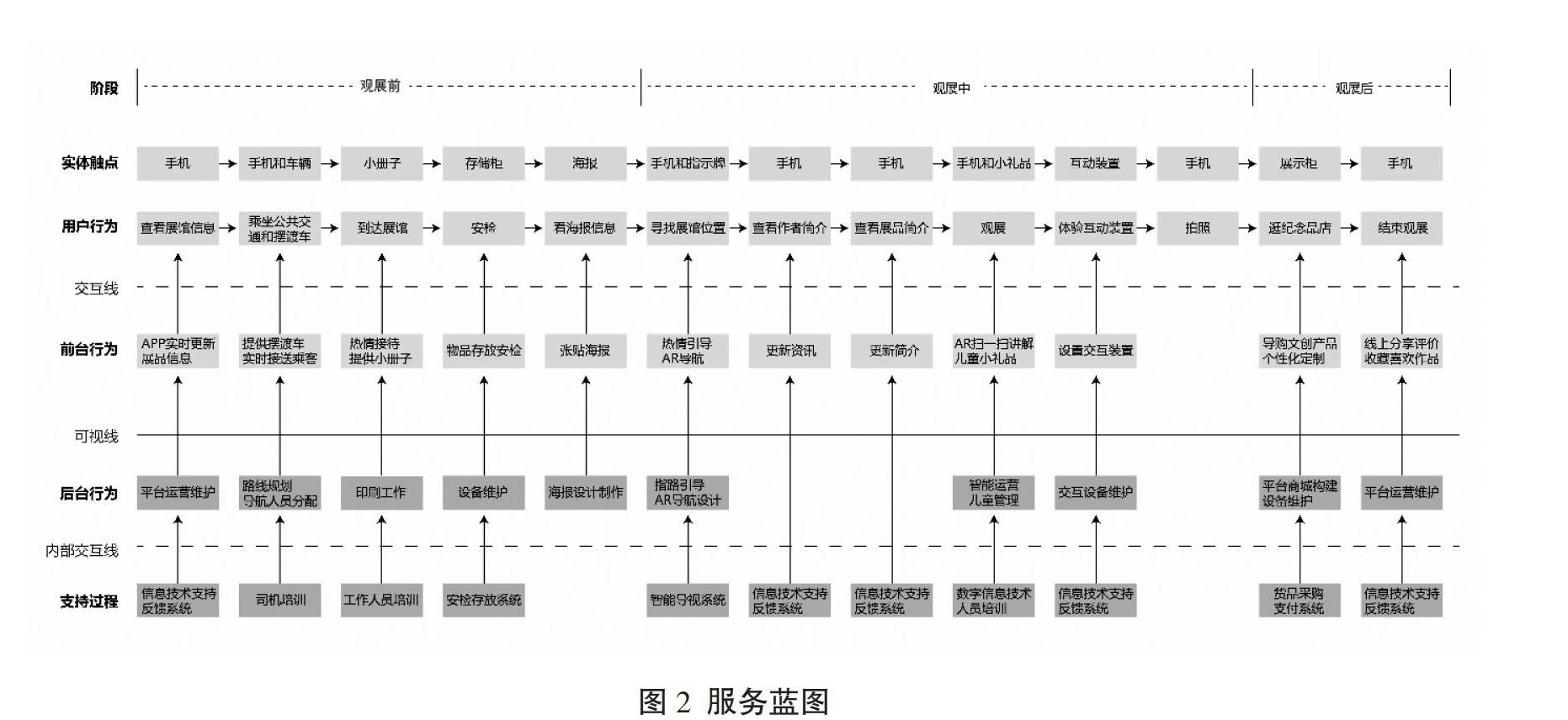

服務藍圖是20世紀90年代由美國金融家蘭·肖斯塔克提出的概念,用于記錄分析服務系統流程,為后期服務改善和創新提供了理論研究基礎。服務藍圖通過可視化、透明化方式描述用戶行為、前臺員工行為、后臺員工行為和支持流程。服務藍圖借鑒了業務流程模型中的泳道圖:第一條泳道介紹用戶行為,即用戶在服務體驗階段身體上或心理上的行為;第二條泳道介紹接觸點,即客戶和服務之間的交流媒介;第三條泳道介紹前臺員工行為,即用戶可見的服務內容;第四條泳道介紹后臺員工行為,即用戶不可見的服務內容;第五條泳道介紹后臺支持流程,即支持員工和服務時刻所必需的工具和系統。本課題前臺員工行為包括定點接送乘客到公交站點、熱情接待、張貼海報、熱情引導、提供講解服務、幫助導購等;后臺員工行為包括APP經營與維護、人員時間調配、設備維護、海報排版、指路導引、兒童管理、收銀等;持流程包括信息技術司機員工的培訓工作、安檢系統、數字信息技術支持等,見圖2。

3.3 美術館APP設計

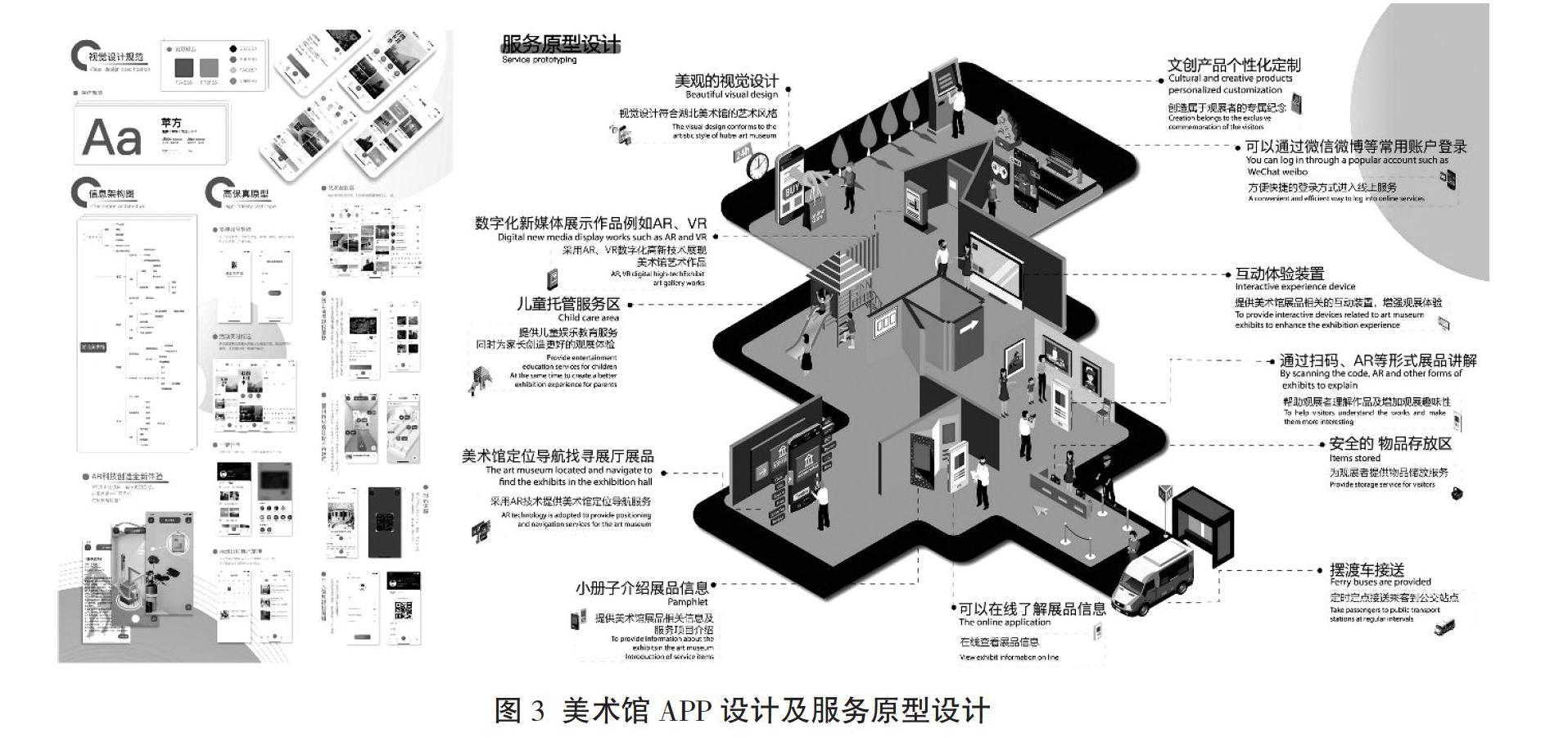

美術館服務系統中,根據Kano模型優先級順序,獲得D1、D6、D9、D7、D4、D8等為魅力屬性,其通過美觀的視覺設計,定位導航找尋展廳展品,采用AR、VR等數字化新媒體展示作品,在線了解展品信息,通過微信微博等常用賬號登錄,通過掃碼、AR等形式展品講解等設計屬性滿足消費者的需求。在參展前,下載APP就能讓用戶體驗美觀的視覺設計,并且用戶可以使用微信、微博等常用賬戶登錄;到達展館后,用戶可通過APP導航功能便捷地找到具體展廳位置;觀展中用戶可以使用APP的AR掃一掃功能對感興趣作品進行掃描,并參與AR小游戲;觀展后用戶可以在“我的收藏”中查看所有掃描作品信息,重溫作品與觀展體驗,低保真原型設計及高保真原型設計見圖3。

3.4 服務原型設計

Kano模型中,D1~D16屬于線上服務,D17~D24屬于線下服務,下文分別選取線上和線下服務滿意指數最高的前6項,共12項進行服務系統構建,分別是美觀的視覺設計,數字化新媒體展示作品例如AR、VR,兒童托管服務區,美術館定位導航尋找展品,小冊子介紹產品信息,可以在線了解產品信息,擺渡車接送,安全的物品存放區,通過掃碼、AR等形式講解產品,互動體驗裝置,可以通過微信微博等常用賬戶登錄,文創產品個性化定制,見圖3。

3.5 美術館數字交互系統設計

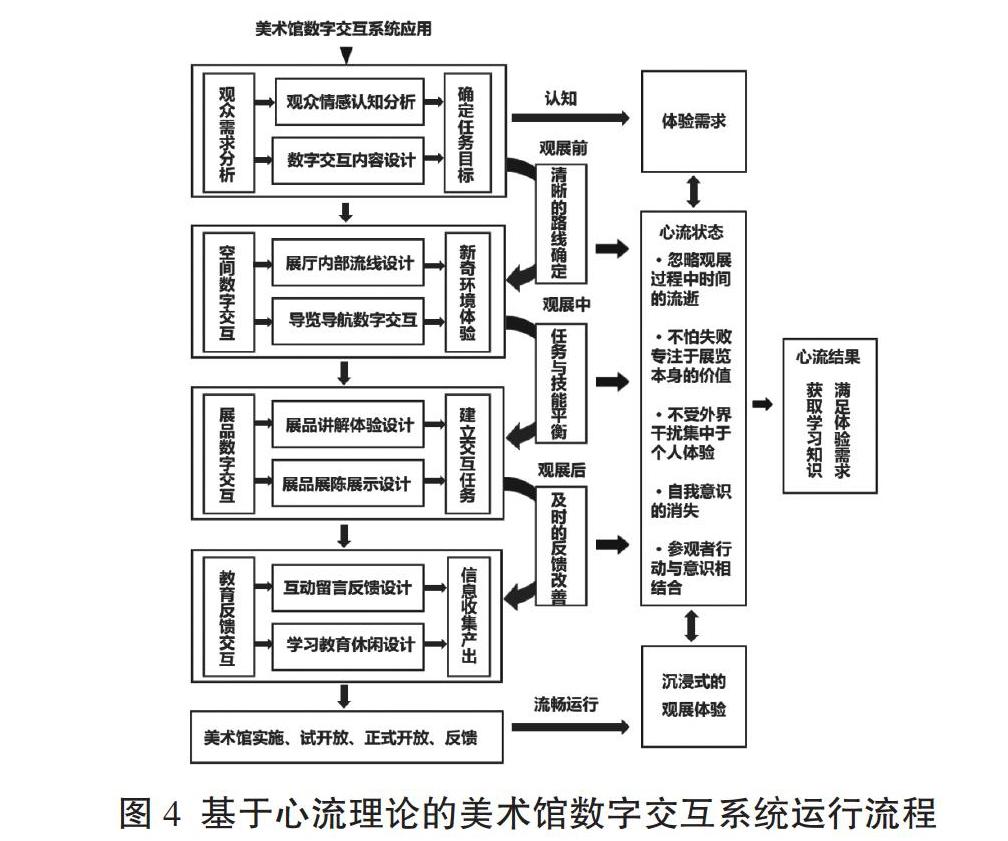

美國心理學家Csikszentmihalyi于1975年正式提出心流理論,指出當一個人全身心地投入到某一特定情境中時,他可以獲得一種身臨其境的體驗,這種體驗伴隨著自我意識的喪失、時間的流逝,只是對活動帶來的樂趣的簡單享受,該體驗即“心流狀態”。心流理論的應用能夠激發參觀者的情感體驗,幫助他們更好地獲取信息知識,其中,流暢的展示流線、清晰的導視系統與數字互動體驗都可以使參觀者更好地融入感官、交互、情感體驗的藝術情境。因此,本文基于文獻研究和湖北美術館實地考察研究,提出基于心流理論的美術館數字交互系統設計流程模型,見圖4。

通過深入用戶訪談和調查問卷,在整理數據后建立具有代表性的用戶畫像。調查結果顯示,參觀美術館人群主要年齡在18~35歲,其中男女比例為3∶7,多為學生、親子家庭和藝術專業人士。

整體評估可用性問卷(PSSUQ)是用于評估用戶對計算機系統或應用程序所感知的滿意度,與評估用戶對美術館數字交互系統的滿意度的目標一致。根據美術館數字交互系統的特點,在整體評估可用性問卷的基礎上對該量表進行了調整和修正,最終確定25個美術館數字交互系統設計要素,包括V1活動隔斷墻、V2墻面標識和墻角燈帶引導、V3明確的展廳分割走向、V4引導性的展廳拐角接口、V5導覽臺(展廳地圖;藝術家視頻簡介;展品預覽;展品搜索)、V6移動終端掃碼定位(AR投影指示行進;掃碼生成手機地圖)、V7寬屏大銀幕(展覽宣傳海報;展廳指示;位置人數統計)、V8數字指示牌(數字牌表明展廳序號)、V9展覽展廳指示牌(展牌標識打印當期展覽相關信息)、V10全息展示(僅用于重點展品)、V11環境輔助展示(燈光輔助;聽覺輔助)、V12多樣的展示道具設計、V13AR互動屏(僅用于特定展品,設置展品圖像與人物的互動體驗)、V14數字玻璃背景墻(僅用于重點展品,放大鏡觀看詳細信息;虛擬作者講解)、V15移動終端掃描語音講解、V16講解員講解、V17紙質展覽手冊、V18AR互動游戲屏幕(游戲;留言字幕滾動;留影打卡)、V19移動終端社群留言評價、V20紙質留言冊、V21意見箱(紙質信封投遞)、V22VR游戲眼鏡、V23AR展品手冊(移動終端掃描圖書后屏幕出現虛擬3D展品)、V24數字投影沙盤、V25多媒體放映室。采用5點李克特量表進行量化,調查對象填寫數字1~5,代表“非常不滿意→非常滿意”。問卷調查從2020年3月開始,到2020年4月結束,歷時1個月,最終收回有效調查問卷共100份,基本符合預定的樣本規模。根據數據結果,基于心流理論的參觀流線、導覽導視、展示形式、展品簡介、留言反饋、教育休閑六大設計問題整理設計要素的影響數值,分析每項用戶滿意度的最大值,提煉出美術館數字交互系統的核心設計要素,分別是V4引導性的展廳拐角接口、V8數字指示牌、V11環境輔助展示、V14數字玻璃背景墻、V18AR互動游戲屏幕、V25多媒體放映室。從表4可以看出,每項用戶滿意度的最大值均值都較高,證明最后得出的六項核心設計要素都能較好地滿足用戶的體驗需求。之后根據研究數據結果,構建完善了美術館數字交互系統設計,見圖5。

4 結語

隨著體驗經濟時代的到來,服務設計理念被廣泛應用于公共服務各領域,目前美術館服務系統體驗發展層次各不相同,存在服務系統體驗不佳等問題,因此,基于用戶體驗的美術館服務系統設計成為重要研究課題。本設計課題通過桌面研究、文獻研究、實地調研、用戶訪談、問卷調查、用戶畫像、用戶旅程圖等定性和定量相結合的研究方法,對用戶行為和心理進行系統研究,獲得24個美術館服務設計屬性,采用Kano模型將24個美術館服務設計屬性按照魅力屬性、期望屬性、基本屬性、無關屬性和逆向屬性進行分類并進行重要級排序,提煉影響美術館用戶體驗的關鍵設計屬性,有針對性地進行美術館服務設計,建立了線上線下相結合的完整綜合的服務系統。線上服務包括美術館AR定位導航找尋展廳展品、AR掃描作品講解內容、AR互動小游戲、線上美術館紀念品商店等;線下服務包括擺渡車接送服務、小冊子介紹展品信息、互動體驗裝置、兒童托管服務、安全物品存放、文創產品個性化定服務等。本課題能夠為用戶觀展提供深入的場景互動服務,使用戶對展覽和美術館服務產生美好感覺和記憶。

參考文獻:

[1] 李萬萬.美術館的歷史[M].南昌:江西美術出版社,2016:14-15.

[2] 杜群.探索新時代國有美術館公共服務的創新發展——以浙江美術館為例[J].美術觀察,2020(09):63-64.

[3] 張盈盈,史習平,覃京燕.服務導向的博物館可持續性體驗設計研究[J].包裝工程,2015,36(22):1-4,12.

[4] 魏文瑾.服務設計在美術館中的應用研究[J].民族藝林,2015(03):94-98.

[5] 劉凡.基于服務設計理念下的美術館公共教育研究[J].美術大觀,2019(12):146-147.

[6] 王霜,殷國富,何忠秀.基于卡諾模型的用戶需求指標體系研究[J].包裝工程,2006,27(4):209-210.

作者簡介:李奕(1977—),女,湖北武漢人,碩士,講師,研究方向:交互設計、服務設計、非遺設計。