《泉》之后藝術何為

陳冉 王越 李沐宸

摘要:繼杜尚的《泉》打破藝術的陳規之后,人們逐漸意識到要勇敢地走出自造的藝術樊籠,藝術的表達方式不是固定不變的,藝術與非藝術之間的界限開始變得模糊,審美開始呈現出泛化的特征。二戰后,西方經濟蓬勃發展,消費文化成為主流,發展得如火如荼的波普藝術成了消費文化的產物。審美的不斷泛化又導致了審美的價值的混亂,導致了部分人的價值缺失。本文旨在以馬克思文藝理論為理論支撐,對當下藝術泛化的問題進行探究與思考。

關鍵詞:杜尚;《泉》;審美泛化;馬克思主義文藝理論;審美價值

中圖分類號:J05 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)07-0-02

杜尚的現成品《泉》打破了藝術界原有的平衡,出現這種不平衡之后,藝術領域擴大了。藝術不再那么高冷,唯少數人所享有,大眾開始擁有享有藝術、創造藝術的權利。杜尚把藝術的視野擴展到過去人們并不視為藝術的層面,從純藝術的框架中跳脫出來,以更創新的理念、更豐富的視角、更多元化的方式去探索藝術,讓藝術與生活融合。他沒有把藝術高高地捧在手心,相反,他將藝術內化為生活的一部分,相較于那些夸夸其談、把藝術分門別派的人,他活得更自由。杜尚耗時八年創作的《大玻璃》(如圖1)在展覽時不小心被摔裂,而他卻并未責怪他人,也沒有為其不完美而感到惋惜,反而對這個偶然間形成的裂痕感到驚喜,認為這個裂痕是美的,并且為《大玻璃》增添了不一樣的光彩。鈴木大拙認為禪宗是“喜純、誠摯與自由”。[1]。杜尚在這件事上的做法,就體現出了禪宗的哲學思想和生活觀。他改變了西方藝術史的進程,為藝術的后續發展開拓了廣闊的疆土,使西方的藝術繼而影響了東方。

藝術多元化也帶來了一些問題。有的藝術工作者價值缺失,沒有善惡觀,做出了不符合共產階級立場的事情,阻礙了藝術成為大眾精神食糧的進程。本文探尋藝術審美泛化的社會背景及其成因,以馬克思主義文藝理論作為理論支撐,辯證地分析藝術審美泛化的褒貶,并思考當下藝術泛化的問題,展望藝術的未來。

1 《泉》之后的藝術觀

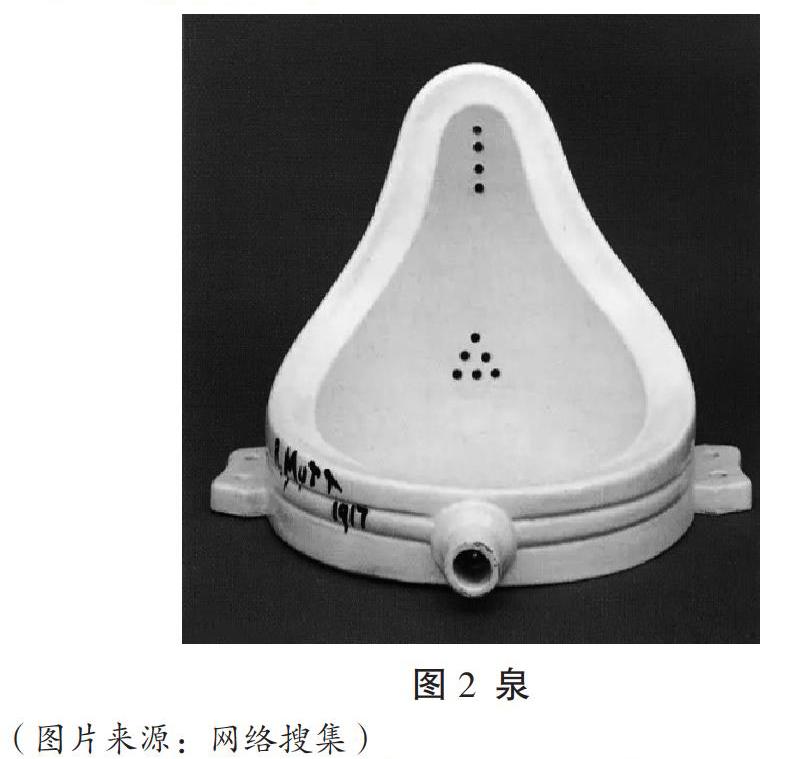

如果在馬塞爾·杜尚的《泉》(如圖2)問世之前問什么是藝術?那么回答是肯定的,即高貴的、典雅的、精英主義的、非大眾化的。而在《泉》之后,這個問題的答案逆轉了,藝術開始變得通俗化、大眾化、生活化。杜尚在工業現成品小便池上簽名向藝術界發難,他賦予了它新的思想,使它失去了原有的功能,改變了它原有的意義。他說:“藝術是一種使人上癮的藥物。對于藝術家、收藏家以及任何與藝術有關的人而言,藝術就是如此。藝術絕對不是作為真理而存在的。人們懷著極大的、宗教的敬畏之情談論藝術,但我卻看不到它為什么如此被崇敬。談到藝術,我可能是一個不可知論者。我不相信藝術是神秘的裝飾物。作為藥物,藝術對許多人有用,很有鎮靜作用,但是作為一種宗教,他甚至不如上帝那樣好。”[2]杜尚跨越了藝術與非藝術之間的鴻溝,隨后而來的便是如涌泉一樣生生不息的各類藝術。但隨著藝術的蓬勃發展,審美出現泛化的特征,藝術審美的泛化也引發了審美價值混亂的問題。

第二次世界大戰結束以后,西方各國將經濟建設作為重心,隨著經濟的快速發展,美國和大部分歐洲國家進入物質文明繁榮時期。當人們走出物資短缺與戰爭的陰影時,對物質的渴求和享受生活的欲望越來越強烈。此外,經濟繁榮的物質基礎導致消費社會到來,而消費的本質在于不斷追求不滿足的欲望。人們通過消費蘊含的文化風格展現自己的身份,以此形成群體分化。這個時期,青年的消費觀念與之前相比有很大的不同,他們是消費至上的享樂主義者,對新鮮事物極其推崇。除此之外,大眾傳媒的發展也是必不可少的因素,將大眾文化推向了霸權地位。電子媒體的跨時空、實時、多功能等特點,給人們的生活帶來了極大的便利,并一度因此成為人們主要的娛樂工具。科技媒體改變了藝術的表現方式、藝術的存在形式和大眾的審美傾向。

20世紀50年代中期,盛行于美國的波普藝術就是其中的代表,它縮短了藝術與公眾之間的距離。從歷史上看,波普藝術的出現是必然的,工人階級需要的不是屬于貴族的高雅藝術,而是平民化的大眾藝術,其必然要解構這些東西。波普藝術是平民對精英的一種反抗,波普設計亦在杜尚的《泉》開創的新境界里熠熠生輝。安迪·沃霍爾的藝術實踐顛覆了傳統,他作品中的元素來自人們日常生活中最熟悉的事物和當下最流行的事物,如可口可樂、坎貝爾湯罐、瑪麗蓮·夢露等,主要特點是貼近生活并為大眾服務。杜尚“藝術非藝術的思想”在波普藝術中得到了充分的體現,但波普藝術并沒有真正繼承杜尚超越藝術進入自由領域的核心思想,只是擴大了美的范圍,把過去摒棄在美的行列之外的生活中的俗物納入美的行列之中。為了能在商業上立足,沃霍爾又讓藝術向美的行列發展,使他的作品被零售并成為家庭中的裝飾品,藝術開始商業化,變得膚淺和無深度感,有了程序化的符號語言。當藝術符號化之后,它要表達的最真摯的內容變了味,活力也消失了,只剩下在原有風格的基礎上求新的形式和風格,但其實已經空無一物了。總體來說,安迪·沃霍爾并沒有達到杜尚思想的高度,但他促進了藝術的大眾化、生活化和通俗化,使大眾能夠享有藝術。

以廣告為例,最初的廣告是以宣傳為目的的媒介形式,而現在的廣告已經從最初的表達商業目的的單純形式演變成了藝術門類。現代廣告在滿足商業宣傳的同時還富有創意。例如,Milk Life牛奶的創意廣告,畫面上的三個主人公都與牛奶存在聯系,并且人設不同,牛奶圖案的形狀也不同。小孩子是超人斗篷的形狀,乖乖女是搖滾而不失優雅的形狀,少年則是活力四射的形狀。將傳統藝術與數字技術相結合,給廣告披上審美外衣,使現代廣告進一步藝術化,成為具有審美價值和功能的藝術,是現代廣告吸引和感動受眾的重要途徑。從藝術活動的角度來看,馬克思揭示了文藝創作與文藝接受是一個彼此依存、互為前提的雙向互動的動態過程。消費增強了生產的動力,對生產具有推動作用。藝術生產與藝術消費是相互依存、相互促進的,它們在相互促進的過程中不斷完善和發展。現代藝術關注的是藝術的本質,而后現代藝術關注的則是形式問題。后現代藝術在60年代就嶄露頭角,到了80年代,藝術全面開放的局面初見雛形。后現代藝術家與現代派藝術家的區別在于,他們讓美不是純粹的,也不是高尚的。他們不再拘泥于繪畫,敢于在繪畫之外做各種實驗。藝術家想做什么就做什么,他們身體力行,做裝置、宣揚觀念等。從20世紀七八十年代開始,后現代主義時期的藝術呈現出混雜、復雜、多元、無標準、無權威的局面。

藝術多元化的濫觴源于杜尚,他是一個敢于放棄一切世俗標準的人,他的勇敢行事使藝術發生了翻天覆地的變化。

2 馬克思主義文藝理論的藝術思想

馬克思主義意識形態的核心訴求是代表無產階級的利益,為全人類的解放而斗爭。因此,要從無產階級的立場探索藝術,馬克思主義文藝理論的藝術思想也是如此。馬克思和恩格斯研究和思考的藝術問題是建立在歷史發展和社會實踐的基礎上的,他們從社會和歷史發展的角度探索藝術的本質,因此研究對象極為廣泛。馬克思和恩格斯的文藝理論從人類歷史的發展、社會歷史的演變、無產階級和資產階級的階級斗爭、無產階級的解放運動和共產主義社會人的全面發展等方面思考和探討問題,具有批判性。所以,馬克思主義文藝理論的藝術思想同樣站在無產階級的立場上探究藝術問題。兩者的共識是藝術與無產階級有著密不可分的關系,兩者相互推動、相輔相成,強調人的解放和全面發展,每個人都是藝術創作者并共同享有藝術成果。

藝術作為一種特殊的上層建筑,得到了馬克思和恩格斯的重視。馬克思文藝理論把藝術的發展同無產階級的偉大使命聯系起來,從科學的社會主義學說出發,認識到在階級社會中,勞動分工破壞了人的發展。只有在共產主義的社會前提下,每個人才能得到全面發展,藝術天分才能被激發,藝術才能取得最大的成就。馬克思恩格斯藝術思想最鮮明的特點是能夠從共產主義的角度探討人的自由和全面發展,并將兩者有機地結合起來進行思考。首先,物質資料極大豐富后,人的藝術創作便有了物質支撐,可以自由全面地發展進而推動藝術發展。其次,馬克思主義文藝理論認為,人的自由全面發展與共產主義藝術的發展是同步推進的。最后,共產主義社會將徹底解放人,同時解放藝術,人作為藝術的主體便有了完全的自由進行藝術創作。

3 《泉》之后審美泛化引發的審美價值問題

當前,審美泛化已成為后現代美學的特征之一,包括“日常生活審美”和“審美生活審美”的雙向運動過程。從大眾審美的角度來看,只要迎合了他們的審美需求,便是藝術。藝術越來越生活化,與日常生活的界限也越來越模糊。自《泉》割破藝術與非藝術的口子之后,作品不再是崇高的、遙不可及的,為了迎合大眾的口味,甚至增添了詼諧、幽默等元素,變得容易理解,容易被公眾接受。藝術被拉下神壇之后,出現了審美價值的混亂。習近平總書記在文藝座談會上提到的問題明確地揭示了當下審美泛化的問題,指出文藝工作者具有引領時代精神的作用,“文以載道”,深入挖掘人民真實生活進行創作尤為重要。有些文藝為了藝術而藝術,脫離了群眾,僅是為了取悅大眾,這是非理性的,不符合人民大眾利益的。

大眾文化促使審美泛化,大眾借助影視媒介及互聯網平臺發表自己的看法、日常生活、情感體驗。在當前大眾審美普遍化的背景下,傳統的藝術價值體系已不再是主流。相反,它是一種新的、轉瞬即逝的藝術形式,大眾審美在娛樂的社會語境下變得復雜、混亂且多變。大眾傳媒的話語權逐漸形成,美學在追尋被消解后重新定義,稀釋了經典藝術審美的權威性,脫離了純藝術的范疇,審美的概念也變得與大眾的日常生活息息相關。

有價值的審美應該滲透人的精神層面,美化人的靈魂,成為一種由真到純的內在生命狀態。現代人在審美上有時候比較淺表,沒有更深地挖掘內在的精神美,流于表面,只注重視聽觀感的享樂,甚至將美作為商業標簽,作為商業發展和提高知名度的工具。毫無疑問,這與真正的審美觀背道而馳。除了帶來暫時的快樂之外,這種審美還有什么深層含義呢?藝術家應該堅持馬克思和恩格斯的藝術思想,堅持為人民大眾創作具有精神美的文化作品。

4 結語

展望未來,雖然當下藝術泛化的問題有待解決,但是良好的社會背景是推動藝術發展的重要基石,深層的藝術審美必定會在此基礎上得以凝練成為主流,人的內心世界必將在藝術中得到反映,體現出精神美。藝術的根本目的是通過創造美、體驗美,進入感悟人生、提高生命價值的境界,在感受生命美的同時,也贈予一束鮮花與他人共享美。

藝術作品多元化已經成為當下的趨勢,多元文化時代,經典不再普遍,新生的藝術成為主流。對于中國來說,以馬克思主義文藝理論的藝術思想為指導,發展中國特色的文化藝術,創造具有中華民族文化特色的藝術,不僅可以增強文化自信,提升我國的文化軟實力,而且還能將其作為文化名片,宣揚我國的藝術形象,具有非常重要的價值。藝術大眾化已成為歷史的必然選擇,對于藝術泛化帶來的負面問題,我們應該堅持藝術的審美理想,保持文藝的價值,創作出高質量、有文化內涵的精品。

參考文獻:

[1][日]鈴木大拙,[德]佛洛姆.禪與心理分析[M].孟祥森,譯.北京:中國民間文藝出版社,1986:11.

[2][美]卡爾文·湯姆金斯.杜桑[M].李星明,馬曉琳,譯.湖南:湖南美術出版社,1991:7.

作者簡介:陳冉(1996—),女,山東聊城人,碩士在讀,研究方向:建筑與環境藝術設計。