關注文體特征,教出寓言的味道

邵龍霞

【摘要】寓言故事有簡短有趣的情節、個性鮮明的人物、發人深省的道理。教學寓言故事應該關注寓言的文體特點,教師可以帶領學生借助思維導圖厘清情節,借助個性朗讀認識人物特點,借助多元表達領悟寓意,借助生活體驗促進學生思考。只有緊扣寓言的文體特點展開教學,才能教出“寓言”的味道,有效提升學生的綜合素養。

【關鍵詞】文體特征 寓言 綜合素養

關于寓言,著名兒童文學作家嚴文井曾說過這樣一段話:“寓言是一個怪物,當它朝你走過來的時候,分明是一個故事,生動活潑,而當它轉身要離開的時候,卻突然變成了一個哲理,嚴肅認真。”選入統編版教材的寓言故事,都有簡短有趣的情節、個性鮮明的人物、發人深省的道理。那如何緊扣文體特征,教出“寓言”本來的味道呢?

一、借助思維導圖理情節

帶領學生閱讀寓言故事,首先要帶領學生讀懂故事情節,了解故事的大體脈絡。而思維導圖具有圖文并茂的優勢,可以將故事情節進行“可視化”處理。借助思維導圖,能幫助學生快速地理清故事的內容。

1.根據事情發展順序理情節。

很多寓言故事,都是按照故事的起因、經過和結果來編寫的。我們就可以引導學生根據情節圖(見圖1)來梳理情節。比如統編版小學《語文》三年級(下冊)《守株待兔》一課,故事的起因是一只兔子撞到樹樁上,死了,被宋國的農夫撿到了;故事的經過就是農夫不再耕田,而是天天守在樹樁旁邊等待兔子;故事的結果是農夫再也沒有等到兔子,一無所獲。

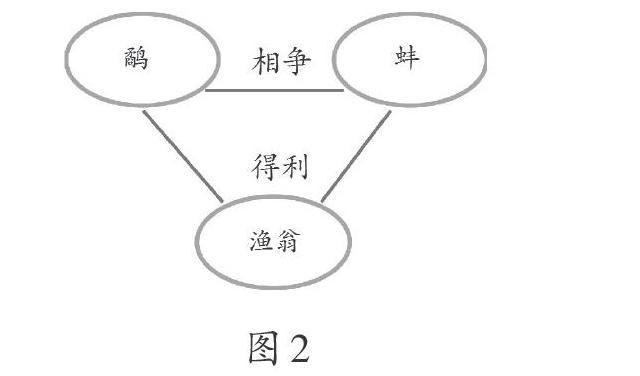

2.根據人物關系梳理情節。

統編版小學《語文》三年級(下冊)第二單元的“快樂讀書吧”,要求學生讀一讀中國古代寓言故事。筆者在帶領學生閱讀《鷸蚌相爭》之類的故事時,就引導學生畫出人物關系圖(見圖2),如此,學生也能很快掌握故事情節。

3.根據人物觀點梳理情節。

有一部分寓言是采用了對話的形式來推進故事的發展,針對這樣的寓言故事,就可以采用表格來梳理人物的對話內容,如此,故事情節也就一目了然了。比如教學二年級(上冊)的《坐井觀天》一課,我們就可以利用下面的表格來梳理人物對話。

二、借助個性朗讀識人物

寓言故事中涉及的人物形形色色,有帝王將相、普通百姓;有擬人化的飛禽走獸、風雨雷電、日常物品;甚至還有各路妖魔鬼怪……這些個性鮮明的角色究竟有著怎樣的特點呢?在進行寓言故事教學的時候,就需要引導學生采用多種形式的朗讀,來體會人物特點。

1.準確把握停頓理解讀。

讀正確,讀流利,是學好寓言故事的關鍵,尤其是文言文的寓言故事,更要能夠恰當地把握好語句停頓。在學習統編版小學《語文》五年級(下冊)的《自相矛盾》一文時,我就先讓學生借助課文注音和注釋,一邊讀課文,一邊借助注釋大致理解課文的意思,并能在句中停頓處標出記號,以達到在理解的基礎上正確讀。

2.扣住關鍵詞語想象讀。

在教學三年級(下冊)《陶罐和鐵罐》一課時,我首先讓學生圈畫出表現鐵罐和陶罐態度的詞語,比如鐵罐的“傲慢”“輕蔑”“惱怒”;陶罐的“謙虛”“爭辯”“不再理會”,在此基礎上,讓學生想象鐵罐和陶罐說話時的動作、神態,猜想它們說話時的心情,讀出自己對其特點的理解和感受。

3.抓住人物對話表演讀。

寓言故事的語言大都生動形象,引人入勝,特別適合在小學課堂中開展表演活動。在學習三年級(下冊)的《池子與河流》一文時,由于這是一篇略讀課文,我就放手讓學生自己熟悉寓言詩的內容,在此基礎上,讓學生們進行分角色朗讀課文。學生在角色扮演中,在池子與河流的對話中,能夠充分體會到河流的不怕艱辛、勇往直前,也能感受到池子的懶惰、貪圖安逸。

三、借助多元表達悟寓意

寓言,就是借助一個簡短的故事來告訴讀者一個深刻的道理。感悟故事的寓意,往往是寓言教學的重難點。在平常的語文教學中,針對寓言故事,我經常借助多種形式的表達來幫助學生領略故事的寓意。

1.在“改寫”中進一步感受寓意。

比如教學《鷸蚌相爭》這則寓言故事,選擇“以(? ?)(? ?)相爭”來做題目,讓學生將其他的角色填入括號中,改寫一則寓言故事,要求在改寫的故事中,角色要發生變化,情節也要發生變化,但揭示的道理不能改變,由此,學生對寓意的感悟就更加深刻了。

2.在“續寫”中進一步體會寓意。

比如教學《鷸蚌相爭》一文,也可以設置這樣的話題,讓學生接著寫:當鷸和蚌被漁翁捉住之后,他們之間又會說些什么呢?鷸和蚌之間說的話,恰恰就是他們接受的教訓——雙方有了矛盾,一味地相持下去,只能兩敗俱傷。

3.在“補寫”中進一步明晰寓意。

寓言故事想告訴讀者的寓意,有的會在故事中明明白白地寫出來,有的寫在開頭,有的寫在結尾,還有的是借助故事里的一個角色表達出來,但是也有不少寓言的寓意并沒有直接在文中表達出來,需要讀者自己去揣摩。面對寓意沒有被明確表達出來的寓言故事,我們就可以采用讓學生補寫結尾的方式,進一步清晰地把握寓言故事中藏著的道理。

四、借助生活體驗促思考

有人說,寓言中的道理不是真理,不是逼讀者“接受”,而是讓讀者“知道”,讀者對“道理”有選擇的權利:可以認同,也可以質疑。當然,學生對寓意的“認同”和“質疑”,得跟自身的經歷與體驗相結合,寓言教學只有跟生活、跟兒童自身相聯系,才能真正促進兒童的思考與生長。

1.讀寓言故事,聯想生活中的人和事。

寓言是生活的一面鏡子,在寓言故事中往往能看到生活中的一些人和事情。比如學了《陶罐和鐵罐》一文,讓學生去聯想生活中有沒有像陶罐和鐵罐這樣的人,再想一想:讀這則寓言之前,有沒有因為自己的某個長處而嘲笑別人?由此,學生便會反省自己的言行,并能正確判斷周圍人,應該如何看待自己的長處和短處。

2.讀寓言故事,解決生活中遇到的問題。

寓言是有魔法的,借助寓言故事說服別人,往往會收到事半功倍的效果。比如《戰國策·燕策》中的蘇代就是借用“鷸蚌相爭”的故事說服了趙惠文王不要攻打燕國。由此,寓言故事也能阻止一場戰爭,可見寓言是有魔力的。在生活中,我們也可以借助寓言故事來說服別人,解決生活中遇到的一些問題。比如有學生提到爸爸媽媽為了讓他(她)早日成才,給他(她)報各種各樣的培訓班,自己非常煩惱。那么,遇到這樣的問題,就可以把《揠苗助長》的故事講給爸爸媽媽聽,借助寓言故事來訴說心中的想法,可能收到的效果比直接抗拒更好。

總之,關注寓言的文體特點,帶領學生借助思維導圖理清情節,借助個性朗讀認識人物特點,借助多元表達領悟寓意,借助生活體驗促進學生思考,是寓言教學的應然追求。只有抓住寓言的文體特點,展開課堂教學,才能有效地激發、喚醒學生閱讀寓言的興趣與熱情,從而提升學生的綜合素養。

(作者單位:江蘇省高郵實驗小學)