探討阿司匹林與他汀類藥物聯合治療腦血栓的臨床效果

姜永寧

(丹東市中心醫院神經內科,遼寧 丹東 118000)

腦血栓是指腦組織出現局部壞死的神經系統疾病,引起該病的主要原因是患者腦動脈主干或皮質支動脈粥樣硬化,導致血管增厚、管腔狹窄閉塞等[1]。腦血栓患者臨床主要表現為口眼歪斜、偏癱、乏力等,其好發于風濕性心臟病患者、50歲以上中老年人群及高血壓病人群[2-3]。引發該病的病因較多,而病情也可急可緩,且致死率、致殘率極高,若不能及時接受有效治療,將嚴重威脅患者生命安全[4]。目前,臨床多對該病采用藥物治療以控制患者病情發展,阿司匹林與他汀類藥物是治療該病的常用藥物。基于此,本研究選取2017年1月至2019年1月本院收治的92例腦血栓患者作為研究對象,旨在探究阿司匹林與他汀類藥物聯合治療腦血栓的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2017年1月至2019年1月本院收治的92例腦血栓患者作為研究對象,隨機分為單一組和聯合組,每組46例。單一組男24例,女22例;年齡40~70歲,平均年齡(59.48±1.41)歲;病程2~14年,平均病程(7.66±1.37)年。聯合組男23 例,女23 例;年齡41~72 歲,平均年齡(59.63±1.57)歲;病程3~14 年,平均病程(7.32±1.06)年。兩組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究經本院倫理委員會審核批準。患者知情同意并簽署知情同意書。

納入標準:經檢查均被確診為腦血栓者;臨床資料完整者;均無其他疾病者;對本研究藥物不過敏者。排除標準:不能配合治療者;有惡性腫瘤疾病者;拒絕參與本研究者;有精神障礙者。

1.2 方法 兩組入院后均臥床休養,而后對患者進行包括吸氧和控制鹽量攝入等常規治療,于500 mL氯化鈉中加入2 g胞二磷膽堿,采用靜脈滴注方式用藥,每天1 次,另外,采用腦細胞活化劑以保持患者體內酸堿平衡及水電解質平衡。單一組在常規治療基礎上單獨服用阿司匹林(大同市利群藥業有限責任公司,國藥準字H14022744,規格:50 mg)治療,每天2 次,每次75~100 mg,根據患者病情變化對藥物進行增減;聯合組在單一組基礎上聯合他汀類藥物治療,給予阿托伐他汀口服治療,每天1 次,每次10 mg。均給予2 組患者為期6個月的治療。

1.3 觀察指標 比較兩組治療前后頸動脈中層厚度、斑塊面積及治療后的血脂指標。血脂指標包括甘油三酯(tri‐glyceride,TG)、總膽固醇(serum total cholesterol,TC)、高密度脂蛋白(high density liptein cholesterol,HDLC)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL-C)。TG正常值:0.22~1.21 mmol/L(20~110 mg/dL);TC 成人正常值:2.86~5.98 mmol/L(110~230 mg/dL);HDL-C 正常值:0.9 ~2.19 mmol/L(35 ~85 mg/dL);LDL-C 正 常 值 :<3.12 mmol/L(120 mg/dL)。

1.4 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“”表示,比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

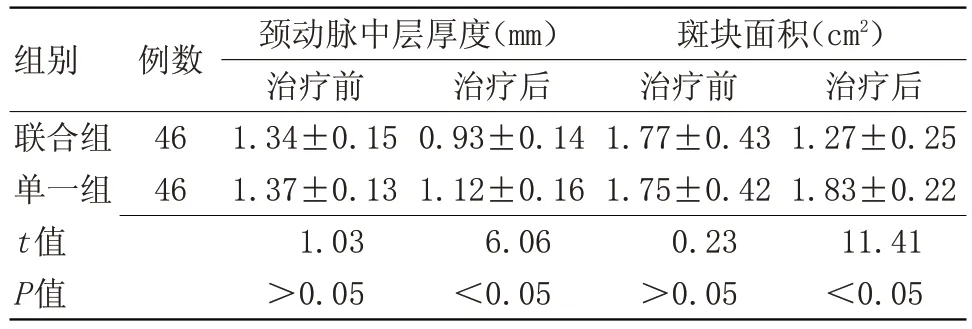

2.1 兩組治療前后頸動脈中層厚度和斑塊面積比較 治療前,兩組頸動脈中層厚度、斑塊面積比較差異無統計學意義;治療后,聯合組頸動脈中層厚度、斑塊面積均小于單一組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組治療前后頸動脈中層厚度和斑塊面積比較()

表1 兩組治療前后頸動脈中層厚度和斑塊面積比較()

組別聯合組單一組t值P值例數46 46頸動脈中層厚度(mm)治療前1.34±0.15 1.37±0.13 1.03>0.05治療后0.93±0.14 1.12±0.16 6.06<0.05斑塊面積(cm2)治療前1.77±0.43 1.75±0.42 0.23>0.05治療后1.27±0.25 1.83±0.22 11.41<0.05

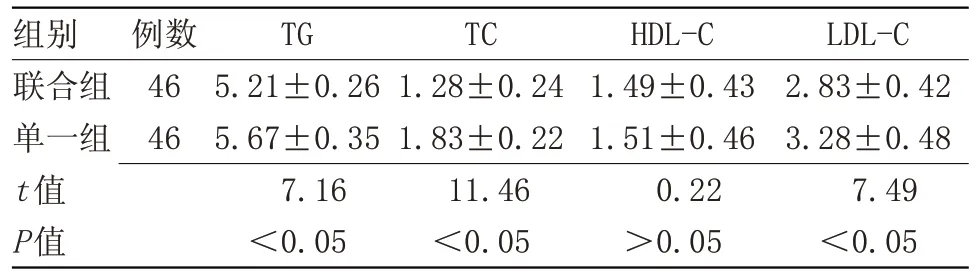

2.2 兩組治療后血脂指標比較 聯合組TG、TC、LDL-C水平均低于單一組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組HDL-C水平比較差異無統計學意義,見表2。

表2 兩組治療后血脂指標比較(,mmol/L)

表2 兩組治療后血脂指標比較(,mmol/L)

注:TG,甘油三酯;TC,總膽固醇;HDL-C,高密度脂蛋白;LDL-C,低密度脂蛋白

LDL-C 2.83±0.42 3.28±0.48 7.49<0.05組別聯合組單一組t值P值例數46 46 TG 5.21±0.26 5.67±0.35 7.16<0.05 TC 1.28±0.24 1.83±0.22 11.46<0.05 HDL-C 1.49±0.43 1.51±0.46 0.22>0.05

3 討論

腦血栓屬于腦血管疾病,動脈粥樣硬化、斑塊、血栓栓塞性血小板減少性紫癜等均為該病致病因素。此外,該病具有病程長且易復發的特點,因此,一旦患病,患者需終身服藥以緩解病情并預防疾病復發。但在發病初期,臨床癥狀并不明顯,患者不夠重視,從而得不到及時治療[5-6]。待癥狀明顯時,患者動脈粥樣已硬化、斑塊面積已擴大、頸動脈中層厚度也已加厚,嚴重威脅患者的生命安全。因此,采取有效的治療方法為腦血栓患者調脂、改善動脈硬化程度和避免斑塊增大對提高臨床治療效果尤為必要[7]。

目前,臨床主要采用急性期藥物治療腦血栓疾病,阿司匹林與他汀類藥物均屬于臨床上治療腦血栓疾病的常用急性期藥物。阿司匹林為水楊酸的衍生物,已有近百年的臨床應用史,對緩解輕度或中度疼痛,如神經痛和肌肉酸痛等效果良好,近年來,臨床發現阿司匹林能抑制血栓素A(2TXA2)生成,對血小板聚集具有抑制作用,能防止血栓形成,此外,其能有效抑制患者肺部感染、上消化道出血、壓瘡等并癥的發生,因此,其常被臨床用于預防心肌梗死、短暫腦缺血發作或其他術后血栓的形成[8]。但臨床也發現,多數患者服用該藥物后會產生水楊酸反應,如耳鳴、眩暈、視聽力減退等癥狀,用藥量過大時,可出現驚厥、精神錯亂、甚至昏迷等癥狀,因此,治療人群具有一定局限性[9]。他汀類藥物屬于還原酶抑制劑,對調節機體血脂具有積極作用,能增強對擴血管物質的反應性,從而抑制血管平滑肌的遷移和增殖,對血管內皮的炎癥反應起有效的抑制作用從而改善血管內皮功能,繼而有助于緩解動脈粥樣斑塊硬化,達到抗血栓和抗炎等效果[10]。阿托伐他汀屬于他汀類藥物,是HMG-CoA 還原酶的選擇性、競爭性抵制劑,除能發揮上述功效外,還可將羥甲基戊二酸單酰輔酶A 轉化成甲羥戊酸,即包括膽固醇在內的固醇前體,在血管重建術中使用可避免導致患者因充血性心力衰竭的住院風險。阿托伐他汀的藥性強,口服可被迅速吸收,1~2 h內可使患者血漿濃度達到峰值,通常可在2 周內可見療效,在治療28 d 內可達到最佳療效,長期治療可維持療效。此外,該藥物還可用于各種高膽固醇血癥的患者人群,無論是否伴發高甘油三酯血癥,男性女性及老年人均有效,是降低甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇的首選藥物,可彌補阿司匹林對治療人群的局限性,對于治療高膽固醇血癥和動脈粥樣硬化等腦血栓癥狀效果良好。阿司匹林聯合他汀類藥物治療可發揮協同作用,可在阻止血栓形成及預防腦血栓疾病復發的同時發揮改善患者神經功能缺損狀況、動脈斑塊面積和厚度、TG、TC、HDL-C 的效果,促進患者身體康復。

綜上所述,與單獨使用阿司匹林比較,阿司匹林聯合他汀類藥物治療腦血栓患者效果顯著,能明顯改善頸動脈中層厚度、斑塊面積及血脂水平,從而增強治療效果,值得臨床推廣應用。