無創(chuàng)產前篩查對胎兒染色體非整倍體檢出的臨床價值

周慕平,劉娜,文君,黃艷,鄧禮元

(邵陽市婦幼保健院檢驗科,湖南 邵陽 422000)

染色體非整倍體疾病是染色體數目異常(增多或減少)而引發(fā)的非單倍體整數倍疾病[1],目前,尚無特異性治療方案,因此,需在孕早期產檢進行診斷方能降低缺陷胎兒出生率,同時,減輕患病家庭的經濟負擔,提升生育質量[2]。近年來,無創(chuàng)產前篩查(NIPT)作為新型胎兒染色體疾病檢測技術應用于產前檢測領域,相較于傳統(tǒng)的臍血穿刺、羊水穿刺、胎兒組織活檢、絨毛活檢等檢查手段更具權威性,且安全性高,通過高通量測序技術檢測產前孕婦外周血中胎兒游離DNA(cell free fetal DNA,cffDNA),使產前篩查、診斷體系更加完整,進一步優(yōu)化產前檢測技術,提升產前檢測整體質量[3]。NIPT 適用于21 三體綜合征、18三體綜合征、13 三體綜合征等目標疾病。有文獻表明[4],無創(chuàng)產前DNA 檢測技術靈敏度、特異性高,假陽性率低,在全球廣泛使用。2012 年,美國母胎醫(yī)學會(SMFM)和美國婦產科醫(yī)師學會(ACOG)更是針對NIPT 發(fā)表了一致委員會指導意見,將NIPT 全面推廣至高危染色體非整倍體人群初篩檢測中[5]。本研究選取 2017 年 6 月至 2019 年 6 月某院產科收治的產前檢查孕婦102 例作為研究對象,探究無創(chuàng)產前篩查檢測胎兒染色體非整倍體異常的臨床價值,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2017年6月至2019年6月某院產科收治的產前檢查孕婦102 例作為研究對象。孕婦年齡21~37歲,平均年齡(29.64±2.07)歲;體質量53~72 kg,平均體質量(64.51±4.28)kg;孕周 11~28 周,平均孕周(22.19±2.88)周;孕次1~3次,平均孕次(2.03±0.07)次;高齡6例。唐氏篩查:高風險73 例,中等風險29 例,胎兒異常8 例。本研究經本院倫理委員會審核批準。患者知情同意并簽署知情同意書。

排除標準:①夫婦一方染色體異常,具有染色體異常分娩史,具體為:夫婦一方存在染色體異常的待產孕婦,具備染色體異常分娩史,均有介入性產前明確診斷指征,應盡快執(zhí)行介入性產前診斷;②待產1年內,孕婦接受過細胞治療、免疫治療、移植手術、異體輸血等,會直接干擾高通量測序產前篩查與診斷結果,降低篩查、診斷的準確度,具體為:若產婦在待產1年內,接受細胞治療、移植手術、細胞治療等非原有細胞和組織中帶有異常21-三體、18-三體、13-三體,則細胞在進行新陳代謝后,基因組DNA 會混合進孕婦外周血漿,使檢測呈假陽性,導致檢測出現(xiàn)錯誤結果;③影像學檢查胎兒懷疑患有其他染色體異常或微缺失微重復綜合征,具體為:上述疾病無法應用NIPT 進行檢測,若胎兒影像學檢測懷疑患有其他染色體異常或微缺失微重復綜合征,應盡快執(zhí)行介入性產前診斷;④各種高風險基因病人群,具體為:基因病無法應用NIPT進行檢測,若家族有高風險基因病遺傳史,應盡快執(zhí)行介入性產前診斷[6]。

1.2 方法 首先,樣本采集5 mL外周靜脈血,置于乙二胺四乙酸抗凝管中,明確標注取血日期及血漿編號。4 ℃環(huán)境下1 600 r/min離心10 min分離血漿。對初步分離出的血漿再次使用離心機,同樣以1 600 r/min轉速行離心操作10 min,除去白細胞和殘留碎片,取微量離心管,將離心后血漿倒入其中,于-80 ℃環(huán)境中貯存。選取新鮮無污染且質量良好樣本送去檢測[7]。其次,在BD管中加入Bindding buffer 2 mL、血漿樣本1 mL、磁珠20 μL、Proteinase K溶液50 μL,將該BD管垂直放置于12 r/min轉速混合儀中,正常室溫條件下使液體混合。用移液器取出混合液中磁珠,放入分離磁珠專用臺上試管內去除上層清液。離心管中加入Wash buffer Ⅰ500 μL,放置至徹底沉淀,去除上層清液。再將Wash buffer Ⅱ500 μL緩慢加入離心管中,重復上述操作。再將Wash buffer Ⅱ550 μL緩慢加入離心管中,重復上述操作。離心管中加入Elution buffer 100 μL,液體混勻后置于50 ℃恒溫水浴鍋中,每2分鐘混合1次,取混合液在磁珠分離臺處放置,去除上層清液。利用核酸定量計生成DNA 文庫,測定核酸片段數量,計算染色體覆蓋深度值,按照此步驟依次進行可直接推算出風險指數。最后,檢測孕婦分娩風險高的須通過羊水穿刺、臍血穿刺等手段進一步分析染色體核型,以診斷胎兒染色體非整倍體情況[8]。

1.3 觀察指標 觀察納入孕婦性染色體非整倍異常情況,并對篩查高風險孕婦行羊水穿刺、臍血穿刺等手段分析染色體核型,評價無創(chuàng)產前篩查與染色體核型分析結果是否一致。同時,對無創(chuàng)產前低風險篩查孕婦進行定期隨訪。

1.4 統(tǒng)計學方法 將所有數據輸入Excel表中進行描述性分析。

2 結果

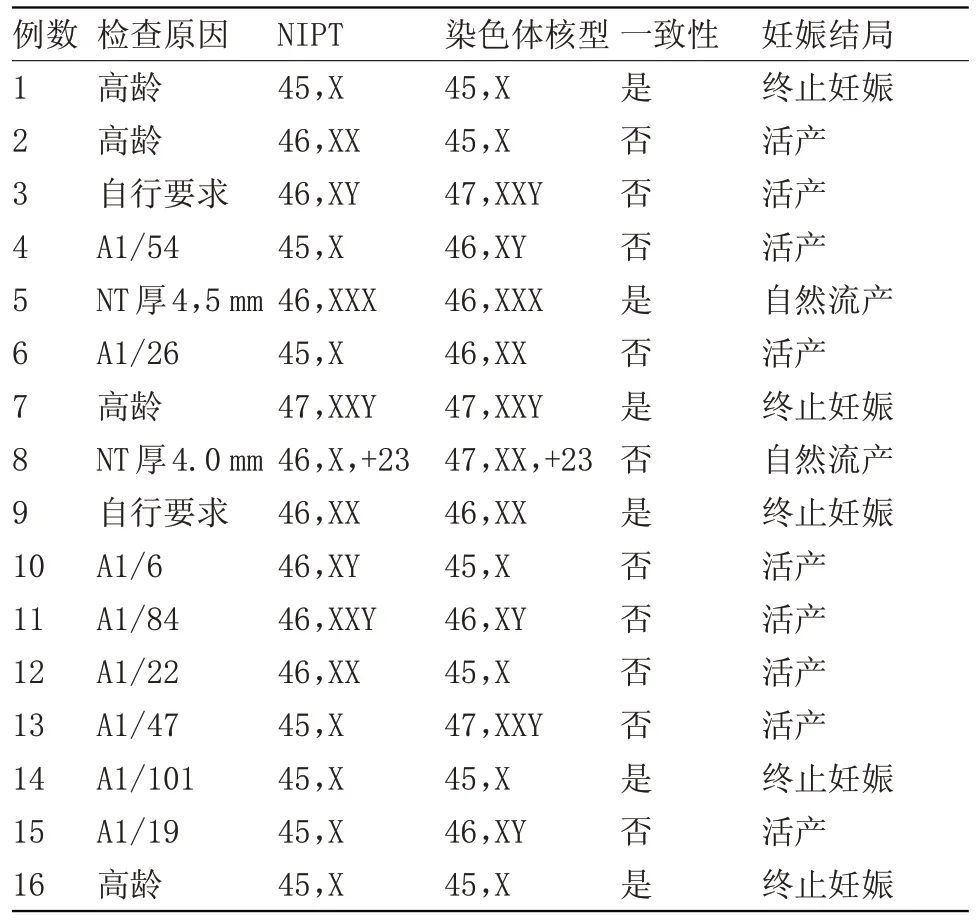

2.1 性染色體非整倍異常檢測情況 收取外周血標本102份,NIPT檢測顯示性染色體非整倍異常16例。經咨詢發(fā)現(xiàn),16 例孕婦均自愿接受檢測,其中NIPT 與染色體核型分析結果一致 6 例,包括(45,X)3 例;(46,XXX)1 例;(46,XX)1 例;(47,XXY)1例,見表1。

表1 性染色體非整倍異常檢測情況

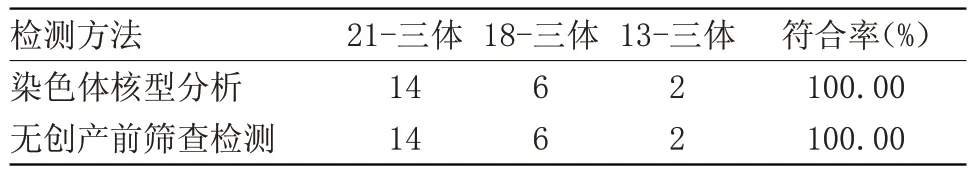

2.2 無創(chuàng)產前篩查符合率分析 收取外周血標本102 份,檢測顯示高風險8 例,檢出陽性率7.84%。經染色體核型分析和無創(chuàng)產前篩查,發(fā)現(xiàn)兩種檢測結果完全相同,符合率高達100.00%,見表2。

表2 染色體核型分析和無創(chuàng)產前篩查檢測結果

3 討論

染色體非整倍體包括21-三體異常、18-三體異常、13-三體異常等,是遺傳缺陷的一種表現(xiàn)形式。據研究[9],染色體非整倍體疾病發(fā)生率與孕婦年齡呈正相關。基于此,孕婦產齡越高所面臨的風險越高,胎兒患病率也就越高,臨床建議高齡孕婦產前行染色體非整倍體檢查診斷。傳統(tǒng)診斷技術的創(chuàng)傷性較高,孕婦行檢查易發(fā)生宮內感染、流產等現(xiàn)象,危及胎兒健康。為有效降低產前檢測風險,需使用新型產前篩查手段。

20 世紀末,相關學者發(fā)現(xiàn),孕婦外周血內存在胎兒DNA游離片段,胎兒有150 bp 源于胎盤滋養(yǎng)細胞形成的DNA 片段,并在母體妊娠5 周后可檢測顯示[10]。不少學者開始按照這一探索思路進行深入研究,并將這一技術應用到胎兒染色體非整倍體疾病篩查中。無創(chuàng)產前DNA 檢測作為新型產前診斷技術之一,具有安全、無創(chuàng)、快速等優(yōu)勢,后應用高通量測序技術檢測采集母體外周血中游離DNA 數目,判斷胎兒染色體數據異常情況[11]。本研究結果顯示,102份標本中,NIPT 檢測顯示性染色體非整倍異常16 例。經咨詢發(fā)現(xiàn),16 例孕婦均自愿接受檢測,其中NIPT 與染色體核型分析結果一致6 例。檢測顯示高風險8 例,檢出陽性率7.84%。染色體核型分析結果等同于無創(chuàng)產前篩查檢測結果。

綜上所述,孕早期孕婦可通過無創(chuàng)產前篩查及早發(fā)現(xiàn)胎兒異常染色體非整倍體疾病存在,并在無發(fā)生影響的情況下“止損”處理,降低缺陷兒降生率[12]。結合孕婦實際情況選擇合適臨床檢測方式盡早行產前篩查,針對胎兒染色體非整倍體疾病產前篩查應用無創(chuàng)產前DNA 檢測具有重要臨床價值,由于該檢測技術敏感性較高,因此,具有較高的準確性,且為無創(chuàng)操作,對孕婦及胎兒的傷害較小,是提高生育質量的重要技術。