手術(shù)室切口感染的危險因素及其預(yù)防護理效果研究

周培萱

(福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院手術(shù)室,福建 泉州 362000)

手術(shù)室是進行手術(shù)和搶救危重患者的重要技術(shù)科室之一,而手術(shù)室切口感染是手術(shù)室較為常見的并發(fā)癥之一,主要由于病原微生物直接或間接侵入體內(nèi)所致,不僅延長了切口愈合時間;同時,如未采取有效的措施進行及時處理,也會增加切口裂開、全身并發(fā)感染的發(fā)生風險,延長患者住院時間,增加患者經(jīng)濟負擔,嚴重時會危及患者的生命安全[1-2]。手術(shù)室切口感染受諸多因素影響,包括自身因素、手術(shù)操作及術(shù)中出血量等因素,但不同研究結(jié)果存在明顯差異[3-4]。針對手術(shù)切口感染的危險因素制定相應(yīng)護理干預(yù)能有效降低手術(shù)室切口感染率,促進術(shù)后康復(fù)。基于此,本研究選取2019年1—12月在本院手術(shù)室進行手術(shù)的1200例患者作為研究對象,旨在探究手術(shù)室切口感染的危險因素及其預(yù)防護理效果,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2019年1—12月在本院手術(shù)室進行手術(shù)的1 200例患者作為研究對象,其中1—6月進行手術(shù)的患者作為對照組,7—12月進行手術(shù)的患者作為觀察組,每組600例。對照組男312例,女288例;年齡25~70歲,平均(44.8±14.5)歲;手術(shù)類型:普外科225例,骨科175例,婦產(chǎn)科112例,泌尿外科88例。觀察組男320例,女280例;年齡25~70歲,平均(45.2±14.0)歲;手術(shù)類型:普外科222例,骨科176例,婦產(chǎn)科112例,泌尿外科90例。兩組臨床資料比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義,具有可比性。本研究經(jīng)本院倫理委員會審核批準。患者知情同意并簽署知情同意書。

納入標準:年齡≥18歲者;擇期手術(shù)者;意識清楚,能表達自己的觀點者。排除標準:存在溝通障礙者;存在嚴重并發(fā)癥者;不能配合研究者。

1.2 方法

1.2.1 數(shù)據(jù)收集 對照組采用自制的統(tǒng)計調(diào)查表進行影響因素數(shù)據(jù)收集,包括年齡(<60歲、≥60歲)、性別、體重指數(shù)[BMI,<24 kg/m2、≥24 kg/m2]、手術(shù)性質(zhì)(急診手術(shù)、擇期手術(shù))、有無參觀人員(有、無)、手術(shù)類型(普外科、骨科、婦產(chǎn)科、泌尿外科)、切口類型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類)、是否有用引流管(是、否)、是否預(yù)防應(yīng)用抗生素(是、否)、手術(shù)時間(≥3 h、<3 h)、術(shù)中出血量、切口長度、備皮至手術(shù)時間、是否為接臺手術(shù)(是、否)等,根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的預(yù)防護理干預(yù)措施,觀察組按照制定的預(yù)防護理措施進行手術(shù)室護理。

1.2.2 護理方法 ①術(shù)前準備:術(shù)前綜合評估患者身體健康狀況,積極控制影響切口感染的危險因素,督促患者做好術(shù)前沐浴及皮膚消毒等衛(wèi)生工作,盡量縮短術(shù)前備皮時間,盡可能減輕皮膚受損。②術(shù)中無菌操作:術(shù)中涉及的器械、物品均嚴格消毒滅菌,確保無菌狀態(tài),連臺手術(shù)應(yīng)保證首臺手術(shù)與第二臺手術(shù)之間需層流凈化30 min;同時,擦拭手術(shù)室內(nèi)的物體表面和地面,合理安排手術(shù),≥3 h的手術(shù)需靠前安排。③術(shù)中控制人員流動:術(shù)前做好充足準備,盡量備好、備全術(shù)中所需器材及物品,減少手術(shù)儀器、物品放置的移動,減少進入手術(shù)室的頻率,嚴格控制手術(shù)室內(nèi)人員數(shù)量,并禁止隨意走動,嚴禁手術(shù)室以外的人員進入手術(shù)室。④提高護士與手術(shù)醫(yī)生配合度:加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高專業(yè)素質(zhì),熟悉各類器材的使用方法及保養(yǎng)方法,事先了解每位患者的手術(shù)過程,術(shù)中積極配合手術(shù)醫(yī)生,熟練傳遞手術(shù)刀、剪、針、鉤等銳利器械,妥善保管術(shù)中切除組織,術(shù)后交給手術(shù)醫(yī)生,提高工作效率,縮短手術(shù)時間,術(shù)中盡可能減少皮膚組織受損。⑤健康教育:超重或肥胖患者應(yīng)注意科學(xué)飲食,加強鍛煉,使其體質(zhì)量控制在合理水平,存在焦慮、抑郁等不良心理情緒的患者應(yīng)及時給予心理疏導(dǎo),提高治療依從性。

1.3 切口感染判定標準 參照《醫(yī)院感染診斷標準(試行)》的感染診斷條件評判,當術(shù)后切口出現(xiàn)組織紅腫、疼痛,或有膿腫性滲出物,血象檢測白細胞計數(shù)明顯升高,深部切口穿刺可抽出膿液,視為切口感染。

1.4 觀察指標 ①根據(jù)切口感染情況將對照組分為感染組與未感染組,比較兩組年齡、性別、體重指數(shù)、手術(shù)性質(zhì)、有無參觀人員、手術(shù)類型、切口類型、是否有用引流管、是否預(yù)防應(yīng)用抗生素、是否為接臺手術(shù)的構(gòu)成比情況,比較兩組手術(shù)時間、術(shù)中出血量、切口長度、備皮至手術(shù)的時間。②比較觀察組和對照組手術(shù)切口感染發(fā)生率。

1.5 統(tǒng)計學(xué)方法 采用SPSS 20.0統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)分析,計數(shù)資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,單因素及多因素Logistic回歸分析手術(shù)切口感染的危險因素,以P<0.05表示差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 觀察組和對照組手術(shù)切口感染發(fā)生率比較 600例患者中,發(fā)生手術(shù)切口感染69例,感染率為11.5%;觀察組發(fā)生手術(shù)切口感染12例,感染率為2%,兩組手術(shù)切口感染率比較差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=43.015,P<0.05)。

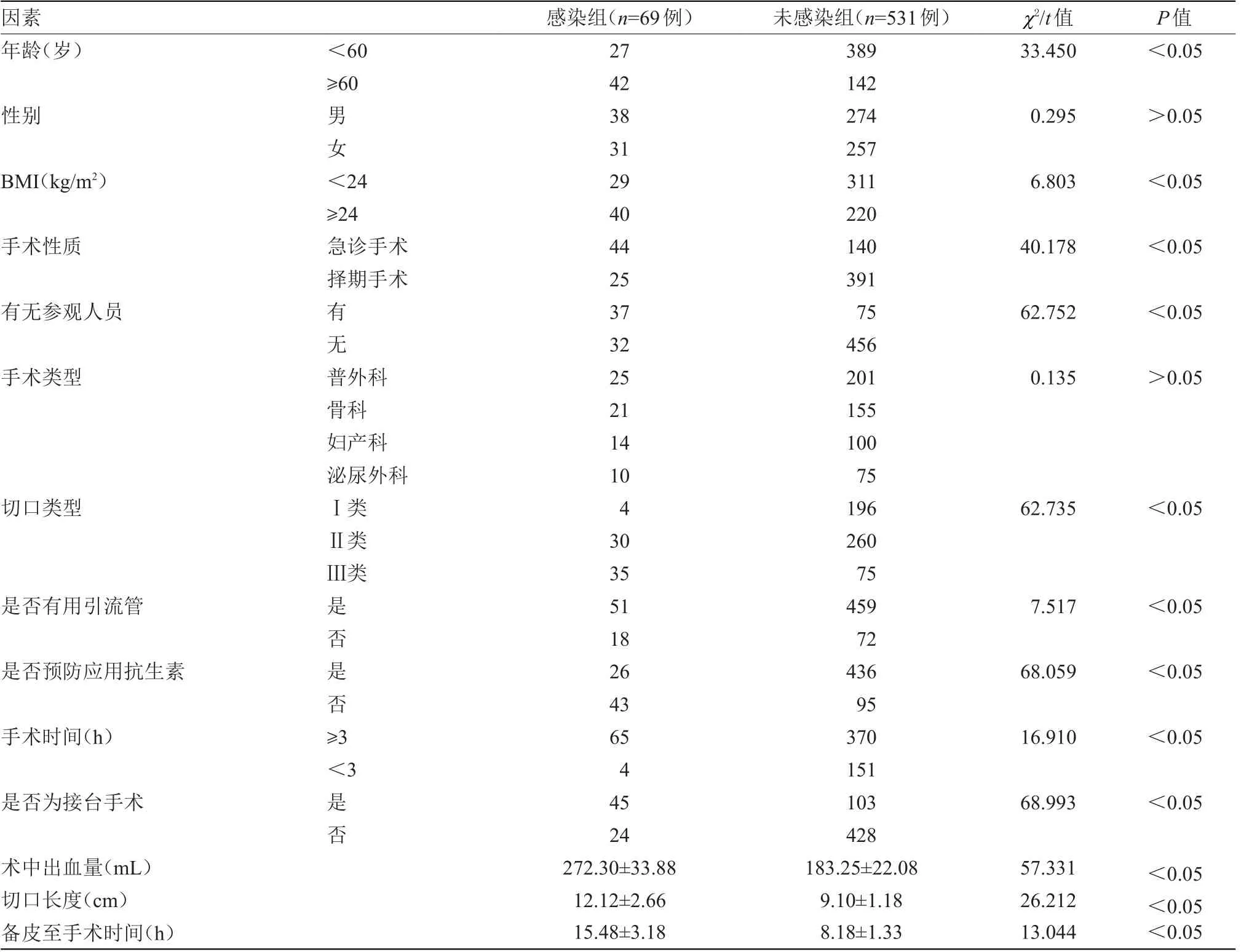

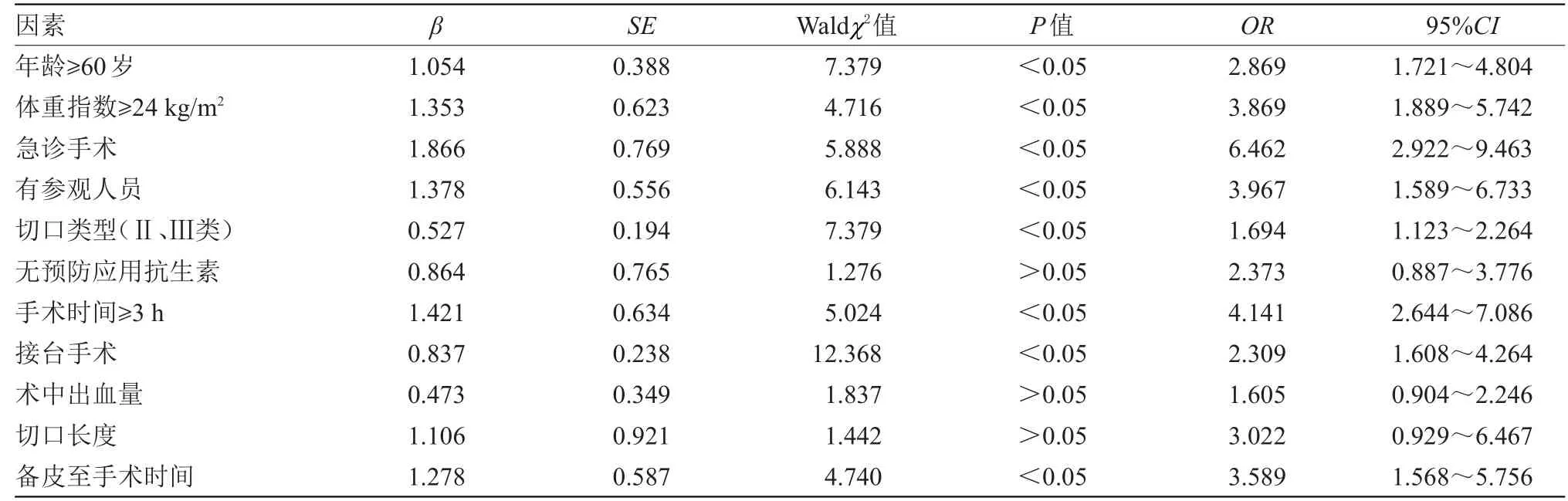

2.2 手術(shù)切口感染情況及其影響因素分析 單因素分析顯示,手術(shù)切口感染與年齡、體重指數(shù)、手術(shù)性質(zhì)、有無參觀人員、切口類型、是否有用引流管、是否預(yù)防應(yīng)用抗生素、手術(shù)時間、是否為接臺手術(shù)、術(shù)中出血量、切口長度、備皮至手術(shù)時間有關(guān)(P<0.05)。多因素分析結(jié)果顯示,年齡(≥60歲)、體重指數(shù)(≥24 kg/m2)、手術(shù)性質(zhì)(急診手術(shù))、有參觀人員、切口類型(Ⅱ、Ⅲ類)、手術(shù)時間(≥3 h)、接臺手術(shù)、備皮至手術(shù)時間長是手術(shù)切口感染的危險因素(P<0.05),見表1~2。

表1 手術(shù)切口感染影響因素的單因素分析

3 討論

手術(shù)室切口感染是外科手術(shù)后常見的并發(fā)癥之一,也是有創(chuàng)手術(shù)面臨的棘手問題,如何預(yù)防手術(shù)切口感染發(fā)生是廣大醫(yī)務(wù)工作者研究的重要課題。手術(shù)切口感染主要發(fā)生在術(shù)中及術(shù)后切口未愈合期,術(shù)中影響因素主要包括切口類型、手術(shù)實踐、切口長度、術(shù)中出血量,術(shù)后因素主要包括環(huán)境因素、切口愈合時間及護理方法等因素;同時,手術(shù)切口感染還與自身免疫力有關(guān),高齡患者自身免疫力較差,也易發(fā)生切口感染。目前,國內(nèi)外學(xué)者對切口感染影響因素的相關(guān)研究較多,但研究結(jié)果尚存爭議[5-6],因此,有必要對手術(shù)室切口感染的相關(guān)因素進行進一步探索。

本研究結(jié)果顯示,年齡(≥60歲)、體重指數(shù)(≥24 kg/m2)、手術(shù)性質(zhì)(急診手術(shù))、有參觀人員、備皮至手術(shù)的時間長、手術(shù)時間(≥3 h)、切口類型(Ⅱ、Ⅲ類)、接臺手術(shù)是導(dǎo)致手術(shù)切口感染的危險因素(P<0.05)。老年患者抵抗力低于中青年患者,組織修復(fù)、愈合能力更差,手術(shù)切口長時間暴露在外,導(dǎo)致抗感染能力下降,而細菌感染風險顯著增加,進而提高手術(shù)切口感染發(fā)生率,因此,對于老年患者術(shù)前備皮應(yīng)充分清潔手術(shù)區(qū)皮膚,剃凈切口周圍毛發(fā),適當給予周圍靜脈營養(yǎng),以提高患者免疫力[7]。超重或肥胖患者切口感染發(fā)生率明顯增加,與譚莉[8]研究結(jié)果一致,這是由于脂肪組織會影響手術(shù)部位的暴露,為使肥胖患者獲得良好手術(shù)視野,術(shù)中需來回移動拉鉤,導(dǎo)致組織損傷增大;同時,高BMI患者脂肪組織的血容量與血流量較低,使腹部切口的愈合速率變慢,因此,對于超重或肥胖患者,若為擇期手術(shù)應(yīng)考慮適當鍛煉,調(diào)整飲食結(jié)構(gòu),待BMI下降后再進行手術(shù),且肥胖患者入院后可每天清潔手術(shù)區(qū)皮膚,需備皮手術(shù)可在術(shù)前2 h內(nèi)進行,避免損傷手術(shù)區(qū)的皮膚。急診手術(shù)患者手術(shù)切口感染發(fā)生率高于擇期手術(shù),這是由于急診手術(shù)患者術(shù)前準備不夠充分,未能全面評估患者病情及病史,進而無法對影響術(shù)后切口感染的危險因素進行針對性干預(yù),且急診手術(shù)對手術(shù)區(qū)域皮膚的清潔工作也較為倉促,從而導(dǎo)致手術(shù)切口感染率增加。手術(shù)室內(nèi)有參觀人員存在會增加手術(shù)切口感染的發(fā)生率,這是由于手術(shù)室內(nèi)人員流動較大會增加空氣中細菌的種類和數(shù)量,且人員流動會導(dǎo)致微粒、纖維、粉塵增加,致使手術(shù)室潔凈度下降,從而使切口感染率升高[9],因此,做好術(shù)前準備,避免因物料準備不充分導(dǎo)致手術(shù)過程人員流動。備皮至手術(shù)的時間長會導(dǎo)致細菌在手術(shù)區(qū)域皮膚大量繁殖,且剔除毛發(fā)會對手術(shù)區(qū)域皮膚造成一定程度損傷,增加術(shù)后切口感染率,因此,應(yīng)盡量縮短備皮時間,備皮時動作應(yīng)輕柔,保持皮膚的完整性[10]。手術(shù)時間越長則術(shù)后切口感染發(fā)生率越高,分析原因為,手術(shù)時間越長,手術(shù)對機體組織的損傷程度越嚴重,導(dǎo)致機體抵抗力顯著下降;同時,也使手術(shù)創(chuàng)面長時間暴露,導(dǎo)致細菌擴散、增多,進而增加感染風險,因此,手術(shù)過程中應(yīng)盡量減少皮膚組織暴露,密切配合主刀醫(yī)生,加強醫(yī)護人員配合默契度,提高手術(shù)室護理工作效率,繼而縮短手術(shù)時間,降低手術(shù)切口感染發(fā)生率。接臺手術(shù)切口感染發(fā)生率高于非接臺手術(shù),這是由于連臺手術(shù)間隙接送患者及物料撤換會使手術(shù)室內(nèi)的粉塵和空氣中細菌濃度增加,進而更易發(fā)生手術(shù)切口感染[11]。本研究結(jié)果顯示,觀察組發(fā)生手術(shù)切口感染12例,感染率為2%,明顯低于對照組的11.5%(P<0.05),表明針對手術(shù)切口相關(guān)危險因素采取相應(yīng)的護理干預(yù)有助于降低手術(shù)切口感染發(fā)生率。

表2 手術(shù)切口感染影響因素的多因素分析

綜上所述,手術(shù)室切口感染的危險因素較為復(fù)雜,包括高齡、高BMI、急診手術(shù)、Ⅱ~Ⅲ類切口、備皮至手術(shù)時間長、手術(shù)時間長、術(shù)中有參觀人員、接臺手術(shù),應(yīng)針對上述危險因素制定針對性的預(yù)防護理,可有效降低手術(shù)切口感染發(fā)生率。

- 當代醫(yī)學(xué)的其它文章

- 情景模擬教學(xué)法用于護理本科實驗教學(xué)的價值分析

- 護理人員院內(nèi)繼續(xù)教育培訓(xùn)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)態(tài)度及其影響因素的調(diào)查分析

- 探討神經(jīng)內(nèi)科重癥監(jiān)護室護士的職業(yè)倦怠感及壓力源的產(chǎn)生原因及應(yīng)對措施

- 護理標識對急診重癥監(jiān)護室護理質(zhì)量的作用分析

- 左旋多巴結(jié)合普拉克索對老年帕金森患者UPDRS評分及氧化應(yīng)激的影響

- 經(jīng)括約肌間瘺管結(jié)扎術(shù)治療低位單純性肛瘺對患者術(shù)后疼痛程度及肛門功能的影響