物理學專業導論課程思政的淺探

李斌,楊果仁

(成都師范學院 物理與工程技術學院,成都 611130)

全國高校思想政治工作會議精神指出:“要把思想政治工作貫穿教育教學全過程,推動‘思政課程’向‘課程思政’轉變,挖掘梳理各門課程的德育元素,完善思想政治教育的課程體系建設,充分發揮各門課程的育人功能,實現全程育人、全方位育人和全員育人的大思政格局”[1]。這給當前高等院校學科專業課程教學提出了新的要求,同時也指明了課程教學改革的方向。物理學專業導論課程是物理學專業本科學生的一門學科入門級基礎課程,對學生后續深入學習物理學各分支學科起著非常重要的作用。如何使物理學專業導論課程與思政教育同向同行,如何在傳授物理專業知識過程中有機融入核心價值觀,是亟待深入研究的課題。本文首先從課程思政的含義和物理學專業導論課程的內容特點出發分析了物理學專業導論課程思政的必要性,然后對物理學專業導論課程思政的途徑與形式進行探討,最后對課程思政的實施效果進行了總結。

一、物理學專業導論課程思政的必要性

“課程思政”不是一門獨立開設的課程,也不是若干門課程的一種組合,而是一種教育理念,就是把思想政治教育元素和思想政治教育功能融入課堂教學各環節,即把理想信念、職業道德、工匠精神、奉獻社會等思想政治教育核心元素納入到專業課程體系中去,巧妙地進行價值引領與知識傳授的融通,實現立德樹人潤物無聲,是一種“接地氣”的思想政治教育形式。物理學是研究物質結構、性質、基本運動規律以及相互作用規律的科學。最早起始于古巴比倫和古希臘人們對自然現象的觀察,隨著牛頓力學的建立,物理學真正成為科學,到19世紀末,熱學、統計力學、光學以及電磁學等分支學科相繼建立,經典物理學大廈建成了。20世紀初量子力學與相對論的建立使物理學發展為近代物理學[2]2。在構建物理學的歷史長河中,探索未知的物質結構和運動基本規律的每一次重大突破,都帶來了物理學新領域、新方向的發展,并導致新的分支學科、交叉學科和新技術學科的產生,物理學是科學技術進步的源泉,極大地推動著人類文明的進步[2]3。大學本科之前,學生對物理知識的認識與物理學的整個學科大廈相比,更多是碎片化、零散化的,大學期間開設的力學、熱學、電磁學等課程是對物理學各分支的深入學習,物理學專業導論課程主要概述了機械運動、熱運動、電磁運動、光現象、微觀結構與微觀粒子的運動、相對論、宇宙與天體等領域的知識邏輯體系、發展簡史及應用實例。通過該課程的學習,能幫助學生建構起物理各學科分支間的相互關系,從整體上去認識和架構物理學科大廈。同時該課程里面蘊含著非常豐富的思政元素,在建構物理學邏輯體系大廈的過程中,一方面同學們能深刻體會到物理學基本概念、基本定理、基本規律的建立都是無數科學家不懈努力、不斷探索的結果,期間科學家們可能會承受無數次失敗和打擊、誤解和阻撓,甚至獻出自己的生命,從而樹立勇于探索、不畏艱難、積極向上、獻身科學的科學精神及辯證唯物主義認識觀、世界觀;另一方面同學們在感受科學家們獲得成功的喜悅,以及物理學為人類生產生活、科學技術帶來的巨大便利和促進作用時,樹立起科學報國的遠大志向,同時也激發起強烈的學習物理學的興趣。所以,物理學專業導論課程中滲透思政教育不僅是可行的,也是非常重要和必要的。

二、物理學專業導論課程思政的途徑與形式

課程思政不應理解為是在某個課程的某個內容上孤立地添加一些思想教育內容,應該以一種滲透式、浸潤式的方式把思想教育內容與學科專業知識有機融合,實現兩者互生互長的目的。以課程為依托的課程思政,從微觀層面上看主要涉及教師、課程內容與資源、學生三個方面。教師是課程思政的統領者和具體執行者,占據著主導地位;課程內容與資源是課程思政的載體;學生是課程思政的對象,在課程思政過程中發揮著主動性和積極性。三者之間相互作用,共同影響課程思政的效果。所以,應該圍繞這三個方面來探索課程思政的途徑與形式,達到有效開展課程思政的目的。物理學專業導論課程思政通過提高教師課程思政的意識和水平、優化課程目標和內容,完善課程教學設計與實施等來實現思想政治教育與知識體系教育的有機統一。具體途徑與形式如下:

(一)提升教師課程思政的意識與水平

理念是行動的前導,實踐是理念的歸依[3]。教師作為課程思政的具體實施人,首先必須具有課程思政的教學意識。教師要從思想上認識到課程思政的重要性和意義,認識到思政是育人的一個重要組成部分,在給學生傳授物理專業知識的同時,要注意把學科知識與科學精神、人文情懷、工匠精神、報國擔當等有機結合起來,使學生“在領略學科知識的風景中,在心中扎根下科學精神、工匠精神、人文情懷的種子”。其次,教師要不斷提升自己的思政水平。作為教育者的教師,其理想信念、核心價值觀對學生的思想教育具有示范性和引領性。所以,教師要注重思想政治學習,積極提升自己的政治思想水平,以德立身、以德立學、以德施教,為學生樹立好的榜樣,與此同時還需要虛心向同行借鑒經驗,不斷思考和探索,提升課程思政的實施能力,使得思政教育在課程教學過程中猶如春雨一樣浸潤在學生心間,猶如春天的陽光溫暖著整個課程教學和學生。

(二)增設課程思政育人目標,優化課程結構和內容

1.增加課程思政育人目標,明確其重要地位

課程教學目標是課程教學本身要實現的具體目標,是學生通過該課程學習后在知識、智能、品德、體質等方面到達的程度,是課程實施的行動指南。所以,明確地把課程思政育人目標增加到物理學專業導論課程教學目標的構建中,這是非常重要和必要的。物理學專業導論課程的思政育人目標為:促進學生在體驗物理學思想的人文性、感受科學家的崇高精神和魅力的過程中傳承物理學的科學精神,樹立科學報國的偉大志向。與此同時每章還設有課程思政分目標,通過各章分目標的實現來達成課程思政的總目標。

2.優化課程結構,豐富課程內容

物理學專業導論課程是一門線上線下混合式課程。該課程內容由線上教學內容、拓展學習內容、線下見面課討論內容以及專題輔導報告四個部分構成,每個構成部分都滲透著各自的思政教育元素,實現了視頻教學、拓展學習、見面討論、專家報告全方位、多層次、立體化的課程思政資源建設的目的,極大地拓展了課程思政資源的豐富性、有效性和針對性。該課程建設在學術性上,從科技應用的角度講物理學的知識體系。將知識體系闡述、發展歷程梳理、學科前沿介紹、重大科技成果、技術理論應用等內容與科學精神、人文情懷、工匠精神、報國擔當等有機結合,自然貫穿、無縫融和;在時代性上,從物理學發展的角度講科學精神,結合新中國的科學成就講民族復興。注重探索以在線課程為依托,滲透科學精神、人文情懷,結合新中國的科學成就講民族復興、報國擔當,增強學生的自豪感,樹立科學報國的偉大志向。做到了課程理論教學、應用感知、思想教育有機融合。下表一是“機械運動規律與力學”這一章的各組成部分課程內容和思政元素。

表一“機械運動規律與力學”的內容組成與思政元素

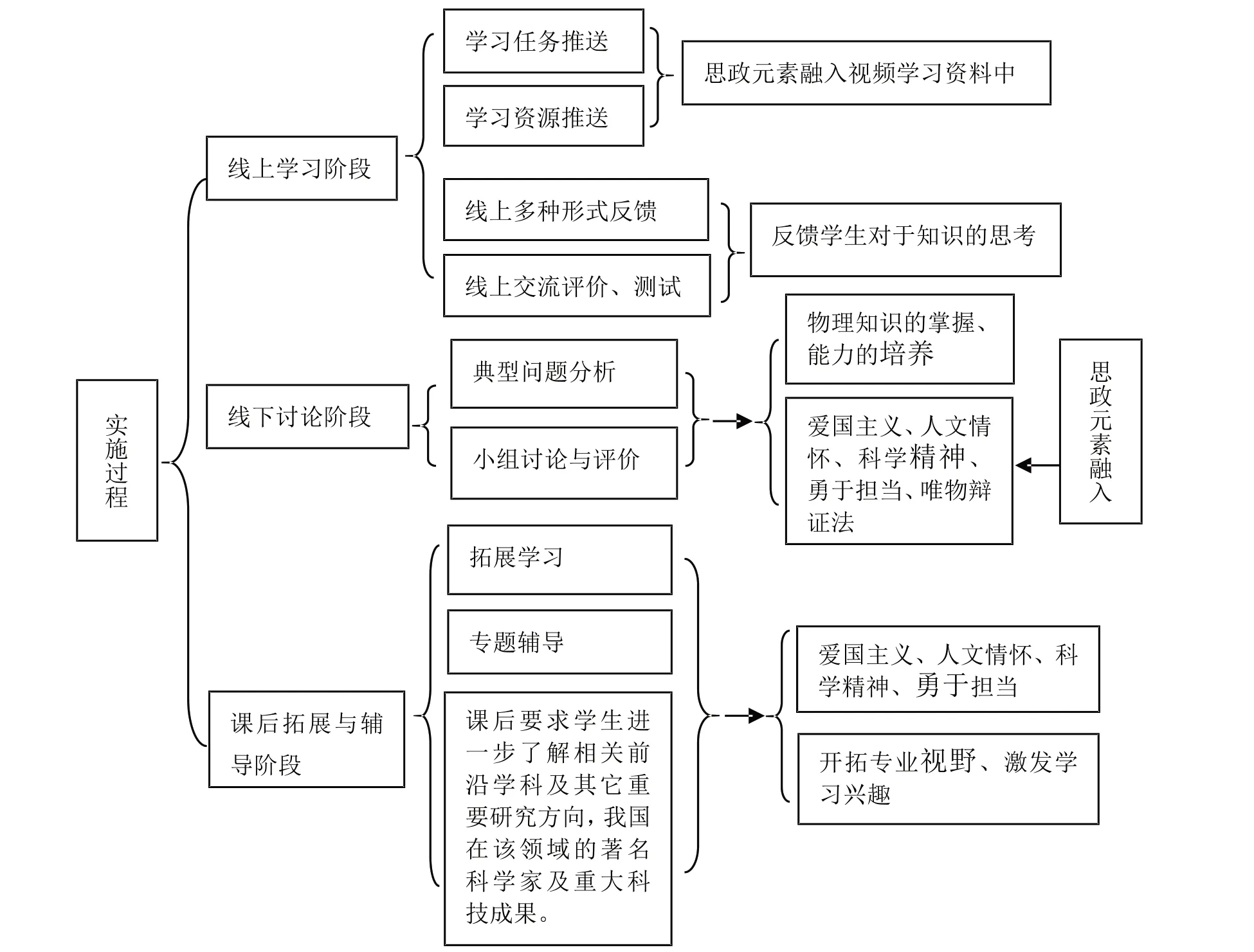

(三)線上線下混合式教學模式,實現全過程協同育人

物理學專業導論課程采取線下課堂面授為主與線上課前課后拓展為輔的混合式教學模式。該教學模式充分發揮線上線下混合式教學的優勢,將思政融入到課程實施的各個環節,將思政的要義和精髓融入到線上學習課、線下討論課以及平時的課程作業和拓展學習與輔導中,注重全過程協同育人。以機械運動規律與力學為例。線上學習階段,教師在網上發布包含思政元素的學習任務和相關資料視頻,學生在網上按照教師要求進行學習,通過觀看“力學大師:郭永懷”、“空氣動力學家:俞鴻儒”、“導彈之父:錢學森”等視頻,在拓展視野、提高學習興趣、增強對專業認識的同時,提升了民族自豪感和愛國情懷。線下討論階段,教師組織學生開展課堂討論,在討論專業知識的同時注重提煉思政元素,巧妙地實現學科專業知識與思政教育的有機結合。比如,在討論“為什么愛因斯坦評價伽俐略是現代物理學之父”的過程中,學生不僅理解了伽俐略在現代物理學建構中所做出的重要貢獻,而且強烈感受到他敢于推翻迷信,不懼權威,相信真理、勇于獻身的科學精神。在討論“牛頓力學建立的重大意義”時,學生不僅認識到牛頓力學的建立是人類認識自然的第一次大飛躍和理論的大統一,對科學發展的進程以及人類生產生活和思維方式產生極其深刻的影響,而且親身體驗到了如何運用牛頓力學來解釋日常生活中的現象以及牛頓力學在現代科技方面的運用,從而樹立科學報國的思想以及唯物主義辯證觀。課后依托課程拓展內容和專題報告輔導內容,通過相關視頻、時事新聞或專題講座拓展學生的知識面,了解科技前沿,培養學生的科學精神、樹立社會責任、繼承大國工匠精神、懷抱家國情懷,使思政元素浸入學生的心間。下表二是物理學專業導論課程教學的實施過程框圖。

表二物理學專業導論課程教學的實施過程框圖

三、物理學專業導論課程思政的效果

物理學專業導論課程注重過程性評價與結果性評價相結合。通過教學視頻彈題、章節在線測試題、期末在線測試題、課后書面作業、學生課程論文等方式,實現多維、多元的學習評價,大大促進了學生的有效學習、深度學習。通過課程滿意度調查表明,學生認為該課程資源齊全、講座豐富、應用案例生動。通過學生課程論文有關學習心得體會的收集,連續三屆學生通過本課程的學習,表示對物理學充滿興趣,對物理學的發展前景十分看好,對我國物理學家的家國情懷十分敬佩,對國家在物理學領域的重大基礎科學平臺建設方面取得的成績感到無比自豪,更加堅定了學習的信心,學生具有較濃郁的學習氛圍。連續三個年級共365名學生網絡評教和督導評教,課程得分平均為92分以上,教師等級為優秀。

四、結束語

物理學專業導論課程思政的探索與實踐結果表明,該課程在引導學生把握物理學發展歷史,構建物理學大廈的過程中,實現了對學生愛國主義、科學精神、報國擔當、民族自豪感等優良品質的培養,實現了專業教育與思政教育的同向同行。值得注意的是,課程思政是一種全新的教育理念,也是一種全新的教育模式,在實施過程中還需要不斷改進與探索。