家國情懷素養在中考試卷中的考查

蘇羅軍 劉愛暉

[摘? ?要]家國情懷是歷史學科五大核心素養之一,初中歷史教學中必須要重視對學生家國情懷的培養。文章對2020年長沙市中考文綜卷第31題進行剖析,以期對初中歷史教學中如何培育學生正確的人生觀和價值觀以及家國情懷素養帶來一定的啟發。

[關鍵詞]家國情懷;中考;初中歷史

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)16-0066-03

家國情懷是教育部頒布的《普通高中歷史課程標準(2017年版)》中提出的歷史學科五大核心素養之一,是“學習和探究歷史應具有的人文追求,體現了對國家富強、人民幸福的情感,以及對國家的高度認同感、歸屬感、責任感和使命感”。初中歷史課程承載著培育學生家國情懷的重要任務。2020年,長沙市中考首次取消考試說明。在這種情況下,如何在中考試卷的歷史試題中體現對家國情懷的考查引起了社會的廣泛關注。2020年長沙市中考文科綜合卷第31題(以下簡稱“第31題”)在考查學生的家國情懷素養方面,進行了富有啟示意義的嘗試和探索。本文試對該題進行解析,敬請批評指正。

一、試題解析

中國近代史是一部反抗外來侵略、救亡圖存的抗爭史,中華民族日漸覺醒,逐漸凝聚出強大的民族精神,并取得了反侵略斗爭的完全勝利。閱讀材料,完成下列要求。

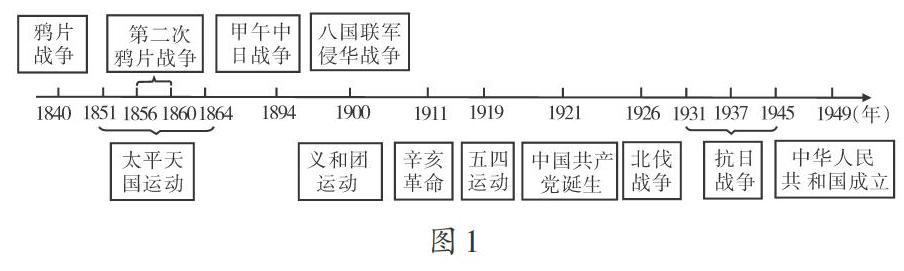

材料一? 近代列強發動的主要侵華戰爭和中國人民的反抗斗爭

材料二? 依中國社會的現狀,宜有一個勢力集中的黨為國民革命運動之大本營,中國現有的黨,只有國民黨比較是一個國民革命的黨,同時依社會各階級的現狀,很難另造一個比國民黨更大更革命的黨,即能造成,也有使國民革命勢力不統一不集中的結果……工人階級尚未強大起來,自然不能產生一個強大的共產黨一個大群眾的黨,以應目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件選集》

材料三? 中華兒女不分民族、階層、黨派、宗教,也不分工、農、兵、學、商各行各業以至海外僑胞,都聚集在抗日民族統一戰線旗幟下,匯成全民族抗戰洪流,不僅是中華民族覺醒的集中表現,更是中華民族不可戰勝的保證。

——摘自《人民日報》(2005年8月15日)

請回答:

(1)材料一中西方列強發動兩次鴉片戰爭的根本原因是什么?舊民主主義革命時期,面對西方列強的侵略,中國人民的歷次反抗斗爭呈現怎樣的共同特點?

(2)根據材料二并結合所學知識,分析共產黨是如何促成“一個勢力集中的黨”出現的?“國民革命運動”取得怎樣的成果?

(3)根據材料三并結合所學知識,歸納“全民族抗戰洪流”有哪些具體表現?綜上所述,你對“中國人民的反抗斗爭”有何認識?

解析:該題依托課程標準和教材內容,從近代中華民族在外來侵略的背景下日漸覺醒并凝聚強大民族精神的角度立意,選編相關歷史材料,為考生創設了相對新穎的試題情境。考生通過閱讀材料,理解材料內涵,復原歷史語境,加深歷史認識,最終形成“對國家富強、人民幸福的情感”和“對國家的高度認同感、歸屬感、責任感和使命感”。

該題的材料一關注了鴉片戰爭爆發180周年、甲午中日戰爭戰敗125周年、八國聯軍侵華戰爭爆發120周年、上海早期共產黨組織成立100周年、抗日戰爭勝利75周年等多個周年歷史事件,并且將這些事件在時間軸中順序呈現,引導學生把一個個相對孤立的歷史事件放到整個中國近代歷史發展的進程中來考察,促使學生思考列強一再侵華的原因和近代中國人民反抗外來侵略的斗爭精神及其呈現出的共同特征。針對第(1)問中的第一個問題,依據所學知識可知:林則徐虎門銷煙后,英國政府公然支持毒品走私,發動侵華戰爭,可知其目的是為了打開中國市場,掠奪原料。鴉片戰爭中,三元里人民抵抗英國侵略;鴉片戰爭后,中國人民反抗斗爭持續發展。從三元里人民抗英到太平天國運動,再到義和團運動、辛亥革命等,縱觀近代中國人民的歷次反抗斗爭,能夠發現其呈現出明顯的自發性、持續性、反侵略反封建的特點。從斗爭過程來看,經歷了由自發到自覺的轉變;從斗爭的依靠力量來看,基本是依靠本階級力量進行斗爭;從斗爭的結果來看,基本以失敗告終。因此第(1)問中的第二個問題實際上是一個開放性問題,要求學生通過深度思考,對近代中國人民的反抗斗爭能夠形成整體認識,學生能夠回答出一個共同特點即可。學生在積極思考和梳理史實的過程中,逐漸將歷史與現實聯系起來,從而激發了“對國家的高度責任感和使命感”。

材料二實際來自中共三大的《決議案》。京漢鐵路工人罷工運動失敗后,中國共產黨認識到,單槍匹馬不能取得革命的勝利,必須團結一切可能的同盟者,才能戰勝強大的敵人。結合材料一和材料二可以看出,中國共產黨正是基于之前依靠本階級力量進行斗爭而基本失敗這樣的現實,才提出要加強與國民黨的合作,形成“一個勢力集中的黨”。這反映了中國共產黨從誕生之初就是一個“為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興”的偉大政黨。學生如果能這樣分析,有利于形成“對國家的高度認同感、歸屬感”,同時樹立起“為人民謀幸福,為民族謀復興”的遠大理想,實現歷史教育的育人功能。

材料三是《人民日報》為紀念抗戰勝利60周年而發表的一篇文章。1945年8月15日,日本宣布無條件投降。經過14年抗戰,中國軍民終于取得了抗日戰爭的偉大勝利。在抗日民族統一戰線的旗幟下,中國各民族、各政黨、各政治派別求同存異、共同抗敵,愛國群眾以各種形式積極支持抗戰。中國人民展現了團結合作、不畏強暴、勇于反抗的民族精神和強大的民族凝聚力。考生結合三則材料可知:面對列強侵略,中國人民不斷反抗,斗爭的依靠力量從基本依靠本階級到團結其他革命力量,再到最后全民族空前的團結并取得反抗外來侵略斗爭的完全勝利。考生通過閱讀材料,復原歷史語境,把題中材料和問題有機勾連,回答出了對中國人民反抗斗爭的認識,期望“民族獨立、國家富強”的家國情懷自然形成。

二、教學啟示

第31題是對初中歷史課程所承載的培育學生正確人生觀和價值觀任務的回應,初中歷史教師可以從中得到以下啟發:

1.要不斷提升自身的學科專業素養

當前的初中歷史教學與學業水平考試對歷史教師的專業素養提出了很高的要求。歷史教師要努力學習,力爭全面把握歷史學科核心素養的具體內涵及其要求;要堅持閱讀史學著作,提升史學素養;要持續閱讀歷史教學期刊,提升學科素養;要關注歷史研究與教育教學研究的最新動態,不斷更新學科專業知識和教學理念,提高自身的專業素養。

2.要堅持正確的思想觀念和價值導向

歷史教師要自覺弘揚主旋律,積極傳遞正能量。歷史教師要以唯物史觀為指導,引導學生對歷史事件形成正確的思想認識和價值判斷;要引領學生通過歷史學習,認清歷史發展規律,形成實事求是的科學態度和正確的人生觀、價值觀;要引導學生通過歷史學習,不斷增強歷史使命感和民族認同感,并逐漸具備世界意識、拓寬國際視野,最終形成堅定的理想信念和健全的人格。

3.要轉變教學理念,以培養和提高學生的歷史學科核心素養為教學目標

歷史教師要確立新的認知觀、教學觀和評價觀,從知識本位轉變為素養本位,努力將學生對知識的學習過程轉化為發展核心素養的過程,努力把歷史課堂作為培育學生正確人生觀和價值觀的出發點和主陣地。歷史教師要科學制定課堂教學目標,充分挖掘歷史課程中的育人資源;要創設歷史情境,設法引領學生在歷史情境中開展學習活動,讓學生在歷史情境的體悟中激發家國情懷;要以問題引領教學,使學生在問題解決過程中提升能力,培養家國情懷;要開展基于史料研習的教學活動,引導學生在史料研習的實踐中,形成正確價值觀。如在教學《正面戰場的抗戰》中的“第三次長沙會戰”時,可出示如下材料:

一時卅(30分),敵進犯小林子街,雖反復肉搏……一度失陷……余派二九團留一營仍守金盆嶺、黃土嶺等地,其余向小林子街迎敵。激戰至五時許,敵死傷枕藉,不支向東潰竄。是役,團長陳新善、團副曾有文均身先士卒,壯烈殉國。

——摘編自中國第二歷史檔案館《抗日戰爭正面戰場》

據此材料設計問題:材料描述的歷史場景,最觸動你的是什么?據此可否分析出第三次長沙會戰中國軍隊取得最終勝利的部分原因?試以第三次長沙會戰為例,總結抗戰精神。

培育學生的家國情懷,歷史課堂是主陣地。除此之外,教師還應組織學生以主人翁的身份積極參與各種社會實踐活動,引導他們逐步形成對國家的高度認同感和歸屬感,以服務于國家強盛、民族自強和人類社會進步為使命,成為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]? 徐藍,朱漢國.《普通高中歷史課程標準(2017年版)》解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

(責任編輯? ? 袁? ?妮)