從“知性”到“人性”:基于核心素養的歷史教學旨趣

江曼

[摘? ?要]核心素養視域下,初中歷史教學的旨趣在于實現從“知性”到“人性”的轉變,包括人性化地融會貫通史實、解讀人性化的材料、鼓勵人性化的表達等。課堂教學中枯燥的語言、碎片式的知識、抽象的結論、教條化的評價等現象,嚴重制約了人性化課堂的實現。為此,教師需要通過確立人性化的教學主題、敘述人性化的歷史細節、開展人性化的教學活動等方式,真正實現從以知識為主到以人為本的轉變。

[關鍵詞]知性;人性;歷史教學;核心素養

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)16-0059-03

歷史以人為研究對象,又以關注人、人性和人的發展為終極目標。素養是指向人的,如果游離了健全的人,素養也便成了空談。基于此,歷史課程最主要的教化功能就在于發展學生的歷史學科核心素養,而從“知性”走向“人性”則應成為史學素養視域下歷史課堂教學的旨趣。歷史課堂應從“人”出發,讓學生通過人性化的教學主題、人性化的歷史細節、人性化的教學活動等,在融會貫通史實中、在深度閱讀史料中、在體驗提升情感中彰顯歷史人物的“人性”,最終塑造學生自己健全的人格。

一、核心素養視域下人性化歷史課堂的價值分析

(一)內涵詮釋

1. 歷史學科核心素養

徐藍教授認為,學生在學習歷史知識的過程中、在解決問題時表現出來的關鍵能力、必備品格與價值觀即為歷史學科核心素養。筆者簡稱其為史學素養,它是歷史學科育人價值的集中體現。高中歷史新課標對歷史學科核心素養進行了具體闡釋,初中課標雖未明確提出此概念,但初中歷史教師已以此為教學宗旨。

2. 人性化的歷史課堂

人性化課堂是對人性可教化的實踐,表現為教師要確保學生的主體地位,通過引導學生分析史料,解決和反思問題,感悟歷史人物的情感變化、生活境界和精神追求,從而培養學生的歷史學科核心素養,為學生全面成長奠定堅實的基礎。人性化課堂的終極目標就是培育全面的人。

3.核心素養下的人性化歷史課堂

核心素養視域下的人性化歷史課堂,以基礎史實為基礎、以經典史料為依托,通過主題引領、材料探究等方式,培養學生的唯物史觀、時空觀念、歷史解釋、史料實證、家國情懷等素養。通透史實、研讀史料、升華情感和重構史事這四個方面,應是歷史教師教和學生學的著力點。

(二)特征表述

1.人物有“信度”

“信度”指的是歷史的真實性。出現在歷史課堂中的歷史人物,無論是杰出的英雄還是普通的民眾,都一定是真實存在的,而不是虛構杜撰的;歷史人物的所言所行,一定是發生過的,而不是憑空臆想的。

2.學生有“溫度”

這里的“溫度”指的是學生的情感。學生作為學習的主體,應在課堂中感受到學習的樂趣和意義,追隨著歷史人物的足跡,感受著他們的喜與悲,在此過程中豐富情感、提高能力、實現超越。

3.教師有“風度”

這里的“風度”指的是歷史教師的專業素養。教師是課堂的組織者,是將歷史中的人與現實中的人聯系起來的中介。教師應以歷史人物為線索整合教學內容,以探究想象為途徑體驗人物情感,以人性化的評價鼓勵學生表達。

(三)價值分析

1.有利于體現歷史學科的特質

歷史是人的歷史,歷史過程的本質是思想。要實現新課程所提倡的理念,我們就要把歷史教育植根于“人”,基于史實,依托史料,彰顯人的言行。重現歷史原貌的人性化課堂正是歷史學科特質的體現。

2.有利于培育學生的歷史學科核心素養

培育學生的歷史學科核心素養,是課堂教學的歸宿,也是歷史教師共同的任務。歷史教師應以歷史中的人為線索貫穿課堂教學,幫助學生理解核心史實,培育時空觀念;以人性化的主題組織教學,幫助學生提高史料實證能力、涵養家國情懷、掌握唯物史觀。

3.有利于教師的專業化成長

讓歷史課堂充滿“人性”的過程就是教師專業化成長的過程。在致力于促進學生知情意行發展的嘗試中,在“人性”歷史課堂的實施中,可以明顯感受到師生的心靈成長。

二、核心素養視域下人性化歷史課堂的困境與歸因

李惠軍老師曾直言不諱地指出,歷史教學的窘境是由歷史課堂“人”的缺失造成的,主要表現為歷史的“人”被遮蔽或者被格式化、主導的“人”被禁錮或者被庸俗化、主體的“人”被忽視或者被馴服化。

(一)缺少人的蹤跡

歷史長河中活躍著無數鮮活的歷史人物,但是課堂教學中,有血有肉、有情有義的歷史人物卻無跡可尋,學生被碎片化的知識點和教條化的評價包圍,對歷史課缺乏好感。原因分析如下:

1.教科書的局限性

囿于版面的限制,教科書中的歷史陳述比較簡略,很多精彩的歷史細節和人物活動沒有涵蓋在內。因此教師必須對教科書進行二次開發。

2.教學方法單一

部分歷史教師將畫重點、記重點作為唯一的教學方法。補充大量史實、過分強調歷史知識的記憶成為歷史課中的一種怪象。教師應通過收集與運用史料重構歷史,彰顯人物的嘉言懿行。

3.未領會學科本質

歷史學科的本質在于人文素質教育,基于此,歷史教學不應只是單純地傳播、記憶和敘述事實,而是用樸實無華的語言把實實在在的細節展示出來,用史實蘊含的情感打動學生,讓師生久久沉思。教師如果不能領會歷史學科的內質,也就無法在教學中彰顯人性、完善人格。

(二)缺乏人的參與

學生是學習的主體,是課堂活動的參與者,是情感的體驗者。歷史課堂中如果只是教師在唱“獨角戲”,缺少學生的參與,會直接制約“人性”的綻放和塑造。

1.學生無機會參與

傳統的“一言堂”教學模式束縛著教師,也剝奪了學生參與歷史課堂的機會。教師一講到底,學生扮演著觀眾的角色,無法在舞臺上做表演者,嚴重阻礙了學生思維火花的碰撞。

2.學生不愿意參與

學生由于自身知識儲備不足、膽怯害羞等因素,缺乏參與課堂教學活動的積極性。對于這種情況,需要教師花心思調動學生參與的積極性。

3.學生表演式參與

學生缺少目的性的被動式參與、表演式參與,使課堂看似熱鬧,但由于缺乏歷史人物精神的引領、情感的浸潤,是無法成為人性化課堂的。只有將歷史人物與現實中的人有機融合,才能實現人性的塑造。

(三)缺失人的情感

教師的教學如果停留在空洞說教的層面上,缺少因勢利導的情緒渲染,會使學生無法走進歷史人物的內心,更無法發揮歷史學科的育人功能。

1.無視課程標準

課程標準是實施教學行為的準則。《義務教育歷史課程標準(2011年版)》特別強調要潛移默化地對學生進行情感態度與價值觀方面的熏陶。教師如果沒有吃透課程標準,就無法開展人性化的教學。

2.無視史學素養

史學素養,以史學的學術性特質為載體,以彰顯教育本質和實現教育目標為旨歸,以塑造“全人”為根本目標。無視史學素養的內涵與培養途徑,必然無法實現情感的升華。

3.無視“人性”教育

歷史課堂教學中的“人性”主要指人的認知、道德、情感和理性。教師應引導學生通過理解史實、對話歷史人物體悟人性中包含的真善美。

三、核心素養視域下人性化課堂的建構

(一)模型建構

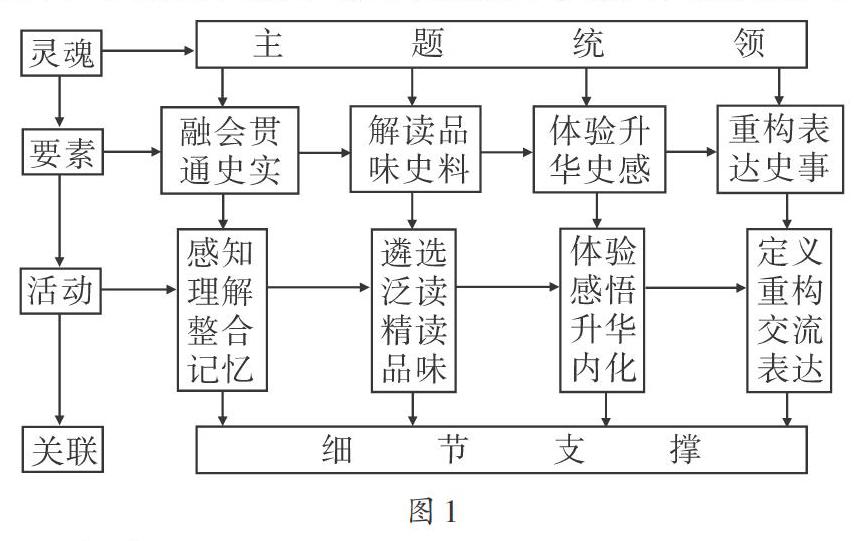

核心素養視域下的“人性化”歷史課堂就是以過去的“人”(歷史人物)的思想與活動為主要內容和出發點,突出現實中的“人”(學生)的主體地位,達到師生有情意、學習有趣味、教學有靈魂的效果。模型建構見圖1:

(二)實施策略

1.確定人性化的教學主題

教學主題貫穿于整個課堂教學,是統領一節課的主線和靈魂。人性化的教學主題以融會貫通史實為基礎,以解讀品味史料為抓手,以涵養學生的家國情懷為歸宿。

(1)以融會貫通史實為基礎。史實是歷史學習的出發點,是確定教學主題的基礎。融會貫通史實,主要指明晰史實的核心內容,清楚史實的基本要點,知道史實的來龍去脈,明確史實的歷史地位等。具體做法是:明確時空,尋找依據,歸納背景,整合內容,掌握聯系,形成體系。

(2)以解讀品味史料為抓手。解讀史料能夠深化對史實的理解,品味史料能夠揭示教學主題。教師在解讀和品味史料的過程中,要注意辨別史料,對史料去偽存真,還要判斷史料的價值,對史料去粗取精。史料應源于經典史學名著,體現權威性和多元化,以拓寬學生視野,加強學生認知。

(3)以涵養學生的家國情懷為歸宿。家國情懷是歷史學科核心素養的價值追求。筆者曾以“追隨中山先生的足跡,體悟民主革命的情懷”為主題進行教學設計,通過分析孫中山青年、中年、晚年三次人生選擇,引領學生感悟孫中山先生的家國情懷。在此基礎上追問:新時代學生的理想是什么?要實現理想,需要具備哪些品質?

2.講述人性化的歷史細節

歷史細節是指一些細小的且對歷史有重要意義的環節或情節。歷史細節與歷史的變遷、人物的活動、事件的發展和走向等都有密切的聯系。

(1)歷史細節中承載著歷史知識,潛藏著歷史人物的情感,也暗含著歷史的發展規律。如講述孝文帝區別對待不同年齡的鮮卑人說漢語的細節,既符合了課標的要求,又體現了孝文帝的政治智慧。

(2)人性化的歷史細節能夠架起學生與歷史人物對話的橋梁,凸顯人文立意,渲染教學情境,幫助學生走進歷史人物的內心,從而拓寬歷史視界、啟迪思維、塑造人性。

(3)教師要搜集并篩選真實的、最有代表性的歷史細節,并在最合適的時機講述最精彩的歷史細節。如在教學《馬關條約》時,可講述李鴻章和伊藤博文的對話,通過一句“尚未下咽,饑甚”生動真實地再現了日本蠻橫的嘴臉和迫切宰割中國的野心以及清政府腐敗無能、任人宰割的懦弱形象。

3.開展人性化的教學活動

人性化教學活動最直接的開展方式就是表達。“表達是綜合展示自己歷史學習效果,實際是重構自己心中的史事”,就是基于對所學史實、所讀史料、所悟情感的匯聚,通過品讀家書、辯論演講、撰寫歷史小論文等方式,重構所學的史事、表達內心的情感,走向理性和智慧人生。

(1)家書是一手的、鮮活的、珍貴的史料,最能綻放人性,也最能激發人性。在學習抗日戰爭這段歷史時,筆者引導學生閱讀了趙一曼在生命的最后一刻寫給兒子的遺書,郝夢齡在忻口會戰前寫給妻子劇紉秋的家書……通過品讀家書,與抗日將士對話,學生走進他們的“私人空間”,通過“移情體驗”,感受他們的歷史擔當和民族氣節。

(2)辯論演講能使思維碰撞出火花。學習洋務運動后,筆者開展了“七嘴八舌話洋務”活動,鼓勵學生表達他們心中的“洋務運動”。有學生這樣說道:“洋務運動是19世紀60至90年代,以李鴻章為代表的地主階級洋務派為了維護清王朝的統治,掀起的一場以‘自強‘求富為口號的自救運動。這場運動沒有使中國富強起來,甲午戰爭的失敗宣告這場運動的破產,但李鴻章、張之洞等洋務領軍人物的意志讓我深受感動……”

(3)撰寫歷史小論文也是一種人性化的學習活動。在學習美國獨立戰爭之后,有學生寫出了他的所思所想:“華盛頓領導美國人民贏得獨立、交出軍權、拒當國王、急流勇退的胸懷,將國家利益、民族利益置于個人利益之上的情操,將永遠激勵著我做一個勇于擔當的人。”教師對學生的表達應給予人性化的評價,以鼓勵為主;而對于某些不符合主流價值觀的想法,應加以糾正,使歷史課堂充滿正能量。

總之,歷史課堂教學應堅持以人為本,用“人”的歷史引導學生的發展,使歷史教學真正實現從“知性”到“人性”的轉變,讓核心素養落地生根。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 徐藍.關于歷史學科核心素養的幾個問題[J].課程·教材·教法,2017(10):25-34.

[2]? 劉俊利.基于史學素養的“人性化”課堂的建構與實施[J].歷史教學(中學版),2016(8):33-38.

[3]? 李惠軍.找回缺失的“人”(1):有感于吳江“問史”論壇[J].歷史教學(中學版),2016(3):17-20.

[4]? 小原國芳.小原國芳教育論著選[M].劉劍喬,由其民,吳光威,譯.北京:人民出版社,1993.

[5]? 中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[6]? 劉俊利.基于課程目標的中學歷史學科核心素養:概念、淵源與內涵[J].歷史教學,2016(5):19-27.

[7]? 岳西寬.美國歷屆總統就職演說[M].張衛星,譯.北京:中央編譯出版社,2009.

[8]? 劉俊利.中華傳統文化的中學歷史教育意蘊[J].歷史教學(中學版),2018(5):9-14.

(責任編輯? ? 袁? ?妮)