基于支持向量機的高校大學生“網癮”模式識別研究

夏士嵐 覃希 劉夢娟

[摘 要] 文章針對現行高校大學生潛在的“網癮”問題,提出基于支持向量機的“網癮”模式識別方法。通過問卷調查和實際調查兩種形式獲得實驗數據,借助計算機學科中的支持向量機算法對實驗數據進行模式識別,并對識別結果進行分析、核驗。實驗結果表明,該方法能有效輔助高校管理者及時發現具有“網癮”特征的學生。

[關鍵詞] “網癮”;支持向量機;模式識別;大學生;高校

中圖分類號:G647 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1722(2021)09-0001-03

★基金項目:廣西高校本科生潛在網癮威脅預測與防控研究研究階段性成果(項目編號:2015LSZ032);廣西大學大學生潛在網癮威脅預測與防控研究研究階段性成果(項目編號:XGS1437);廣西高等學校大學生思想政治教育理論與實踐研究課題

21世紀是一個網絡時代,大學生群體既是潮流的先鋒,又極易迷失在網絡世界,導致自我封閉、學習成績下降。更有甚者,導致精神抑郁、品行障礙、情感分裂、人格分裂、自殺行為或青少年犯罪等。這就是人們俗稱的“網癮”現象,對高校大學生的“網癮”問題應當予以高度重視。筆者利用支持向量機數學模型,通過對高校大學生的問卷數據和實際調查數據進行挖掘分析,及時發現具有“網癮”特征或潛在“網癮”特征的個體,并對其實施及時的教育引導。

一、相關概念的界定及研究背景

(一)大學生“網癮”

“網癮”的概念,最初由美國心理學家格登博格(Goldberg)提出,隨后,匹茲堡大學的金伯利·揚博士(Dr.Kimberly Young)發展完善了他的這一概念。“網絡成癮”(IA)、“網絡成癮癥”(IAD)或“病態網絡使用”(PIU),是指在無成癮物質作用下的上網行為沖動失控,表現為由于過度使用互聯網而導致個體明顯的社會、心理功能損害。中國青少年網絡協會在2005年發布的《中國青少年網癮報告》中對“網癮”做出了如下界定:在認同“上網給青少年的學習、工作或現實中的人際交往帶來不良影響”前提下,如果滿足了以下三個條件中任何一個,就認為該網民從一定程度上具有網癮特征,即判定屬于“網癮”。1.覺得在網絡中比在現實生活中更快樂或更能實現自我;2.每當因特網的線路被掐斷或由于其他原因不能上網時會感到煩躁不安、情緒低落或無所適從;3.向親人隱瞞了自己上網時間。

(二)支持向量機

支持向量機(SVM)是一種用來具體實現統計學習理論核心思想的一種通用的學習方法。SVM由統計學習理論(SLT)和結構化風險最小化原則(SRM)派生而來,是借助最優化方法實現機器學習的數據挖掘利器。它能從小樣本中提取必要信息,能解決非線性問題,適用性廣,不會產生局部極小值。因此,SVM可以擺脫傳統統計學中“以大數據為實驗基礎”的束縛,采用小樣本即可解決分類、預測等問題[1]。SVM的數學機制如圖1所示,分類問題最終是要找到最優分類面。圖1中實心點和空心點代表兩類樣本,H為分類線,H1、H2分別為過兩類中離分類線最近的樣本且平行于分類線的直線,它們之間的距離叫做分類間隔。若能將兩類數據正確分開,并且使分類間隔最大,此時的H為最優分類線。由此概念可推廣得出最優分類平面的概念。虛線上的少量樣本稱之為支持向量,支持向量機也因此得名。

二、大學生“網癮”成因分析

(一)個人因素

很多學者在研究中強調了個人因素以及生理機制對于大學生“網癮”的影響。個人因素主要包括大學生的性格、社交圈、人生觀、培養環境等方面。性格內向的學生更喜歡使用網絡進行社交。尤其對于自信心不足、表達能力不好的學生在傳統的交流方式下他們不善于表達自己內心的想法,而面對網絡所提供的方式就很喜歡。目前網絡社交的方式除了聊天以外就是網絡游戲。大學生在心理上長期依賴網絡,久而久之就形成“網迷”或“網癮”習慣。大學生正常的社交圈人群多為同學、老師,交流的內容是經過校園環境凈化、篩選的精英主流文化。而具有“網癮”的大學生其社交圈人群是很復雜的,社交圈內所交流的內容往往都是未經過濾的社會信息,這些信息中往往摻雜黃色、暴力文化、錯誤偏激認識等。因為成長的社交圈不同,所以造就“網癮”大學生和非“網癮”大學生。所以,大學生的個人因素跟“網癮”的形成有重要關系。

(二)家庭因素

家庭因素是大學生“網癮”問題的根源。據有關研究顯示,家長從小的教育方式深刻影響著大學生在校的行為。實際上,教育是家庭、學校、社會三者結合的產物,而家庭教育是教育體系的基礎。大學生在高校中出現“網癮”問題往往是長期家庭環境所致。父母缺乏關愛、錯誤的家庭教育方法等因素造成孩子心靈上的空缺,孩子只能通過網絡來彌補。進入大學后,離開父母的約束,他們習慣性地通過最熟悉的網絡來滿足自己,最終導致出現“網癮”的現象。因此,家庭中父母的情況、親情關系、教育方式都影響在校大學生對網絡的使用狀態。

(三)學校因素

在教育體系三元素中,學校是教育的主體,承擔著主要的教育任務。大學生在學校的學習環境、專業教學情況、同學氛圍都將影響大學生在學校的發展。教學設施是否完善、大學生對所學專業是否感興趣、同班或同宿舍同學的學習態度都會影響大學生個體的發展。當大學生個體在學校發展不好時,普遍通過網絡來消除煩惱,如果大學生長期處于低迷狀態并通過網絡來解脫,這就有可能形成“網癮”習慣。

(四)社會因素

隨著信息時代的到來,網絡已經成為人們生活中必不可少的元素。這使得人們足不出戶也能滿足生活需要。但是現階段的網絡社會發展還不夠健全,仍無法跟真實社會等同。有的大學生長期只通過網絡進行社交,只接受網絡規則的熏染,對真實社會的規則不能適應,甚至無法接受。久而久之,真實大學生個體對真實世界產生排斥感,反而對網絡世界充滿喜愛。最終,大學生只能依賴網絡生存,形成“網癮”習慣。

三、建立大學生潛在“網癮”預測模型

本文設計的大學生潛在“網癮”預測模型是基于SVM理論的分類預測模型完成的。模型中的各個維屬性根據大學生“網癮”的成因進行歸納而得。屬性根據性質分為4組,共27維屬性值[2]。

第一、二組:父親/母親信息

職業{1: 單位干部,2: 普通白領,3: 工人,4: 務農}

文化程度{1: 大學及以上,2: 大學以下}

收入{1: 5000元以上/月,2: 5000~3000元/月,3: 3000~1000元/月,4: 100 0元以下/月}

年齡{1: 60以上,2: 50多,3: 40多,4: 40以下}

第三組:家庭關系信息

1.父母關系{1:和睦,2:不和諧,3:離異}

2.是否為獨生子女家庭{1:是,2:否}

3.家里有無電腦{1:有,2:無}

4.父母一直為你設計好一切{1:是,2:否}

5.父母對你管教如何?{1: 非常嚴厲、事事干涉,2:正常關心,3: 有求必應,4: 不聞不問}

6.當你犯錯誤時父母采取什么方式?{1: 打罵,2: 講道理,3: 不理睬}

7.跟父母有代溝嗎?{1:有,2:無}

第四組:個人信息

1.政治面貌{1: 黨員,2:團員,3:群眾}

2.性格{1:外向,2:內向}

3.在大學中人際關系如何?{1: 朋友很多、社交很廣,2: 社交圈一般,只跟本班同學熟,3: 沒有什么朋友,常感到孤單寂寞}

4.目前是否談戀愛?{1:是,2:否}

5.進入大學后的成績如何?{1:一如既往的好,2:比高中時好,3:比高中時差,4:一直一般,5:一直不好}

6.喜歡本專業嗎?{1:喜歡,2:不喜歡}

7.進入大學時是否給自己定有學習/工作上的奮斗目標?{1:是,2:否}

8.目前是否仍朝著目標努力?{1:能,2:不能}

9.無人提醒時能否自主學習?{1:是,2:否}

10.經常自己的事情自己決定{1:有,2:沒有}

11.上大學前有無接觸過電腦?{1:有,2:沒有}

12.上大學前有無接觸過網游?{1:有,2:沒有}

四、實驗操作過程

(一)準備階段

實驗數據通過發放問卷獲得。實驗對象選取廣西大學計算機與電子信息學院2019級(當年大一)、2018級(當年大二)、2017級(當年大三)三個年級的大學生。共發放問卷數量1000份,回收934份,有效問卷929份。我們將回收的問卷數據錄入數據庫,并對數據進行數據類型轉換,將文本型的問卷數據轉換成數值型數據。本實驗的SVM模式識別借助libSVM算法包完成,因此要以libSVM的分類格式規范源數據。另外,SVM分類預測需要準備兩個集合:訓練集和測試集。于是我們將2017級、2018級的大學生數據作為訓練集,將2019級大學生數據作為測試集。剔除不規則數據后,得到訓練集數據670條,測試集數據264條。

(二)數據狀態的審定

實驗中“-1”表示網癮狀態,“1”表示正常狀態。SVM利用訓練集來習得預測模式,訓練集中每一名同學的分類情況要盡可能的符合實際[3]。因此,訓練集狀態的審定是至關重要的。訓練集中的數據由老生(2017級、2018級的大學生)數據組成。通過對老生長期在校的表現、欠學分情況、大多數同學的反饋,很容易可以知道老生中具有顯性網癮表現的同學,以此得到訓練集中的數據狀態。

對于測試集而言,數據來自新生(2019級大學生)。利用SVM的分類功能來識別新生的狀態,最后對預測的情況進行評測。新生經過一個學期的觀察后,滿足以下條件的判定為具有潛在網癮威脅:

在校表現:平時曠課時數≥5學時

考試情況:正考不及格科目數≥3門

宿舍調查:使用電腦從事上網活動超過≥6小時

(三)評測指標

實驗設定3個評測指標來評測試驗結果:精確度、漏檢率、誤檢率。其中精確度用來衡量實驗方法的準確程度,公式如下:

精確度=實驗得到的狀態跟審定狀態相同的人數/新生總人數×100%

漏檢率用來描述實驗方法把有“網癮”學生誤判成了無“網癮”學生的錯誤程度,公式如下:

漏檢率=(實際狀態為有“網癮”但識別為無“網癮”的新生人數)/新生總人數×100%

誤檢率用來描述實驗方法把無“網癮”的學生誤判成了有“網癮”的學生情況,公式如下:

誤檢率=(實際是無“網癮”但實驗識別為有“網癮”的新生人數)/新生總人數×100%

(四)實驗數據分析

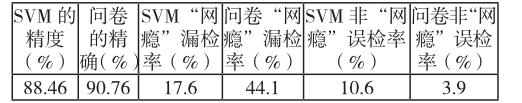

實驗結果的評測標準是經審定后的測試數據狀態。將審定的數據狀態分別跟SVM實驗預測狀態和問卷調查得到的狀態經行對比。結果如下表所示:

從表中精確度一欄看出SVM的精確度是88.46%,問卷調查得到的精確度是90.76%。雖然SVM比問卷調查得到的精確度要略低,但經過進一步對比發現,SVM的“網癮”漏檢率是17.6%,問卷的“網癮”漏檢率是44.1%,問卷比SVM預測的“網癮”漏檢率高出26.5個百分點。這說明,使用問卷的調查方式很難獲取潛在“網癮”狀態,即被調查者更傾向于將自己認為是無“網癮”的。而使用SVM預測獲得的“網癮”狀態相對來說更客觀。SVM是通過計算被調查者的特征,將其根據模式歸類得到的結果。SVM能更客觀地挖掘潛在的“網癮”情況。從非“網癮”誤檢率看出,SVM的偏高,問卷的偏低。這也說明了,問卷調查過程中,被調查者更偏向于將自己填寫成非“網癮”狀態,所以問卷的非“網癮”誤檢率低;而SVM通過計算來挖掘,會把一些本來是認為自己是正常的大同學誤檢成是“網癮”狀態。

綜上所述,在挖掘“新生中具有潛在‘網癮威脅”的過程中,SVM的挖掘效果更好。雖然SVM在盡可能發現具有“網癮”威脅大學生的同時,會把小部分無“網癮”的大學生誤認為是有“網癮”的,但這種誤檢,在實際中對大學生工作的開展沒有任何阻礙。相反,若將有潛在“網癮”威脅的”漏檢,在實際工作中輔導員和班主任會因此錯過對新生最佳的引導和教育時機,最終導致更多“網癮”大學生的出現。

五、結語

目前針對大學生“網癮”問題普遍的解決措施有兩大方面。一是針對已經有明顯“網癮”狀況的大學生所采取的補救措施,二是為了防止“網癮”的發生而針對所有大學生采取的有效措施。前者屬于亡羊補牢,收效甚微;后者屬于漫天撒網,費時費力,工作沒有重點,它們都不能從根本上解決這一問題。利用筆者提出的基于支持向量機的大學生潛在“網癮”威脅預測方法,可以利用老生的特征數據,對新生進行預測。預測結果能為高校輔導員及大學生工作者提供有針對性的大學生群體名單,進而可以根據大學生的具體情況對該群體實施預防性的心理輔導教育。

參考文獻:

[1]危雅玲.青少年網癮治理的困境及對策研究 ——以南京市為例[J].南京師范大學,2020(01):66.

[2]覃希,夏寧霞,蘇一丹.基于支持向量機的垃圾標簽檢測模型[J].計算機應用研究,2010,27(10):3893--3895.

[3]肖丹.社會化理論視域下網絡成癮大學生思想政治教育途徑研究[J].西南石油大學,2017(05):49.