高職公共英語班內分層教學探究

【摘要】本文以高職公共英語班內分層教學為研究內容,探討了班內分層教學的理論依據及其重要性,并對其具體實施策略進行了深入分析,旨在提高高職公共英語教學的教學質量。

【關鍵詞】高職公共英語;班內分層;英語教學

【作者簡介】白曉娟(1980.10-),女,漢族,新疆呼圖壁人,昌吉職業技術學院,講師,本科,研究方向:高職英語教學。

隨著高職院校招生規模的不斷擴大,學生生源結構呈現出多樣性,新生入學的英語水平也存在著很大的差異。以傳統的授課形式,設定統一教學目標,安排統一授課內容會使很多學生因為聽不懂而失去學習興趣。顯然,傳統授課方式無法滿足學生的個體差異,更無法滿足高職學生實際學習需求。進行班內分層教學,可充分滿足不同學生的學習需求,有效提高高職公共英語教學的教學質量。

一、分層教學的理論依據

1.“因材施教”理論。孔子在長期的教學實踐中創立了 “因材施教”的教學原則。依據“因材施教”的教學原則,教師應根據學生的具體情況和生生之間的差異進行差異化課堂教學,幫助學生充分利用自己的優勢并獲得最好的發展。在以大多數學生的學習能力為基礎的教學的基礎上,公共英語課程教師既要兼顧不同學生的學習需求并努力做到因材施教。課堂教學的最重要的任務是在學生的原有知識基礎上不斷構建新知識而不是簡單的知識傳遞。鑒于學生之間的差異,教師可有針對性地實施分層教學,使不同層次的學生都能受益。

2.克拉申“i+1”輸入理論。美國語言學家克拉申的i+1 輸入理論是英語分層教學理論依據。克拉申強調,獲取語言最終要的途徑是通過獲得可理解的處于 i+1 的語言輸出。i(input)是指學生當前的語言表達和知識水平,1 表示輸入的材料的數量要略大于學生接受的數量,學生只有付出努力才能學有所獲,此部分內容具有挑戰性,且能激發學生的學習欲望。因此,輸入內容既不能遠超出學生的認知水平,也不能太接近學生的實際水平,足量的可理解輸入是語言學習的關鍵。因此,課堂教學活動的設計需考慮學生的實際英語水平和語言接受能力等因素,選取與學生相關的有趣的語言材料,并努力做到課堂教學內容跟學生已有的認知結構相匹配,從而取得良好的教學效果。

二、高職公共英語分層教學及其作用

1.分層教學的概念。國內外專家學者將分層教學歸納為兩種:廣義分層,即班內分層教學和跨班級分層教學;狹義分層教學,即在不打亂原行政班級的基礎上進行班內分層教學的形式。本文中提到的分層教學均指狹義分層教學,即針對行政班級內學生的實際英語水平制訂不同的課程教學目標,并明確提出不同的學習要求,使得不同層次的學生能夠在自己原有的基礎上取得進步和收獲。

2.班內分層教學的作用。公共英語課程班內分層教學充分考慮學生的個體差異,體現因材施教原則。實行班內英語分層教學有助于解決我院目前的英語教學存在的問題,一方面能夠有效地節約教學資源,另一方面能夠有效地提高英語課程教學質量,能夠充分激發各層次學生學習英語的主動性,有效提高學生課堂學習效率。

三、班內分層教學的實施

1.對教學對象進行合理分層。教師在教學過程中要了解學情,根據具體情況,將學生分為不同的層次,在實際教學過程中選擇不同教學方式,明確提出不同的課堂教學要求。筆者就昌吉職業技術學院2020級護理專業的學生進行了入學摸底考試及問卷調查,綜合學生入學前三周的課堂表現、學習態度等,參照學生的入學測試成績及高考成績將班內學生分為A、B、C三層,統計結果顯示,A層學生人數約占20%,B層學生人數約占30%,C層學生約占50%,C層學生所占班級人數比例較大。A層學生的英語水平良好,學習成績較好且學習態度端正,并且具有良好的學習習慣。B層的學生喜歡學習英語,課堂上積極主動,但學習態度欠佳,缺乏自制力,對所學知識一知半解缺乏鉆研精神。C層的學生英語基礎差,學習缺乏主動性,學習態度不端正。將A層定為優秀,B層為良好,C層為合格,通過這種分層方法讓學生明確教師的最低要求是達到合格,并且學生只要努力就能前進一個級別,有助于激勵學生通過努力學習提升自己。此外,讓A層的學生給C層的學生當小老師,課上可以在小組活動時有針對性地指導C組學生,課下可輔導C組學生,幫助C組學生學習基礎知識。這樣既有助于A組學生將輸入的知識進行有效輸出進一步提升自身語言能力,又有助于C組學生盡快趕上來。

2.對教學目標進行分層。不同層次學生的學習成績和學習能力不同,設置教學目標時應體現出差異性,對各層次學生設立的目標都應具有一定的挑戰性,但要在“踮著腳,跳一跳”就能達到的難度范圍內。如此更有利于調動學生的學習主動性,激發他們的學習積極性。 在設置教學目標時,針對不同層次的學生可以設置不同層次的任務要求。以外語教學與研究出版社出版的《新技能英語》第一冊第五單元 “Let's have fun ”第1-2課時為例:A層的教學目標是學會運用重點詞匯及句型,并能適當擴充詞匯及句型并將其運用到相關主題對話中。 B層的教學目標是學會運用重點詞匯及句型并進行簡單主題對話。C層的教學目標是學會運用所學重點詞匯及句型,在師生的幫助下進行簡單的口語交際。這樣,在教學內容相同的前提下,針對不同層次的學生設定不同的教學目標,能夠使各層次的學生都可以參與到課堂活動中來并能學有所獲。在相同的課堂環境和相同的時間下, 對于A 層學生而言,他們可以有效完成課堂任務并進行適當拓展和創造。 B 層學生能夠有效地完成任務,運用所學詞匯和句型完成會話,打好語言知識學習的基礎并注重學習技能的習得和運用。C 層學生學習目標是基礎性的,首要任務是通過自己的努力掌握重點詞匯及句型,然后在學有余力的情況下,由老師和A層的小老師幫助進行簡單的會話練習。

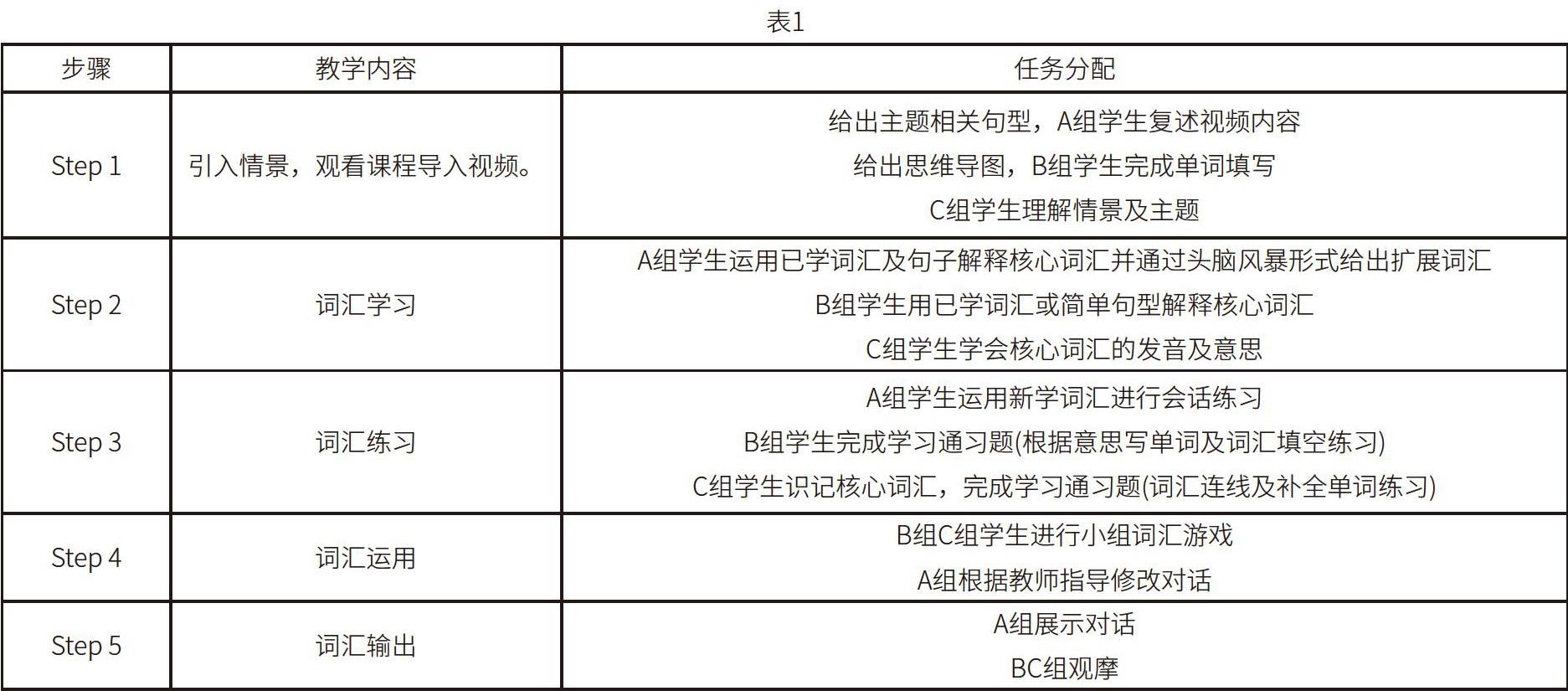

3.對教學內容進行分層。班內分層教學需要對相同的教學內容提出不同的教學要求。華國棟教授在《差異教學策略》一書中提出了“同教材,同進度,異要求”的教學策略。教師使用同樣的教材,講授同樣的教學內容,但根據學生的差異設置不同的教學任務,目的是學有余力的學生能夠得到提高和發展,幫助基礎薄弱的學生達到基本教學要求并緊跟教學進度。例如,詞匯教學模塊,教師可在講解單詞之前對該單元詞匯分析匯總,并整理出核心詞匯和重點詞匯。確保C 層學生會核心詞匯,B 層學生學會核心詞匯和重點詞匯,A 層學生能夠對所有詞匯進行運用并能完成適當的擴展練習。以《新技能英語》第一冊第五單元 “Let's have fun”第一課時詞匯教學為例,如表1所示。

根據表1所示,課堂教學內容均為詞匯教學,在教學具體實施的過程中,給不同層次的學生布置了符合學生實際水平的學習任務,并提出了相應的要求,有效地幫助各層次的學生取得了進步,讓學生有成就感,同時A層的學生能成為B層和C層的學生學習的榜樣。這符合克拉申的 i+1 輸入理論,既能合理利用上課時間,又能滿足不同層次學生的學習需求。

4.分層教學中考核評價。考核評價采取過程考核和期末考核相結合的方式。在教學過程中依據不同的評價標準進行橫向和縱向的評價。每個單元課程結束后,讓學生進行縱向比較并關注自己取得的進步。與此同時,也可以進行橫向比較,了解自己與其他組同學的差距。每單元結束后,可以在學習通為每個層次的學生發布過關測試題,各層學生都可以不斷練習以獲得理想的測試成績,B組和C組的同學也可挑戰高級別的測試以獲得更多積分,積分按30%的比例計入總評成績。除此之外,學生的總評成績還應包括:上課表現(20%)(旨在提高學生參與課堂活動的積極性)、作業,出勤(10%),期末綜合測試40%(發布不同難度的試題)。課堂活動設計、單元闖關、單詞測試、作業布置及考試試題等各個環節均要考慮到學生的差異性,使各層學生通過努力都能取得理想的成績。

班內分層教學有利于調動不同層次學生的學習積極性,有利于課堂教學的有效組織,也有利于科學合理地評價課程學習。使課堂教學更加容易,使不同層次的學生在課堂上都有學習目標,有學習任務并能參與課堂活動,大大提高了高職公共英語教學的有效性。

參考文獻:

[1]張程.高職公共英語現狀及教與學新法的探討[J].中國成人教育,2008(23):182-183.

[2]李海嬌.分層教學模式下的高職院校英語教學創新[J].佳木斯職業學院學報,2017(5):174-175.

[3]華國棟.差異教學論[M].北京:教育科學出版社,2007.

[5]Krashen S D. The Input Hypothesis: Issues and Implication[M]. Oxford: Pergamon, 1985.