國外慕課(MOOCs)研究綜述(2009-2020)

摘 要:自2008年慕課(MOOC)誕生以來,有關這種新型開放式學習方式的研究不斷增多。為了更好地了解國外MOOC研究的趨勢和主題,有必要對MOOC研究進行全面的分析與綜合。本文通過回顧2009年至2020年在國外期刊發表的294篇文獻,系統探究慕課的起源、定義、分類、平臺、優缺點以及研究的趨勢和主題。目的是對MOOC的研究進行全面、系統的評價,以幫助MOOC研究者更多地了解MOOC的研究主題、研究趨勢和典型的研究方法,并為MOOC的未來研究提供一些參考和啟示。

關鍵詞:大規模開放式在線課程;慕課;綜述;研究趨勢

中圖分類號:G434

文獻標識碼:A? 文章編號:2095-5995(2021)05-0017-08

大規模的開放式在線課程(MOOC)是一種在線學習環境,學習者可以免費訪問并以極低費用或免費注冊[1]。MOOC與傳統的在線課程之間的區別在于,MOOC對所有潛在的學習者都是開放的,并且如果學習者無意獲得證書,通常不會收取注冊費。隨著MOOC參與者數量逐年增加,公眾對MOOC的興趣和關注也隨之增加。過去幾年來,有關MOOC的接受度、優勢、設計、實施、影響和成果的實證研究增長迅速[2]。為了更好地了解國外MOOC研究的趨勢和主題,我們有必要對MOOC研究進行全面系統的分析與綜合。對MOOC研究的深入分析可以幫助政府和決策者從戰略上規劃MOOC和其他形式的開放教育所帶來的教育機會,還可以幫助MOOC研究人員掌握現有MOOC研究中的不足和空白。此外,對MOOC的研究進行全面、系統的回顧,可以幫助教育工作者了解遠程教育中這一新興領域的概念以及其中存在的問題和挑戰。本研究的目的是對MOOC的研究進行全面、系統的評價,以幫助MOOC研究人員更多地了解MOOC的研究主題、研究趨勢和典型的研究方法,并為MOOC的未來研究提供一些參考和啟示。本文對2009年至2020年發表的294項MOOC研究進行了回顧,回答以下特定研究問題:

首先,MOOC的研究現狀如何?該問題旨在發現有關MOOC的真實信息,揭示截至2020年已進行的研究,主要為了了解有關慕課的起源、分類、慕課平臺等信息。

其次,MOOC優勢與局限性的研究現狀如何?該問題旨在概述MOOC的優勢和局限性,目的是為研究人員提供有關慕課的發展潛力和局限性方面的信息。

最后,MOOC研究的主題或重點是什么?該問題旨在總結近十年來有關慕課研究的主題或熱點話題,揭示慕課研究方法和主題的變化。

一、研究方法

本研究中使用的方法是系統的文獻綜述,包括實證性和非實證性文獻,例如文獻綜述和理論性論文。本綜述的文獻是從Springer數據庫中收集的,并且必須滿足以下選擇標準:首先,鑒于MOOC最早出現于2007年和2008年,因此,本綜述的文獻發表于2009年至2020年之間。然后,使用關鍵詞“MOOC”和“Massive Online Open Courses(大規模在線公開課程)”來篩選標題和摘要。第三,這些文獻包括書籍章節、會議論文、雜志和期刊論文等形式,并且以英文發表。經過搜索,共檢索到301篇文獻,排除7篇與本研究的主題和關鍵詞無關的文獻,最后共篩選出294篇文獻供研究使用,其中包含書籍章節和會議論文共135篇,期刊論文59篇。盡管本綜述涵蓋了自MOOC誕生以來所發表的論文,但在2008年至2013年間,有關MOOC的研究出版物很少,絕大部分文獻主要分布在2014年到2020年。在2017年之前人們普遍認為慕課只是一種免費的開放性的教育資源;而自2017年以來,慕課已發展成為學位課程的一部分,參與者可以獲得學分和結業文憑。因此,本研究將MOOC的研究范式和重點領域綜述分為兩個階段:即第一階段2009-2016年和第二階段2017-2019年。

二、研究結果

(一)慕課的起源、定義和相關概念

實際上,MOOC始于2007年,當時David Wiley創建了第一個MOOC或MOOC原型[3]。Dave Cormier和George Siemens在2008年首先使用MOOC這個術語來描述George Siemens和Stephen Downes在加拿大開設的一門課程,該課程強調了連接式教學法和開放式學習[4]。2012年MOOC開始流行,并迅速向全球擴展。今天,世界各地提供了更多的MOOC課程,包括來自Udacity,Coursera和edX等著名MOOC提供者的課程。盡管有人對MOOC的未來表示懷疑,但目前的數據表明MOOC的數量仍在增長。實際上,Shah(2019)報告稱,2018年有900多家不同的大學提供了超過11400個MOOC,注冊人數超過1億[5]。Brouns(2014)詳細指出了慕課的定義和特征,慕課是指:“專為大量參與者設計的課程,只要有互聯網連接,任何人都可以隨時隨地訪問,沒有入學資格要求,并免費提供完整的在線課程體驗”[6]。

慕課的特點有:大規模。大規模是指慕課擴展到承載大量學習者的能力。雖然大多數MOOC僅有幾百名參與者,但某些課程的注冊人數已超過15萬。因此,其挑戰在于在大量參與者、內容質量和學習者的個人需求之間找到合適的平衡。開放性。在MOOC的背景下,它指的是向全球眾多參與者提供學習體驗,不論他們的位置、年齡、收入、意識形態和教育水平如何,也沒有任何入學要求或獲得高質量教育課程的費用。開放性也可以指提供開放的教育資源(OER),例如課程筆記、PowerPoint演示文稿、視頻講座和評估。在線。“在線”是指通過互聯網連接世界各地的這些課程的可訪問性,并為這些課程的參與者提供同步以及異步交互。課程。在MOOC中,它是指要傳授給學習者的學術課程,包括開放教育資源、學習目標、網絡工具、評估和學習分析工具。MOOC的最初概念是為大量的學習者提供免費和開放的訪問課程。但是,近年來,一些MOOC提供商會對其課程收費或免費提供課程,但學習者必須支付考試、證書或第三方合作伙伴的教學輔助費用。因此,隨著慕課的迅速發展以及面臨的各種挑戰,MOOC的原始定義也發生了改變[7]。如今,許多互聯網平臺也提供各種主題的在線課程,這些課程與慕課的區別在于,慕課得到了大學和國際組織提供的支持。慕課在每個教育領域都具有重要意義,因為慕課:(1)提供不斷發展的終身培訓;(2)提出了一種基于自主性的教學模式;(3)提供大量免費訪問知識和信息的途徑[8]。

(二)MOOC的類型

隨著MOOC平臺和概念的發展,不同學者從不同維度對慕課進行了分類。最早、最知名的分類是由Daniel(2012)提出來的,他把MOOC分為cMOOC和xMOOC兩類[9]。后來,Conole(2014)為這些術語提供了更詳細的定義[10]:

xMOOC:主要基于與內容的交互,基本上采用行為主義學習方法;

cMOOC:專注于利用社交媒體的力量以及與同齡人的互動,采用聯接主義學習方法。

這是一種基于MOOC的基礎教學法的簡單而實用的分類。隨著MOOC數量的大規模增加,出現了更多的分類方法,這有利于詳細了解多樣化的MOOC發展格局。Clark(2013)從教育學視角根據慕課的呈現方式將其分為八種類型[11]:

(1)轉換慕課(transfer MOOC):從大學的電子學習平臺上獲取現有課程,然后將其轉移到MOOC平臺上;

(2)定制慕課(made MOOC):專門為慕課制作的課程;

(3)同步慕課(synch MOOC):具有特定的開始、完成和評估日期的課程;

(4)異步慕課(asynch MOOC):無固定開始和結束時間的課程;

(5)適應性慕課(adaptive MOOC):使用適應性算法提供個性化學習體驗的課程;

(6)團體慕課(group MOOC):專為特定學生群體設計的課程;

(7)聯接式慕課(connectivist MOOC):通過社交媒體上參與者之間的聯系和討論開展學習的課程;

(8)小型慕課(mini MOOCS):內容少,持續時間短(通常適合學期結構以及傳統機構的時間表)。

值得注意的是,單個MOOC可能適合多個類別,例如,“轉移慕課”也可以是“異步慕課”或“同步慕課”。

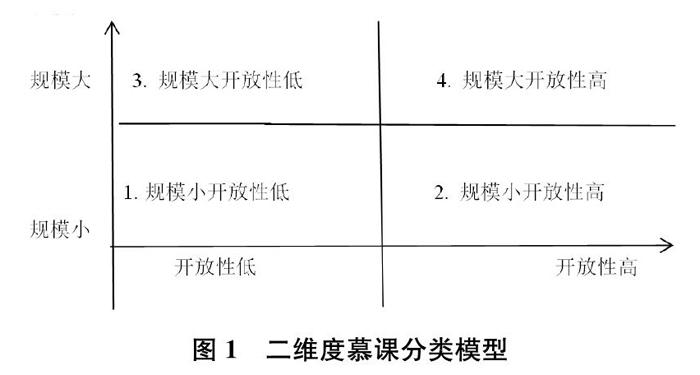

在對學習者的參與度和MOOC質量進行研究之后,Conole(2014)提出了對MOOC進行分類的12個維度,包括規模、多媒體的使用、溝通程度、合作程度、學習途徑、質量保證、認證、自主性、多樣性等[10]。Pilli和Admiraal(2016)根據規模和開放性兩個基本維度,提出了一種能夠更好地定義不同種類的MOOC的區別的分類方法[12]。任何MOOC都可以根據規模(即參與者的數量)和開放性(即可訪問性和靈活性)來定義。基于這兩個維度可以將MOOC分為四類:(1)規模較小且開放程度較低;(2)規模較小但開放程度較高;(3)規模較大但開放程度較小;(4)規模較大且開放程度較大。如下圖所示:

第一類慕課規模較小且開放程度較低,參加人數受到限制(通常只有200-500名參加者),訪問部分課程需要付費;第二類慕課規模較小但開放程度較高,課程材料和考試對所有參與者免費開放;第三類慕課規模較大但開放程度較低,對參與人數無限制,但免費內容有限;第四類慕課對課程內容和參加人數均無限制,這類慕課通過專家視頻授課傳遞知識和學問,因此名氣最大。根據這四種分類標準,Pilli和Admiraal(2016)確定了28種MOOC,其中包括:

COOC(社區開放在線課程):公司為客戶或員工提供的在線開放的小規模,非營利性課程;

DOCC(分散開放式協作課程):由不同結構協作制作的課程,其中每個機構圍繞核心學習資源組織一門課程;

POOCs(參與式開放在線課程):旨在創建參與式而非大規模的課程,使參與者能夠與課程內外的人們互動;

LOOCs(小型開放在線課程):只對15-20位付費學生開放,也允許少量未注冊學生付費參加該課程;

VOOC(在線職業公開課):基于職業教學法,可以在實際示例中顯示實際任務和程序,并由專家作為“會談負責人”提供建議;

HOOC(混合開放在線課程):是翻轉教室的一種版本,用于增強MOOC參與者與校園內學生之間的協作;

SPOCs(自調式在線課程):學習者自定進度的在線課程,學生可以按照自己的日程安排課程。

最后,有兩種新型的MOOC正在發展之中。NOOC(納米MOOC)使參與者能夠在1-20個小時的時間內對某種能力要素或某個知識領域進行探索、學習和評估,它最重要的特征是知識構建所需的時間大大減少,但很少有研究對其效果進行分析。另一種是LMOOC(語言MOOC),仍處于發展階段,指的是“用于第二語言的基于網絡的專用在線課程,可以不受限制地訪問和參與”。這種慕課是專門針對外語學習的最強大的課程,雖然主要是以英語學習為主,但是對其它語種例如漢語、日語、西班牙語等的興趣正在不斷增長。到目前為止,尚未有學者對NOOC和LMOOC進行過深入的研究[8]。

(三)MOOC平臺

近十多年,世界上出現了許多新的MOOC平臺。 最初的MOOC平臺都是以英語為語言服務,但現在也有一些區域性的MOOC平臺可提供英語以外的語言服務,包括Edraak(阿拉伯語),MiriadaX(西班牙語和葡萄牙語)和XuetangX(中文)。慕課平臺的快速增長以及MOOC產品范圍的擴大催生了MOOC聚合平臺,它們從各種平臺收集MOOC產品然后獨立進行評估和評級來增加慕課的價值。MOOC聚合平臺本質上是一個搜索引擎,可跨各類MOOC平臺進行操作,并以統一的方式顯示慕課的信息,以方便潛在的學習者[13]。西方四大主要慕課平臺包括:(1)Canvas Network(www.canvas.net)是由教育技術公司Instructure開發的MOOC平臺,于2012年啟動。截至2017年5月,它已被200多家機構列為合作伙伴。(2)Coursera(www.coursera.org)是由兩位斯坦福大學教授Andrew Ng和Daphne Koller于2012年創立的領先的MOOC平臺之一。截至2017年5月, Coursera在全球29個國家和地區擁有150多個合作伙伴,提供2, 173門課程。(3)edX(www.edx.org)由哈佛大學和麻省理工學院于2012年成立。截至2017年5月,它擁有90多個全球合作伙伴,并聲稱是唯一一家非營利性、資源開放的MOOC領先提供商。(4)Future Learn(www.futurelearn.com)是英國開放大學所有的私營公司,于2013年首次開設課程。FutureLearn的合作伙伴最初是部分英國大學,但現在的合作伙伴已擴展到包括國際大學和其他文化和教育機構,例如大英圖書館和英國文化協會。西方四大MOOC聚合平臺包括:(1)class central是MOOC的多平臺注冊網站。用戶可根據主題和開始日期搜索MOOC,平臺為學習者提供付費課程的材料和證書。(2)CourseBuffet(www.coursebuffet.com)的口號是“最有條理的在線課程目錄”。他們開發了自己的分類系統,并將其分配給目錄中的每門課程。(3)Coursetalk(www.coursetalk.com)是在線課程的多平臺聚合網站,目錄中有50, 000多門課程,包含MOOC和其他類型的課程(例如付費課程和小規模課程)。(4)MOOC-list(www.mooc-list.com)提供多種搜索MOOC列表數據庫的方法,用戶可以在初始頁面的搜索引擎中分類查找MOOC。

慕課平臺和慕課聚合平臺的區別在于后者有自己的系統,能夠提供慕課評分和評價服務,讓學習者了解各種慕課平臺提供的課程的質量,而前者此項功能并不常見。相反,慕課平臺主要提供有關課程開放和認證的信息。這些差異的原因可能是慕課平臺渴望使學習者盡可能容易地加入課程,而慕課聚合平臺則是為了幫助學習者評估課程對他們的有效性。

(四)MOOC的優勢與局限性

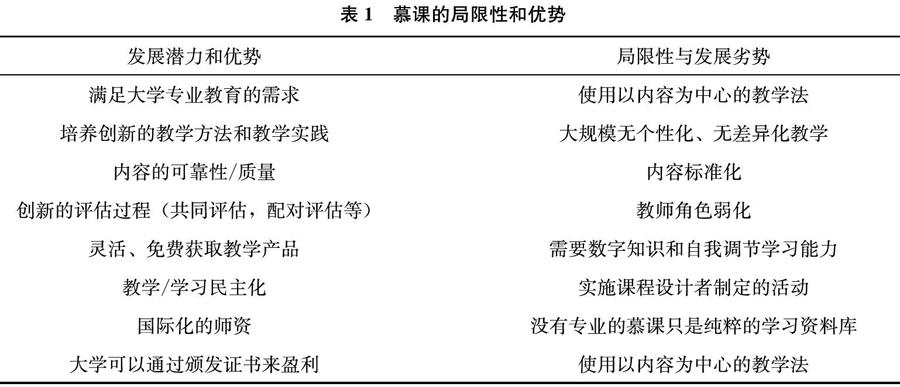

幾乎所有的研究者都認為慕課是一場教育革命,是教育發展的一種趨勢,但也有一些負面評價。慕課的弱點之一是學生的身份識別問題以及課程完成的證明。很大一部分參與者報名參加MOOC是為了提高他們的專業能力,但也可能僅僅是為了培養個人的興趣愛好。因此,平臺有必要開發更有效的識別工具來識別用戶身份。對慕課的一個批評是高輟學率。Zapata-Ros(2014)引用了賓夕法尼亞大學對慕課輟學率的一項調查研究,該研究結果表明,2012年6月至2013年6月有超過100萬學習者參與Coursera提供的16種 MOOC,但有50%的注冊用戶在第一階段結束之前就放棄了該課程,只有4%的用戶完成了該課程(轉引自Francisco Javier Palacios Hidalgo等,2020)[8]。此外,還有很多研究表明MOOC的輟學率很高。Hill(2013)確定了慕課的四種用戶類型:(1)潛水者,他們基本上只觀察一下課程的某些內容然后就放棄。(2)被動參與者,他們通過視頻和測驗復習某些內容,但不參加活動也不參加討論;(3)積極參與者,他們積極參加課程的所有活動;(4)中途退出者,他們只愿意參與某門課程中的某些主題而無意學完該課程的全部內容。[14]另一方面,慕課的評估過程也存在一些缺點。通過自動測試類型的考試(主要是單項選擇題),可以實現大量的MOOC評估,從而確保MOOC平臺可以快速接收用戶提供的信息。但是,這種測試無法反映出參與者的自主學習和相互協作的重要性,還需要進一步完善。另一個批評意見與慕課缺乏(個人)導師有關,學習過程缺乏導師的指導,會使學生的進步更加困難。沒有導師為注冊學習者答疑解惑,會使學習者產生孤獨感和挫折感。盡管自主學習是MOOC的特征之一,而且在當今社會自主獨立學習也是一項有價值的技能,但并不是每個人都具備自主學習能力。最后一個引人注目的爭議是慕課隱藏的業務模式,即慕課平臺通過證書獲得盈利。MOOC平臺提供的內容和材料通常是免費的,而成績證書需要付費獲取。如果已完成課程的參與者希望獲得文憑以證明他們已完成所有任務并實現了課程目標,則他們通常需要支付40-80歐元(每個平臺自主定價)。而且,雖然學生已經獲得了這種證書,但是大多數公司并不認可慕課這種優質教育工具,大多數教育機構也不給予相應的教育學分[15]。

盡管有著各種各樣的弊端,MOOC作為一種重要的教育資源,依然被證明具有巨大的價值。首先,MOOC促進了知識的民主化:每個人都可以獲取優質信息和知識,這不再是少數人的特權。這要歸功于大學組織了這些課程,讓每個人都可以學習這些課程的材料和內容。同時,這些課程允許用戶創建一個學習社區,并可以與成千上萬的人進行交流,課程伙伴在促進知識建構方面起著核心作用,與具有相同興趣和專業背景的參與者保持聯系使MOOC的價值超越單門課程的價值,因為用戶一旦完成網絡構建,將給個人、學術和專業發展持續不斷地帶來好處。其次,MOOC的另一個優勢在于可以增強繼續學習能力。慕課為永久性終身學習提供了一種良好的工具,因為慕課可以使用戶能夠強化某一主題的知識,或者為他們發現新知識提供機會。

MOOC的發展潛力遠遠不只以上這些優勢。慕課滿足了大學本科生對個性化教育以及著名大學和機構提供支持的高質量培訓的高端需求。此外,MOOC提倡新方法和創新教育實踐,以及最新的評估方法,包括共同評估和同伴互評,這在傳統大學教學中并不常見。慕課給發展中國家帶來的好處更多,特別是在那些受教育機會非常有限并且年輕人和成年人由于教育資源匱乏而無法接受教育的地區。MOOC使他們能夠以較低的成本獲取知識,否則因為時間或距離的限制,他們根本無法獲取這些知識。最后,可以肯定的是,慕課不僅使學生受益,也使大學受益,因為大學可以通過慕課增加聲譽,通過證書盈利,還可以聘請大學教授來授課,傳播知識。慕課公司也可以通過創建數字平臺、提供教學內容并發行證書獲取利潤。慕課的發展潛力和優勢以及局限性和劣勢見表1:

(五)研究主題和熱點話題

根據Veletsianos 和Shepherdson(2015),慕課研究主題可分為以下四大類:(1)注重學生的研究;(2)注重教師的研究;(3)注重設計的研究;(4)注重情境和影響力的研究。[16]這四大主題有效地概括了各種不同的慕課研究領域。在筆者搜集的59篇期刊論文中,有26篇論文主要與學生研究有關,其次是注重設計研究(19項)、注重情境和影響研究(9項)以及注重教師研究(5項)。

注重學生的研究。大多數文獻集中在與學習者和學習有關的主題上,該主題涵蓋學習者行為和表現,學習者參與和互動,學習者感知和偏好,學習者體驗、動機和人口統計,等。大量的研究者考察了慕課的完成率、保留率和學習者亞群體。例如,Jordan(2014)發現慕課完成率通常不到注冊人數的10%[17];Reich(2014)顯示,具有不同意圖的學習者的認證率有很大差異[18]。這方面的研究通常與研究者將學習者進行識別和分類的有關。 Kizilcec,Piech和Schneider(2013)將學習者分為四類:完成者、觀察者、早退者和體驗者[19]。Kellogg,Booth和Oliver(2014)將學習者分為互動者、上網者、主持人和隱形人[20]。

注重設計的研究。此主題與MOOC本身的設計、創建和實施有關,包括評估方法的研究,獨特學習環境的描述,針對特定主題的MOOC的創建以及對課程成功性的評估。例如,Yang,Piergallini,Howley和&Rose(2014)致力于將社交互動工具納入在線課程中[21]。Nour Awni Albelbisi(2020)制定和驗證了MOOC的成功量表并發現系統質量、態度和課程質量可以預測對MOOC的滿意度[22]。Aicha Bakki 和Lahcen Oubahssi等人(2020)提供了一種模型和工具即MOOC編輯工具(MOOCAT)來協助教師在聯接式MOOC環境中進行教學場景設計和實施[23]。

注重情境和影響的研究。此主題包括對MOOC的認知研究,慕課作為教育媒介的實用性研究及慕課的經濟影響研究。例如,Luis Cachay-Huamn和 Darinka Ramírez-Hernndez(2019)對17210名有關能源可持續性發展的慕課參與者的跟蹤調查發現,MOOC參與者意識到慕課促進了他們在能源問題方面的專業發展,獲得了新的商機,拓展了職業關系,增強了自己的毅力和自學技能以及信息和通信技術的使用能力[24]。Kai Wang & Chang Zhu(2019)分析了基于MOOC的翻轉式學習的有效性,并提出了慕課在傳統大學教育中的重復使用指南。準實驗研究結果表明,學生在基于慕課的翻轉課堂中的表現優于傳統課堂,但自我效能感和自主學習能力無變化[25]。

注重教師的研究。很少有論文關注與教師和教學有關的主題,該主題主要關注教師對MOOC的認識、看法和經驗。例如,Mingzhuo Liu, Shenghua Zha & Wu He(2019)對MOOC開發、教學和運營中的管理人員和教職員工兩個重要因素進行了調查[26]。Sheard等人(2014)調查了來自23個國家和地區的236名慕課教職員工對MOOC的認識和態度問題[27]。Khalil, H. & Ebner, M. (2013)調查了教師對慕課互動的認知和滿意度[28]。

三、結論

毫無疑問,技術的進步導致了當前社會、經濟和教育情境的變革。新技術正在改變傳統的教育觀念,并在過去的幾十年中顯示出了顯著的重要性。本文分析了自2009年至2020年間發表的294篇相關文獻,系統地回顧了關于MOOC的起源、概念、類型、平臺、優勢與局限性、研究主題和熱點話題等內容。慕課因其靈活性、開放性和內容的可靠性培育了教育新方法和創新性教育實踐,但要充分利用這些課程,仍然面臨許多局限性,例如,以內容為中心的教學法與大規模教學無法滿足用戶個性化需求,也無法區分用戶。本研究發現慕課的研究主題主要集中于MOOC學習者的需求和經驗。具體研究焦點主要針對教學設計、學生的輟學或保留、學習者的體驗、社會學習、動機、參與度、表現和互動等。值得注意的是,與第一階段(2009—2016年)相比,有關學習者的行為、動機、自我調節學習、將MOOC納入大學課程以及學習者互動等新主題在第二階段(2017—2020)有所增加。教學設計是第二個最常被研究的領域。但是,只有很少的研究關注MOOC教師或MOOC的教學情境和影響。另外,使用定量方法研究MOOC教師的相關研究尤其罕見。因此,我們需要開展更多與MOOC教師相關的研究,例如提供MOOC的教師動機,與MOOC相關的教師設計和開發經驗,教師的教學實踐,以及教師與助教、客座專家和教學設計者之間的互動。對MOOC教師的設計過程和認知能力的研究可以促進對MOOC的質量、MOOC的文化敏感性、MOOC教學法(包括課程互動和參與)以及MOOC教師的評估實踐更深入的了解。此外,未來應使用定量或混合方法開展與MOOC教師有關的研究。考慮到慕課在過去幾年中從最初的免費和開放模式發展成為盈利模式,建議今后的研究應繼續拓展慕課的教學方法以及與慕課可持續發展和演變相關的主題。最后,本研究只選擇英文文獻,因此無法獲得MOOC研究的全貌,這是本研究的第一個局限。其次,本研究只選擇了Springer數據庫上面的部分文獻,文獻數量有限,希望這些限制在未來的研究中得到進一步解決。

參考文獻:

[1]Alexander McAuley, Bonnie Stewart, George Siemens & Dave Cormier. THE MOOC MODEL FOR DIGITAL PRACTICE[EB/OL]. https://www.oerknowledgecloud.org/archive/ MOOC_Final.pdf.

[2]Deng R., Benckendorff P. A contemporary review of research methods adopted to understand students and instructors use of massive open online courses (MOOCs) [J]. International Journal of Information and Education Technology, 2017(8): 601-607.

[3]Mota R. & Scott D. Education for innovation and independent learning [M]. Oxford: Elsevier, 2014.

[4]Zhang, Y. Benefiting from MOOC[A]. In world conference on educational multimedia, hypermedia and telecommunications[C]. 2013(1): 1372-1377.

[5]Shah, D. Year of MOOC-based Degrees: A Review of MOOC Stats and Trends in 2018[EB/OL]. https://www.edsurge.comnews2019-01-02-year-of-mooc-based-degrees-a-review-of-mooc-stats-and-trends-in-2018.

[6]Brouns F , Mota J, Morgado L,et, al. A networked learning framework for effective MOOC design: the ECO project approach[M]. Oxford: EDEN, 2014.

[7]Mohamed A. C., Ulrik S., Marold W. & Harald J. MOOCs: A Review of the State-of-the-Art [EB/OL]. https://www.researchgate.net/publication/275823066_MOOCs_a_review_of_the_state-of-the-art.

[8]Francisco J. P. H., Cristina A. H. A. M., Elena G. P. MOOCs: Origins, Concept and Didactic Applications: A Systematic Review of the Literature (2012-2019) [J]. Technology, Knowledge and Learning, 2020(25): 853-879.

[9]Daniel, J. Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility [J]. Journal of interactive Media in education, 2012(3): 1-20.

[10]Conole,G. A new classification schema for MOOCs [J]. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2014(3):65-77.

[11]Clark, D. MOOCs: taxonomy of 8 types of MOOC [EB/OL]. http://donaldclarkplanb.blogspot.co.uk/2013/04/moocs-taxonomy-of-8-types-of-mooc.html.

[12]Pilli, O. & Admiraal, W. A taxonomy for Massive Open Online Courses [J]. Contemporary Educational Technology, 2016(3):223-240.

[13]Liyanagunawardena, T. R., Lundqvist, K., Mitchell, R., Warburton, S. & Williams, S. A. A MOOC taxonomy based on classification schemes of MOOCs[J]. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 2019 (1):85-103.

[14]Hill, P. The four student archetype emerging in MOOCs [EB/OL]. https://eliterate.us/the-four-student-archetypes-emerging-in-moocs/.

[15]Teplechuk, E. Emergent models of massive open online courses: an exploration of sustainable practices for MOOC institutions in the context of the launch of MOOCs at the university of Edinburgh [EB/OL]. https://era.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/7536/MOOCs_MBADissertationTeplechuk_Master.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[16]Veletsianos, G. & shepherdson, P. Who studies moocs? Interdisplinarity in mooc research and its changes over time [J]. International review of research in open and distributed learning, 2015(3):1-17.

[17]Jordan, K. Initial trends in enrolment and completion of massive open online courses [J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2014(1):133-160.

[18]Reich, J. MOOC completion and retention in the context of student intent [EB/OL]. https://er.educause.edu/articles/2014/12/mooc-completion-and-retention-in-the-context-of-student-intent

[19]Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. Deconstructing disengagement: Analyzing learner subpopulations in massive open online courses[A]. In 3rd International Conference on Learning Analytics and Knowledge, LAK[C]. New York: Association of Computing Machinery, 2013:170-179.

[20]Kellogg, S., Booth, S., & Oliver, K. A social network perspective on peer supported learning in MOOCs for educators[J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2014(5):263-289.

[21]Yang, D., Piergallini, M., Howley, I., & Rose, C. Forum thread recommendation for massive open online courses[A]. In Proceedings of the 7th International Conference on Educational Data Mining[C]. London: International Educational Data Mining Society, 2014:257-260.

[22]Nour Awni Albelbisi. Development and validation of the MOOC success scale (MOOC-SS)[J]. Education and Information Technologies, 2020(25):4535-4555.

[23]Aicha Bakki, Lahcen Oubahssi, et, al.. A Model and Tool to Support Pedagogical Scenario Building for Connectivist MOOC Technology[J]. Knowledge and Learning, 2020(25):899-927.

[24]Luis Cachay-Huamn & Darinka Ramírez-Hernndez. Open, interdisciplinary and collaborative educational innovation to train in energy sustainability through MOOC: perception of competency development[J]. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2019(13):1341-1352.

[25]Kai Wang and Chang Zhu. MOOC-based flipped learning in higher education: students participation, experience and learning performance[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2019(16): 33-51.

[26]Mingzhuo Liu, Shenghua Zha & Wu He. Digital Transformation Challenges: A Case Study Regarding the MOOC Development and Operations at Higher Education Institutions in China[J]. TechTrends, 2019(63):621-630.

[27]Sheard, J., Eckerdal, A., Kinnunen, P., Malmi, L., Nylén, A., & Thota, N. MOOCs and their impact on academics[A]. In Proceedings of the 14th Koli Calling International Conference on Computing Education Research[C]. New York: ACM, 2014:137-145.

[28]Khalil, H., & Ebner, M. “How satisfied are you with your MOOC?”-A research study on interaction in huge online courses[A]. In Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013[C]. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2013:830-839.

A Review of MOOCs Research Abroad (2009-2020)

Cheng Jian-shan

(School of Foreign Languages, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205)

Abstract:Since the birth of MOOC in 2008, research on this new open learning method has continued to grow. In order to better understand the trends and themes of foreign MOOC research, it is necessary to conduct a comprehensive analysis and synthesis of MOOC research. This paper reviews 294 articles published in foreign journals from 2009 to 2020 to systematically explore the origin, definition, classification, platform, advantages and disadvantages of MOOCs, as well as research topics and trends. The purpose is to conduct a comprehensive and systematic evaluation of MOOC research to help MOOC researchers understand more about MOOC research topics, research trends and typical research methods, and to provide some references and enlightenment for MOOC future research.

Keywords:large-scale open online courses; MOOC; review; research trends

基金項目:湖北省教育科學規劃2020年度專項資助重點課題“學術英語學習者在線語料庫創建與應用研究”(課題編號2020ZA13);武漢工程大學人文社科基金項目“專門用途英語學習者語料庫創建與應用研究”(項目編號:2019014).

作者簡介:程建山,男,湖北武漢人,武漢工程大學副教授、碩士生導師,主要從事語料庫語言學、外語教學研究.