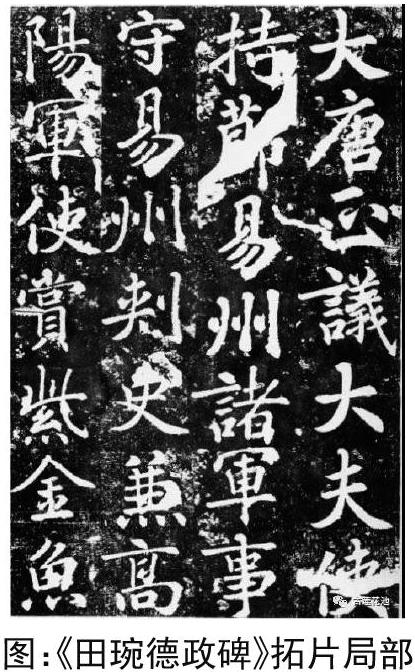

田琬德政碑

◆摘? 要:田琬德政碑刻于唐代,是古蓮花池園內(nèi)最著名的碑刻之一,國家一級文物。碑文主要記載田琬的家世出身、學業(yè)為人以及在易州為官的經(jīng)歷,頌揚田琬在易州的德政和百姓對他的感激之情。此碑藝術價值極高,是研究我國唐代行書法度的重要范例之一。

◆關鍵詞:田琬德政碑;古蓮花池;文物;藝術價值

古蓮花池不僅以古樸典雅、清碧絕塵的風姿聞名于世,而且園內(nèi)藏有大量歷代碑刻,是河北省著名的碑群地之一。

目前珍存的碑刻有著名的唐《田琬德政碑》、宋《蔡京送行碑》、元《老索神道碑銘》、明《西夏文陀羅尼經(jīng)幢》、清《蓮池書院法帖》《王陽明詩》《龍飛》 等碑刻,以及清代皇帝御制詩碑、明末殉難者碑、蓮池歷代修繕碑記等共計200余通,其中《田琬德政碑》是國家一級文物。《田琬德政碑》原位于易縣城內(nèi),清朝乾隆年間,直隸總督方觀承將它移入保定,1932年移入古蓮花池園內(nèi)。碑文主要記載了田琬的家世出身、學業(yè)為人以及在易州為官的經(jīng)歷。重點是頌揚田琬在易州的德政和百姓對他的感激之情。此碑有三個特點:

一、歷史悠久

此碑立于古蓮花池園內(nèi)水東樓南,碑高333厘米,寬120厘米,厚36厘米。刻于唐開元二十八年(740年),距今已有1200多年的歷史了。

二、它是一通“活人碑”,并非所謂的“蓋棺論定”

大家知道,中國有給過世的人樹碑立傳的風俗,也就是俗語所說的“蓋棺論定”。田琬在易州做了五年刺史,后調(diào)到安西(今新疆吐魯番一帶)任都護府都護,易州的百姓為了紀念他的德政,在他調(diào)離易州八個月以后,給他立了這通“德政碑”。該碑原豎于易縣城內(nèi),清乾隆年間,直隸總督方觀承將它移至保定,經(jīng)大西門時,碑忽落地,斷為數(shù)塊,修治后豎于保定府學明倫堂左隅。1929年官產(chǎn)局處分府學地址,得主王獻章將它棄置于南白衣庵前,碎為十二段。1932年秋,清苑縣文獻委員會發(fā)函報告縣政府,經(jīng)王獻章同意,由文委會出價運至蓮池保存。1935年,有幾位注重古物的廳長“顧而惜之”,于是倡議捐款,雇工修治,豎之而建亭保護。這一過程被時任清苑縣縣長蕭鶴延撰為《唐田琬碑亭記》刻于碑陰,后人得以明了該碑曾在府學遺產(chǎn)處分后被得主棄置而破損,又被有關部門和人士運至蓮池,“鳩工合石而豎之,得筑亭以護之”這一經(jīng)過。

三、藝術價值高

此碑由集賢院學士徐安貞撰文,逸土蘇靈芝書丹并篆額,太原王希貞刻石。

碑額篆書“大唐易州刺史田公德政之碑"。碑文字體為行書,二十九行,每行六十字。

碑文字體為行書,二十九行,每行六十字。碑文簡介田琬的家世與履歷,記述他蒞任后實行“寬明”的政策使易州百姓財用阜足,心存忠愛,贊揚他經(jīng)常巡視桑野,以德化民,使城鄉(xiāng)“莫不競者讓,暴者仁,毅者溫,懦者立”。因此百姓立碑為他存“令名”。

徐安貞(671~743年),初名楚壁。龍丘(后改為龍游,1960年并入衢縣、金華縣,屬浙江省)人。神龍二年進士。玄宗時,為起居舍人,詔書多出其手。官至中書侍郎。有詩文多卷,久佚,明代童佩將其遺文輯為《徐侍郎集》。

蘇靈芝,唐開元、天寶年間武功(今屬陜西)人。官承奉郎、守經(jīng)略軍曹參軍。以行書擅名,蘇靈芝的書法被歐陽修稱譽為唐代寫碑手。《宣和書譜》稱贊他的書法“在唐人翰墨中固不易得,蓋是集眾善而成一家者”。《田琬德政碑》書體優(yōu)美,筆法瀟灑流暢,剛柔相濟,是研究我國唐代行書法度的重要范例之一,藝術價值極高。除此之外,他傳世的作品還有《易州鐵像頌》《夢真容碑》《憫忠寺寶塔頌》等。他一生寫碑眾多,但傳世甚少,所以此碑尤為珍貴。

此碑是古蓮花池內(nèi)收藏的年代最早、書法價值最高的一通碑。歷代書法家、金石學家多有推崇,趙崡《石墨鐫華》、錢大昕《潛研堂金石文字跋尾》、武億《授經(jīng)堂金石文字跋》、王昶《金石萃編》等均有著錄、介紹。近年來,《河北金石輯錄》《古蓮花池碑刻萃集》《保定名碑》《古蓮花池碑文精選》等書籍先后載入此碑,更是使其聲名遠播,大放異彩。

參考文獻

[1]柴汝新,蘇祿煊.古蓮花池碑文精選[M].保定:河北大學出版社,2012.

作者簡介

張穎(1978.12—),女,河北保定人,蓮池書院博物館,文博專業(yè)副研究館員,研究方向:文博專業(yè)展覽陳列。