記憶·傳承·發(fā)展

——近年傳統(tǒng)童謠類書籍的出版情況分析

馮麗軍

(韓山師范學院 文學與新聞傳播學院,廣東 潮州 521041)

英國著名教育家、哲學家懷特海認為,“過去的知識惟其有價值,就在于它武裝我們的頭腦,使我們面對現(xiàn)在。”“現(xiàn)在是神圣的境界,因為它包含過去,又孕育未來。”[1]傳統(tǒng)童謠,作為一種長期流傳于民間兒童口中的韻語短歌,雖是一種“過去的知識”,但由于其“包含過去”和“孕育未來”,所以它在當下的價值是不言而喻的。我國自明清以來,就不斷有文人對流傳于民間的童謠進行搜集整理,如明代呂坤的《演小兒語》、清代鄭旭旦的《天籟集》,五四時期更是在周作人等大家的倡導下,掀起了對各省民間歌謠進行搜集整理的高潮,其中就包含著大量的兒童歌謠。其后,對傳統(tǒng)童謠的搜集雖沒有再掀高潮,但成果仍依稀可見,如蔣風編的《中國傳統(tǒng)兒歌選》(1983)、吳珹編的《河北傳統(tǒng)兒歌選》(1984)、郁寧遠編的《中國童謠》(1996)、汪梅田編的《福建傳統(tǒng)童謠精選》(2007)等。近年來,由于人們對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重視,不斷有新的傳統(tǒng)童謠類書籍出版,這無疑是與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針相契合。據(jù)本人的不完全統(tǒng)計(以當當網(wǎng)、淘寶網(wǎng)的信息為依據(jù)),僅從2012年以來,各地出版的傳統(tǒng)童謠類書籍就有30 多種(現(xiàn)當代兒歌的書籍不在統(tǒng)計之列)。對這些傳統(tǒng)童謠類書籍的內(nèi)容及形式進行梳理,可以大致掌握我國目前傳統(tǒng)童謠類書籍的出版情況。

一、近年傳統(tǒng)童謠類書籍的出版情況

(一)收集數(shù)量多,涵蓋面廣

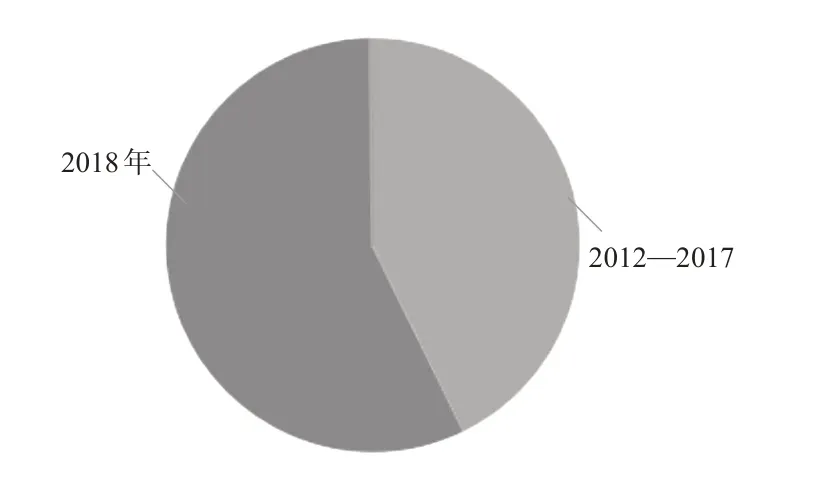

近些年出版的傳統(tǒng)童謠書籍所收童謠的數(shù)量多,涵蓋面廣。如金波主編的《中國傳統(tǒng)童謠書系》(接力出版社,2012 年)收錄了2 000 首童謠,基本上涵蓋了大江南北的傳統(tǒng)普通話童謠,是收錄數(shù)量比較大的童謠系列書籍。另外,《聽媽媽念童謠》(河北少年兒童出版社,2013 年)收錄傳統(tǒng)童謠300 多首、《老童謠》(全10 冊,明天出版社,2015 年)收錄傳統(tǒng)童謠160 首、《跟媽媽玩童謠》(河北少年兒童出版社,2013 年)收錄傳統(tǒng)童謠100首、《嘿!童謠》(全5冊,海燕出版社,2018年)收錄傳統(tǒng)童謠100首、《景紹宗繪童謠》(東方出版社,2018年)收錄傳統(tǒng)童謠80首、《劃船歌·80首中華傳統(tǒng)經(jīng)典童謠——誦讀、歌唱、游戲和繪畫》(中央音樂學院出版社,2015 年)收錄傳統(tǒng)童謠80首。除了這些收錄普通話童謠的書籍之外,也可見到一些收錄傳統(tǒng)方言童謠的圖書問世,如《精選潮汕方言童謠》《繪聲繪色看方言:廣府童謠氹氹轉(zhuǎn)》《繪聲繪色看方言:潮汕童謠畫你知》《珠三角童謠》《嶺南童謠大典:童謠雅韻》《老廣新游之手繪童謠》《老廣新游之廣府童謠》《老廣新游之玩轉(zhuǎn)童謠》《上海老味道:童謠與游藝》等,也都收錄地域童謠。除了《老廣新游之手繪童謠》收錄12 首童謠外,其余版本也都收錄地域童謠幾十首以上,其中陳子典編著的《嶺南童謠大典:童謠雅韻》收錄的地域童謠也有430首之多。2018年傳統(tǒng)童謠書籍的出版數(shù)量明顯增加,幾乎是2012至2017年出版數(shù)量之和,顯現(xiàn)出人們對此類圖書的關(guān)注度越來越強(如圖1所示)。

(二)版式別開生面,樣式繁多

這些童謠書籍打破了以往童謠書籍刻板的設(shè)計形式,有較常見的16 開本、24 開本的,如《老童謠》、《讀讀童謠和兒歌》;也有《劃船歌·80首中華傳統(tǒng)經(jīng)典童謠——誦讀、歌唱、游戲和繪畫》《上海老味道:童謠與游藝》《景紹宗繪童謠》這種采用新穎版式的:采用明信片形式的,如鄒海慶編繪的《上海老味道:童謠與游藝》(上海人民美術(shù)出版社,2018 年);采用日歷形式的,如楚塵文化編的《童謠日歷》(中信出版社,2017 年);采用立體書形式的,如大話國著的《老廣新游之玩轉(zhuǎn)童謠》(廣州出版社,2015 年);采用繪本形式的,如陳暉編的《和平童謠》(北京師范大學出版社,2016 年);與線上動漫互動結(jié)合的,如《小辰光:唱童謠·誦經(jīng)典》編寫組編的《小辰光:唱童謠·誦經(jīng)典》(上海大學出版社,2018年)。

(三)圖書裝幀設(shè)計精美

為了吸引兒童的注意力,保證良好的閱讀效果,出版者越來越重視傳統(tǒng)童謠類書籍的插圖設(shè)計,在這30多種書籍中,僅《聽媽媽念童謠》和《嶺南傳統(tǒng)童謠:廣府童謠、客家童謠、潮汕童謠》兩種沒有插圖,其余的皆有彩色插圖,而且插圖形式豐富多樣:有手繪的,如《景紹宗繪童謠》(東方出版社,2018 年);有剪紙的,如《中國童謠》(全8 冊)(朝華出版社,2018年);有大師的手筆,如沈苑苑繪的《和平童謠》(北京師范大學出版社,2016年),也有兒童的涂鴉之作,如郁寧遠編著《游戲童謠》(中國言實出版社,2016年)。

(四)充分利用多媒體,形象展示傳統(tǒng)童謠

2018 年以前出版的傳統(tǒng)童謠類書籍大多是無聲的,個別的會采用CD 光碟和掃碼視聽的形式,如林朝虹、林倫倫編著的《精選潮汕方言童謠》(2013)、鄧詠秋、王傳燕編的《最愛中華老童謠》(2012),許愛靖編著的《跟媽媽玩童謠》(2013)則采用了掃碼看視頻的形式,動態(tài)展示了傳統(tǒng)童謠的玩法。而2018 年以后出版的傳統(tǒng)童謠書籍則充分利用了多媒體技術(shù),如湯素蘭編的《讀讀童謠和兒歌》(全4 冊)、甘于恩主編,葉麗詩等編著的《繪聲繪色看方言:廣府童謠氹氹轉(zhuǎn)》、甘于恩主編,于冬毅等編著的《繪聲繪色看方言:潮汕童謠畫你知》、彌彌和馬清原編的《漫讀老童謠》、陳暉編的《和平童謠》,均采用了掃碼聽童謠音頻的形式,做到了聽、讀、玩一體化,使傳統(tǒng)童謠借現(xiàn)代科學技術(shù)之力得到了更好的呈現(xiàn)。2018 年以來出版的動態(tài)呈現(xiàn)傳統(tǒng)童謠的書籍占比甚至超過了2012—2017 年幾年之總和(見圖2)。

圖2 2012—2018年傳統(tǒng)童謠類聲像圖書的占比情況

(五)注重對童謠文化底蘊的挖掘

以前出版的童謠類書籍僅有注音和簡單的文意說明,而近年來出版的童謠書籍注意到了對童謠文化意義的闡釋,如大話國著的《老廣新游之廣府童謠》不僅對廣府童謠里面提及的游戲玩法作了詳細說明,更突出了繪本元素,配以生動活潑、廣府味道濃厚的插圖100 多幅,借以展示廣府童謠的豐厚文化底蘊;于冬毅等編著的《繪聲繪色看方言:潮汕童謠畫你知》(60 首)不僅包含詞語注釋,并對每首童謠中出現(xiàn)的文化元素進行分析解讀。李喻、張小楠、馮可編選的《中國傳統(tǒng)文化童謠》直接把《山海經(jīng)》《黃帝內(nèi)經(jīng)》《道德經(jīng)》《逍遙游》《論語》等古代典籍用童謠的形式進行了再創(chuàng)作,很好地傳承了中華傳統(tǒng)文化。

綜上,我國目前出版的傳統(tǒng)童謠類書籍無論是內(nèi)容上,還是形式上,較之以往有了很大的突破,很好地起到了保護傳統(tǒng)童謠的作用。但是,傳統(tǒng)童謠作為一種非物質(zhì)文化遺產(chǎn),對其進行搶救和保護有兩個層面的意義:記憶與發(fā)展。宣傳出版只是一種“記憶”手段,即借助各種新媒介,如音像、動漫、微信、數(shù)字資料庫建設(shè)等方式,把這些瀕危遺產(chǎn)記錄下來,保存起來,使其成為民族或地域文化的記憶,而更高層面的意義應(yīng)是“發(fā)展”,即創(chuàng)造和提供適宜的環(huán)境和土壤,使這些遺產(chǎn)能夠重新迸發(fā)活力,使其延續(xù)下去。而從當下該類書籍的出版情況來看,其在助力童謠的延續(xù)發(fā)展方面還存在著一些問題。

二、童謠類書籍出版存在的問題

(一)收錄篇目標準混亂,良莠混雜

習近平總書記的《在紀念孔子誕辰2565周年國際學術(shù)研討會暨國際儒學聯(lián)合會第五屆會員大會開幕會上的講話》中指出:“傳統(tǒng)文化在其形成和發(fā)展過程中,不可避免會受到當時人們的認識水平、時代條件、社會制度的局限性的制約和影響,因而也不可避免會存在陳舊過時或已成為糟粕性的東西。這就要求人們在學習、研究、應(yīng)用傳統(tǒng)文化時堅持古為今用、推陳出新,結(jié)合新的實踐和時代要求進行正確取舍,而不能一股腦兒都拿到今天來照套照用。”[2]傳統(tǒng)童謠作為中華傳統(tǒng)文化的一部分被搜集整理出版,是為了保護和搶救中華傳統(tǒng)文化,這本是件好事,但如果不注意甄別和選擇,眉毛胡子一把抓地全盤照搬,就難免會造成食古不化、泥沙俱下的現(xiàn)象。如《老童謠》中收錄的“悄悄話兒,爛嘴巴兒,嘴巴底下一包針,扎恁媽媽的腳后跟。”“亮亮月,星星出,婆婆煮飯公公吃。公公吃到一粒沙,打得婆婆扁似渣。”這種傳統(tǒng)童謠對提高人們思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)具有零價值或負價值,它們被不加選擇地搜集在當下的童謠類書籍中公開出版,忽視了內(nèi)容應(yīng)該積極健康向上,這對缺乏戒備心理的讀者,尤其是缺乏辨別力的小讀者會產(chǎn)生不好的影響。我們出版、傳播傳統(tǒng)童謠,如果只是為了保存保真,那自當尊重傳統(tǒng),禮敬歷史,可如果是為了傳承發(fā)展,那就得有所辨析和取舍。筆者認為,對于傳統(tǒng)童謠的整理出版,某些童謠可以被記憶,但不宜傳承,我們要傳播的只能是優(yōu)秀的傳統(tǒng)童謠。

(二)具有可操作性、實踐性的傳統(tǒng)童謠類書籍缺失

習近平總書記指出:“努力實現(xiàn)傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,使之與現(xiàn)實文化相融相通,共同服務(wù)以文化人的時代任務(wù)。”[3]傳統(tǒng)文化只有通過創(chuàng)造和創(chuàng)新,才能實現(xiàn)有活力的傳承。那么傳統(tǒng)童謠如何立足現(xiàn)實,發(fā)揮其在當下經(jīng)濟建設(shè)和文化建設(shè)方面的作用呢?“實現(xiàn)中華傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化創(chuàng)新性發(fā)展……與認識層面的理解與把握相比較,付諸行動與實踐探索更為關(guān)鍵。”[4]就當下傳統(tǒng)童謠類書籍的出版情況而言,我認為其記憶保存的功能已然實現(xiàn),但傳承發(fā)展的作用還未發(fā)揮。很明顯,當前具有案例性、可操作性的傳統(tǒng)童謠類書籍還暫付闕如(目前僅見的一種是2016年復旦大學出版社出版的胡志遠、張舒主編的《童謠游戲》)。童謠作為一種民間口傳文學,它的傳播理應(yīng)是一種動態(tài)的、活態(tài)的傳播。前面所述的很多童謠書籍只是對傳統(tǒng)童謠做了文字上的搜集整理和注解,至于這些傳統(tǒng)童謠該如何玩,并沒有形象地展示,如《珠三角童謠》中只是文字描述了“玩法一”“玩法二”;《游戲童謠》中提示了“游戲規(guī)則”;《劃船歌·80首中華傳統(tǒng)經(jīng)典童謠——誦讀、歌唱、游戲和繪畫》中也是以文字敘述了“游戲準備”“游戲提示”。另一些童謠書籍,雖然采用了掃碼聽童謠音頻的形式,盡量做到了聽、讀、玩一體化,但還未有關(guān)于童謠游戲玩法的視頻呈現(xiàn),沒有使古老的童謠“活”起來。

三、傳統(tǒng)童謠的傳承策略思考

我們研究傳統(tǒng)童謠,記憶和發(fā)展是必不可少的兩個階段,而且兩者缺一不可。搜集、整理、出版只是對傳統(tǒng)童謠的保存和記憶,但對傳統(tǒng)文化更高層次的追求應(yīng)是“弘揚傳承”,是“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展”。

(一)傳承傳統(tǒng)童謠的標準

中華傳統(tǒng)文化源遠流長,歷史的流痕使其不可避免地具有兩重性,而我們今天傳承中華文化,顯然要傳承的是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。那么如何科學地辨析出優(yōu)秀傳統(tǒng)文化呢?何中華教授認為,“我們只能立足于當代中國的‘此在’性,去甄別并擇取傳統(tǒng)文化中的優(yōu)秀成分,摒棄那些不能與時俱進的消極成分,從而建構(gòu)起中國特色社會主義的新文化。這應(yīng)該成為衡量一切文化遺產(chǎn)和資源的基本坐標。”[5]黨的十九大報告也明確指出,要“深入挖掘中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規(guī)范,結(jié)合時代要求繼承創(chuàng)新,讓中華文化展現(xiàn)出永久魅力和時代風采”。[6]傳統(tǒng)童謠在當下的“此在”性就在于其蘊含著豐富的思想道德資源,是涵養(yǎng)社會主義核心價值觀的源泉。基于此,我們傳承傳統(tǒng)童謠,當然要考量其是否與社會主義核心價值觀有內(nèi)在的同一性,其精神實質(zhì)是否符合社會主義核心價值觀的內(nèi)核。一句話,要以是否符合社會主義核心價值觀作為童謠傳承內(nèi)容的基準,選擇那些優(yōu)秀的童謠,剔除那些有違社會主義核心價值觀的“糟粕”童謠。

(二)實現(xiàn)傳統(tǒng)童謠的“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展”

何謂“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展”,商志曉教授認為,“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化主要立足于中華傳統(tǒng)文化本身而作出的努力,本體是‘中華傳統(tǒng)文化’目標是‘轉(zhuǎn)化’,要求是‘創(chuàng)造性’,旨歸是‘服務(wù)’”;而“創(chuàng)新性發(fā)展則是以中華傳統(tǒng)文化為依托進行的創(chuàng)新努力,‘中華傳統(tǒng)文化’是底色,‘發(fā)展’是追求,根本特征是‘創(chuàng)新’,旨歸不只是‘服務(wù)’,重在提煉出融入現(xiàn)代社會形態(tài)的新內(nèi)容,這些新內(nèi)容一頭聯(lián)結(jié)著傳統(tǒng)文化,一頭則進入到了新文化體系之中。”[7]可見,傳承童謠,如何服務(wù)和如何創(chuàng)新應(yīng)是重要的考量。

1.以兒童全面發(fā)展為中心

馬克思主義理論認為,人的全面發(fā)展的基本含義是指個人勞動的能力即個人的體力和智力在生產(chǎn)過程中得到多方面的、充分的和自由的發(fā)展。個人的全面發(fā)展既是一個過程,又是一個理想目標。生產(chǎn)力是影響人的全面發(fā)展的根本因素,生產(chǎn)關(guān)系則是影響人的全面發(fā)展的直接因素,教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合是造就全面發(fā)展的人的唯一方法。馬克思主義關(guān)于人的全面發(fā)展的學說是更好地理解素質(zhì)教育精神,實施素質(zhì)教育的重要理論依據(jù),也對實現(xiàn)兒童全面發(fā)展提供了重要參考。

幼兒的教育內(nèi)容是全面的、啟蒙性的,可以相對劃分為健康、語言、社會、科學、藝術(shù)等五個領(lǐng)域。各領(lǐng)域的內(nèi)容相互滲透,從不同的角度促進幼兒情感、態(tài)度、能力、知識、技能等方面的發(fā)展(見圖3)。

圖3 以兒童為中心的全面發(fā)展示意圖

既然實現(xiàn)傳統(tǒng)童謠的“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化”,旨歸是“服務(wù)”,我們就要在傳承童謠時建立以兒童為本的“兒童觀”,在實施傳承策略時,充分考慮使兒童在健康、語言、社會、科學、藝術(shù)等五個領(lǐng)域內(nèi)的情感、態(tài)度、能力、知識、技能等得到均衡發(fā)展。一句話,我們要架構(gòu)起以兒童為中心、以兒童全面發(fā)展為中心的傳承體系。

2.與兒童美育緊密結(jié)合

2015 年9 月15 日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于全面加強和改進學校美育工作的意見》。2018年8月30日習近平總書記在給中央美術(shù)學院老教授的回信中也指出:“做好美育工作,要堅持立德樹人,扎根時代生活,遵循美育特點,弘揚中華美育精神,讓祖國青年一代身心都健康成長。”[8]兒童美育越來越受到人們的關(guān)注,可人們一提到美育總是聯(lián)想到音樂、美術(shù),鮮會想到童謠。其實,作為“采用韻語形式、適合于低幼孩子聆聽吟唱的簡短的‘歌謠體’詩歌”[9]的童謠,由于保留了與音樂、舞蹈同源的痕跡,它的美育功能也不可小覷。挪威奧斯陸大學的音樂學教授布約克沃爾德認為,兒童身上具有“本能的繆斯”,非洲人用“一體化感受”(看、聽,并因此而舞蹈起來)來體驗音樂,而“兒童從幼年到少年早期正是用這同樣的方式來體驗世界的。”[10]所以,童謠的簡短句式、明快的節(jié)奏、和諧的韻律正與兒童的天性相契合。既然傳統(tǒng)童謠的“創(chuàng)新性發(fā)展是以中華傳統(tǒng)文化為依托進行的創(chuàng)新努力”,其根本特征是“創(chuàng)新”,我們完全可以發(fā)揮童謠集“詩、樂、舞”于一身的特點,充分發(fā)揮童謠的美育功能,讓童謠走進小學的語文課堂、體育課堂、音樂課堂、美術(shù)課堂。在音樂課堂,充分發(fā)揮童謠“舞”的功能,使兒童在“舞”中唱;在體育課堂,充分發(fā)揮童謠的游戲功能,使之與傳統(tǒng)體育活動緊密結(jié)合;在美術(shù)課堂,充分發(fā)展兒童的想象;而在語文課堂,則可以集上述功能于一身,充分發(fā)揮童謠的美育功能,使兒童在“動”中唱,在“玩”中唱,在唱中學,在想中學,使童謠真正“活”起來。

(三)傳統(tǒng)童謠的動態(tài)展示

童謠的傳播是一種實踐性很強的活動,作為一種民間口頭文學,如何使傳統(tǒng)童謠“活起來”,使其對兒童的健康發(fā)展發(fā)揮切實可行的作用,需要我們結(jié)合兒童的具體實踐活動做進一步探索。我們知道,當代人早已與這些傳統(tǒng)童謠疏離了,很多年輕父母、老師都未曾聽過這些童謠,更不知其玩法,再加上傳統(tǒng)童謠中俗語較多,隨意性較強,年輕的父母和老師往往都不知所云,更何況兒童?所以,只有童謠的聲音和簡單文字注釋的童謠類書籍遠不能滿足讀者的需求。“工欲善其事,必先利其器”,為了配合家庭、幼兒園和校園的童謠普及和活動開展,應(yīng)適時出版一批操作性強、實踐性強的教材。將童謠以圖文并茂的方式,既有文字詳解,又有音、像、圖解的動態(tài)呈現(xiàn),幫助幼兒、家長和老師理解與掌握。

總之,作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳統(tǒng)童謠的傳承離不開記憶,更需要發(fā)展。近年來大量傳統(tǒng)童謠類圖書的出版,既顯現(xiàn)了有關(guān)部門保護傳承傳統(tǒng)童謠的意識和決心,又暴露出童謠傳承過程中一些被忽視的問題。我們應(yīng)把是否符合社會主義核心價值觀作為童謠傳承的評判標準;以兒童全面發(fā)展為重要考量,使之契合兒童需求,服務(wù)兒童;與兒童美育緊密結(jié)合,從傳統(tǒng)文化中汲取養(yǎng)料,浸潤兒童的身心,發(fā)揮童謠的美育育人功能,從而實現(xiàn)傳統(tǒng)童謠的“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展”。