單髁與全膝關節置換術治療膝關節單間室骨關節炎的效果對比分析

范冠達,湯桂芬

(梅州市第二中醫醫院骨三科 廣東 梅州 514000)

膝關節單間室關節炎的畸形程度、炎癥累及速度等較嚴重,患者無法正常行走,每日痛感強烈。單髁和全膝關節置換術都可改善病灶,但對比后單髁關節置換術的改善情況更理想[1]。主要體現在操作路徑、手術時間、術后恢復情況等,能為各個環節節省時間,手術方式更合理。單髁關節置換術能將病變部位置換,較好的保留健康組織、骨骼等,術后機體排異性小,能盡快恢復[2]。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年1 月—2020 年12 月我院收治的150 例膝關節單間室骨關節炎患者,根據隨機數字表法分為兩組,觀察組30 例,參照組120 例。共有86 例男、64 例女,均(64.51±5.83)歲。基線資料比較無統計學差異(P>0.05)。納入標準:均進行X 線等檢查,病變部位已經累及內側間室,膝關節屈曲角度>90 度,攣縮畸形<15 度,內翻畸形<15 度,韌帶結構良好,無功能損傷,已經確診為膝關節間室骨關節炎,符合手術指征,家屬已簽署知情同意書。排除標準:類風濕性關節炎、骨關節炎累及至少2 個及以上間室、感染性關節炎、肝腎等臟器異常。

1.2 方法

1.2.1 參照組 全膝關節置換術。腰硬聯合麻醉后將體位調整到仰臥,保持屈膝。然后在膝關節正中位置建立切口,剝離前內側關節囊、內側副韌帶,髕骨保持外翻。截骨同時將骨贅清除,安放好適合的假體,用水泥釘將其固定,清理好腔內壞死組織等,逐層縫合,結束手術。

1.2.2 觀察組 單髁關節置換術。麻醉和體位同上組,患側放在支架上,讓髖關節保持屈曲,在髕骨旁內側建立縱向切口,切開冠狀韌帶后將骨內側骨膜、軟組織剝離。髕骨需外翻、將關節暴露,處理好骨贅,再截骨完成定位操作,確定單髁假體安放良好后留置引流管,再逐層縫合。

1.3 觀察指標

統計并比較術中出血量、手術時間。用FMA 量表對下肢功能進行評分,滿分34 分,分數越高表明下肢功能越好;還需用視覺模擬評分在術后1 周進行VAS 評分,0 ~10 分,分數越高表明患者越疼;記錄并比較住院時間。記錄術后出現的切口感染、血栓、關節平衡能力差等例數和發生率[3]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組術中出血量、手術時間比較

手術實施后,觀察組的術中出血量、手術時間少于參照組少,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組術中出血量、手術時間比較(± s)

表1 兩組術中出血量、手術時間比較(± s)

組別 例數 術中出血量/mL 手術時間/min觀察組 30 152.85±19.18 58.71±6.37參照組 120 261.07±22.15 92.84±7.82 t 24.545 22.123 P<0.001 <0.001

2.2 兩組治療前后下肢功能評分、術后1周VAS評分、住院時間比較

治療前,兩組下肢功能比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組的下肢功能評分高于參照組,術后1 周VAS 評分低于參照組,住院時間少于參照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組治療前后下肢功能評分、術后1 周VAS 評分、住院時間比較(± s)

表2 兩組治療前后下肢功能評分、術后1 周VAS 評分、住院時間比較(± s)

組別 例數治療前下肢功能評分/分治療后下肢功能評分/分術后1 周VAS評分/分 住院時間/d觀察組 30 11.32±1.85 25.06±3.18 2.01±0.56 7.26±1.33參照組 120 11.28±1.84 19.87±2.57 2.97±0.81 12.28±1.79 t 0.106 9.416 6.128 14.385 P 0.915 <0.001 <0.001 <0.001

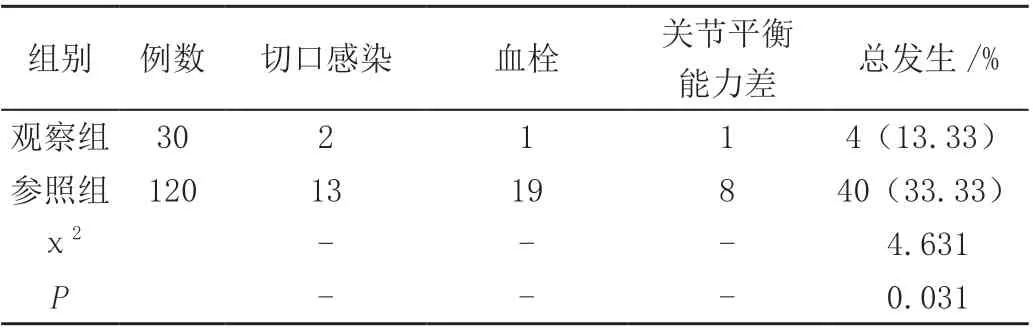

2.3 兩組術后出現切口感染、血栓、關節平衡能力差等并發癥發生率比較

治療后,觀察組的切口感染、血栓、關節平衡能力差例數少于參照組,觀察組并發癥總發生率低于參照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥發生率比較(例)

3.討論

膝關節單間室骨關節炎會持續消耗膝關節功能,加重關節壓力,影響關節和周圍組織健康。炎癥因子會在關節腔中快速增加,關節內側等每天都承受較多負擔,下肢功能持續變差[4]。單髁和全膝關節置換術都可改善病癥,為膝關節置換新的替代物,但兩種方式對比后,單髁關節置換術更能調整好膝關節功能。

單髁手術能更細致的處理骨贅等,盡量多的保留原有組織、骨骼,截骨面積也比較小,能平衡好上下肢運轉。單髁手術操作過程更簡單,可減少術中損耗,突出手術在技術、設計等方面的針對性。可以從手術切口位置、切口面、剝離組織等方面進行驗證,能發現單髁手術涉及到的組織更少,能從操作角度減少術中損傷,降低術中出血量。

全膝關節置換術容易在截骨等操作中切除大面積組織、骨骼,增加替代物植入面積,骨骼和組織與替代物的磨合時間較長,還容易出現較明顯的排異反應,術后需適應一段較長的時間。根據相關情況數據可窺見一二,數據中的手術時間、術中出血量等都會為術后恢復埋下隱患[5]。

術后下肢功能伸屈、支撐情況等也許客觀看待,結合下肢功能評分能發現,單髁手術前后下肢功能評分變化較大,間接體現出單髁手術能更好的調整膝關節功能,保障下肢靈活度。為確保比較的確切性,再結合并發癥數據,可更好的展現單髁手術的效力。術后并發癥與術中操作有一定關系,切口感染不僅與術后細菌有關,與術中控制也有關,如果術后切口感染例數多,就不能排除術中操作問題。如果術后血栓發生率較高,還需對血栓生成時間、面積等進行研究,可能會對下肢恢復造成更嚴重的影響。

單髁手術的術中、術后局面較理想,能滿足治療需求。與全膝關節置換術在細節和整體上都有差異,能妥善處理關節炎。在選擇治療方式時,臨床要正確看待兩種手術,當疾病被確診為膝關節單間室骨關節炎時,可直接確定治療方案。用單髁關節置換術改善膝關節功能,讓患者能盡快站立、行走[6]。膝關節功能變好,可保持機體自主活動,減輕下肢疼痛。單髁關節置換術能保障單間室骨關節炎,提高手術直觀性。臨床對疾病了解越透徹,治療技術性越高,在后續治療時可更合理的改善病灶,恢復膝關節功能。

膝關節不應因炎癥無法正常活動,手術也不能因盲目過度損傷機體,在操作的過程中應盡量貼合機體,減少替代物與機體的排斥情況,讓血液正常流動,良好的滋養關節、骨骼、肌肉等,縮短替代物與骨骼的相融時間,保持肌肉等緊密性[7]。膝關節單間室骨關節炎的特點鮮明,單髁手術可為治療提供更好的支持,轉變手術操作思路,用更靈活的方式解決問題。全膝關節置換術在本次研究中的使用頻率較高,但與觀察組的對比數據并不理想,臨床應重視手術應用情況,增加單髁手術使用次數,調整好治療方式,讓治療有更多可能。單髁手術能提高治療效果,在臨床中應受到重視。經此可見,治療后,參照組的術中、術后情況和術后并發癥比觀察組差,有統計學意義(P<0.05)。說明單髁關節置換術能更優質的改善病灶。

綜上所述,單髁與全膝關節置換術都有較好的治療作用,但單髁關節置換術更有效,術中、術后情況等能被較好改善,促進術后恢復,治療效果更佳。