交換隱喻:20世紀漢語散文詩與文學史再分期※

〔美〕安敏軒著 楊東偉譯 張箭飛 校

(1.康奈爾大學 亞洲研究系,美國 紐約 14853;2.中國人民大學 文學院,北京 100872;3.武漢大學 文學院,湖北 武漢 430072)

一

一些中國批評家在研究中也實行了文學分期,強調“五四”寫作與“1976年以后的文學”之間的連續(xù)性。然而他們的著作更多的是對20世紀白話文學的完整的歷史敘述,如朱棟霖的《中國現(xiàn)代文學史》(1999年)。這種做法不同于上述西方學者所采用的歷史分期,因為它涵蓋和描述了左翼時期和“文化大革命”時期的文學,但中西方學者都在“五四”與當下之間創(chuàng)造了一種相似的連續(xù)性。然而,重要的是,朱棟霖以及其他類似的文學史都傾向于將現(xiàn)代文學史分為兩卷,他們最常使用的分界線是1949年,這標明了中華人民共和國成立前后文學創(chuàng)作上的一些重要區(qū)別。

二

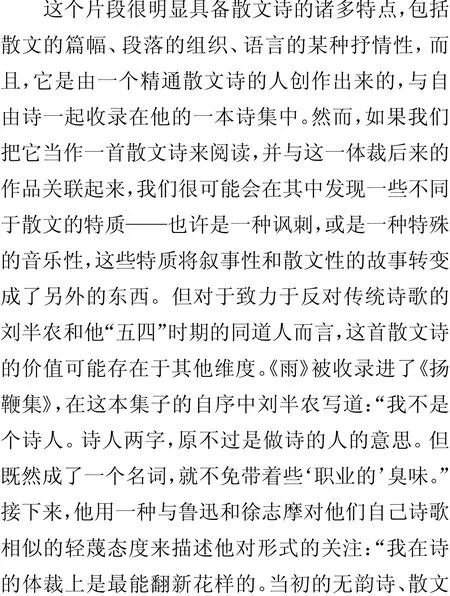

當這首詩被看作散文詩時,最引人注目的特征是它的分行:在第一行和第三行的逗號后有換行符,這種狀況當然決不會出現(xiàn)在散文中。而且,這種分行并不是一個錯誤,也不是一個散文句子被迫適應特定列寬的結果;漢語原文中的每一行都以特殊的“著”結尾,顯示出一種類似押韻的聲音以及視覺的復現(xiàn)。最后一行中小品詞的讀音發(fā)生了變化:前三行中的“著”(zhe)表示一個連續(xù)的動作,最后一行中它出現(xiàn)在“沒有”一詞之后,則意味著一個過去的動作,因此發(fā)音很可能是“zhao”,并成為一個完成行為的語法指示,這賦予了這首詩一個既果斷又明確、既超然又現(xiàn)代的結論。最后一行中尾韻的破壞表明它拒絕與自然相交融,這是對中國古典詩歌中普遍存在的“天人合一”主題的有意反抗。然而,如果將這個文本看作一首散文詩,也就是說有意忽略它自由詩式的分行和押韻而傾向于關注散文的句子和段落,則壓抑了一種閱讀的可能性,忽視了這首詩自由詩的特質,使作品看起來像一些在保持著某種奇怪的平衡,但最終重復的散文句子。

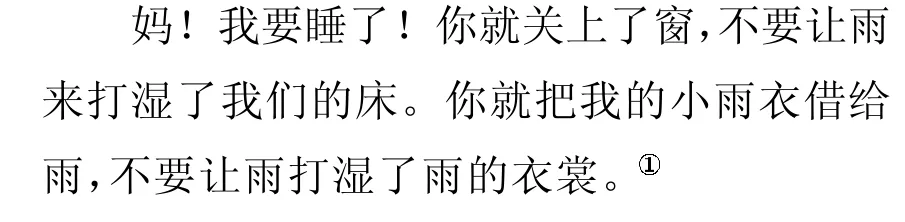

雨

這全是小蕙的話,我不過替她做個速記,替她連串一下便了。

媽!我今天要睡了——要靠著我的媽早些睡了。聽!后面草地上,更沒有半點聲音;是我的小朋友們,都靠著他們的媽早些去睡了。

聽!后面草地上,更沒有半點聲音;只是墨也似的黑!只是墨也似的黑!怕啊!野狗野貓在遠遠地叫,可不要來啊!只是那叮叮咚咚的雨,為什么還在那里叮叮咚咚的響?

媽!我要睡了!那不怕野狗野貓的雨,還在黑黑的草地上,叮叮咚咚的響。它為什么不回去呢?它為什么不靠著它的媽,早些睡呢?

媽!你為什么笑?你說它沒有家么?——昨天不下雨的時候,草地上全是月光,它到那里去了呢?你說它沒有媽么?——不是你前天說,天上的黑云,便是它的媽么?

從某個角度來看,當代編輯們將這部作品與其他散文一起收錄是可以理解的,因為閱讀這個片段可以證明散文可以和詩歌一樣美麗且有意義,而并不是一種特殊的詩歌。用周作人的話說,無論我們稱這個片段還是其他任何一個片段為散文詩,都是無關緊要的。當我們放棄對20世紀進行分門別類,而把“五四”作為一個獨立的文學歷史時期來看待時,很明顯當時的作家所寫的無形式的、不押韻的、受散文影響的白話詩是一種推翻古代詩歌傳統(tǒng)的方式;他們也在很大程度上避開了對體裁的討論,除了在將其作為推進革命的論戰(zhàn)工具之時。正如我們將看到的,這與1949年后的文學實踐大不相同:將這兩個時期視為完全相鄰的兩段文學史會壓抑這種差異,并掩蓋1920年代和1930年代散文詩定義的特殊性。一些批評上的分歧一直延續(xù)到現(xiàn)在,例如,究竟是誰創(chuàng)作了第一首散文詩?如何對“五四”時期的短篇散文進行分類?事實上,“五四”時期的詩人所說的“散文詩”概念僅適用于“五四”時期和“五四”語境,它與當下的作家和評論家對散文詩更為固定的理解并不相同。

三

如果“五四”時期的散文詩人有反抗詩學傳統(tǒng)的旨趣,因此就認為超出形式化的古典詩歌范圍之外的所有類型的詩學或美學作品,都是破壞押韻詩歌傳統(tǒng)的一種方式,那么我們必須尋找到這樣的“第一人”——他選擇自覺而嚴謹?shù)貙⑸⑽脑娮鳛橐环N獨立的體裁來建設,并旨在將詩歌和散文的特質結合起來。20世紀50年代的詩人柯藍就對這些目標非常明確。柯藍的散文詩集《早霞短笛》初版于1958年,并于1981年重印,下面這段話出現(xiàn)在1981年版詩集的扉頁上:

本書是散文詩集。作者選取了生活中有意義的場景,抒發(fā)了個人的感情,深情地歌頌了黨的領導、社會主義制度、勞動的壯美、友誼的真誠以及愛情的純潔,等等。語言優(yōu)美。詩意雋永。

朝霞

春天的早晨,草地上出現(xiàn)了朝霞。這閃亮的水珠,有人說他是先烈的眼淚,是那圣潔的心靈的泉水……

看著看著,這亮晶晶的朝霞,又象那會說話的眼珠,它卻又有無盡的說不完的話.......

朝霞呵,不要再沉默了!太陽出來了。草地上的朝霞馬上成了千萬個發(fā)光的太陽。太陽進到了水珠里……

于是先烈的眼淚被揩干了。草地上跑來一群玩耍的小孩,踏破了草地上千萬個發(fā)光的太陽,現(xiàn)在孩子們就是朝霞,孩子們就是太陽……

這個片段基本的形式特征是其顯而易見的散文結構:這是一個簡單的關于太陽曬干露水和一個學校一天開始的故事,這個片段結尾的地點署名甚至詳細說明了作者所在的保育院的位置。這種形式元素,即一種散文式的“寫于某地”或“為誰而寫”,在柯藍的作品中很常見。段落結構是這個作品的優(yōu)勢,而把這個片段跟劉半農(nóng)的作品《雨》放在一起比較,它作為一首詩的品質更加明顯。劉半農(nóng)報道了一個孩子的言談,并且從未真正停止報道它;柯藍作品中的作家則觀察著保育院的草坪,并與之互動,交談,評價它,命名它。這篇散文的假定和形式——簡短描繪孩子們來到草坪上玩耍的情景——被賦予了新的詩性,也許這就是柯藍作品的編輯所說的“他自己的情感”的投入。中國“抒情詩”中的“抒情”是指“情感的傾瀉”,在劉半農(nóng)的詩作《雨》中很難發(fā)現(xiàn)作者究竟投入了何種情感,柯藍作品中的情感投入?yún)s是顯而易見的。在這300頁的集子中,每一首詩都體現(xiàn)出他的情感,他用熱情高漲的感嘆號來突出這種情感,他的感情就是詩,它們的形式是散文。

20世紀五六十年代以來,批評界對散文詩的定義達成了共識,以下是柯藍寫于1981年的定義:

以下是王光明為《中國大百科全書·中國文學卷》的詞條“散文詩”撰寫的定義:

以上表述一個出自詩人,一個出自批評家,它們都是定義性的而不是論戰(zhàn)性的,這與最常見的“五四”時期的實踐大不相同。“五四”時期通常將散文詩看作押韻詩和無韻詩論爭的工具。在這些定義中,一個顯而易見的技術性改變是:他們開始關注分行的重要性與影響。“五四”時期的作家,特別是沈尹默等早期作家在詩的排版印刷方面幾乎沒有任何實踐經(jīng)驗,他們也從未將散文詩設想成為避免使用分行的自由詩的變體。

這些形成于20世紀50年代,定型于80年代的當代定義,被回溯性地運用于“五四”時期的文學作品,這些定義是批評家和編選家建構散文詩傳統(tǒng)的工具。如果沒有它們,我們就沒有機會看到一條將沈尹默的《月夜》和劉半農(nóng)的《雨》串聯(lián)起來的線索。然而,因為他們認為自己是在繼承而不是在創(chuàng)造一種傳統(tǒng)和一整套文學實踐,所以今天的批評家們很少注意到這樣一個事實:這些定義的真正起源是“五四”之后(實際上是起源于20世紀50年代至

象拔掉一顆釘子那樣

象拔掉一顆釘子那樣,拔掉稗草,鏡中花,愛情的暗斑,夜行者的燈,黎明的夢和霧,湖中的網(wǎng),雨中的哭泣……

象拔掉一顆釘子那樣,拔掉紙張,筆墨和多余的詞語。

我和白銀漢字一起向前,滾動。

象拔掉一顆釘子那樣,拔掉眼中的沙子,肉中的刺,骨頭的痛心的疤……

這首詩揭示了一個語言問題——它突出了在“五四”散文詩的某些觀念與當代實踐之間發(fā)生的巨大變化。“五四”時期那些對散文詩有著最詳盡的闡釋和研究的作家們,傾向于從其作品與詩外世界之間關系的角度來描述他們的作品:魯迅的“小感觸”(這里的“感觸”是指“與外部世界的情感接觸”)或徐志摩的“不成形的詛咒”(其隱含的對象是外部世界)。概括而言,當代散文詩更可能被定義為一種關涉其他語言行為的文體,或者正如王光明所言,是“詩的表現(xiàn)性與散文描寫性的多種特質”的結合。以方文竹的作品為例,這首詩以“我和白銀漢字”為中心。當代詩人除了詩歌寫作之外,還擅長表達他們在文體和形式上的選擇,并談論他們的方法和技藝,而這些方法超越了“花樣”或“無關的”之類的描述,這些似乎都與當代詩歌的沉思、主題和語言的互動或向前滑動等特質有著深刻的聯(lián)系。

以這種方式對不同的文學作品群進行分期比較,并不能證明或試圖證明這一組或另一組文學作品是否為散文詩。正如文學的歷史分期是一種隱喻一樣,文學體裁也是如此,在許多方面,這里所討論的任何一個片段都可以被認為是散文詩。然而,從前面對1949年前后文學批評與詩歌所做的比較來看,似乎可以得出這樣的結論:1949年以前寫作的散文詩與1949年以后寫作的散文詩“在某一方面”有很大的不同——不定冠詞“a”(即這里的“某一方面”)在這里至關重要,因為這是看待散文詩的許多方式中的一種。這一觀點與洪子誠的判斷一致,即“現(xiàn)代/當代”的分期是把握20世紀文學的一個“有效視角”,這也與魏愛蓮對“五四”運動與“當代”之間“不連續(xù)”的判斷一致。“五四”運動時期的散文詩是與押韻詩相對立的概念,它并不試圖通過使用節(jié)奏、韻律或特定形式的句法來與散文相區(qū)別;它既包含有意不分行的詩歌,也包括那些對詩的分行不敏感或不感興趣的作家的詩。1949年以后的散文詩觀念與散文所謂的客觀性背道而馳,它在形式上與散文相似,但它的詩性是通過強調個體的主體性,使用非標準的語言或句法,或運用重復和迭句等詩學技巧來得以彰顯。盡管有時對散文詩文體方面的共識較為模糊,但散文詩存在于一種更廣闊的語境之中。作者們往往把自己的作品看作散文詩,而那些被認為是散文詩的作品都有顯而易見的相似之處。廣義地說,“五四”時期的作品更可能拆解古典詩歌,而1949年以后的作品更可能在詩歌和散文的基礎上確立一種獨立的、可定義的散文詩。當我們將“五四”時期的散文詩當作現(xiàn)代文學的一部分來閱讀時,我們首先會尋找一首詩與傳統(tǒng)押韻詩之間的關系和對立;當我們把最近的散文詩作為當代的一部分來閱讀時,我們首先會尋找一首詩與其他散文作品、其他文體或語言行為之間的關系。

四

當一種從“五四”開始并延續(xù)到現(xiàn)在的散文詩史的構想壓抑了1976年之前和之后的作品之間的差異,那么一種從1949年開始一直延續(xù)到現(xiàn)在的周期劃分,也以同樣的方式壓抑了1976年之前與之后的作品之間的差異。在《中國的政黨與附庸風雅》(The Party and the Arty in China)一書中,理查德·克勞斯(Richard Kraus)寫道:

桌子

把人們聚在一起消耗青春的工具。拉丁文叫做“磨人的砂輪”。

速度

物質運動的形式。比如,壞人一下子變成好人,快的連閃電也頗感慚愧即是。

驢

它的可愛之處并非畫家黃胄第一個發(fā)現(xiàn)。早在拿破侖從埃及進軍敘利亞時,就特別關照要把兩種最可愛的動物安排在隊伍中安全的部位。一,學者;二,驢。前者鑒定文物,后者把文物馱回去。

無知

毫無疑問,這是一種早為歷史定評的美德,因為它具備了滿足與自得其樂的內涵。促使成為如此現(xiàn)狀的動力就是無知本身。

羅斯馬林認為,當我們對文學作品進行分類時,我們會進入一種“圖式和矯正的節(jié)律”。這一看法淡化了分類隱喻——在本文中特指分期的隱喻——需要特別恰當或完全有用。她的理論反而強調的是交換行為,將一種批評性的分類換成另一種,不斷地指向藝術作品,并試圖創(chuàng)造出周期性和文類的劃分,以豐富我們對所閱讀的詩歌、散文或散文詩的理解。“五四”時期與1949年后在散文詩、散文體裁的定義以及對“五四”傳統(tǒng)的理解等方面的差異,都表明“現(xiàn)代/當代”的分期法應該構成我們閱讀和思考中國散文詩的方式的一部分。將當代散文詩與“五四”散文詩分開歸類,會讓我們看到許多曾經(jīng)在每個時期都從事創(chuàng)作的散文詩人們對散文詩的定義,以及這些認知如何不斷變動,他們與詩歌技藝、語言主體性或主體間性的關注,以及他們對傳統(tǒng)和創(chuàng)新的態(tài)度。然而,這些差異的多樣性以及“現(xiàn)代/當代”分期并沒有描繪出我們在閱讀20世紀類似背景和時期的作品時遇到的全部差異,這都會強烈地鼓勵我們堅持參與和交換這些分類、矯正和重新分類的行為。