益氣升降湯對慢性心衰的治療作用分析及臨床研究

李建梅

【摘要】目的:分析并研究益氣升降湯對慢性心衰的治療作用和臨床效果。方法:將我院內科于2019年1月至2020年12月期間收治的40例慢性心衰患者作為研究對象,按用藥的不同以隨機的形式分為對照組和觀察組,每組20例。對照組患者采用常規西藥治療,觀察組患者在對照組基礎之上采用益氣升降湯進行治療。對比兩組患者的治療效果、心功能指數和血漿腦鈉肽水平、不良反應情況和治療前后的6MWT行進距離。結果:觀察組患者的心功能指數的改善情況明顯優于對照組,血漿腦鈉肽水平明顯低于對照組;觀察組患者的不良反應發生率顯著低于對照組,治療后的6MWT行進距離明顯長于對照組,兩組數據間差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:將益氣升降湯應用于慢性心衰的治療中效果確切,可以顯著提高患者的心功能,降低血漿腦鈉肽水平,對提升患者生活質量起積極作用,值得臨床推廣。

【關鍵詞】益氣升降湯;慢性心衰;治療效果;心功能

慢性心衰全稱慢性心力衰竭,是一種由各種心臟疾病所致的綜合征。臨床上普遍認為慢性心衰是由于心肌梗死、心肌炎、血流動力學負荷過大而造成的一種心肌損傷。心肌受損后其結構和心臟造血功能會受到影響,導致心室泵血不足和充盈功能減弱。患者在出現慢性心衰后,會表現為呼吸困難、四肢乏力、體液潴留等。有研究數據表明,患慢性心衰的老年人較多,大多是由于冠心病、高血壓等疾病所致。近年來,慢性心衰也有逐漸年輕化的趨勢,年輕人患心衰大多是由于風濕性心瓣膜病、擴張型心肌病所致。目前臨床上主要采用西藥對心衰的情況進行控制,但治療效果并不理想。基于此,本研究采用中西醫結合的方式對40例患者的慢性心衰治療效果進行分析,現做出如下報道。

1 資料及方法

1.1 一般資料

將我院內科于2019年1月至2020年12月期間收治的40例慢性心衰患者作為研究對象,按用藥的不同以隨機的形式分為對照組和觀察組,每組20例。對照組患者中包括男性12例,女性8例,年齡42歲~74歲,平均年齡(53.44±4.52)歲,病程6個月~28個月,平均病程(15.86±4.35)個月。觀察組患者中包括男性11例,女性9例,年齡43歲~75歲,平均年齡(54.01±4.82)歲,病程7個月~29個月,平均病程(15.69±4.28)個月。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

納入標準:①所有患者及家屬均對本研究知情并同意;②所有患者經相關檢查后符合西醫《慢性心力衰竭診斷治療指南》和中醫《中藥新藥臨床研究指導原則》中宗氣虧虛血瘀水停證的診斷標準;③所有患者均不存在語言障礙;④所有患者無嚴重器官損傷。排除標準:①患者是先天性心臟疾病患者;②惡性腫瘤患者;③免疫系統疾病患者。

1.2 方法

1.2.1 對照組患者采用常規的西藥對癥治療,使用血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素、受體拮抗劑、洋地黃、利尿劑、硝酸酯類藥物等。

1.2.2 觀察組患者在采用常規西藥治療的基礎之上增加益氣升降湯進行治療。益氣升降湯藥方如下:澤瀉30g、黃芪20g、丹參15g、人參15g、麥冬10g、桔梗10g、五味子10g、枳實10g、玄參10g、葶藶子10g、當歸10g、金銀花10g、甘草6g。1劑/d,用水煎煮取400ml藥液于早晚各溫服200 mL。兩組患者均連續治療4周。

1.3 指標判定

1.3.1 治療效果判定標準:依據《中藥新藥臨床研究指導原則》將主癥分為輕(2分)、中(4分)、重度(6分),次癥計1、2、3分,無癥狀計0分[2]。無效:心力衰竭的癥狀無改善甚至病情加重,治療后中醫證候積分比治療前更高;有效:心力衰竭的癥狀明顯減輕,中醫證候積分減少30%~69%。顯效:心力衰竭的癥狀基本消失,中醫證候積分減少≥70%。進行統計時,顯效及有效納入總有效率。

1.3.2 心功能指數判定標準:采用彩色超聲診斷儀檢查兩組患者的心功能指標,包括左室射血分數(LVEF)、左室舒張末期內徑(LVEDD)。

1.3.3 血漿腦鈉肽水平(BNP)判定標準:采用電化學發光免疫法測定兩組患者的血漿腦鈉肽水平。

1.3.4 不良反應判定標準:觀察并記錄兩組患者發生不良反應(惡心嘔吐、腹瀉、發燒)的情況。

1.3.5 6MWT行進距離判定標準:觀察并記錄兩組患者進行6min步行試驗(6MWT)的結果。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行x2檢驗,計量資料采用(x±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

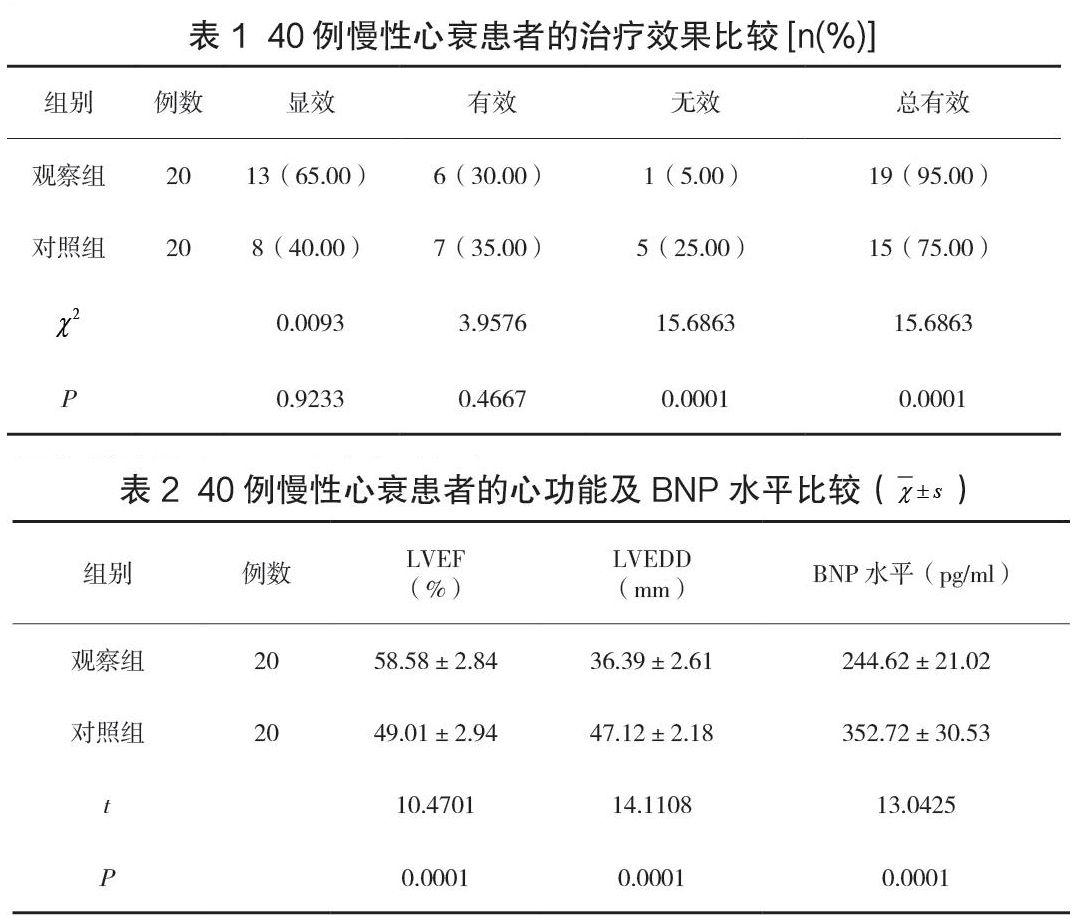

2.1 40例慢性心衰患者的治療效果比較

觀察組患者的治療總有效率為90.00%,顯著高于對照組患者,兩組間差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 40例慢性心衰患者的心功能及BNP水平比較

觀察組患者的心功能改善情況顯著優于對照組,其BNP水平比對照組患者更低(P<0.05),見表2。

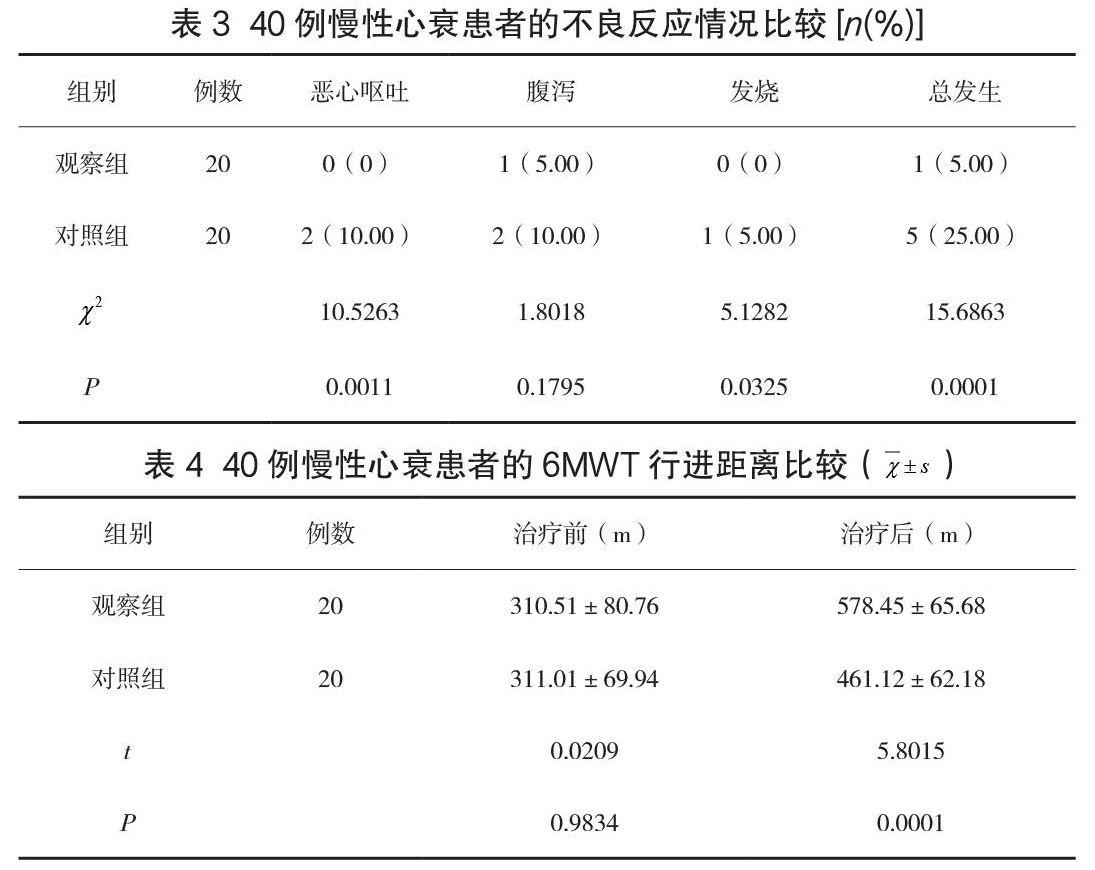

2.3 40例慢性心衰患者的不良反應情況比較

觀察組患者的不良反應率為5.00%,顯著低于對照組患者,兩組間差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4 40例慢性心衰患者的6MWT行進距離比較

進行治療前,兩組患者的6MWT行進距離差異無統計學意義(P>0.05),治療后觀察組患者的6MWT行進距離顯著長于對照組(P<0.05),見表4。

3 討論

慢性心力衰竭是目前臨床上常見的一種綜合征,各類器質性心臟病發展到終末期都會表現為慢性心力衰竭。左心衰竭主要會對肺部和呼吸道產生影響,患者會出現睡眠期間陣發性呼吸困難、咳嗽咳痰、尿量減少等癥狀。右心衰竭的患者主要表現為足部水腫、惡心嘔吐、頸靜脈怒張等。而全心衰竭的患者其心衰程度通常較為嚴重,日常活動會嚴重受限。在患者患慢性心衰后,不光會出現血流動力學的障礙還會出現炎癥、神經內分泌失調、身體免疫功能下降、氧化應激等,會導致患者體質變差,在日常生活中容易感到疲憊,無法進行強度大的運動,無法從事勞力工作,生活質量會受到嚴重影響。有研究數據表明,心衰患者在出現心衰癥狀之后其5年內的存活來僅有50%。中醫上認為慢性心力衰竭病位在心,是由于宗氣虧虛所致,屬于心肺氣虛的癥候。心臟與五臟皆相關,他臟和心臟互相影響互相制約,在心衰后會引發肝脾肺腎等重要器官的功能失調。心臟長期受到損害而沒能及時恢復會導致虛癥,心肺功能不足則會導致太息癥的形成。

經過對慢性心力衰竭的臨床案例分析,目前我國對慢性心力衰竭的治療主要采用西藥藥物加手術的方式進行治療。強心、利尿、擴血管是治療的常規著力點,血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素、受體拮抗劑、洋地黃、利尿劑、硝酸酯類藥物是常規用藥。然而慢性心衰的治療是一個漫長的過程,患者普遍需要長期用藥。根據臨床數據表明,患者在長期服用西藥容易使身體產生抗藥性,并有較多藥物不良反應會對患者造成二次傷害。近年來,中西醫結合治療的方式在臨床上得到了廣泛的應用。通常在患者的觀念中,中醫可以用于治療輕癥和慢性疾病,而忽視中醫在治療慢性嚴重疾病方面的能力。然而根據近年來國內臨床對中醫學的深入發展,有大量案例表明中西醫結合治療慢性心力衰竭效果顯著。中醫方面認為慢性心力衰竭和氣血津液運行不暢密切相關,氣血不暢會導致血瘀、水濕不運,從而聚而成痰停為水飲。痰、飲、瘀等毒邪互結是重要環節,臨床表現為胸悶、氣短、善太息、活動后加重、雙下肢水腫、舌黯紅、苔薄白或薄黃、脈沉弱或沉滑。治療宗氣虧虛之癥需采用活血通絡、補益宗氣、解毒化瘀為原則對患者進行對癥治療。本研究采用益氣升降湯對患者進行治療。在本方中,以人參和黃芪為君藥,人參可以大補元氣,具有良好的補脾益肺、生津的效果。黃芪其利水消腫能力較強,可以補氣升陽、益衛固表。枳實化痰散痞的作用明顯,具有開氣機壅塞而下行之效。桔梗為藥之動力,可以有效宣肺祛痰,可載藥上行,升降結合,可調暢氣機、布散宗氣。五味子益氣生津之效顯著,可以達到補腎寧心、收斂固澀的效果;麥冬可養陰潤肺、益胃生津;上述諸藥共為臣藥。當歸可補血活血,玄參可解毒,并能養陰瀉火;葶藶子可瀉肺降氣祛痰,其利水能力優越;澤瀉泄熱能力強,可以利水滲濕;金銀花可清熱解毒;丹參可活血祛瘀,有涼血消癰之效;上述諸藥均為佐藥。甘草為使藥,調和諸藥藥效,促使諸藥共同發揮補益宗氣的效果。本研究對40例慢性心衰患者的治療情況進行了分析,通過益氣升降湯治療的患者其心功能改善情況顯著優于僅使用西藥治療的患者,其BNP水平顯著低于僅使用西藥治療的患者。且采用益氣升降湯治療的患者發生用藥后不良反應的概率更低,且其6MWT行進距離明顯更長(P<0.05)。表明了將益氣升降湯應用于慢性心衰的治療中療效確切,可以顯著改善患者的心功能,降低BNP水平,且安全性高,對患者的生活質量的提高有積極的影響。

綜合上述觀點,益氣升降湯對治療慢性心衰效果確切,可以顯著改善患者的心功能指標,降低BNP水平,降低患者藥物不良反應發生的可能性,用藥安全性高,對提高患者的生活質量有積極作用,值得臨床推廣應用。