《道德與法治》教材中的革命文化資源與教學運用研究

福建省龍巖市江山中心小學 林巧靜

革命文化在小學德育教學中發揮著重要的作用,是學生在政治認同中的關鍵載體和傳播途徑,在教育教學中起到連接貫通的作用。

文化建設提升是一個國家強盛的標記。在國家發展進程中,文化軟實力發揮著重要的作用,這不僅關系到國家的繁榮發展,更關系到中國夢的實現。研究革命文化在小學道德與法治課程的運用,引導學生認同革命文化和認識中國共產黨的發展歷程。因此,有必要對道德與法治課程中的革命文化資源探究,并提出針對性策略來深化革命文化的教育,加深學生對革命文化了解,提高文化認同感,樹立正確的三觀,達到革命文化育人的成效。

一、《道德與法治》教材中革命文化教學存在的問題

閩西老區具有豐富的紅色革命文化資源,它為新中國的成立和革命斗爭做出了巨大的貢獻,而閩西老區留下的革命文化優良傳統和寶貴資源,至今流傳甚廣,師生可以以此為切入點,深入思考中國共產黨當初從哪里出發,為什么出發。在思想上接受洗禮,為實現第二個百年奮斗目標,實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈努力。目前,《道德與法治》教材中革命文化教學運用不充分,主要歸結于以下幾方面:

(一)革命文化資源未充分開發

在教學中,很多教師并沒有主動對當地革命文化資源進行挖掘,很多老師只停留在教材中查找資料或者通過一些視頻獲取相關內容,甚至很多教師不去獲取當地革命文化資源。究其原因主要是教師在挖掘革命文化資源時,收集資料的方法較為單一、并未充分運用當地優勢資源,沒有去實地考察、參觀和學習,對當地的革命文化資源了解較少,對閩西革命歷史了解不深入,在教學中很難深入轉化成教學內容。同時,教師很少運用互聯網等新媒體技術開發革命文化資源,從而導致學生只能通過課本獲知革命文化知識,在一定程度上限制了學生獲取知識的途徑。

(二)革命文化資源與教學內容缺乏整合

部分教師在教學備課、課堂教學過程中未能有意識地增加當地革命文化資源,對閩西革命歷史涉及較少,未能把當地革命文化資源與教學內容有機結合。究其原因主要是在教授《道德與法治》時,對教師的專業知識、教學技能、歷史知識、革命文化修養等專業要求都比較高,很多教師自身能力不足,很難將《道德與法治》的課程內容與革命文化內容進行有機融合。

(三)教學方式單一,教學效果不佳

有些教師在“道德與法治”教學時,運用革命文化資源教學的方式較為單一,主要是通過課堂講授的方式灌輸教材內容,教師對革命文化資源并未進行選擇,沒有充分理解革命文化,未能將情感融入“道德與法治”教學中。同時教師對革命文化知識講解時,教學方式單一,未能激發學生對革命文化知識的興趣和共鳴,因此一定程度上影響了教學效果。

二、《道德與法治》教材中提高革命文化教學運用策略

習近平總書記在學校思想政治理論課教師座談會上指出,辦好思政課關鍵在教師。在教學過程中要充分發揮教師在課堂教學中的作用,不斷增強教師的教學能力,豐富教學技能。因此,加強革命文化在“道德與法治”教學中的運用具有重大意義,也是辦好思政課的關鍵。

(一)保持道德與法治課程教學與革命文化教育相貫通

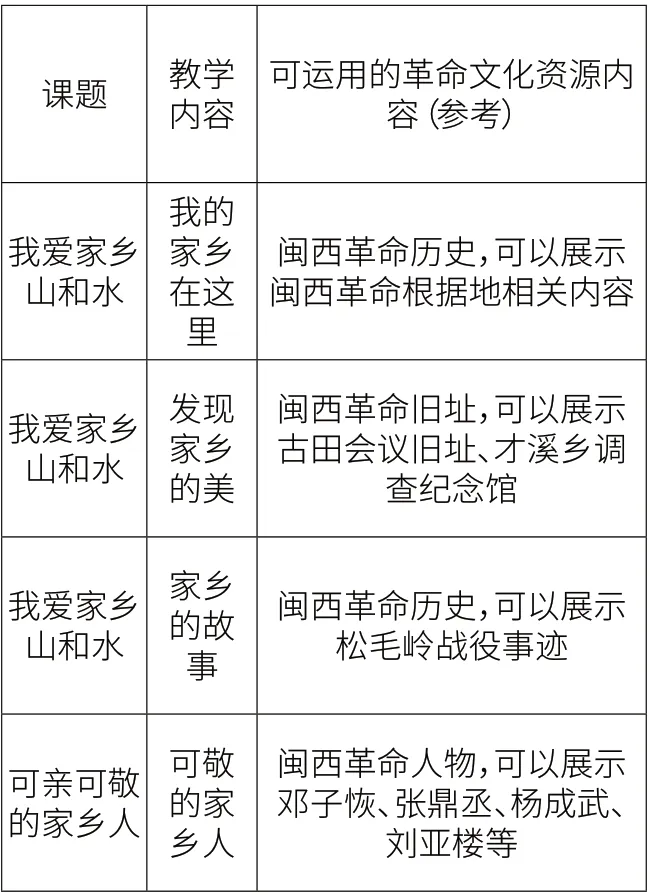

革命文化包括革命精神、革命英雄、革命遺址、革命事跡與道德,與法治內容有較多的貫通性。閩西是繼井岡山之后工農紅軍創建的第二個根據地,龍巖全域都是革命老區和蘇區的重要組成部分。因此,在道德與法治課程中有很多的內容可以跟革命文化內容相貫通(見表1)。同時,道德與法治課程的教學目標與革命文化教學運用具有一致性。二者在引導學生培養良好的思想道德時,也強化了學生的愛國主義情感、革命精神品質,幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

表1 二年級上冊具有貫通性內容

(二)豐富革命文化在道德與法治教材、教學中的表現方式

教師在開展“道德與法治”教學活動中要依托地域革命文化進行備課,把教學內容與地域革命文化元素納入教育教學的計劃中,把地域革命文化資源靈活地運用到“道德與法治”課堂中。教師也可以對閩西革命文化資源開發,挖掘出跟“道德與法治”教學內容相關的校本教材,把閩西革命文化的元素納入知識點梳理中,提出不同層級的培養大綱,并選取合適的革命文化資源進行匹配。革命文化精神、革命文化事跡、革命文化舊址等鮮活案例要放入教育教學的素材中。例如閩西的四大暴動歷史事件可以通過英雄生平事跡進行講述,激發學生的歸屬感、自豪感,進而引發學生的價值認同和情感共鳴。除此之外,還可以充分發揮學生的主體性作用,結合學生的學情、認知規律,把“道德與法治”課程中革命文化資源與地域革命文化資源開發成校本課程。

學校和教育部門可以對教師和學生對革命文化資源地進行參觀學習,讓教師和學生都能身臨其境地感受革命文化知識的熏陶,真正體驗和感悟革命文化的魅力,并在行動上和情感上產生共鳴,把革命文化資源靈活運用到教育教學中。學校也可以組織師生在重要的節假日參觀革命文化基地、愛國主義教育基地,或者舉辦紅歌大賽、紅色故事演說等革命文化主題活動,提升師生的革命文化素養。

(三)增強教師進行革命文化教育的能力

增強教師進行革命文化教育的能力,發揮教師在教育教學中的主導作用,是提升教學效果的有效途徑。這就要求教師在“道德與法治”教學中提升革命文化資源的開發能力、革命文化資源的融合能力、革命文化資源在教育教學中運用能力以及教學運用融媒體技術的能力。為發揮教師在紅色基因教育傳承中的“領頭羊”作用,學校可開展教師專門培訓,組織年輕黨員教師到當地的兵工廠、博物館、古田等革命紀念館參觀學習,并通過開展主題黨日等方式,加強革命傳統教育,不斷提升教師的紅色文明素養,使傳道者先得道、傳承者先得到傳承。組織骨干教師定期進行紅色文化集體備課,按照“主備先行,出臺初稿—集體討論,完善初稿—同年級教師分別執教,集體反思—形成定稿,二次創造”的流程,集思廣益,群策群力,形成紅色文化最佳保教方案。

(四)提升學生學習革命文化的主動性

紅色基因代代傳,革命文化要從少先隊開始抓起,引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,要把青少年的革命文化教育深化于心、外化于行,讓青少年自覺主動地學習革命文化,提升青少年的革命文化自覺性和主觀能動性。因此要求青少年積極參與課堂,開展革命文化實踐活動,舉辦革命文化主題活動,參觀革命文化基地等。利用開學典禮、傳唱紅色歌謠等方式,充分發揮紅色文化育人的實踐作用,引導學生走進融知識、文化與教育為一體的紅色第二課堂;通過傳唱紅色歌謠,抒發愛國情懷。教師可以利用學生在學校生活和學習的時間,為學生播放、教唱紅色歌曲,借助每周升旗活動的才藝展示環節,組織學生演唱紅色歌曲。

綜上所述,加強教師運用革命文化資源教學的能力是提升教學效果的首要策略。提升教師運用革命文化資源教學的意識是關鍵之舉,同時激發學生學習革命文化是重要之基。由此可見,革命文化是在德育教育中促進政治認同的重要工具,是愛國主義教育的主要路徑,更是道德教育的重要資源,做好道德與法治課程教學的貫通性具有重要作用。