周昔非書法及其職業背景分析

周昔非是吉林省知名書法家,1928年8月生于長春,1948年就讀于私立長春文法學院中文系,1950年任長春電影制片廠字幕美術師,于2009年4月11日逝世。

周昔非的書法藝術活動主要在長春完成,對長春書法界影響深遠。周昔非一生淡泊名利,全身心投入藝術創作,70歲時才在長春舉辦書法作品展覽,一生僅有一部書法集出版。

縱觀周昔非的書法創作歷程,其書法風格至少有三次大的轉變,其勇猛精進、銳意創新的精神體現了一位書法藝術家的膽魄。本文梳理了周昔非在各個階段的書法創作,對其有代表性的書法作品做了比較細致的分析,并試圖探求其書法創作的基礎與背景,一窺他在書法創作求新求變中做出的取舍。同時,本文也比較注重周昔非的職業背景,即電影字幕師這一職業對其書法創作的影響。

書法是中國特有的藝術形式,受到中國傳統文化的深刻影響,其中之一就是崇古傾向。這種傾向一方面對經典書法作品的臨摹與繼承提出了極高的要求,另一方面,也對書法的創新施以近乎苛刻的考察。

對經典書法作品的學習與繼承是書法家創作的基礎,這在其他藝術形式中是不多見的。即使是歷史上著名的書法家,也會對經典書法作品進行持續臨摹。周昔非在繼承傳統書法寫作技巧的同時,走出了創新之路。

另外,周昔非的職業背景也引起了書法史研究者的重視。周昔非的主要職業是長春電影制片廠的字幕師。字幕師書法家在中國書法史中是前所未有的,他們的書學功底相當深厚,體現了很強的職業性,同時,他們又能適應電影字幕的需要,根據每一部電影不同的美學風格調整自己的書法面貌,體現了多樣性。這些書法家在很大程度上受惠于這一職業,又在很大程度上受限于這一職業。

字幕師這一職業背景對書法家的創作路徑產生了怎樣的影響,如何正確評價字幕師書法家,這些是中國當代書法史研究的重要一環,而目前這一領域的研究基本處于空白。

一、周昔非的書法代表作分析

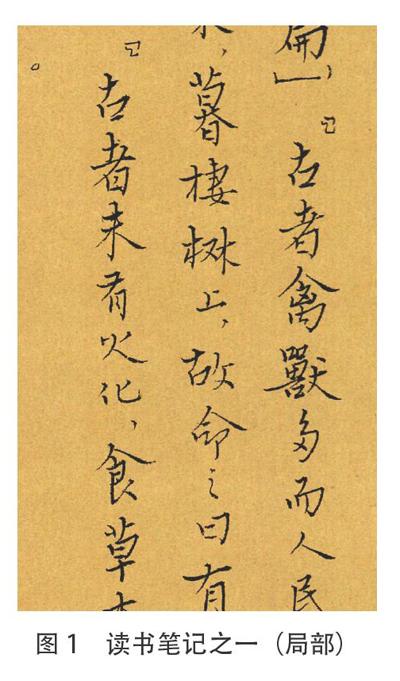

(一)《讀書筆記之一》

《讀書筆記之一》(見圖1)創作于1960年。從這篇作品能看出周昔非書法的工整與俊秀、結體嫻熟、章法穩健。

蘇軾曰:“大字難于結密而無間,小字難于寬綽而有余。”這篇讀書筆記屬于小字,是小楷筆法,用筆豐富而自如,體現出較強的控制力。對于初學者來說,需要經過很長時間的“二王”帖學的臨習才能達到用筆嫻熟的程度。

周昔非書法的結體有其特點,例如,包圍結構內部小橫的處理,常變為點或點的變體,增加了靈動的感覺。但此時周昔非的用筆還顯得比較稚嫩,傷于纖細,筆畫起伏較小,尚未形成獨特的風格。

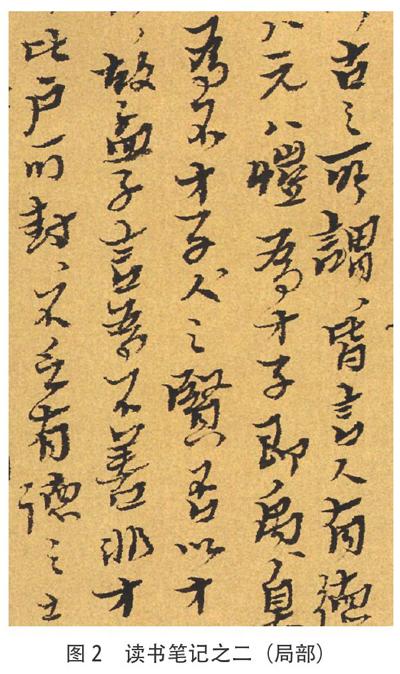

(二)《讀書筆記之二》

《讀書筆記之二》(見圖2)創作于1967年。與《讀書筆記之一》相比,這篇顯得更為從容,字體也由楷書變為行書。此篇筆法極為嫻熟,并且加強了筆畫的輕重對比,可以看出周昔非在用筆上更加自信。

《讀書筆記之二》的整體風格很像晚明的黃道周。薛永年認為周昔非書法有三次大的轉變,第一次就是從主流帖學轉向晚明的非主流帖學,而晚明非主流帖學的代表人物正是黃道周與倪元璐。

《讀書筆記之二》的結體有很強的樸拙之氣,有些筆畫極度收斂,尤其是斜向筆畫,幾乎都裹在里面。這與周昔非后期書法筆畫開張、肆意伸展的取向具有天壤之別。這一時期似乎是周昔非書法創作的蓄勢階段。

(三)《意臨王羲之<姨母帖>》

《意臨王羲之<姨母帖>》(見圖3)的創作年代不詳。《姨母帖》是王羲之的早期代表作,也是帖學臨習者非常重視的經典。臨帖是學習書法的基本方式,可分為實臨與意臨:實臨致力于臨摹的準確性;意臨則在實臨基礎上加以創造與發揮。《姨母帖》原作共6行,42字,本文選取局部的幾個字做概括分析。由于《姨母帖》是王羲之的早期作品,沒有充分體現妍美風格,而是體現出隸書的生拙感覺,但用筆是飽滿、滋潤、流暢的,較充分地利用了毛筆筆尖的特性。

周昔非的作品與王羲之的原作有比較明顯的區別。首先,用筆上,“飛白”明顯,如“姨”字的撇、“痛”字的長橫、“不”字的撇,以及“奈”的橫。這在王羲之的原作中是基本看不到的。“飛白”在周昔非后來的書法作品中是一種標志性特征。

“飛白”并非周昔非原創,只要書寫時不及時沾墨或書寫速度較快,就很容易出現這種枯筆。但將“飛白”的“枯”與傳統帖學的“潤”上升為書法表現中一對基本矛盾,應該是比較近的事。在此之前,書法中的基本矛盾主要是方與圓、粗與細、收與放、直與曲、中鋒與側鋒等。

“枯”與“潤”作為書法表現中一對基本矛盾之所以出現比較晚,是因為“枯”筆不易把握,有非常強的隨機性。要熟練掌握這種具有很強隨機性的表現手段,書法家需要具備嫻熟的掌控能力以及對書法審美的充分自信。

另外,“飛白”不但能體現“枯”,也同時暗示書寫的速度較快,可以稱為“疾”。疾與緩又構成了一對基本矛盾。

從《意臨王羲之<姨母帖>》中還能看出周昔非書法的另一個特點——倚側。例如,“不”“自”二字與原作相比,重心變化很大。原作中,“不”字的豎畫基本位于中軸線附近,而周昔非的“不”字明顯左移,之所以還給人相對平衡的感覺,全靠末點將重心拉回。“自”字的外框則更顯得扭曲,幾乎連最后一個橫都看不到了。這種倚側的處理或許就是這一時期周昔非想要的效果。

(四)《蘇軾記游二則》

《蘇軾記游二則》(見圖4)沒有標明創作時間,但根據周昔非弟子劉彥湖的長跋可知,這是為畫家袁武寫的,并推測作于20世紀80年代。劉彥湖回憶,當時周昔非正致力于碑學和“三鄭二爨”(北魏書法家鄭道昭的《鄭文公碑》《論經書詩》《觀海童詩》等作品,以及刻于東晉的《爨寶子碑》和《爨龍顏碑》),他認為這幅作品風格介于魏碑晉帖之間,想象當時對客揮毫的場景,創作者和欣賞者應該都很愜意,以至于這種感受能通過作品傳達給后來的欣賞者。

周昔非的書法集里,創作于20世紀80年代的作品很少,但從此篇能看出這一時期周昔非的主要精力是碑學的臨習,以及將碑融于帖。碑帖融合可以說是書法領域的一大難題,面對這一情況,周昔非給出了自己的答案。

(五)《杜甫詩聯》

《杜甫詩聯》(見圖5)創作于1990年。“清新庾開府,俊逸鮑參軍”是杜甫《春日憶李白》中的第二句。與前兩幅書法作品不同,《杜甫詩聯》展現了周昔非的書法風格。這一年,周昔非剛從長春電影制片廠退休,在長春書法界享有很高的聲望,此時的心態更加從容自信。

圖4 蘇軾記游二則(局部)

《杜甫詩聯》的用筆既體現了帖的筋骨內含,又展現了碑的清新質樸。結體開張飛揚,例如,“庾”字和“府”字的長撇,幾乎是半圓的形態。“逸”的走之底與“新”的右半部分向外拉伸,橫畫上揚得厲害,豎畫也呈現明顯的弧形。

總體而言,結體上,通過拉伸、上揚和化直為曲,每個字都充滿了張力,這是“緊”,是造險;用筆上,通過飛白、波蕩,給人以松透自然之感,這是“松”,是化險。一緊一松,先造險又化險,形成了藝術上的突出表現力。周昔非經過不斷探索、完善,形成了獨一無二的書法特點。

(六)《臨〈鄭文公下碑〉二十四聯屏》

《臨〈鄭文公下碑〉二十四聯屏》(見圖6)創作于1994年。書法集里收錄了多篇1994年的作品,說明這一年是周昔非書法創作的高峰期。《鄭文公下碑》是魏碑大字名品。周昔非從20世紀80年代開始致力于“三鄭二爨”的研究,《鄭文公下碑》是鄭道昭的代表作,屬于“三鄭”之一。按此推算,周昔非臨習這幅書寫作品時,至少已有10年的臨習積累。

周昔非的臨作與原作《鄭文公下碑》有明顯的區別。原作字體端正,用筆變化不大,比較含蓄。周昔非的臨作則倚側明顯,尤其是上橫,兩端上揚明顯,這其實是“二爨”的典型特征。

《鄭文公下碑》是摩崖石刻,字形偏大,大字變化多端。周昔非在臨作中加入了自己的風貌,并且加入了“二爨”的味道,好像在嘗試不同的風格組合。

二、周昔非的職業身份與書法風格的關系

周昔非是不拘小節的,一些與他相處過的人常用“粗頭亂服”來形容他。

20世紀60年代,周昔非結識長春文化界的重要知識分子,曾經參加過張伯駒、于省吾、羅繼祖等組織的“春游社”活動,這種活動類似于古代的文人雅集。但周昔非的學歷背景和本職工作與這些聲名顯赫的知識分子有明顯的差距。

近代以來,科舉廢除,文人階層轉換為知識分子,書法不再是知識分子的基本技能,轉而以便捷的硬筆作為書寫工具。20世紀,中國電影產業高速發展,出現了電影字幕師兼書法家群體,這在歷史上是沒有先例的。

到了21世紀,中國電影產業發生巨大變革,諸多國營電影制片廠倒閉,電影字幕師的工作逐漸被字體設計等其他職業所代替。所以,電影字幕師這一職業在歷史上是相當獨特的。

在這樣的情況下,書法家群體是怎樣自我定位的,他們的書寫有什么特點,是受惠于還是受限于這一特殊職業,對后世書法造成了多大的影響,這是中國當代書法研究的重要課題。

在不同的歷史時期、人生的不同階段,周昔非對這些問題可能有不同的答案。或許,周昔非完全沒有思考過這些問題,他只是憑著天性或天賦選擇了“粗頭亂服”一般的書法風格。

關于周昔非的資料非常有限,他平生出版的作品集僅有一冊書法集和一冊篆刻集。他在長春電影制片廠創作的字幕資料也較少。完整、全面的字幕資料不但有助于準確分析周昔非的書法風格與創造性,也有益于開展中國電影字幕書法的研究。但是很遺憾,目前這方面的公開資料幾乎是零。

三、結語

一個真正的藝術家不會甘于重復自己,總是不斷給自己找困難,路越難走,感受越深,領悟就越多。在書法家能夠選擇的很多條道路中,周昔非選擇了最難的一條。畫家袁武回憶,周昔非總是謙虛地說:“現在還不行,我要突破……等我把一些問題弄明白,我的書法才能看。”周昔非在晚年病重期間,感慨人生悲涼,曾動情地流淚,對弟子們說:“近來,我對草書有了新的理解,老天爺要是再多給我幾年時間,讓我把它寫出來,可能更好些。”周昔非創作的書法作品,連同他選擇的道路,以及在這個過程中展現出來的勇氣一定會激勵更多的書法創作者。

(長春工程學院建設學院)

作者簡介:胡海德(1982-),男,吉林長春人,博士研究生,講師,研究方向:城市文化。