基于3S技術(shù)的城市邊緣區(qū)景觀格局變化分析

——以沈陽市沈北新區(qū)為例

齊 麗,李健鋒

(1.陜西省土地工程建設集團有限責任公司,陜西 西安 710075;2.陜西地建工程技術(shù)研究院有限責任公司,陜西 西安 710075;3.陜西省土地整治工程技術(shù)研究中心,陜西 西安 710075;4.自然資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室,陜西 西安 710075)

1 引言

城市邊緣區(qū)農(nóng)田景觀對于城市的發(fā)展具有重要的意義,這一特性是遠郊的農(nóng)田不具備的屬性[1~3]。對城市邊緣區(qū)農(nóng)田景觀的研究與保護具有重大意義。目前并未有人對沈北新區(qū)農(nóng)田景觀進行系統(tǒng)分析。

城市邊緣區(qū)農(nóng)田景觀格局的形成,受到基本的農(nóng)田景觀演變的影響,于此同時還會受到人類的影響。城市邊緣區(qū)的農(nóng)田是原始農(nóng)田演變來的,其過去也是遠郊農(nóng)村的農(nóng)田,伴隨著城市范圍的不斷擴大逐漸變成城市邊緣區(qū)的農(nóng)田。鑒于此,選取沈北新區(qū)作農(nóng)田景觀格局研究。包括其農(nóng)田景觀的格局現(xiàn)狀及將會怎樣演化發(fā)展。探討在這種發(fā)展變化中,城市發(fā)展起到怎樣的作用,如何來控制與改善城市邊緣區(qū)農(nóng)田景觀的發(fā)展狀況,使之與城市發(fā)展相適應[4]。

2 研究區(qū)概況

沈北新區(qū)(原新城子區(qū))隸屬于遼寧省沈陽市,地處沈陽市區(qū)北郊,位于大連、沈陽、長春、哈爾濱“東北城市走廊”中部,南靠沈陽市區(qū),北隔遼河、萬泉河與鐵嶺、法庫縣相望,東與撫順市、鐵嶺縣毗鄰,西接遼西走廊,與新民市、于洪區(qū)相連。是連接吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古三省區(qū)的黃金通道和“東北城市走廊”的樞紐重地。坐標介于東經(jīng)123°16′~123°48′,北緯41°54′~42°11′之間。 沈北新區(qū)總面積1098 km2。總?cè)丝?19380人。

3 數(shù)據(jù)處理

3.1 數(shù)據(jù)來源

本文使用的遙感數(shù)據(jù)為不同時相的美國陸地衛(wèi)星數(shù)據(jù)(表1),利用此類數(shù)據(jù)獲取沈北新區(qū)土地分類信息;非遙感數(shù)據(jù)包括沈陽市1∶5萬地形圖,用于對遙感數(shù)據(jù)的幾何精校正;土地利用現(xiàn)狀圖對解譯過程中地類的判定提供參考作用。

表1 遙感影像數(shù)據(jù)參數(shù)

根據(jù)研究區(qū)的具體位置以及研究區(qū)的實際城鄉(xiāng)分布結(jié)構(gòu),選取包含研究區(qū)在內(nèi)的遙感影像,進行初步裁剪。本文應用ArcGIS空間分析工具的Extraction功能,得到研究區(qū)的遙感影像圖,如圖1所示。

3.2 數(shù)據(jù)處理

3.2.1 遙感影像預處理

本文利用遙感圖像處理軟件ENVI4.5,以2015、2020年的遙感影像圖以及1∶5萬的地形圖作為基礎數(shù)據(jù),將河流和道路的相交點等作為控制點,利用最鄰近像元重采樣以及二次多項式變換的方法對影像進行精度配準以及幾何校正。校正后,研究區(qū)的影像像元大小是30 m×30 m。另外,要對圖像進行空間加強處理。本研究主要是對土地利用類型進行提取,選擇3、4、5波段開展假彩色合成,方便目視解譯[5]。

圖1 研究區(qū)影像裁剪圖(345假彩色合成)

3.2.2 影像解譯

本文利用的是土地分類系統(tǒng),主要是依據(jù)《中國資源環(huán)境遙感宏觀調(diào)查與動態(tài)研究》中的分類方法,同時考慮到研究區(qū)的狀況,將土地利用類型分為6類,分別是旱地,草地,水田,水域,建設用地,林地。其中,林地包含園地和各類林業(yè)用地,旱地包括菜地等。

為能夠展現(xiàn)沈北新區(qū)用地類型多樣性特征,依據(jù)建立的六類解譯指標體系,選擇能代表不同農(nóng)田景觀類型的某些區(qū)域作為訓練區(qū),得到訓練樣本,利用ENVI4.5對不同時相的遙感影像采用最大似然法對圖像進行監(jiān)督類。

3.2.3 解譯結(jié)果的GIS處理

為了便于使用Fragstats3.3進行指標計算,將解譯得到的柵格數(shù)據(jù)使用ArcGIS處理,以便直接導入Fragstats3.3中計算結(jié)果。過程如下:首先,在ArcGIS軟件的支持下,使用Conversion Tools工具箱,打開From Raster工具集,在Raster to Polygon中完成遙感解譯得到的影像分類柵格數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為矢量格式文件;然后制作兩期地類分布圖;在此基礎上,在ArcGIS中添加圖斑面積、周長字段,并計算相應數(shù)值;最后,添加指標計算字段,將水田、旱地合為農(nóng)田,其它分類不變,在Fragstats3.3中將按此字段分類進行計算。

3.2.4 指標指數(shù)的計算

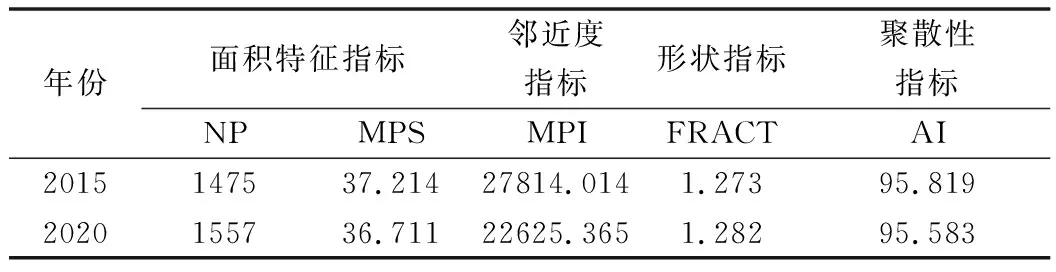

將通過ArcGIS處理后的數(shù)據(jù)導入Fragstats3.3中,分別計算全境指標與農(nóng)田指標。其結(jié)果如表2所示。

表2 不同年份全境景觀鑲嵌體特征指標

4 結(jié)果與分析

4.1 沈北新區(qū)農(nóng)田面積變化分析

根據(jù)在ArcGIS中計算得到的各地類面積可知2015年沈北新區(qū)農(nóng)田總面積為571.59 km2,這一數(shù)據(jù)到2020年變?yōu)?48.84 km2,減少了4.15%。主要變更為建設用地,由兩期地類分布圖可以看出,新增建設用地主要集中在沈北新區(qū)南部即靠近沈陽市區(qū)一側(cè)。由此可知沈北新區(qū)地類變更與城鎮(zhèn)化更多的是受沈陽市(市區(qū))影響,而非沈北新區(qū)中心城區(qū)。

4.2 沈北新區(qū)全境景觀鑲嵌體動態(tài)變化

由表2可以看出,2015與2020年面積積特征指數(shù)顯示,沈北新區(qū)的斑塊總數(shù)明顯增加了,平均斑塊面積減少,斑塊密度增加;與此同時,鄰近度指數(shù)顯著下降,形狀指數(shù)有所增加。這就代表近五年時間里,沈北新區(qū)斑塊形狀變得越來越復雜,景觀破碎度增強了,離散程度增高。

聚散度指數(shù)不斷減小,這代表相鄰并列的不同類型斑塊變的越來越多,破碎度不斷變高,團聚程度高的現(xiàn)象不斷減少,多個小斑塊不斷形成。

空間上雖然保持著農(nóng)田景觀為優(yōu)勢景觀類型的鑲嵌體格局,但大量的建設用地通過道路等連通肆意切割成片原有農(nóng)田,使農(nóng)田變得破碎、不規(guī)則。形成農(nóng)田、林地、建設用地、水域和草地交錯密集的新的土地利用格局。

4.3 沈北新區(qū)農(nóng)田單一景觀動態(tài)變化分析

農(nóng)田面積占沈北新區(qū)總面積一半以上,約為65%。從景觀的角度講,在沈北新區(qū)農(nóng)田屬于景觀中的基質(zhì),是斑塊鑲嵌內(nèi)的背景生態(tài)系統(tǒng),占絕對優(yōu)勢,有很好的連通性。其它景觀,建設用地、林地、水域、草地鑲嵌其上。

與鑲嵌體水平對比分析可知,斑塊水平上的特征指數(shù)能夠特別細致的說明單一景觀組分的演變規(guī)律。依據(jù)沈北新區(qū)景觀的實際情況,本研究從形狀、聚散度、面積、鄰近度以及形狀五個指數(shù)對其進行分析,其結(jié)果如表3所示。

表3 不同年份農(nóng)田景觀特征指標

兩個年份的鄰近度指數(shù)出現(xiàn)下降,體現(xiàn)的是從2015年以來,在半徑為1000 m的情況下,農(nóng)田景觀斑塊的破碎度不斷增加,同時離散度也在不斷增加。同時,聚集度指數(shù)也在不斷降低,這代表農(nóng)田景觀斑塊集中連片的格局正在不斷的減少,以前聚集性較高的大片農(nóng)田被分割成零碎的小斑塊。這是因為近幾年隨著沈北新區(qū)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,其基礎設施水平不斷增加,改變了原有的大片農(nóng)田。與此同時,該地區(qū)不斷遷入大小企業(yè),因為沒有科學的進行整體規(guī)劃,嚴重的影響到農(nóng)田景觀,形成了凌亂的、破碎度較高的城市近郊型土地利用格局。

5 結(jié)論與建議

根據(jù)數(shù)據(jù)分析得知,近五年來沈北新區(qū)城市周邊的農(nóng)田面積正在不斷減少,主要原因是城市建設發(fā)展建設占用。在近五年的農(nóng)田演變中,雖然景觀類型還是以農(nóng)田景觀為主,但是較之前的景觀類型復雜了許多,逐步形成了農(nóng)田、建設用地、水域、林地和草地縱橫交錯的景觀格局。研究分析顯示:農(nóng)田景觀逐漸向破碎度高,離散程度不斷增加的方向演變,景觀變的越來越復雜,越來越零碎。這就造成了大面積高效率的機械化施工越來越困難。同時,生物多樣性也在不斷降低,這極大地降低了城市周邊農(nóng)田景觀的生態(tài)系統(tǒng)服務功能。

城市邊緣區(qū)的農(nóng)田景觀具備經(jīng)濟、生態(tài)、美學三個方面的價值。同時,城市邊緣區(qū)的農(nóng)田景觀價值正在由傳統(tǒng)單一的生產(chǎn)價值轉(zhuǎn)變?yōu)楦佣鄻踊木坝^價值。因此,當下討論在城市經(jīng)濟不斷發(fā)展的情況下,如何構(gòu)建符合當?shù)匕l(fā)展特色的農(nóng)田景觀建設模式具有重要意義,使其構(gòu)建的景觀模式既能夠保障糧食生產(chǎn)功能價值被充足發(fā)揮,又能夠形成各具地方特色的農(nóng)田景觀,擴充城市綠色空間,發(fā)揮休憩觀賞作用,是值得進一步探討的問題。