一次追尋自我的生命砥礪

陸婷婷

隨著部編版教材的推廣和使用,整本書閱讀漸成為當下語文教學的熱點。中學語文特級教師余黨緒提出“整本書閱讀或可成為新一輪語文教學改革的發動機。”本文旨在嘗試以“一次追尋自我的生命砥礪”為主題探討推進《西游記》整本書閱讀的路徑和方法。

一、教學目標:尋找《西游記》的課程價值

《西游記》的主題歷來是研究者關注的焦點,本文關注的是它所蘊含的“自我與成長”價值。在原著中,唐僧一行人都帶著原罪出場,他們或是自我救助或是等待救贖,主動也好、被動也罷,最終都走上了西天取經之路。一路上,他們櫛風沐雨、降妖除魔,在與妖魔、與自我的不斷斗爭中追尋自我、砥礪成長、終獲成功。正如部編本教材對它的主題界定:人生就要有所追求,為了實現理想而披荊斬棘,不畏任何艱難險阻,以超強的韌勁戰勝一切困難,直至達到勝利的終點。

《西游記》是研究“自我與成長”的一個經典范本:唐僧少年時尋找父母,追尋自己的身世之謎。成年后西天取經,追尋生命的精神高地。終其一生,唐僧都是在追尋自我,原來他本就是如來座下的金蟬子,唐僧最終尋回了自己。孫悟空的成長更加困難:他原本是一只猴子,他的理想是做一個猴王;當上美猴王之后,又想突破自己的生命極限,求長生不老;大鬧冥府,勾銷生死簿后又想獲得絕對自由,妄圖“齊天”,于是大鬧天宮。孫悟空追尋自我的過程中不斷否定舊我,突破現我,尋求新我。

青少年的發展過程也是一個持續突破,克己和自我追求的過程。《西游記》以一個取經故事形象地詮釋了它。引導學生在閱讀的過程中自我審視,嘗試解決他們是誰,從哪來,要去哪里這些難題。這樣的教學目標顯然比“宗教說”“政治說”“五行說”等更符合學生的閱讀期待、心理需求與認知水平,也更有利于學生的精神成長和語文素養的培養。

二、教學策略:基于《西游記》的“讀”“畫”“辯”“寫”

《西游記》整本書閱讀的教學價值確定為“一次追尋自我的生命砥礪”。教師不僅要激發學生的閱讀欲望和真實感受,還要引導他們在與經典對話中建構自我價值和精神坐標。引導他們把《西游記》整本書閱讀作為自己體悟生命、審視人生的鏡子與標本。

教學價值決定教學策略。基于“自我與成長”主題的《西游記》整本書閱讀更強調精心的課程設計與教學安排。在這個過程中,教師是思想與學術的引領者,引領學生回歸閱讀的常識、回歸文體、整合閱讀,指導學生篩選信息,以任務驅動閱讀,思辨閱讀,讀寫結合。整個《西游記》整本書閱讀活動包括以下幾個環節。

1.讀:原生態閱讀

學生自主進行課外閱讀,他們往往會采用瀏覽法來處理文本,并借助網絡搜索故事梗概,以應付教師檢查。教師在課堂中或將教材中節選部分作為課堂教學的內容,以處理篇章閱讀的方法進行文本細讀,試圖以偏概全地將整部作品在一兩節課中高度概括,其結果只能是學生囫圇吞棗,強記教師概括出的名著考點,這與我們引導學生閱讀整本書,在此基礎上體悟生命、理解人生的初衷背道而馳。

“讀”是整本書閱讀的第一要務。讀整本書的“讀”強調的是原生態閱讀。《西游記》位列“四大名著”,文本所能提供的心理空間足夠大,這時候就需要學生沉浸在書本中真讀、細讀、用心讀。溫儒敏說讀書要“連滾帶爬”,此為讀的盡興、讀的快樂。因為篇幅原因,《西游記》不適合一開始就整體討論,于是我們決定根據頁數,將內容相對集中的卷章放在一起,這樣學生可以集中精力閱讀和討論。因此,我們計劃用兩個月的時間與學生共讀《西游記》,每天規定閱讀量,要求學生寫旁批,并且打破課內課外的壁壘,精讀和跳讀并用,對于與主題無關的背景介紹我們采用跳讀方法;符合主題探究的關鍵處如大鬧天宮等情節,我們師生在課堂上精讀,細讀之、精思之、鑒賞之。第一遍的讀是至關重要的,是在給學生后續的閱讀打底子。

2.畫:畫思維導圖

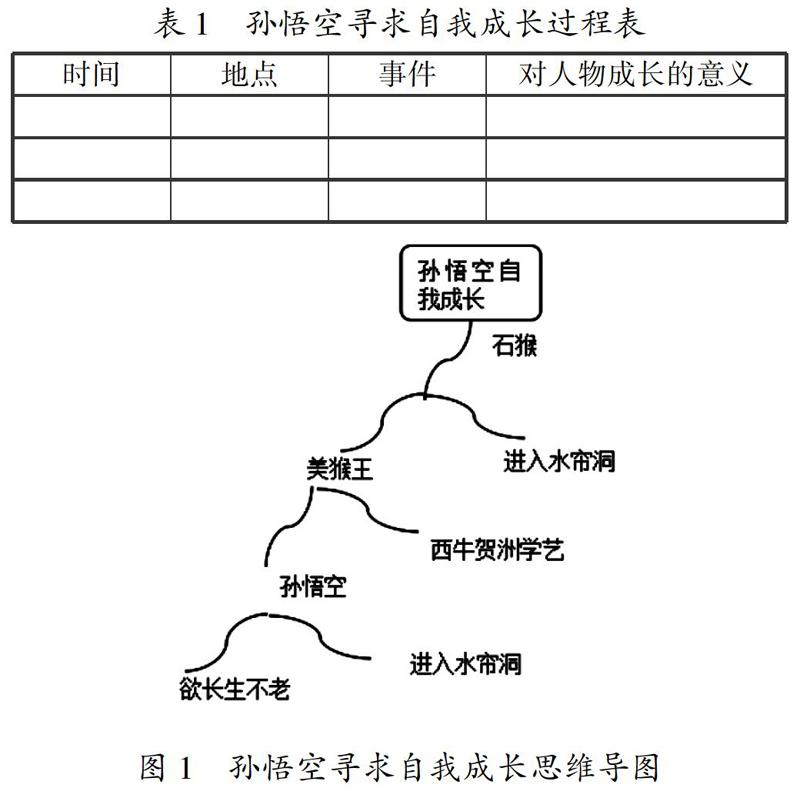

讀是畫的基礎,畫是讀的延伸。共讀整本書之后,引導學生自主篩選與唐僧、孫悟空追尋自我過程中的重要事件,梳理事件發生的時間、地點,分析事件對人物成長的重要性(上述梳理可以是表格或文本的形式)。然后要求學生將自己梳理所得在小組中交流討論,并基于此以小組為單位繪制唐僧和孫悟空自我成長的思維導圖。(以孫悟空為例)

通過畫“孫悟空尋求自我成長圖”和“唐僧尋求自我成長圖”引導學生以人物的自我追尋之路為主線進行重讀;對于重要的情節,如勾銷生死簿、大鬧天宮等重要情節要反復對比閱讀,通過分析情節中的變化來展現人物自我追尋的歷程,在此基礎上理解孫悟空的成長是一路上否定自我、突破自我,最后又超越了自我的成長過程。

3.辯:批判性理解

學生的“閱讀”和“繪畫”只是基本環節,而課堂教學方法的選擇在很大程度上決定了教學效果。臺灣學者蔣勛認為當下的中學生始終沒有機會去觸碰人性和真正的自我,因為考試不會考。他呼吁教育首先要教學生認識自己,給學生最好的文學,讓他們在里面自然的熏陶,從而能夠自信地在鏡子里面對自己,思考自己的可能性。因此,圍繞著“一次追尋自我的生命砥礪”這一鮮明的主題,此時我們必須充分理性地去分析、批判,并在此基礎上引導學生深度分析人物,反觀自身,追尋自我,勇敢地亮出、說出自己的觀點。

李澤厚在《美的歷程》中認為孫悟空形象具有“七十二變的神通,永遠戰斗的勇敢,機智靈活,翻江攪海,踢天打仙,幽默開朗的孫猴子已經成為充滿民族特性的獨創形象。”我把李澤厚這句話拋給學生,要求他們從“自我與成長”這一母題中找到一個自己感興趣的點,結合自身的成長,5~6人為一個小組研究一個子題。并給學生介紹了弗洛伊德的“本我”“自我”和“超我”的相關理論知識。沒想到一石激起千層浪,學生們討論得不亦樂乎。我們每周安排一次思辨閱讀課,每節課就探討一個子題,由學生主講,教師點評補充,出現了有意思的子題如“唐僧的自我和孫悟空的本我的矛盾”“豬八戒有沒有試圖追尋自我?”,等等。學生自己的理解深度和廣度也許不能超越他人,但通過這樣的分析過程,《西游記》才能真正嵌入他們的生活,成為經典。

4.寫:寫自我成長

在這個意義上的寫作,其實是一種基于問題解決的思辨讀寫。學生基于前面的“讀”“畫”“辯”三個環節已經形成了較為成熟的觀點和思路,教師引導學生將這種思維訓練的成果轉化為文字。學生借助《西游記》中的人物成長和變化,來表達自己的思想與觀點。

若閱讀任何一部偉大的經典,學生都能如斯人,在文本中找到自己的坐標,安放自己的精神;沉浸在閱讀中,喚醒和激發思想的動能,于愿足矣!

作者單位:江蘇省鎮江崇實女子中學