制度、激勵與行為:解釋區域環境治理的多重邏輯

鄭石明 何裕捷

〔摘要〕 近年來中國生態文明建設成效顯著,但不同區域的環境治理成效差異明顯。為探究中國情境下區域環境的有效治理機制,本文選擇珠三角大氣污染治理作為案例,構建“制度-激勵-行為”分析框架,從多維視角分析珠三角大氣污染防治過程與環境治理邏輯。研究發現:為實現環境善治,需要完善頂層制度設計,源頭控制與末端監管兩手抓,形成以經濟激勵為基礎、壓力激勵為補充的雙重激勵環境,并充分動員政府、公眾與企業共同參與環境治理進程;企業缺位、社會監督力量薄弱、地方政府激勵不足、治理手段單一等是影響區域環境治理難以取得成效的主要因素。珠三角大氣污染治理作為區域環境治理的范例,探索與分析其治理邏輯,對完善中國區域環境治理機制具有重要意義。

〔關鍵詞〕 區域環境治理;制度;激勵;行為;珠三角大氣污染治理

〔中圖分類號〕X51 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1000-4769(2021)04-0055-12

〔基金項目〕國家社會科學基金重大項目“中國大氣環境污染區域協同治理研究”(17ZDA063);國家自然科學基金面上項目“綠色創新政策對環境治理績效的影響:機制、路徑及其效應”(71673308)

〔作者簡介〕鄭石明,暨南大學公共管理學院、公共政策研究院教授,博士生導師;

何裕捷,華南理工大學公共管理學院碩士研究生,廣東廣州 510632。

一、問題的提出

環境質量與公眾生命健康息息相關,公眾的環保呼聲日益增強。綠水青山就是金山銀山,污染防治也成為全面建成小康社會的三大攻堅戰之一。十九屆五中全會指出,“深入實施可持續發展戰略,完善生態文明領域統籌協調機制,構建生態文明體系,促進經濟社會發展全面綠色轉型,建設人與自然和諧共生的現代化。”①中央對環境考核的力度不斷加大,形成了環境監察監測垂直管理制度,環境問題被提到了前所未有的高度。近十年來,中央對環境問題越發重視,在不同領域采取了相應的環境保護行動。2015年國務院出臺的《水污染防治行動計劃》(即“水十條”),成為水污染防治的綱領性文件。同年,《中華人民共和國大氣污染防治法》被修訂,為大氣污染防治打下了堅實的法制基礎。針對水土流失問題,《全國水土保持規劃(2015-2030年)》指出,“到2020年,基本建成與我國經濟社會發展相適應的水土流失綜合防治體系,基本實現預防保護,重點防治地區的水土流失得到有效治理,生態進一步趨向好轉。”②中央對大氣污染問題同樣高度關注,2013年出臺了“大氣十條”,黨的十九大進一步指出,“堅持全民共治、源頭防治,持續實施大氣污染防治行動,打贏藍天保衛戰。”③通過一系列政策措施,中國在生態文明建設中取得了突出成就。2020年1月至11月,中國I-III類水質斷面比例達到82.0%,同比提高5.6%,劣V類水質比例僅為0.7%,同比下降2.1%。中國337個城市的空氣質量優良天數比例達87.9%,高出“十三五”預定目標3.4%。④

然而,中國環境治理績效的地區不均衡特征明顯,不同區域的環境治理成效存在較大差距。雖然部分地區的環境問題有所改善,但未得到徹底解決,比如水污染明顯的海河和遼河等流域、酸雨災害難以消除的四川盆地、水土流失嚴重的黃土高原、飽受霧霾侵擾的京津冀地區等。也有部分地區摸索出環境治理的成功模式,比如珠三角大氣污染防治實現了治理機制從“失效”到“有效”的蛻變。2010年,珠三角與京津冀、長三角地區并列為開展大氣污染聯防聯控工作的重點區域,此時珠三角大氣污染較為嚴重,治理效果并不理想,成為全國大氣污染防控的重點關注對象。而到了2018年,珠三角地區PM2.5平均濃度比2014年下降23.8%,并連續四年達標(低于35ug/m3),達標天數比例為85.4%,在全國三個大氣污染重點防控區中表現突出,率先完成任務目標。⑤并且,2018年2月全國環境保護工作會議將珠三角從大氣污染防治重點區域名單中除名,由汾渭平原替代。可見,珠三角大氣治理成效有目共睹。

據此,本文運用“制度-激勵-行為”分析框架,以珠三角大氣污染治理作為實證研究對象,探討如下問題:區域環境治理為何出現迥異的治理結果?應當如何解釋中國的區域環境治理機制?珠三角大氣污染治理的演變過程可為區域環境治理提供何種反思及啟示?

二、文獻回顧與述評

關于區域環境治理機制主要有兩類研究:一是解釋性研究,二是對未來治理機制的探索性研究。國內的解釋性研究分為制度、激勵、行為三個視角。制度視角往往與激勵相結合,如關于事權與財權分配的研究⑥;政企關系互動的制度性因素探究⑦;還有環境治理短期化、屬地化、部門化問題的研究⑧以及基于社會學制度主義的區域環境治理機制剖析。⑨激勵視角為當前研究主流,晉升激勵⑩、財政激勵B11、政治激勵B12等會對中國區域環境治理產生重要影響,還有部分學者將多種激勵因素綜合起來,形成了多因素激勵研究。B13從行為層面構建研究框架分析中國區域環境治理機制同樣形成了部分研究成果。比如,中級政府與下級政府為應付更上級政府的環境檢查而串通起來的共謀行為。B14圍繞環境治理的具體任務指標,下級政府在與上級政府打交道的過程中存在“正式談判博弈”“非正式談判博弈”與“準退出選擇”等行為策略。B15注意力競爭理論則強調地方政府在面臨黨委、政府、職能部門的治理任務時,在環境治理上將表現出不同的行為模式。B16除此之外,行為視角還存在其他理論。B17在未來區域環境治理機制的探索上,國內研究以府際協同治理為主B18,也有學者提出政府主導型治理B19、市場主導型治理B20、多中心治理B21、混合型治理模式B22等,但發展均不夠完善。

國外對中國區域環境治理的研究認為,中國是有別于西方平行式治理的政府主導型環境治理模式,政府行為對環境影響重大,同時其他主體也會參與到影響過程中B23,中國環境治理是各方行為綜合作用的結果。B24中國區域分權的專制制度主導著環境治理格局B25,權威主義在環境政策實施中發揮著重要作用B26,地方官員在監督機制與社會壓力作用下對環境治理做出回應。B27國外還較為深入地研究了未來區域環境治理機制的構建,比如市場制度、等級制、社會組織治理模式B28,以及合作治理B29、協同治理。B30網絡治理模式也頗為流行。B31網絡治理是自治企業的集合,通過社會而非法律性的聯結方式形成隱性契約或開放式契約從事生產與服務。B32

整體而言,國外的探索性研究遠比國內豐富,但在解釋性研究上,國內則比國外豐富。當前研究多為制度、激勵或行為層面的單一視角研究,缺乏將三種視角相結合的分析框架,區域環境治理是多因素綜合影響下的結果,單一視角的分析,難以準確分析中國的區域環境治理機制。并且,現有關于制度視角研究的分析偏向宏觀層面,對微觀制度的分析相對不足。關于激勵視角的研究更為關注政府激勵,對企業激勵關注較少,企業是環境污染的主要制造者,對企業的忽視無助于全面揭示中國的區域環境治理機制。關于行為視角的研究則大多強調政府內部的行為互動,比如黨委與政府間、上下級政府間、政府部門間,而對公眾、企業等其他主體的關注較為欠缺,并且政府內部存在中央政府、地方政府和地方官員的分化,對于這一點相當部分文獻在分析過程中并未涉及。所以,本文嘗試建立“制度-激勵-行為”分析框架,以珠三角大氣污染治理作為案例,從更為全面的視角闡釋中國的區域環境治理機制。

三、制度、激勵與行為視角下的區域環境治理機制

(一)制度:宏觀體系與微觀制度

中國環境治理制度包括宏觀體系與微觀制度兩個方面。宏觀體系強調區域環境治理機制的頂層制度設計,本文圍繞政府與企業兩類主體,將宏觀體系分為兩類:一是政府環保體系,即地方政府環境治理所面臨的一系列制度性要求的總和;二是市場監管體系,即約束各類市場主體行為的環境政策工具集合。宏觀體系下還包含若干微觀制度,本文以珠三角大氣污染治理為例,通過梳理中央、廣東省在大氣治理領域現行有效的規范性文件48份,提煉出表1所示的制度體系。

政府環保體系圍繞規范政府環境保護責任及行為展開,包括落實環境保護責任、污染物防治規范、環境保護過程管理、失職處理辦法、區域環境治理協調等。市場監管體系圍繞規范、引導企業行為展開,包括項目環評、項目審批、排放管理、環境經濟政策、環境信用體系、監管制度、違規處罰、生產過程規范等。兩類制度體系相互補充,從約束政府與約束市場兩方面構建起珠三角大氣污染防治制度體系。

(二)激勵:雙重激勵環境

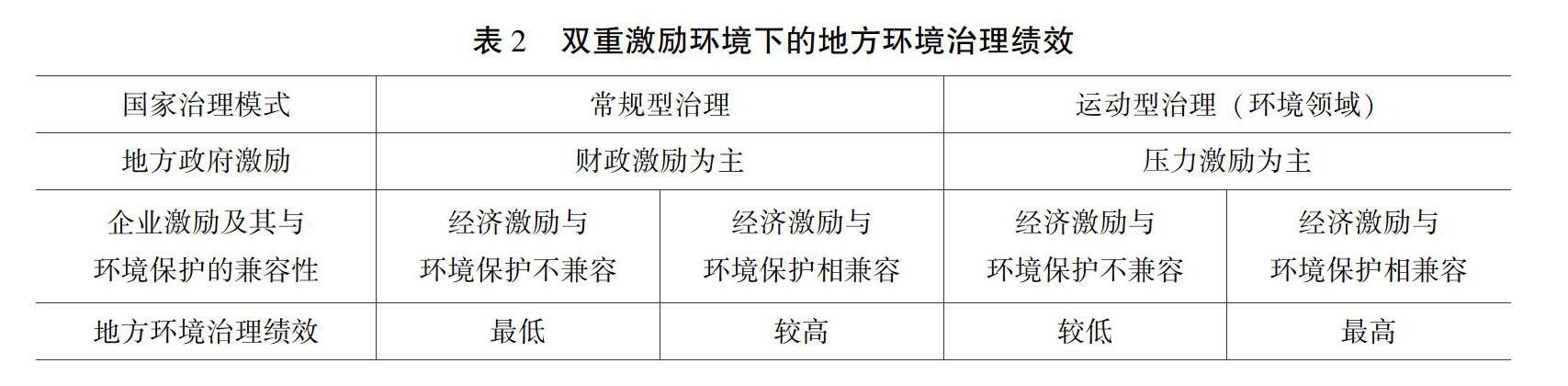

中國區域環境治理存在雙重激勵環境,即地方政府與企業面臨不同的激勵環境。其中,地方政府主要面臨財政激勵與壓力激勵,而企業主要是經濟激勵。雙重激勵環境對中國區域環境治理結果產生了重要影響。

在行政發包制下,中央政府作為委托方將各類事項“發包”給代理人地方政府B33,發包任務的多樣性意味著地方政府處于多重任務環境之中B34,但可以分為常規型治理與運動型治理兩種情況來探討。B35在常規型治理模式下,經濟增長是地方政府最核心的工作。地方政府必須完成相應的經濟任務,擴大財政收入成為首要選擇:只有充足的資金作為支撐,地方政府才有更大機會在經濟競爭中脫穎而出,由此,財政激勵成為地方政府的主要激勵。一旦轉為運動型治理,地方政府必須盡一切手段實現上級交代的運動治理目標,否則將面臨嚴厲懲罰,這時地方政府主要受到壓力激勵。財政激勵與壓力激勵不是截然分離的:常規型治理也存在壓力激勵,比如計劃生育、安全生產、越級信訪等“一票否決”指標,而在運動型治理下依舊有財政激勵,經濟增長在運動治理時期依舊是十分重要的考核指標,只是在常規型治理下表現出以財政激勵為主,而在運動型治理下則表現為以壓力激勵為主。

追求經濟收益最大化是企業的核心目標,經濟激勵貫穿企業運營始末。一方面,經濟激勵與環境保護存在不兼容之處,綠色生產將增加企業生產成本,降低利潤;另一方面,當環境保護支出被企業視為無法避免的成本計入生產過程時,環境保護與經濟激勵將實現兼容。例如,政府強制推行綠色生產,環境標準不達標的企業將面臨嚴厲懲戒,如高額罰款、停工整頓等。此時,環境污染的外部性被內部化,企業必須把轉型綠色生產帶來的額外支出視作必要的生產成本,否則違規生產的機會成本將更高(強制停產帶來的經濟損失)。由此,在經濟激勵的驅使下,不愿意承擔違規風險的企業將采取環保生產工藝,環境保護與企業經濟激勵實現兼容。

表2總結了雙重激勵環境與地方環境治理績效的關系。在常規型治理下,地方政府主要面臨財政激勵,如果當地企業的經濟激勵與環境治理不兼容,此時環境治理績效水平最低,因為政府與企業均缺乏環境保護的動力;如果企業經濟激勵與環境保護相兼容,即使地方政府沒有集中投入資源與精力到環境領域,地方環境治理依然能取得不錯的環境治理績效,畢竟企業是主要污染源之一,企業主動參與環保事業,對環境保護大有裨益。如果處于運動型環境治理時期,環境考核將占據極其重要的地位,這時地方政府主要面臨壓力激勵,環境工作會比常規型治理時期更受重視,但如果企業經濟激勵與環境保護不兼容,地方環境治理只能取得有限成效,只有當經濟激勵與環境保護相兼容時,環境治理績效才能達到最高。

(三)行為:多方參與

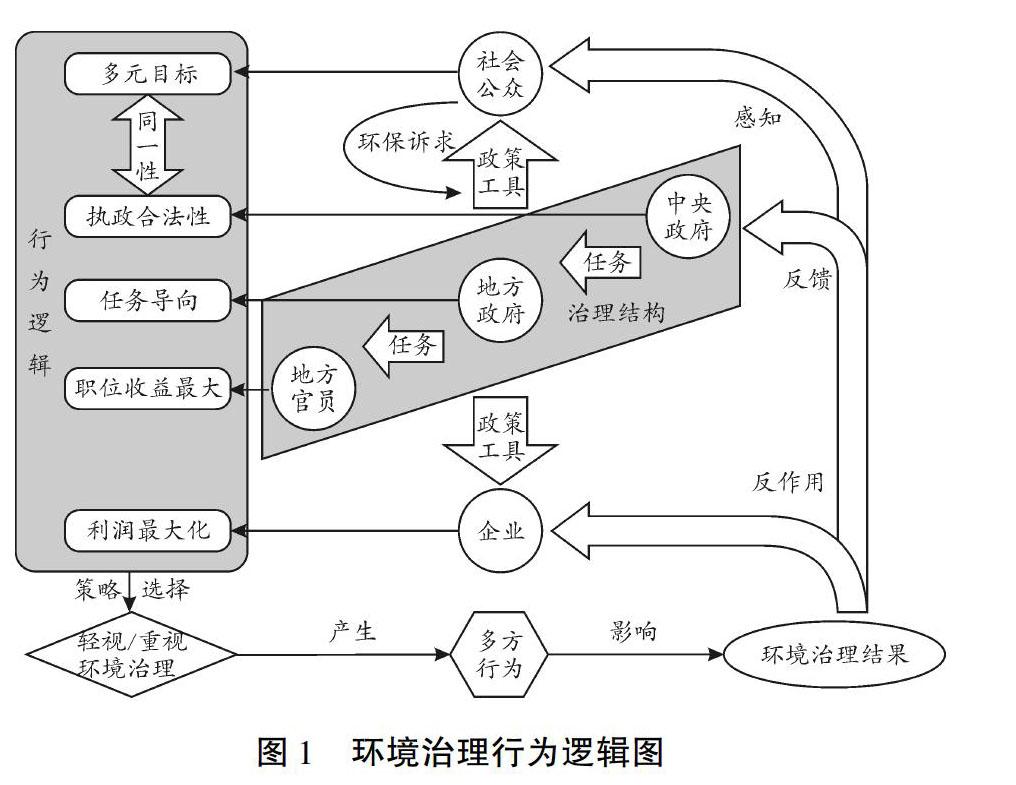

圖1 環境治理行為邏輯圖

在行為視角上,不少研究提出環境治理是多方利益主體行為相互博弈的結果,如進化博弈模型將中央政府、地方官員和舉報者作為博弈的參與者B36,還有學者將中央政府、地方政府、企業和公民視為環境治理的主要參與者。B37本文整合各類觀點,認為環境治理是公眾、中央政府、地方政府、地方官員、企業五類主體行為互動的結果,這些主體的行為邏輯存在差異。

公眾有著多元的目標訴求,在完善醫保、增加就業、保障食品衛生、提高收入、改善環境等方面均有訴求。B38公眾在非環境領域的訴求會分散地方政府環境治理的注意力,而一旦公眾對環境問題普遍不滿,環保訴求上升時,則會成為推動環境治理的先導力量。中央政府以維護執政合法性為根本,以服務公眾為實現路徑,其行為邏輯往往與公眾主流訴求保持一致。地方政府事務繁多、考核任務繁重,容易形成目標替代:地方政府更加關注任務的完成情況,而非公眾利益訴求,行為邏輯明顯表現出任務導向。地方官員追求職位收益最大化。職位收益最大化指地方政府官員利用現有職位實現個人收益最大化的過程,如獲取金錢、增強權力、獲得晉升等。職位是實現職位收益最大化的基礎,失去職位自然無從談及增加職位收益。因而,當環境治理成效與官員職位存續掛鉤時,地方官員必須對環境問題做出回應及行動,反之,當環境治理成效與地方官員職位收益不存在直接關聯時,地方官員可能在環境治理中表現出選擇性執行、象征性執行、不執行等消極應對行為。企業追求利潤最大化,在通常情況下缺乏環境治理積極性,可一旦利潤與環境治理結果相聯系,企業也會加入環境治理行列。

圖1整合了五類主體的行為邏輯。公眾環保訴求的強弱與環境結果感知直接掛鉤,中央政府感知到公眾環保訴求后,綜合多方面因素考慮是否要將環境問題納入政策議程。如果環境問題進入政策議程,中央將要求地方政府重視環境治理,地方政府可能表現出上下級談判、共謀等消極對抗行為,也可能切實采取政策工具對企業以及社會行為加以引導與管制。地方官員作為政策工具的執行者,可能對違規行為“睜一只眼閉一只眼”乃至官商勾結,利用職位便利獲取收益,也可能扎扎實實推進工作以謀求職位晉升。企業也會對政策工具做出回應,但利潤最大化是回應的出發點,既可能對政策工具表現出順從,也可能陽奉陰違。社會公眾雖是推動政府環境治理的先導力量,但在環保問題上存在內部利益分化,比如黃標車車主、高污染行業工人及企業家群體,他們不太可能積極配合政府的環保政策。各方基于自身利益考慮所做出的行為會影響環境治理結果,形成公眾的二次感知,并改變著環保訴求強度。中央政府在感知到公眾訴求后,再次通過治理結構的傳導,改變地方政府與地方官員的行為,進而影響企業與社會,形成第二輪的多方行為博弈,由此循環往復,這便是中國環境治理的行為邏輯。

四、區域環境治理的典型案例:珠三角大氣污染治理

本文以珠三角大氣污染治理為例對中國的區域環境治理機制做進一步闡釋。近年來,珠三角大氣污染治理取得突出成效,率先在重點防控區域實現達標,取得了可圈可點的成績,圖2為珠三角地區主要污染物的變化趨勢,在2006-2009年,珠三角SO2有較大幅度下降,PM10長期在較高水平徘徊,O3有小幅上升態勢,NO2也沒有下降的趨勢。在2010-2012年,SO2繼續保持下降,PM10有較大幅度下降,但依舊處于較高水平,O3保持浮動,較為穩定,NO2沒有明顯的下降趨勢。在2013年之后,SO2保持持續下降態勢,PM10大幅下降,O3在經歷大幅下降后于2017年再次回升,NO2在2013年后出現大幅下降,2015年起平穩地保持在低位水平。通過梳理2000-2018年5月份國務院和廣東省政府發布的48份規范性文件,基于對政策文本與主要污染物數據的分析,可將珠三角大氣污染治理劃分為輕視期、控制期、全面整治期和鞏固期四個階段(詳見表3)。

在輕視期,地方政府、企業和社會對環保問題均未給予充分關注,大氣污染防治工作進展十分緩慢。不過,這一時期珠三角地區積極響應國家號召,對黃標車處置力度較大,發布的政策文件大多與機動車相關,SO2減排成效較好,但整體污染情況沒有明顯減輕。

從輕視期過渡到控制期的標志是2009年5月《廣東省珠江三角洲大氣污染防治辦法》的出臺,珠三角大氣治理開始提上日程。廣東省政府出臺了大量政策文件,主要依靠總量控制、指標分派等方式將任務下達到各地市,對企業也采用分派指標的方式限制排放,同時處理高污染企業并進行機動車污染防治。在控制期,珠三角的大氣污染防治工作逐漸得到重視,但過分依賴行政手段。在某些特定時期如亞運會、上級檢查等,通過強化監管,空氣質量得到明顯改善,但監管期之后,大氣污染又卷土重來。

宣告控制期轉入全面整治期的標志性文件是《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》(2013年),又稱“大氣十條”。鑒于控制期治標不治本的做法以及公眾污染防治呼聲的不斷高漲,“大氣十條”不再局限于行政手段,更加側重于產業結構優化、企業技術改造、能源結構調整、環境經濟政策完善等,中央還與各省簽署了大氣污染防治目標責任書。自2013年之后,珠三角地區的主要大氣污染物排放量明顯下降,并且成效得到長期保持。這一時期的突出特點是各類治理方式多管齊下,善用市場機制推動大氣防治工作,通過目標責任書、環境信用評估等方法對政府和企業分別給予激勵,大氣治理取得了突破性進展。

國家為了把有益經驗與治理成果保留下來,開始將大氣污染防治納入法制軌道,其標志性事件是2015年出臺的《中華人民共和國環境保護法》以及2016年修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》,由此中國大氣治理進入鞏固期。珠三角地區也頒布了《廣東省環境保護條例》,建立了與行政區劃適當分離的環境資源案件管轄制度B39,并要求企事業單位必須建立環境保護管理臺賬。B40鞏固期的顯著變化是大氣污染治理走向法制化、系統化和常態化。中央對前期大氣治理的有益經驗進行總結,以法律形式加以確立,并將環境治理納入常態化工作,不再依靠運動型治理推進。自2015年之后,珠三角地區的空氣質量長期保持在優良水平,大氣治理成果斐然。

五、基于多重邏輯視角的案例分析

通過深度訪談、參與式觀察、網上新聞媒體信息采集和政策文本分析等方法,我們收集了本文所需的研究資料。訪談對象包括珠三角地區的企業家、政府工作人員等與區域環境治理相關的群體。結合研究資料情況及文獻回顧結果,本文梳理出制度、激勵、行為三類邏輯,用以解釋珠三角大氣污染治理過程,并闡釋該案例所反映出的中國區域環境治理機制。雖然本文是單案例研究,但也能為窺探中國區域環境治理機制的一隅提供有益啟示。

(一)制度邏輯:約束政府與規范市場兩手抓

珠三角地區在制度設計上敢為人先,取得了一系列成就。在規范政府方面,珠三角地區的環境督查制度落實十分嚴格,各地市需在每年3月31日前向省政府報送上年度大氣污染防治工作的進展情況。并且,珠三角地區還為環境主管官員設定任期及年度環境保護目標,明確規定環境主管官員任期內的環境治理任務,將環境治理與任期結合起來,環境治理的長期目標被分解成一個個階段性目標,并列入每一任地方官員的任務清單中,這解決了任期短期化與環境治理長期性間的矛盾,同時強化了官員的環境治理責任意識。自然資源資產離任審計和生態環境損害責任終身追究制也正逐步推行,地方官員再也無法將環境損害留給后任,自己卸任一走了事。此外,在全國大多數地區還在為貫徹污染物削減替代制度犯愁時,珠三角地區已經先人一步,要求實行雙倍替代而非等量替代。例如,新建一個年排放量100噸SO2的火電站意味著必須在當年減少200噸SO2排放量。珠三角地區的環評審批同樣嚴格:

珠三角地區實施高標準的環境準入制度,對地區及行業實行限批制度,一旦某一地區或某一行業的指標總量超出上限,相關項目將被限批,并且每年有超過5%的項目在年度環評審批中被否決。(對廣東省環保廳高層官員A的訪談,訪談編號20200914GA)

末端監管與源頭控制是規范市場的兩種思路。末端監管強調事后整治,對違規企業進行處罰,是珠三角地區最先嘗試的治理手段。大氣防治監管體系的建立可以溯源至1987年的《中華人民共和國大氣污染防治法》,進入控制期后,珠三角地區的環境監管舉措不斷完善:制定鍋爐、機動車、火電等行業的排放規范;建立排污權交易機制;實施重點區域防控等等。但一味強調監管不具備可持續性,這也導致控制期的大氣治理成效不佳。珠三角地區大氣治理的轉折點在于由重視末端監管到“前頭后尾”兩手抓。珠三角地區在“大氣十條”提出之后,采取了一系列末端監管與源頭控制相結合的政策措施:加緊淘汰落后產能;嚴格市場準入;嚴控“兩高”行業新增產能;加快對灰霾、臭氧形成機理和遷移規律的研究;鼓勵企業技術革新;培育節能環保產業;堅持“誰污染、誰負責,多排放、多負擔,節能減排得收益、獲補償”的原則;嚴格落實項目環評制度等等。通過一系列制度設計,珠三角地區的大氣治理取得了顯著成效。

以珠三角為代表的地區在環境治理制度方面的有益探索,被國家以法律形式進一步固定下來。比如“三同時”原則B41在新修訂的《中華人民共和國環境保護法》中得到確認,實質是對項目環評程序的法制化與規范化。環境質量領導責任制與環境保護目標責任制也衍生出環境約談制度。法制化過程特別注重調動市場積極性,誘導企業自發地改善環境,降低政府監管成本。污染損害賠償、環境保護稅、排污許可、環境保護信用評估等制度由此應運而生。雖然部分不利于環境治理的制度安排依舊存在,如屬地化、部門化管理模式等。但總體而言,珠三角地區已在環境制度建設中取得重大突破。

(二)激勵邏輯:兼顧壓力激勵與經濟激勵

革新激勵機制,充分調動政府與企業的積極性,實現壓力激勵與經濟激勵雙管齊下是珠三角地區大氣治理取得突出成效的重要原因。壓力激勵激發的關鍵在于中央和省政府對環境問題的重視:國務院明確要求到2015年珠三角空氣質量達到或高于國家二級標準,并與各省簽訂大氣污染防治目標責任書。省政府則如法炮制,與各地市簽訂目標責任書,明確各地的減排指標,責任往下層層壓實。比如廣州市責任書的第九條:

嚴格限制機動車保有量,新增或更新的公交車中新能源和清潔燃料車的比例不低于60%……2014年淘汰77680輛黃標車及老舊車輛,到2015年底,基本淘汰黃標車(155360輛)。(《廣州市政府大氣污染防治目標責任書》第九條)

事實上,珠三角地區各地市的目標責任書在內容上大同小異,差別主要體現在指標數額上。比如黃標車淘汰的任務指標,廣州市要求2015年淘汰155360輛,惠州市則是48423輛,其余的文字表述幾乎一模一樣。除機動車污染防治外,產業環境準入標準、淘汰落后產能、優化產業空間布局、煤炭使用、清潔能源替代、燃煤鍋爐整治、重污染天氣應對、環境信息公開等方面的任務要求也被寫入目標責任書中。目標責任書中時常出現“淘汰多少輛車”“改造多少臺鍋爐”“必須采用何種技術”等高度細化的任務指標,明顯帶有“運動式治理”的色彩。這種近乎“一票否決式”的指標使得地方政府的壓力激勵驟增,對地方政府而言,經濟增長固然重要,但完成淘汰黃標車與鍋爐改造等指標同樣不容忽視。由此,地方政府的大氣治理積極性達到了前所未有的高度,F市S區C鎮曾動員365人次對轄區內的工廠進行了突擊檢查。在F市不銹鋼行業從業20年的企業主劉三(化名)回憶道:

我們工廠很早前已經辦好環保手續,因此沒有被查處。但我的另一位同伴就沒那么走運了,他被(警察)帶走,工廠也被關停,可能是偷排(的緣故)……一般每年年末會有環保督查,但通常只會關閉極少數環境污染嚴重、影響惡劣的企業,處罰方式多為罰款及停業整頓,抓人很少見,更別說刑拘了。(對企業主劉三的訪談,訪談編號20181207QL)

F市雷厲風行的污染防治舉措也是壓力激勵下珠三角地區其余地方政府行為的縮影,但對政府行之有效的壓力激勵,未必對企業有效:以劉三為代表的中小企業家更加關注企業利潤而非環境保護,所以當地偷排行為還是較為普遍的。在環境檢查中,偷排漏排一旦被督查組發現,付出的代價將十分高昂(罰款、停業乃至刑拘)。可問題在于,督查活動不具有長期性,一般“每年年末”才會組織一次,這自然無法約束企業在非檢查時期的行為。一旦高強度的監管環境不復存在,企業在經濟激勵的驅使下又回到偷排、漏排的軌道上,珠三角地區在控制期污染出現反復的原因正在于此。處理好經濟激勵就成了解決問題的癥結,為此,環境補貼、排污權交易、環境稅、重污染企業監管、環境信用評估等措施相繼出臺。以環境信用評估為例:

廣東省實施環境違法黑名單制度,黑名單將記錄具有環境違法行為的企業,并定期對黑名單進行動態更新。黑名單企業將受到相應懲罰,比如增加執法監督次數;建議銀行機構不發放貸款;終止環保專項資金補助;并在政府采購時,對其產品或服務不予考慮等等。(對廣東省環保廳H部門工作人員B的訪談,訪談編號20200914GB)

以環境信用評估制度為代表的經濟激勵措施,將企業的經濟激勵與環境治理巧妙結合,把環境的外部性內部化,激發企業環境治理的積極性。政府本身也不再需要攤大餅式的監管,只需看好幾家重點企業,其余信用良好的企業不定期檢查即可,不僅監管成本顯著降低,而且提升了監管效率。壓力激勵與經濟激勵相結合的激勵模式最終還以法律形式固定下來,成為持續、穩定、常態化的存在,珠三角地區的大氣治理也取得了空前成就。

(三)行為邏輯:建立“保衛藍天”統一戰線

行為邏輯的核心是中央政府、地方政府、地方官員、企業、社會公眾五類群體的互動,治理的關鍵在于五類群體心往一處想、勁往一處使。在珠三角地區空氣污染顯現初期,政府對大氣污染防治較為輕視,甚至對違法排污行為采取容忍態度,因而企業嚴重缺乏綠色生產的動力。隨著大氣污染日益嚴峻,公眾的環保呼聲越來越高。中央與省政府、省政府再與各地市政府簽訂目標責任書。各級政府還下重拳加強執法隊伍建設,地方官員濫用職權、徇私舞弊、不作為的行為將面臨嚴厲處分。國家還設立了直管監測點和以機動車為載體的流動監測站,地方官員偽造數據及干擾監測結果的可能性大大降低,也更有動力扎扎實實地推進工作。但企業“利潤勝于環保”的心態尚未扭轉,這在F市環保突擊檢查中也可見一斑:

那次(環保突擊檢查)之后,很多不銹鋼企業停業整頓,加上當時鋼鐵價格暴漲,成本升高,做生意越來越難。而且他們(政府)要求廠里的機器都要做環保評估,如果過不了評估,一臺都不能開工。不過,我們當時很多(企業)只是評估新機器,舊機器私下里(無證)運轉,等徹查時再補(證)。(對企業主H的訪談,訪談編號20181207QH)

大多數企業主將環保檢查視作阻礙企業盈利的洪水猛獸,為了獲得更多利潤和降低成本,常常使用環評不達標的舊機器無證運作,生意和利潤才是他們最關心的。中小企業尤其如此,相比于大型企業他們缺乏規模優勢,綠色生產的成本更為高昂。如果政府能做到無死角、全天候的監督也罷,關鍵就在于政府轄區內的中小企業數量眾多,根本做不到全面管控。在短暫的特殊時期,如亞運會、上級督查,地方政府還可以咬咬牙以運動式治理保持短期成效,但時間拖長,高昂的成本將迫使地方政府轉入常規型治理,企業偷排游擊戰又將再次上映,無法從根本上解決大氣污染問題。企業作為污染的主要制造者卻游離于統一戰線之外,這是控制期大氣治理遭遇瓶頸的根本原因。改變企業的不合作態度便成為珠三角地區推進大氣治理的“最后一公里”。

以往保護環境主要靠政府,政府管得多,但無奈企業數量多,很多事政府根本管不過來。其實核心工作應當放在企業責任強化上,讓企業承擔起自身的環境責任,并要求企業提交相應的環境信息,讓企業主動參與到環境保護中來。(對亞洲清潔空氣中心北京代表處總監G的訪談,訪談編號20200915YG)

企業缺位導致治理效果不佳,而不甚理想的治理結果最終引起了公眾的強烈不滿,在中國霧霾本就嚴重的北方地區尤其如此。2013年兩會期間,政協委員姚檀棟當著習總書記的面背誦起《沁園春·霾》:“北京風光,千里霧霾,萬里塵飄……空氣如此糟糕,引無數美女戴口罩。”為此,2013年9月,國務院迅速出臺“大氣十條”,中央對大氣污染防治更加重視,大氣治理進入全面整治階段。廣東省政府吸取之前的經驗教訓,從企業一端尋找突破口,最終形成了包括環境信用評估、排污權交易、環境稅等在內的經濟政策,環境治理與企業經濟利益掛鉤,從此環境治理在企業眼中不再是應付檢查的權宜之計,而是基于自身發展做出的長期選擇。地方官員在2015年推出的“環保監測監察執法垂直管理制度”下,不作為、偽造數據的風險大大增加,切實推進環境治理成為地方官員的最優選擇。在“公眾呼吁、中央重視、地方監管、官員執行、企業配合”的治理模式下,珠三角地區的大氣治理取得了最終成功。

(四)綜合視角下的珠三角大氣污染治理

珠三角地區大氣污染治理的成功經驗表明:通過制度、激勵與行為三重邏輯,在經濟導向的任務背景沒有顯著改變的情況下,大氣治理依舊能夠取得突出成績。過去有相當部分研究對中國推進環境治理持悲觀態度,認為在經濟主導的任務背景下中國環境治理將舉步維艱。以此為突破口,本文基于制度、激勵與行為的綜合視角,揭示了珠三角地區將藍天白云長留下來的深層原因。三類邏輯在珠三角大氣污染防治中發揮著極其重要的作用,三者內部推動因素與阻礙因素的相互作用及動態演變是珠三角大氣治理呈現階段性變化的重要原因(詳見表4):

輕視期內行為邏輯占據著主導地位。在這一時期,公眾雖對空氣質量頗有微詞,但環境問題尚未達到公眾情緒的臨界點,經濟發展依舊是政府與社會關注的主流議題。各方對環境治理的輕視導致:制度設計被長期忽視,大氣污染防治措施不健全、政府治理責任模糊、執法不嚴格;地方政府主要受到財政激勵影響,地方官員重視經濟績效而非環境績效,環境監管十分松懈。值此背景,作為環境主要污染源的企業也執著于追求利潤最大化,以成本更低但環境代價更高的傳統工藝進行生產。此時,珠三角地區的大氣防治效果較差。

輕視期環境治理的糟糕表現最終引發公眾不滿,公眾環境訴求上升,政府開始重視環境問題,珠三角地區的大氣治理進入控制期。在這一時期,國務院對珠三角地區的大氣治理提出明確目標,目標自省政府向下層層分解,環境質量領導責任制與環境保護目標責任制也開始落實,壓力激勵驟然劇增。珠三角地區開始對企業嚴加監管,短期內取得了較好成效。但由于經濟激勵與環境保護不兼容,企業與政府間的偷排漏排游擊戰再次上演,無奈企業數量眾多、監管成本高昂,政府無力維持長期的高壓態勢,空氣污染出現反復。此時激勵邏輯處于主導地位,但壓力激勵與經濟激勵相對立,激勵方向處于搖擺之中,只能取得短期成效,難以維持長期績效。此外,制度邏輯的力量逐漸嶄露頭角,政府發布了大量的規范性文件并完善制度體系,但制度設計片面強調末端監管與總量控制且過分依賴行政手段。

政府壓力激勵與企業經濟激勵的兼容以及經濟激勵與環保目標的兼容是全面整治期內激勵邏輯的重大變化。國務院與各省簽訂大氣污染防治目標責任書,使環境治理任務成為帶有“一票否決”性質的硬指標。目標責任書層層復制,責任往下層層壓實,最終落實到具體官員身上,壓力激勵達到空前強度。政府再通過環境信用評級制度,將政府內部的壓力激勵傳導到企業的經濟激勵上:政府定期對企業的環境治理表現進行評級,評級過低的企業將被納入黑名單,不僅面臨更加嚴格的監管,而且在項目審批上受到嚴厲限制,直至限期整改取得切實成效,這將嚴重影響企業的盈利能力。而環境信用評級高的企業將處于更加寬松的監管環境,得到政府更多的政策照顧。由此,環境的外部性內部化,環境成本被巧妙融入企業追求利潤最大化的過程中,形成企業保護環境的自律機制。激勵影響行為,重視環境治理成為各方共識。同時,制度體系也更加完善,政府不再一味強調監管,而是末端監管和源頭控制兩手抓,不同制度相互配合產生了政策協同效應,有效提升了治理效能,比如環境信用評價制度與高污染行業重點監管制度的結合,確定了污染防控重點企業,優化了市場管理方式,極大地提高了監管效率,藍天白云不再是曇花一現。

在鞏固期,制度邏輯的力量進一步增強,成為主導性力量,激勵邏輯與行為邏輯中原有的積極因素被法制化、規范化,其核心是將適度的壓力激勵與充分的經濟激勵納入制度框架中。比如“三同時”原則在這一時期新修訂的《中華人民共和國環境保護法》中得到確認,即“建設項目中防治污染的設施,應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”B42,實質是對全面整治期項目環評程序的法制化與規范化。前一階段的環境質量領導責任制與環境保護目標責任制也衍生出環境約談制度,針對下級政府不佳的治理表現,上級政府將對其進行約談,督促整改。通過常態化的環境績效考核與問責機制、壓力激勵完全融入制度體系,成為持續穩定的存在,不再依靠運動式治理喚醒。鞏固期也汲取了控制期過分依賴行政手段的教訓,借鑒全面整治期妙用市場機制的經驗。法制化過程特別重視融入市場要素,污染損害賠償、環境保護稅、排污許可等制度相繼建立。壓力激勵與經濟激勵的兼容,實現了政府與企業的殊途同歸,雙方從環境監管的博弈者轉變為環境治理的合作者。珠三角地區的空氣質量從此長期保持在優良水平,成績斐然。

六、反思與啟示

珠三角地區在大氣污染治理領域取得的成就提供了區域環境治理的良好示范。當前中國部分地區環境問題依舊突出,構建有效的區域環境治理機制,是建設生態文明的必由之路。珠三角大氣污染治理作為區域環境治理的典范,經歷了“失效”向“有效”的轉型過程,為中國區域環境治理提供了重要的反思及啟示。

(一)反思:區域環境治理為何失效?

(1)企業在治理過程中長期缺位。由于缺乏有效的制度設計以及環境污染的外部性,企業在追求利潤最大化時,往往站在環境保護的對立面。環境保護支出將被企業視為生產過程中的多余成本,成為成本控制的優先目標。企業作為工業社會的重要污染源,缺席于環境治理進程,必然導致治理效果不佳。

(2)社會監督力量薄弱。社會公眾作為環境污染后果的最終承擔者,卻并沒有形成捍衛自身利益的充分力量。社會自組織能力不足,無法對企業的偷排漏排等環境污染行為做出有效監督與有力抵制。

(3)地方政府環境保護的激勵不足。一方面,環境績效考核體系與失職懲戒機制尚不完善,地方政府缺乏環境治理的外在誘因。另一方面,傳統經濟向綠色經濟轉型必然要付出不菲的經濟成本,加之經濟發展的強激勵,導致維系原有經濟發展模式的收益遠高于轉型綠色發展的收益,地方政府環境治理的內部驅動力同樣不足,區域環境治理進展緩慢。

(4)治理手段單一化。地方政府在環境治理過程中,強調對企業施加外部監管壓力以控制其污染行為,過分依賴行政手段,制度體系不完善,重末端監管、輕源頭控制,同時也不注重建立對企業的環保激勵機制,忽視經濟手段。管理方式單一,導致治理效率低下,區域環境狀況無法得到根本改善。

(二)啟示:區域環境治理緣何有效?

珠三角地區的經驗表明:通過制度、激勵與行為三重邏輯,在經濟導向的任務背景沒有顯著改變的情況下,區域環境治理依舊能取得突破性進展。首先,公共決策者需完善制度設計,政府與市場兩手抓。一方面明確政府在環境治理中的責任,將責任層層分解,落實到人,強化地方政府的環境責任意識;另一方面加強對市場的監督與引導,源頭控制與末端監管相結合,行政處罰與經濟獎勵并舉,完善環境領域的法律體系與制度規范,推動政策措施落實。其次,還需健全激勵機制,發揮政府激勵與企業激勵的合力效應。國家應通過提升環境績效權重、簽訂目標責任書、細化環境考核體系等方式建立對地方政府的壓力激勵機制,并通過適當的制度安排,增強企業經濟激勵與環境保護的兼容性,同時發揮政府壓力激勵與企業經濟激勵的積極作用,形成以經濟激勵為基礎、壓力激勵為補充的雙重激勵環境。最后,各主體的目標協同與行為協調同樣重要。公共管理者應充分動員政府、企業、公眾參與環境治理進程,關注公眾的環境訴求,并充分調動中央政府、地方政府、地方官員的行政資源,引導企業參與環境治理,最終實現環境善治。

基于制度、激勵與行為邏輯對珠三角大氣污染治理案例的分析,提供了解釋中國區域環境治理機制的多重視角。誠然,珠三角的區域環境治理機制并非盡善盡美,還存在一些改進空間。比如,政府與企業唱主角,公眾參與感低。如果公眾或NGO組織能夠分擔政府的環境監督職能,形成社會監督與激勵機制,區域環境治理可能會取得更大成效。此外,隨著中國環境治理走向法制化與制度化,中國司法力量也應更多地參與到環境治理進程中來,然而遺憾的是中國司法力量參與度低,未能在環境治理進程中發揮充分作用。此外,本文作為單案例研究也存在局限性,對珠三角地區行之有效的治理模式可能難以直接套用至中國其他地區,不同地區還需結合具體情況探索出符合自身區域特性的環境治理模式。但無論如何,珠三角地區的成功經驗豐富了中國環境治理實踐,對中國構建有效的區域環境治理機制有重要的參考意義。

① 《中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議公報》,2020年10月29日,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-10/29/c_1126674147.htm,2020年12月31日。

② 《全國水土保持規劃(2015-2030年)》,2016年1月13日,http://www.sbxh.org/sbxhindex/a/xinwenzixun/xingyexinwen/2016/0111/27,html,2020年12月31日。

③ 《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》,《人民日報》2017年10月28日,第1版。

④ 《堅持“綠水青山就是金山銀山”理念促進經濟社會發展全面綠色轉型》,2021年1月15日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688925169644372023&wfr=spider&for=pc,2021年1月21日。

⑤ 數據發布于2019年1月18日,廣東省生態環境廳2019年第一場例行新聞發布會。

⑥ 劉琦:《財政分權、政府激勵與環境治理》,《經濟經緯》2013年第2期。

⑦ 劉超:《管制、互動與環境污染第三方治理》,《中國人口·資源與環境》2015年第2期;陳永泰、黃菲、陳媛:《區域環境治理中的政企合謀及其防范研究》,《生態經濟》2017年第7期。

⑧ 任丙強:《生態文明建設視角下的環境治理:問題、挑戰與對策》,《政治學研究》2013年第5期;王清軍:《區域大氣污染治理體制:變革與發展》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版)2016年第1期。

⑨ 余敏江:《論區域生態環境協同治理的制度基礎——基于社會學制度主義的分析視角》,《理論探討》2013年第2期。

⑩ 周黎安:《中國地方官員的晉升錦標賽模式研究》,《經濟研究》2007年第7期;潘越、陳秋平、戴亦一:《綠色績效考核與環境治理——來自官員更替的證據》,《廈門大學學報》(哲學社會科學版)2017年第1期。

B11 周飛舟:《財政資金的專項化及其問題——兼論“項目治國”》,《社會》2012年第1期;韓國高、張超:《財政分權和晉升激勵對城市環境污染的影響——兼論綠色考核對我國環境治理的重要性》,《城市問題》2018年第2期;劉炯:《生態轉移支付對地方政府環境治理的激勵效應——基于東部六省46個地級市的經驗證據》,《財經研究》2015年第2期。

B12 冉冉:《“壓力型體制”下的政治激勵與地方環境治理》,《經濟社會體制比較》2013年第3期。

B13 唐睿、劉紅芹:《從GDP錦標賽到二元競爭:中國地方政府行為變遷的邏輯——基于1998—2006年中國省級面板數據的實證研究》,《公共管理學報》2012年第1期;任丙強:《地方政府環境政策執行的激勵機制研究:基于中央與地方關系的視角》,《中國行政管理》2018年第6期。

B14 周雪光:《基層政府間的“共謀現象”——一個政府行為的制度邏輯》,《社會學研究》2008年第6期。

B15 周雪光、練宏:《政府內部上下級部門間談判的一個分析模型——以環境政策實施為例》,《中國社會科學》2011年第5期。

B16 練宏:《注意力競爭——基于參與觀察與多案例的組織學分析》,《社會學研究》2016年第4期。

B17 李永亮:《“新常態”視閾下府際協同治理霧霾的困境與出路》,《中國行政管理》2015年第9期;韓超、劉鑫穎、王海:《規制官員激勵與行為偏好——獨立性缺失下環境規制失效新解》,《管理世界》2016年第2期;孫濤、溫雪梅:《動態演化視角下區域環境治理的府際合作網絡研究——以京津冀大氣治理為例》,《中國行政管理》2018年第5期。

B18 楊妍、孫濤:《跨區域環境治理與地方政府合作機制研究》,《中國行政管理》2009年第1期;徐艷晴、周志忍:《水環境治理中的跨部門協同機制探析——分析框架與未來研究方向》,《江蘇行政學院學報》2014年第6期。

B19 楊宏山:《構建政府主導型水環境綜合治理機制——以云南滇池治理為例》,《中國行政管理》2012年第3期。

B20 曹明德:《排污權交易制度探析》,《法律科學——西北政法學院學報》2004年第4期。

B21 埃莉諾·奧斯特羅姆:《公共事物的治理之道——集體行動制度的演進》,余遜達、陳旭東譯,上海:上海三聯書店,2000年,第205-209頁。

B22 范永茂、殷玉敏:《跨界環境問題的合作治理模式選擇——理論討論和三個案例》,《公共管理學報》2016年第2期。

B23 Guttman Dan, “Environmental Governance in China: Interactions Between the State and ‘Nonstate Actors,” Journal of Environmental Management, vol.220(2018), pp.126-135.

B24 Johnson Thomas, “Good Governance for Environmental Protection in China: Instrumentation, Strategic Interactions and Unintended Consequences,” Journal of Contemporary Asia, vol.44, no.2(2014), pp.241-258.

B25 Xu Chenggang, “The Fundamental Institutions of Chinas Reforms and Development,” Journal of Economic Literature, vol.49, no.4(2011), pp.1076-1151.

B26 Li Xiaoliang, “Authoritarian Environmentalism and Environmental Policy Implementation in China,” Resources Conservation and Recycling, vol.145(2019), pp.86-93.

B27 Chen Jidong, Pan Jennifer and Xu Yiqing, “Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China,” American Journal of Political Science, vol.60, no.2(2016), pp.383-400.

B28 E.S.薩瓦斯:《民營化與公私部門的伙伴關系》,周志忍等譯,北京:中國人民大學出版社,2002年,第8頁。

B29 Ansell Chris and Gash Alison, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol.18, no.4(2008), pp.543-571; Emerson Kirk, Nabatchi Tina and Balogh Stephen, “An Integrative Framework for Collaborative Governance,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol.22, no.1(2012), pp.1-29.

B30 Donahue D. and Nye J. S., Market-Based Governance: Supply Side, Demand Side, Upside, and Downside, Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2002, pp.324-325; Brinkerhoff Derick W. and Brinkerhoff Jennifer M., “Public-Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good Governance,” Public Administration and Development, vol.31, no.1(2011), pp.2-14.

B31 Larsson R., “The Handshake Between Invisible and Visible Hands,” International Studies of Management & Organization, vol.23, no.1(1993),pp.87-106.

B32 Jones C. and Borgatti H. S. P., “A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms,” The Academy of Management Review, vol.22, no.4(1997),pp.911-945; Haddad Mary Alice, “Increasing Environmental Performance in a Context of Low Governmental Enforcement: Evidence From China,” Journal of Environment & Development, vol.24, no.1(2015), pp.3-25; Yang Lihua, “Types and Institutional Design Principles of Collaborative Governance in a Strong-Government Society: The Case Study of Desertification Control in Northern China,” International Public Management Journal, vol.20, no.4(2017), pp.586-623.

B33 周黎安:《行政發包制》,《社會》2014年第6期。

B34 杜傳忠、張麗:《多重目標約束下我國省級地方政府效率評價——基于偏好型DEA模型的實證分析》,《中國經濟問題》2015年第6期。

B35 周雪光、練宏:《中國政府的治理模式:一個“控制權”理論》,《社會學研究》2012年第5期;孫峰、魏淑艷:《國家治理現代化視域下運動式治理模式轉型研究——以深圳“禁摩限電”為例》,《甘肅行政學院學報》2017年第2期。

B36 Yang Yunpeng and Yang Weixin, “Does Whistleblowing Work for Air Pollution Control in China? A Study Based on Three-Party Evolutionary Game Model under Incomplete Information,” Sustainability, vol.11, no.2(2019).

B37 Grano Simona A., “Chinas Changing Environmental Governance: Enforcement, Compliance and Conflict Resolution Mechanisms for Public Participation,” China Information, vol.30, no.2(2016), pp.129-142.

B38 王珺紅、張磊:《財政分權、公眾偏好與社會保障支出——基于省際面板數據的實證研究》,《財貿研究》2013年第4期;顏儼、姚柳楊、徐濤、趙敏娟:《空氣污染治理的公眾偏好及政策評價——以西安市霧霾治理為例》,《干旱區資源與環境》2018年第4期。

B39 B40 《廣東省環境保護條例》第十九條、第二十三條第二款。

B41 “三同時”原則指“建設項目中防治污染的設施,應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”。詳見《中華人民共和國環境保護法》第四十一條。

B42 《中華人民共和國環境保護法》第四十一條。

(責任編輯:陳 果)