淺談結合新灸療技術——熱敏灸法探索 艾灸實操教學改革

張陽 姚麗梅

摘? 要:艾灸在人們預防保健方面具有重要作用,但長期以來,灸療技術缺少創新。由陳日新帶領的科研團隊研發的熱敏灸技術以“辨敏施灸,敏消量足”為技術特點,開辟了灸療的新天地。本文將熱敏灸法引入中醫保健專業的針灸推拿課程中,并在艾灸實操教學中進行了改革和嘗試。

關鍵詞:熱敏灸;艾灸;實操教學

中圖分類號:R245? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2021)19-0036-04

灸法自古以來在人們生活中的養生保健方面占據了非常重要的作用。早在《黃帝內經》里就提到:“藥之不及,針之不到,必須灸之。”艾灸在人體內產生的治療效果,某些方面是針法和湯藥達不到或者不易達到的。再加上異于毫針刺法,艾灸操作簡單易上手;異于湯藥,艾灸沒有對腸胃的刺激,副作用小。對廣大人民群眾而言,艾灸是一項非常適宜推而廣之的保健方法。

本研究在指導多年中醫養生保健專業的學生艾灸實操過程中發現,傳統灸法中懸灸方式過于簡單,療效一般。在臨床中,先輩們對古代灸法有不少的繼承和創新[1],其中熱敏灸療法非常符合人們居家養生保健的需要。因此,本研究把這種新灸療技術——熱敏灸法引入課堂,進行了艾灸實操的教學改革。

人民衛生出版社出版的《針法灸法》第4版教材是這樣描述懸起灸的:將艾條點燃后懸垂于穴位上方施灸稱為“懸起灸”;一般將艾火與皮膚的距離保持在2—3厘米,施灸10—20分鐘,以皮膚溫熱潮紅為度。傳統教材對懸起灸的定義過于簡單,按照此步驟在臨床實際操作中,學生往往很難判斷操作可能達到的效果。因此,本研究在實操教學中引入了熱敏灸的理念及操作要點。

一、灸法課堂引入熱敏灸相關理論

(一)熱敏灸概念

熱敏灸是由陳日新帶領的科研團隊提出的療灸新概念,其定義為:選擇熱敏腧穴懸灸,激發透熱、擴熱、傳熱等經氣傳導,從而實現氣至病所,顯著提高療效的一種新灸法。熱敏灸是在普通懸灸法基礎上采用腧穴熱敏化理論選取施灸部位,以熱敏化現象消失為度,極其重視灸感的新型懸灸法[2]。

(二)灸感概念

在傳統教材中,以人民衛生出版社出版的《針法灸法》第4版對灸感的描述為例:灸感是指患者在接受灸療時的自我感覺,患者會感到皮膚灼痛,皮下溫熱和近似“得氣”的感覺。教材的這種描述并不詳盡。熱敏灸技術非常強調被灸者的灸感。灸感是指當懸灸某個腧穴時,被灸者會產生一種深透、遠傳等特殊的感覺,包括透熱、擴熱、傳熱、遠部熱、深部熱及其他酸、脹、壓、重、痛、麻、冷、非熱等感覺[3]。

(三)選擇熱敏化腧穴艾灸

人體在一定狀態下,某些腧穴對艾熱刺激相較于其他腧穴而言更容易產生上述特殊的感覺。這些腧穴被稱為熱敏化腧穴。經過普查研究發現,腧穴的熱敏化現象出現與人身體狀況有極大相關性。當人體在身體不適和疾病出現的狀態下,腧穴的對艾熱敏感性會大幅度增強[4]。

陳日新團隊用腧穴熱敏化艾灸新療法治療腰椎間盤突出癥、慢性阻塞性肺疾病、排卵障礙型不孕癥患者,結果表明,這種新型療法能充分激發患者自身經氣,提高身體自我修復能力,治療效果上明顯優于傳統教材描述的懸灸法。

(四)強調陳日新提出的“灸之要,氣至而有效”的理論

傳統針法灸法教材在施灸過程中,只強調皮膚表層出現的現象,以皮膚潮紅為度,并不強調患者體內的感受。而陳日新團隊的療法則強調以用艾灸調動人體的經氣,使經氣在人體經絡中加強運行,以提高人體自我修復的能力。經氣被調動的程度越高則治療效果越顯著,可以實現“氣至而有效”[5]。

(五)灸量確定

灸量多少與施灸強度、施灸部位面積和施灸時間有關系。其中強度及面積容易控制且穩定,所以與灸量關系最密切的是施灸時間。

傳統艾灸規定每穴治療時間為10—15分鐘[4]。而研究發現,完整的施灸過程會經歷3個時間段,其中要使艾灸治療效果至最佳的施灸時間最少要40分鐘以上,最好是以腧穴的熱敏化現象消失為一個衡量標準,在這里就體現出每個人的具體情況不同而艾灸時間也有所不同的個體差異性。

二、融入熱敏灸理論,重新設計艾灸實訓課程

在融入和學習熱敏灸理論之后,本研究教學團隊將傳統的艾灸實訓課程做了新的改革與設計:

(一)根據技術要點,結合養生企業常見案例,重新設計實訓模塊

熱敏灸法的核心技術之一是要辨“敏”取穴,是指人體在疾病狀態下,某些腧穴對艾熱異常敏感。因此,本研究團隊根據技術要點[6],特地走訪了校企合作的多家養生企業,對大量顧客進行了調研,并邀請在一線工作的艾灸師,切合大學生實際生活中的常見病多發病,專門打造設計了關于痛經、月經不調、頸椎病、過敏性鼻炎、感冒等五大病種的案例實訓模塊內容,以求學生在操作中更容易找到熱敏化腧穴,達到擇“敏”取穴的要求。

(二)根據熱敏灸技術操作規范設計實訓流程

1. 人員分組:實訓實行小班制教學,一班32人,2人為一個小組,共分16組,整個過程由兩位專業老師現場指導。

2. 工具準備:不同于傳統的懸灸,熱敏灸使用的艾條一般規格為:直徑:16—40mm;艾絨精度:1∶5—1∶8。

3. 根據熱敏灸技術操作規范[7],結合實訓案例,辨證取穴。

4. 體位選擇,結合實訓室的條件,滿足被灸者一人一床,均選擇臥位。

5. 在辨證取穴基礎上,再“辨敏取穴”:艾條距離皮膚2—5厘米,先以傳統的辨證腧穴定位為中心粗定位,然后在其周圍用各種組合手法探查,以上述6種灸感為衡量標準再確定出具體的位置。

6. 強調體驗灸感:在施灸過程中,要求操作者與被灸者都保持靜心凝神的狀態,被灸者不要只局限于體表的感覺,應體會身體對艾熱的敏感區域及體內經氣被調動的感受。

7. 確定灸量:突破傳統教材描述的操作10—15分鐘局限性,以“熱敏灸感消失為度”作為衡量標準,制定個性化的灸量。

8. 注意事項:施灸過程中,被灸者如若有暈灸或其他身體不適癥狀,施灸者應及時報告指導老師,并及時采取相關措施處理;施灸過程中注意熱感強度,防止燙傷及艾灰掉落;被灸者2小時內不宜洗澡,注意保暖;施灸結束后,艾條需充分熄滅,防止復燃。

9. 整個操作過程有兩位老師分別負責示范、講解、答疑及指導操作。

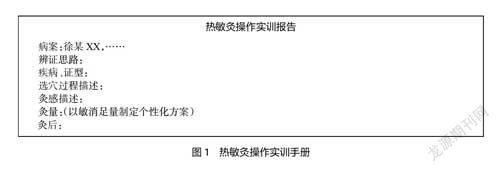

(三)課后完成實訓手冊

實訓課結束后,兩人為小組完成實訓報告。實訓手冊設計如下:

熱敏灸操作實訓報告

病案:徐某XX,……

辨證思路:

疾病、證型:

選穴過程描述:

灸感描述:

灸量:(以敏消足量制定個性化方案)

灸后:

三、將課堂教學延伸到課外校外,鞏固學習成果

(一)成立課外熱敏灸興趣小組

根據熱敏灸技術特點,每次施灸耗時較長,若遇到疾病相關的熱敏腧穴存在,就需要進行多個療程施灸,因此很多情況下,單純幾節實訓課并不能滿足熱敏灸教學要求,因此本研究教學團隊還組織學生成立課外興趣小組,開放學院針灸推拿實訓室供學生在課后練習時使用,并安排老師現場指導。

(二)定期舉辦全校師生熱敏灸體驗日

為了讓學生更好地將熱敏灸技術學以致用,本研究教學團隊還定期舉辦面向全校師生熱敏灸體驗日,使學生有更多的實際操作機會,在反復的動手實踐過程中,不斷加強技術要領訓練,最終逐步達到熟練掌握、靈活應用。

(三)切合實際工作,一線企業操作觀摩

為切合臨床并與以后實習就業崗位的工作需求相結合,學院組織學生到相關養生企業觀摩。學生可在一線艾灸師傅的帶領下體驗整個施灸過程,在與被灸者交流的過程中,感受熱敏灸治療效果,取得寶貴經驗。

參考文獻:

[1] 張仁. 灸法的歷史與現狀[J]. 中西醫結合學報,2004,2(06):466-473.

[2] 陳日新,康明非. 腧穴熱敏化艾灸新療法[M]. 北京:人民衛生出版社,2006:3-50.

[3] 謝丁一. 陳日新教授論灸感[J]. 中國針灸,2016,36(08):789-792.

[4] 陳日新,謝丁一. 神奇熱敏灸[M]. 北京:人民軍醫出版社,2013:10-19.

[5] 陳日新,康明非. 灸之要,氣至而有效[J]. 中國針灸,2008,28(01):44-45.

[6] 陳日新,康明非. 腧穴熱敏化的臨床應用[J]. 中國針灸,2007,27(03):199-202.

[7] 世界中醫藥學會聯合會熱敏灸專業委員會. 熱敏灸技術操作規范[S]. 世界中醫藥,2017,12(08):1959-1961.

(責任編輯:汪旦旦)