學風導向的城市研學實踐課程建設探究

梁建華 勞穎明

【摘要】本文論述以學風為導向的城市研學實踐課程建設的實踐,介紹南寧市鳳翔路小學的經驗:以全域視角,開發設計基于學風建設的研學實踐課程,從主題定位、基地建設、項目學習、評價體系、協同育人等角度創設城市研學實踐課程范式,立足學生核心素養,發展學生的人文品質與道德修養,指向學生高階思維的發展、綜合能力的遷移應用,與學校的傳統文化課程、社團活動課程、智慧課程相結合,落實立德樹人的根本任務。

【關鍵詞】學風導向 研學實踐 課程建設

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)09-0006-04

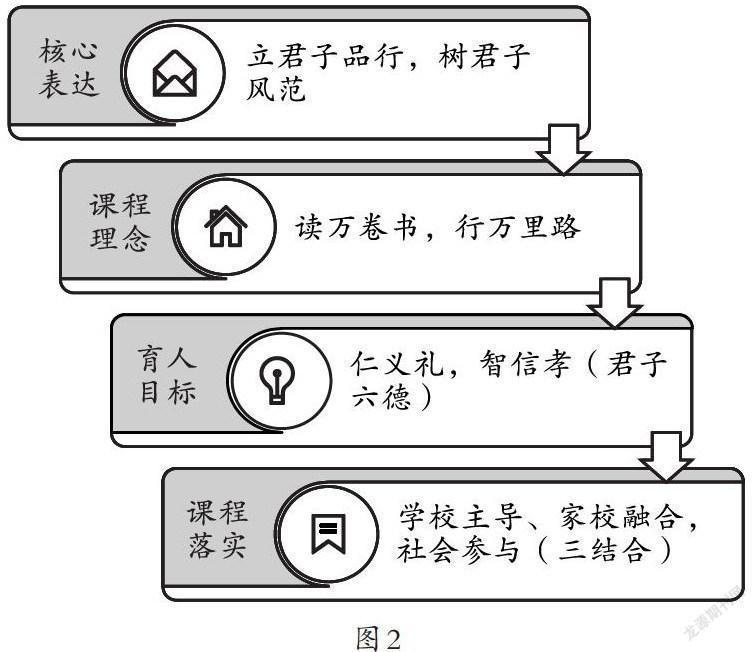

南寧市鳳翔路小學自建校以來,以“樹君子品行,立君子風范”為主導思想,開展“君子文化”育人的研究與實踐,“君子文化”價值理念逐漸成為鳳翔路小學校園文化建設的靈魂與核心。學校一直致力于順應新時代的需求,以學風“讀萬卷書,行萬里路”為導向,借助項目式學習促進研學實踐活動課程化,實現課程觀念、開發實施、評價方式的創新,形成城市學校研學實踐活動的新范式。下面,介紹學校對研學實踐課程建設的探索成果。

一、主題定位,實現研學實踐課程化

鳳翔路小學的辦學理念是將學生培養成具有傳統君子文化與社會主義核心價值觀的彬彬少年、謙謙君子。為此,學校圍繞“君子文化”著力打造“君智”課程體系,即智慧課程與君子課程,向教育教學全方位滲透。學校開發兼具綜合性、實踐性、開放性、針對性的研學實踐內容,實現學風導向的城市研學實踐課程建設探索的課程化發展。如圖1所示。

(一)學校文化理念下的研學實踐課程定位

“讀萬卷書,行萬里路”是學校的學風,也是學校研學實踐課程的核心表達。其核心目標是著力培養具有高尚的道德修養(仁義)、扎實的科學文化素養(智、禮)、健康發展的身心(智、孝)、儒雅的審美情趣(禮、義)、團結合作克服困難的能力(信、義)以及面向未來的自信與能力(智、信)的謙謙君子,努力使學生具有民族文化的底蘊、熱愛祖國建設家鄉的使命感與責任感,面向世界、面向未來,成為合格的社會主義建設者和接班人。如圖2所示。

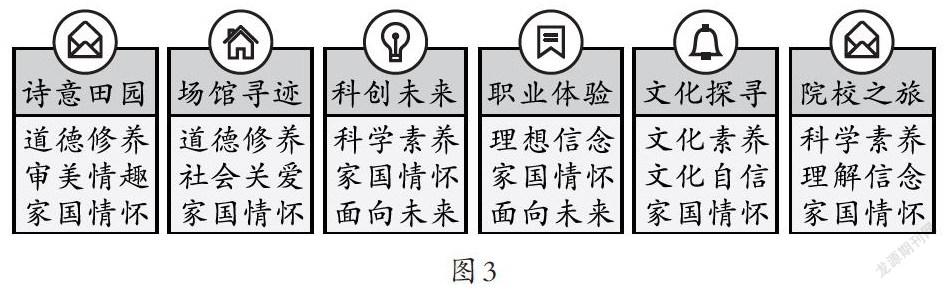

(二)確立校本研學課程六大主題

學校依據國家、地方及學校校本課程發展要求,以學校師生發展特點及需求為起點,開發探索校本特色研學實踐課程,讓學生走出教室,在廣闊的大自然中學習,促進書本知識與生活經驗的深度整合。學校立足育人目標(仁義禮,智信孝),以挖掘“行”的深度、拓展“行”的寬度、落實“行”的效度為依據,形成六大主題課程框架。如圖3所示。

明確研學課程的主題板塊后,學校共開展了6次主題研學活動,組織一年級、二年級學生游覽家鄉綠城南寧的自然風光(詩意田園),開展為祖國母親慶生的主題活動;組織三年級學生到南湖公園開展“傳承紅色精神”主題研學活動,組織四年級、五年級學生到廣西規劃館開展“家鄉的變化”主題研學活動(場館尋跡);四年級學生乘船游覽母親河——邕江(文化探尋);組織五年級學生參觀四野牧業(職業體驗),了解肉牛的養殖,并與動物親密接觸;組織六年級學生到金穗農業生態基地參觀現代農業(科創未來),了解現代農業生產與銷售相結合的現代工作流程。

(三)明確研學項目式課程生態系統

經過一年的實踐,學校以學風為導向的校本研學課程特色鮮明:以“行”為核心,教學內容行成于思,教學手段思行合一,形成君子特色研學實踐課程生態系統。如表1所示。

學校以年級為單位進行課程規劃設計,在六大主題課程板塊中分別設計不同的項目學習內容,課程建設與地方文旅資源互生互促,“國家—地方”課程有機結合,形成了校本研學課程生態系統。在課程建設中分學段制訂學習要求和發展目標:低年段以培養興趣、涵養君子品行為主;中年段強調知行合一,注重學生實踐技能的培養;高年段則突出發現問題、解決問題的能力,在活動中培養學生的創造性思維。學校在設計研學活動課程時挖掘具有南寧地方特色的研學活動資源,因地制宜,因勢利導,讓學生觀察真生活,獲得真體驗,在活動中錘煉君子品行。

二、創設范式,聚焦學生核心素養

(一)創設研學實踐活動范式

基于以上導向與設定,學校創設了城市學校的研學范式:時間固定、地點共享、組織合作、全員參與。如圖4所示。

每個月末的最后一周的周五為研學活動日,地點為南寧市內的各大研學基地,參與者是全校師生、家委。其中,對參加研學活動的家委有明確的任務分工規定:每次研學活動每班最多5位家委參加,一人負責醫療,一人負責拍照,一人負責班級文字宣傳,一人負責紀律協調,一人負責財務,分工明確。每次活動由不同的家委輪流負責,促進家校溝通,拉近家校關系。

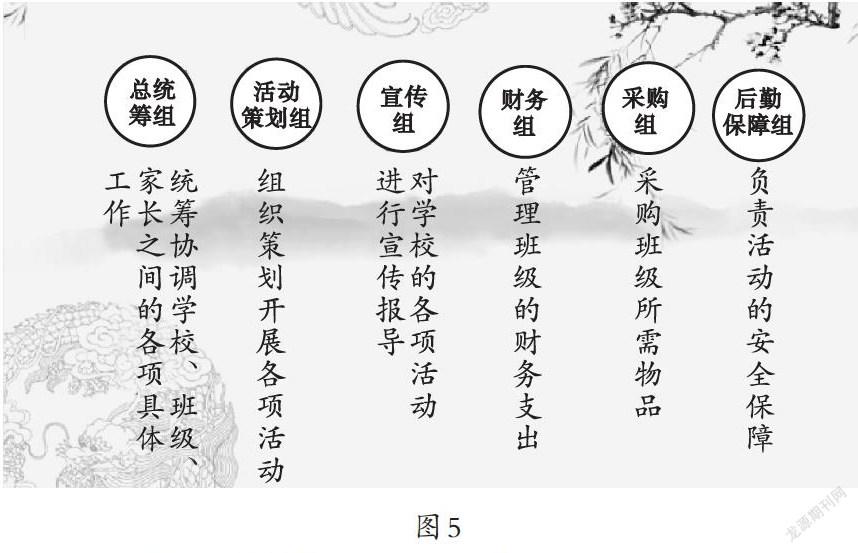

在組織形式上,體現學校為主導(定時間、定地點、定主題)、年級組長具體負責(研學方案、項目式學習成果呈現、評價)、家委協助落實完成(踩點、路線規劃、收費),實現真正的家校融合。如圖5所示。

(二)學科協同聚焦提升核心素養

研學課程把課堂搬到大自然當中,學校仔細考察實施環境和條件,讓學生在陽光微風、鳥語花香中進行學習。通過各學科教師溝通融合,為研學課程設計明確的主題和目標,設置“行前準備—研學實施—課后反思”三個環節,為學生設計富有趣味性、體驗性、挑戰性的實踐項目課程。讓學生在實踐體驗中經歷深度學習的過程,引導學生在體驗與實踐中將認知、情感和行為內化為直覺的行為習慣,達到知行合一,從而實現價值體認。以隆安金穗生態園火龍果基地參觀研學方案為例:

這份研學課程方案分別就參觀前、參觀中、參觀后提出項目式學習要求:參觀前讓學生了解研學課程的目的地、課程任務;參觀中學生可以對自己關注的方面進行專項調查學習;學生親身體驗后想一想這次參觀考察讓自己了解到了什么,從而形成研學報告。學生在這個過程中看到了農產品深加工的過程,從而形成了農產品增值的概念,更加深了對扶貧脫貧工作的了解。研學活動真正讓學生拓寬視野,提升綜合素養。

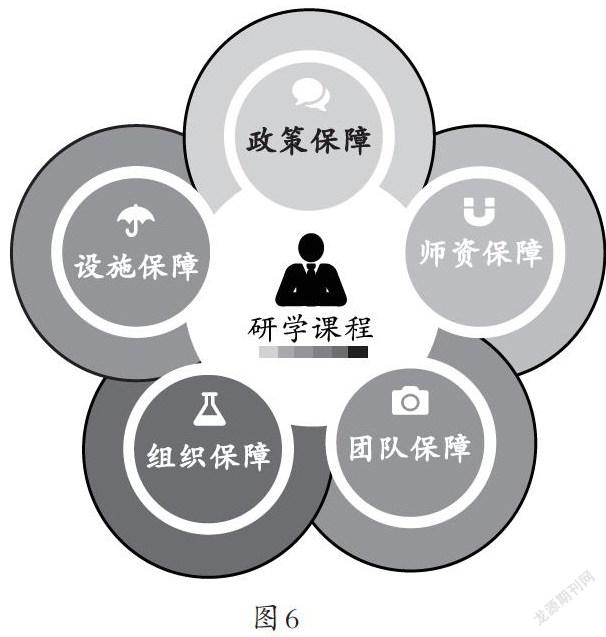

三、建立課程實施保障體系

鳳翔路小學依托相關政策保障,建立了包含師資保障、團隊保障、組織保障和設施保障的研學課程實施保障體系,實現分工合作、逐層上報、管理落地。如圖6所示。

政策保障:2016年底,教育部等11個部門聯合下發了《關于推進中小學生研學旅行的意見》,文件提出“開發一批育人效果突出的研學旅行活動課程”。2017年9月國家教育部印發的《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》中,明確將“研學旅行”納入綜合實踐活動課程四種主要活動方式。與此同時,青秀區黨委、青秀區人民政府、青秀區教育局大力支持學校開展研學實踐課程的探索,并為學校提供了研學專項經費支持,解決學生的研學課程費用。政府的大力支持為學校課程建設提供了有力保障。

師培保障:加強教師隊伍培訓,采取“走出去、請進來”的方式,校內培訓與專家引領相結合。在學校層面上,由各分管負責人召開全體教師、年級組長等聯席會議,解讀“六義四動”課程建設,明要求、懂規范,系統地開展課程建設。對外,邀請了柳州教科所唐麗老師、廣西師大熊西蓓博士等專家名師來校對學校課程開發建設進行指導,專家引領促進了教師隊伍的課程開發與建設能力的提升。

團隊保障:學校重視課程建設,進行了周密的計劃、合理的分工,建立了由兩校區德育主任牽頭、德育組長組織、兩校區輪流負責的制度,組建了課程建設團隊。團隊各司其職,協同開展研學工作,團隊成員包括校級、中層、年級組長及教師、家委等,課程建設團隊化有序開展。

組織保障:學校每學年伊始,即制訂本年度的研學計劃,定時間、定地點、定主題、定人員。規范家校融合范式,分工合作制訂方案,全校上下齊心協力共同保障研學課程順利開展和落實完善。

設施保障:學校每次開展研學活動,都會進行詳細的設施檢查。學校租用信譽好、車輛安全檢測過關的車隊的車輛,與其簽訂安全協議,具體到每位司機的姓名與聯系方式,保障通訊暢通。對研學場地,由家委組織先行踩點,對路線、設施及餐飲等進行檢查審核,提交年級組討論后,再上報教師,最終由教師逐級上報,保障活動設施安全。

四、構建和完善研學綜合評價體系

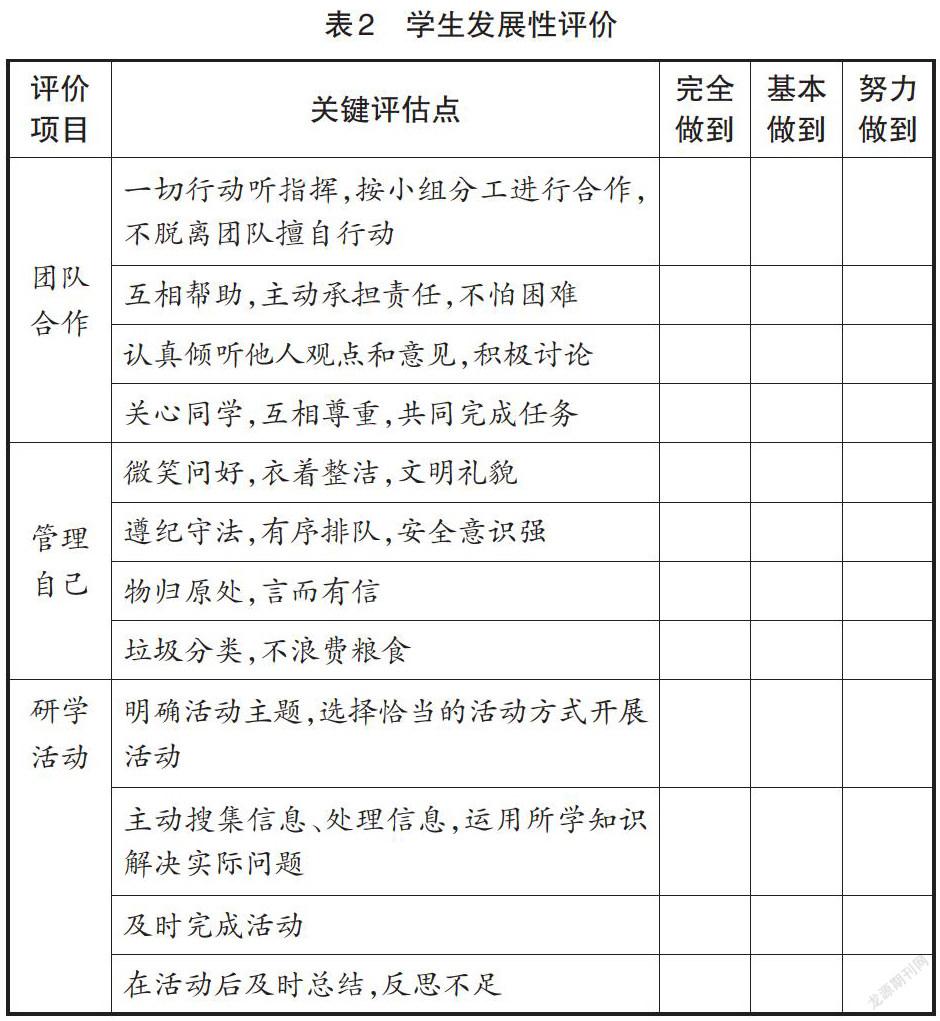

根據課程評價的要求,學校把對研學課程的評價分為:學生發展性評價、教師發展性評價和課程發展性評價,互為反饋、相互促進。如表2所示(見P11)。

課程開發與評價緊密相連,學校構建了符合新時代要求的研學校本課程評價體系。在研學活動過程中,以問答、知識競賽、動手實踐、作品展示等形式了解學生的課程掌握情況。在四年級、五年級學生參觀廣西規劃館的活動中,采取了班級知識競賽的形式以檢測學生的研學學習情況,更好地激發學生的自信心與求知欲,提高研學課程實效。學校還設計了研學自我評價表,要求學生從團隊精神、自我管理及實踐活動三個方面進行評價。學校還在期末對學生研學課程進行綜合評價,檢測教學效果,提升學校辦學質量。

綜上所述,南寧市鳳翔路小學的研學實踐課程,立足學校文化,以學風建設為導向,構建“君子”研學實踐課程體系,實現了五育并舉、立德樹人,以期培養出行穩致遠、行思合一的謙謙君子。

【作者簡介】梁建華(1968—),廣西天等人,特級教師,南寧市鳳翔路小學校長、書記,研究方向為基礎教育教學研究;勞穎明(1974—),女,廣西南寧人,南寧市學科帶頭人,研究方向為小學基礎教育。

(責編 雷 靖)