明尼蘇達工作適應論視角下大學生就業力培養路徑研究

邱瑤 曹曉習

摘? 要:以某工科學院畢業五年學生為調研群體,圍繞大學生就業力構成及發展情況進行調研,并在明尼蘇達工作適應論框架下對其進行進一步分析,確定培養路徑,為高校如何更好培養人才與服務國家戰略提出可行性建議,為高校畢業生就業提供數據支持和理論分析。

關鍵詞:明尼蘇達工作適應論;就業力;培養路徑

中圖分類號:C961? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)23-0157-04

Abstract: The study takes engineering students who graduated from colleges over the past 5 years as study respondent, aiming to explore the composition and development of their employability, to conduct analysis under the framework of Minnesota Theory of Job Adaptation, and accordingly draw a conclusion towards the training path of employability of college students. This paper puts forward feasible suggestions for colleges on cultivating students and serving the national strategy, and provides college graduates with data support and theoretical analysis.

Keywords: Minnesota Theory of Job Adaptation; employability; training path

一、明尼蘇達工作適應論概述

(一)工作適應論的產生

從職業選擇開始,職業發展是伴隨人一生的事情。職業選擇本身不能保證職業生涯的成功,相比于關注職業選擇,工作適應論關注的是個人如何在職業生涯的每個階段成為此階段的模范雇員。早期的生涯發展理論,如特質因素論關注個體需求與工作世界匹配關系,以及個人如何適應工作環境。目前較多理論關注于職業決策以及職業決策過程中的具體步驟。這些理論的目標是指導個人選擇讓自己滿意可以取得成功的合適職業,而選擇適合的職業不能保證生涯的成功或者個人的滿意。正如有學者所指出的,人們花在工作上的時間比做工作選擇的時間要多,職業選擇只是通往職業成功之路的開始。員工可以從一天天工作的經歷中獲得職業成功,并從在職業生涯成功中獲益,這種工作過程有助于提高工作適應性和職業滿意度。

(二)工作適應論的發展

Rene V. Dawis和Lloyd H. Lofquist是研究工作適應論的心理學先驅,通過研究提出此理論。Dawis和Lofquist將工作適應定義為一個持續的動態過程,通過這一過程,員工可以完成自我價值,并達到與工作環境的匹配。這種對應關系是員工滿意度和雇主滿意度之間的互惠過程,員工滿意度依賴于激勵條件或者環境變量(如薪資、公司政策、獨立性、安全感、認同感等),這些因素滿足員工的心理需要。根據工作適應論,員工滿意度取決于公司對員工表現的滿意度,適應組織文化,符合工作要求。工作一般包括四個要素:工作是明確社會身份的方式;確立個人價值;包括努力、活力和精力應對考驗等;生命中必需的部分。在相關研究中關于人們在工作中投入精力的五個重要因素有物質需求、自尊、行動、他人的尊重以及創造力。工作包括生理的、社會的和心理上的需求,幫助提高工作滿意度與指導其選擇適合的職業一樣重要。有學者認為最穩定的就業情況發生在工人與雇主雙方都滿意的情況下。當這種相互滿意發生時,工作的穩定性和工作滿意度成為員工最終的結果變量。在工作適應論模型中,有學者指出其中一個影響工作成功的子系統:工作人格。工作人格包括:自我概念、工作動機、需求和價值觀。用組織生活模式來識別成功員工時,要不斷強調員工的聲譽,即影響組織對員工看法的其內心特征。與當前的許多職業理論不同,工作適應論是指選定職業后如何從事這項工作來獲得成功。明尼蘇達工作適應論主要是指當工作環境滿足個人需求,個人滿足工作的技能要求時,個人在該工作領域才能得到持久發展。

二、就業力內涵及要素構成

(一)大學生就業力的內涵

通過查閱文獻可以發現,就業力的概念較早由西方國家提出,從employability轉為中文釋義“就業力”,就業力與我們常說的職業技能等概念仍有一定區分。就業力主要是指大學生在就業方面表現出的綜合能力及自身現實條件,綜合能力包括各個方面,如邏輯能力、言語能力、專業能力、個性態度等,自身條件包括學歷、專業、性別、年齡等,就業力作為個人就業相關因素的核心組群,在就業過程中起著決定性作用,并且就業力不僅體現在就業過程中,還包括大學生日后職業發展情況。所以我們也得出概念:大學生就業力是其自身條件、個性特點、專業技能、自我管理技能及可通用就業能力等維度的統一表現,其在大學生求職過程中發揮重要作用,并對日后職業生涯規劃有長期影響,是大學生提高職業滿意度的關鍵。

(二)大學生就業力的構成要素

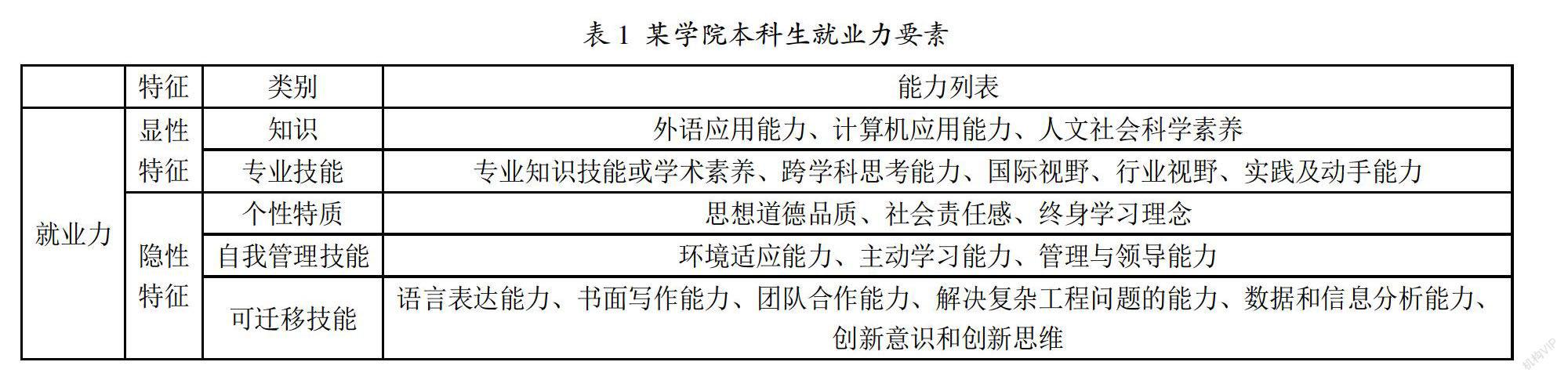

以學院為例,依托專業認證要求,對本專業培養目標進行解釋,共得到以下三大方面畢業要求。1. 知識要求:要求學生具備專業基礎知識。結合學校創新人才培養模式充分發揮學科多而全的優點,加強多學科交叉培養以及“三層次七模塊”的通識教育課程體系,培養本專業學生具備以專業知識為主的復合型知識結構;2. 能力要求:要求學生具備在相關技術及管理領域或從事工程技術或工程管理的能力,即解決相關領域復雜工程問題的能力;3. 素質要求:要求學生具備人文社會科學素養、國際視野、團隊協作意識和創新創業精神。結合學校的“三跨四經歷”人才培養模式創新,以及“三層次七模塊”的通識教育課程體系,即培養學生具備適應社會發展的人文社會科學素養、國際視野和團隊協作意識和創新創業精神。本科生就業力的提取依據就業力概念與本專業的培養目標進行梳理,同時參考職業生涯規劃中的“冰山理論”和能力分類,共選取20項能力進行問卷調研,根據不同能力特點分為五大類二十項,見表1。