基于S-T分析法的小學數學課堂教學量化分析

劉麗萍

【摘要】信息技術與教學深度融合,是當今教育信息化研究的新浪潮。伴隨著新的技術手段逐步融入課堂教學,課堂教學評價方法也應當與時俱進,增強其科學性與可操作性。為更加科學客觀地了解信息技術環境下的課堂教學并發現問題,本文以一節小學數學課為例,采用S-T分析軟件對課例視頻進行采樣與量化分析,得到該課例的教師行為占有率Rt、師生行為轉換率Ch以及Rt-Ch圖,據此判斷該課中師生互動大致情況以及教學模式,從而以可視化的角度研討教學。

【關鍵詞】課堂觀察;小學數學;S-T分析法

一、信息技術與課堂評價的整合

隨著教育信息化的日漸深入,信息技術帶來了教與學的革新,但并未在教學評價與課堂分析中得到廣泛應用。采用聽課本記錄是當下課堂教學評價的主要形式之一。課堂教學評價方法應當與時俱進,增強其科學性與可操作性。基于此,筆者運用S-T分析法對小學數學課例視頻進行量化分析,希望為一線教師們更加科學、客觀地開展教學反思提供參考與借鑒。

二、S-T分析法簡述

(一)概念界定

S-T分析方法主要用于區別教學模式和教學過程概況研究,其作為對師生行為進行量化評價的一種視頻分析方法,是通過使用S-T分析軟件對課例視頻資源進行客觀編碼,再計算出課堂中師生行為的時長,并通過師生行為時長變化分析教學模式等的一種典型的編碼體系分析方法。

(二)應用優勢

在信息技術迅猛發展的大背景下,視頻分析作為研究教學過程的新手段,能為課堂教學研究提供客觀的實證數據,因而被廣泛應用于學習環境設計、教學改進、教師教育、教學理論建構等多個領域。S-T分析法對課堂教學干擾程度小,支持回溯,能夠有效提升課堂觀察的質量和效率,有助于降低實施教學評價時因教學過程的復雜性和即時性產生的影響。此外,在教師日常聽評課中,大多以觀察者的主觀評價為主,缺乏客觀性和科學性。S-T分析法將教學行為僅劃分為教師(T)行為和學生(S)行為,減少了師生行為分類的模糊性。采用S-T分析法進行課堂觀察,觀察者能更直觀地分析出教師、學生行為占有率以及本節課的課型。此方法操作簡單且易實施,也在一定程度上降低了主觀性的人為因素影響。

(三)方法解析

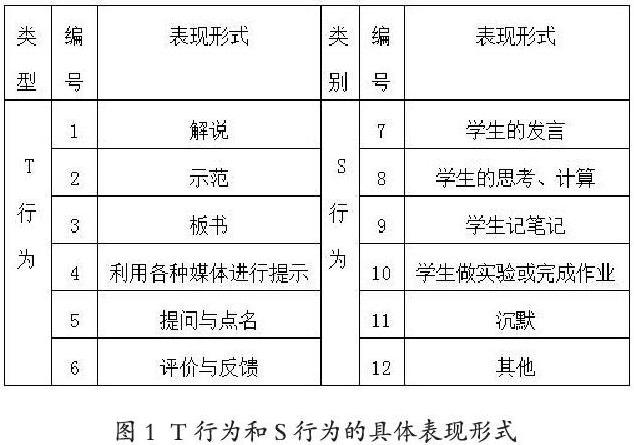

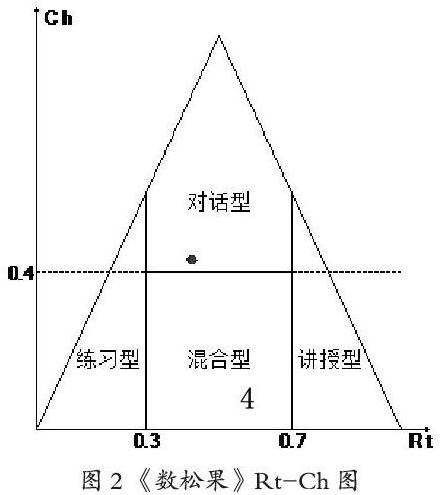

通常情況下,采樣時間間隔以教學片斷的時間為參考。45分鐘的課堂,每30秒采樣一次;30分鐘的課堂,每10秒采樣一次;15分鐘的課堂,每5秒采樣一次。根據每一個采樣時間點的行為類別,用與之對應的編碼S或者T記錄,從而構成S-T時序列數據。S-T分析方法的編碼分類中,T行為即教師視覺的、聽覺的信息傳遞行為,而除T行為之外的所有行為都屬于S行為。在實際的課堂教學過程中,S行為和T行為的具體表現形式見圖1。除了圖1描述的常見11種行為外,都可以歸為“其它”,作為S行為的一種表現形式。此外,S-T分析法可使用S-T圖表現師生互動行為,還支持以Rt-Ch圖表現教學性格。根據Rt和Ch值不同,教學模式具體可劃分為:練習型教學模式(Rt≤0.3)、講授型教學模式(Rt≥0.7)、對話型教學模式(Ch≥0.4)、混合型教學模式(0.3 三、S-T分析法在小學數學課堂評價中的應用 (一)案例背景 本文所選課例為北師大版教材小學二年級上冊第五單元第一課時《數松果》。主要學習內容為5的乘法口訣,讓學生經歷口訣編制過程并學會用口訣計算,同時初步培養遷移類推和按規律識記的能力。 (二)S-T分析結果解讀 1.基本情況分析 課例《數松果》的教學視頻時長為45分鐘,使用S-T分析法每隔30s記錄下師生行為所對應的編碼,共采樣得到90個數據,詳細編碼如表1所示。 2.可視化圖形分析 將數據表導入S-T分析軟件中,可以自動計算出該課例的基本數據,并得到圖2所示Rt-Ch圖和圖3所示S-T分析圖。根據基本數據信息可知,該課中,教師行為采樣總數為38,學生行為采樣總數為52,教師行為占有率Rt為42.22%,師生行為轉換率Ch為44.44%。以上數據表明,這節課中教師行為采樣總數明顯低于學生行為采樣總數,說明該教師很重視學生的主體地位,有效強化了教師的主導作用和學生的主觀能動性。此外,據Rt-Ch圖顯示,本課例的教學模式為對話型,說明教師在課堂上的提問活動較多,師生行為的轉換較為頻繁。 分析圖2可知:第一,有三個明顯的S軸斷層現象,即課堂中存在三處持續時間較長的學生行為,尤其是自主探究與合作交流環節,學生的主體地位體現最為突出;第二,觀察圖中線段方向的變換可知,有兩次線段方向頻繁變換,說明這期間的師生行為轉換頻繁,互動較多,依次對應了教學過程的合作交流與鞏固應用環節。 四、案例啟示 自我評價與反思是教師專業成長的重要途徑,自我評價與反思所依據的信息越客觀越具體,所得到的結果也就越客觀、具體。S-T分析法是一種定量與定性結合的分析方法,能將教學過程以數據和圖形的形式直觀呈現出來。我們可以結合可視化的分析與質性分析,為教師改進教學行為提供更加科學、客觀的指導性建議,幫助教師進行教學反思,提高教學效果。此外,根據上述分析可以看出,本課例是一節以教師為主導、學生為主體的對話型課堂。 (一)師生角色 學生是學習活動的主體,教師在充分尊重學生主體地位的同時,自身的主導作用也不容忽視。本節課,學生在自主探索的過程中以玩促學、以樂啟思,讓數學的學習自然發生。教師通過環環相扣的問題設計和適時追問,也較好地扮演了“引導者”的角色。 (二)數學思維 數學學習的落腳點在于激發學生的數學思維。小學二年級的學生思維完整性尚待完善,教師放手讓學生自主學習,對于理解能力稍弱的學生來說難度較高。因此,把握放手與引導之間的度很重要。本節課中,教師通過一系列針對性的提問來引導學生進行充分的數學思考,學生的數學思維在這個過程中得以發展。 (三)師生互動 教學活動是教師的教與學生的學的有效統一,師生之間的互動極為重要。本課中,師生交互行為較頻繁,教師通過語言引導、激勵等與學生進行互動,調動學生的學習積極性;生生互動方面,學生有充分的時間開展自主探究和小組合作。生生之間的交互有利于提升學生的主觀能動性,促進其對知識進行意義建構。 (四)信息技術與教學 信息技術對于課堂教學并不是可有可無的,相反地,其應當成為教學不可或缺的一部分。本課中,教師將信息技術創造性地融入教學,通過改編“超級瑪麗”游戲創設生動的情境,并將視頻資源整合進習題中。除此之外,教師還可以思考如何運用技術更有的放矢地解決教學中的實際問題,進一步探索信息技術對數學教學內容與方式的影響。如怎樣借助信息技術靈活地呈現課堂中的多種實時生成,從而將信息技術與課程內容進行更為有效的整合,發揮信息技術的優勢。 參考文獻: [1]仝玉婷.課堂視頻分析:理論進路、方法與應用[J].華東師范大學學報(教育科學版),2017(3). [2]王陸,張敏霞.課堂觀察方法與技術[M].北京師范大學出版社,2012:33-36. [3]程云,劉清堂,王鋒等.基于視頻的改進型S-T分析法的應用研究[J].電化教育研究,2016,37(6):90-96. [4]傅德榮,章慧敏,劉清堂.教育信息處理[M].北京師范大學出版社,2011. 責任編輯? 陳紅兵