激發學生內驅力,促進深度學習

李硯霞

北京師范大學教育學部郭華教授認為,“深度學習是指在教師引領下,學生圍繞具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程。”教育家蘇霍姆林斯基也說過:“在人的內心深處,都有一種根深蒂固的需要,就是希望自己是一個發現者,研究者和探索者。”只有激發學生學習的內驅力,把“要我學”變成“我要學,我要積極地學”,才能促進學生深度學習。下面,筆者結合小學數學《圓的認識》一課教學實踐,談談這方面的探索。

一、豐富視域,激發學生深度參與

學生對概念定義的理解往往是概念的表象開始。數學源于生活,又回歸生活。在日常教學過程中,從學生的生活經驗出發,充分展示生活中物體的圖片或視頻,羅列素材,開闊學生的視野,豐富學生的知識視域,激發學生深度參與的欲望。

筆者在教學《圓的認識》一課時,新課伊始,課件首先出現一段視頻:在柔和流淌的音樂中,隨著充滿滋性的解說,出現水中泛起圓形的漣漪、大樹的年輪、滾動圓形的車輪、轉動著摩天輪、北京天壇公園……美輪美奐,一下子把學生吸引住了,原來很多世界上自然現象、生活物品都是圓形。在學生的認知當中,圓就不僅僅是一個曲線圖形,它有豐富的內涵,生活因為有了圓而變得更加生動、精彩、便利。筆者適時進行引導:為什么生活中那么多的現象及物體都是圓形?這其中有什么奧秘呢?車輪制成方形或長方形行不行?碗口為什么要制成圓形的?……從宏觀視野豐富學生的認識視域,從而激發學生產生深度學習的求知欲、探究欲與參與欲。

二、任務驅動,促進知識深度建構

學習不是知識簡單的傳授,而是要在建構知識的過程中,設置任務目標,不斷激發學生的內驅力,讓學生充滿激情地全身心、全程投入到學習中,經歷知識的形成過程,深度建構知識體系。讓學生成為知識的發現者、研究者、探索者,這樣,深度學習才可以達成。

在圓的認識中,最重要的是要引導學生深刻理解“圓心”“半徑”“直徑”等概念以及“在同圓或等圓內,半徑與直徑的特征”。那么,如何引導學生深度建構知識體系?在教授這兩個內容時,筆者設計兩個不同維度的挑戰任務引導學生動手操作、觀察、交流、表達、比較、小結等,并以核心問題引領學生深度探究,從而構建知識體系。

任務1:獨學:探索圓的各部分名稱

學生通過個人獨學,完成任務1后,再去學習圓心、半徑等概念,理解半徑與圓規兩腳間距離的關系、理解圓心、半徑的作用,就水到渠成了。

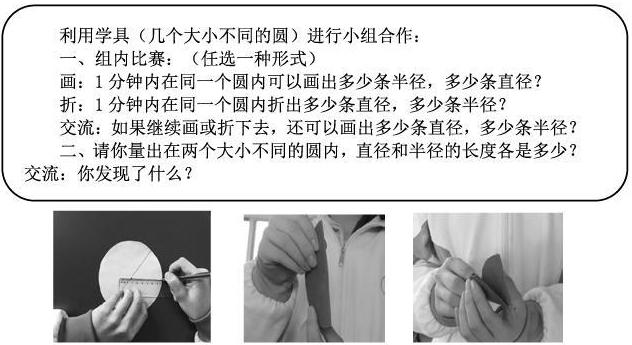

任務2:共學:小組合作探索圓的特征

任務2是在教師的組織下,學生通過賽一賽、畫一畫、折一折、量一量、想一想、說一說等多種數學活動方式,理解圓的本質特征:“在同一個圓內,有無數條半徑、無數條直徑;在同圓或等圓內,所有半徑的長度相等,所有直徑的長度也相等;直徑的長度是半徑的2倍”。

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出:數學活動經驗需要在“做”的過程和“思考”的過程中積淀,是在數學學習活動過程中逐步積累的。學生在“做”和“思考”中,親身經歷知識的發生、形成過程,深刻理解知識的來龍去脈,從而積累知識經驗,發展知識技能,感悟數學思想。

三、凸顯本質,引領學生深度思考

數學來源于生活,應用于生活,而且高于生活。運用數學知識可以很好地解決生活中的實際問題,或將學到的數學知識和技能應用于生活實際,體現數學學習的重要價值。但事實上,很多學生很難將數學與生活兩者深入地融匯貫通。教師可利用信息技術,虛擬仿真,打破兩者間的壁壘,把數學知識與生活現象進行溝通聯系,引領學生對問題進行深度思考,提升學生應用知識解決問題的能力。

筆者在教授《圓的認識》一課時,對于“為什么車子的輪胎都是圓?造成方形、長方形或其它形狀不行嗎?”學生們認為:“因為車輪很圓很光滑,適合滾動。如果車輪設計成方形或長方形,很平,不會滾動。”可見,學生只是表面上理解“在同圓里,圓心到圓上一點的距離處處相等。所有的半徑都相等”,但還未深入理解知識在生活中的應用。教師可適時應用Flash制作的仿真多媒體動畫進行教學:小猴子分別坐在方形、橢圓形、圓形輪子的車子上行進。三輛車的車軸都裝在輪子的中央。當看到小猴子坐在方形、橢圓形輪子的車子上,在滑稽的音樂中,上下顛簸,齜牙咧嘴、痛苦而狼狽不堪的樣子時,學生們哈哈大笑起來;當看到小猴子坐在圓形輪子的車子上,配合著輕松愉快的音樂在悠然地揮手時,學生們又不由地發出會心的微笑。在教師精心創設的情景中,在笑聲中,學生們恍然大悟了:原來車輪做成圓形,車軸的位置放在圓心,是利用“同圓內,所有半徑相等”的原理,讓車軸與地面的距離保持不變。這樣,車子才能平穩快速地前進,人坐在車子上才舒服。

“除了這些,生活中哪些事物或現象也與圓的特征有關聯?”一石激起千層浪,有的學生認為,碗口、杯口要制作成圓形,是因為圓形的碗口和杯口,用起來舒暢。用圓杯喝水,也不至于水會從嘴角流出來;有的學生認為,水波紋是圓形的原因是,物體掉進水里,有一定的張力向四周擴散,擴散的力度是一樣的,就像圓的半徑一樣,所以水波紋是圓形的……

史寧中教授說過:“數學知識的形成依賴于直觀,教學知識的確定依賴于推理。”通過演示,架起了直觀與想象的橋梁,達到“通過現象,看到本質”的目的。在這一過程中,學生的想象、思考、推理、辨證等能力得到了提升,且思維潛力被充分挖掘,使學習真正走進深入。

四、適度拓展,持續發展深度學習

拓展是指在原有知識基礎上補充新知識,或者站在知識角度和學情角度,設計知識的延伸點,豐富學生的視野,拓寬學生的思維空間,讓學生深度學習、持續發展。

例如,筆者在教授《圓的認識》一課時,課堂進入尾聲,筆者對學生進行“圓文化”的拓展。

師:早在二千多年前,《周髀算經》記載:“圓出于方,方出于矩”,所謂“圓出于方”,就是說最初的圓形并不是用現在的這種圓規畫出來的,而是由正方形不斷地切割而來的。

(借助幾何畫板依次畫出正方形、正六邊形、正八邊形、正十六邊形)

師:你們發現什么?

生:隨著正多邊形邊數的不斷增加,它們越來越接近圓。

師:你們想到了什么?

生:如果繼續增加邊數,變成正三十二邊形、正六十四邊形、正一百二十八邊形……無限地增加下去,會變成一個圓。

隨著借助幾何畫板畫出的正多邊形的邊數越來越多,學生們都按捺不住,不約而同地說:“圓、圓、圓……”當畫出正一百二十八邊形,學生們一起鼓起掌來:“哇,太圓了!”

師:早在二千多年前,古人就能發現“圓出于方”這個道理,你們有什么想說的呢?

生1:感到特別的自豪和驕傲!

生2:古人實在太厲害了。他們沒有信息技術就能發現這個道理,肯定經過無數次的實踐。

生3:我們要學習古人鍥而不舍的精神和嚴謹的科學態度。

師:看來,你們的感悟真深。是的,古人對我國的科學文化發展作出了很大貢獻,我們不但要學習古人對科學求真的態度,更要把古人留下來的文化精粹傳承與發揚下去。

讓學生深切體會到“圓文化”的博大精深,激發了學生的民族自豪感,增強了學生的文化自信,豐富了他們的情感,使學生體驗了數學的價值,讓學生感受到數學發展的不歇動力,有效地促進學生深度學習與持續發展。

通過豐富學生的知識視域、揭示知識的本質,把枯燥的學習變成有意義、有激情的學習,有效促進學生主動學習、深度思考,深度建構知識體系,提升學生數學思維能力與解決問題能力。

責任編輯? 吳華娣