后疫情時代公眾對北京文旅融合發展的新期待

人民論壇雜志社課題組

【關鍵詞】北京? 后疫情時代? 文旅融合? 公眾調查

【中圖分類號】G124/ F59? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2021.13.016

面對推動高質量發展的要求和文化旅游深度融合的形勢,北京已形成全國旅游資源最豐富、分布范圍最廣、產品類型最多、市場規模最大的文旅產業規模。2019年12月,北京牢牢把握重要歷史機遇期和戰略窗口期,正式出臺了在全國省級層面首個文旅融合總攬性、規范性文件——《關于推進北京市文化和旅游融合發展的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出七個方面共26條工作舉措,針對文化旅游“融什么”“為誰融”“怎么融”等問題給出答案,著力打造文化和旅游深度融合的“北京樣本”。然而,突如其來的新冠肺炎疫情使整個文旅產業被迫進入“寒冬”,不僅對國內文旅產業的打擊較大,隨著疫情在全球范圍內影響的加大、加深,國際旅游市場也嚴重萎縮,給北京文旅融合的深入發展帶來挑戰。但是,疫情防控常態化催生了文旅融合業態和模式的巨變,重塑了人們的消費觀念與習慣,“后疫情時代”為北京文旅產業加快轉型發展提供了契機。

國內疫情防控形勢持續向好和各地扶持政策的陸續出臺,為文旅產業按下有序復工復產“重啟鍵”。推進文化旅游深度融合,是首都高質量發展的戰略選擇。北京抓住新機遇,在文旅產業方面做好積極應對或快速轉型升級的準備,對整個行業乃至全國都有典型示范作用。

經濟回彈期,疫情對北京文旅產業造成哪些影響?后疫情時代北京能否精準推動文旅產業復蘇?為京津冀一體化發展注入新動能,北京文旅還有哪些工作要做?圍繞這些問題,人民智庫于2020年4月16日至2020年4月20日通過互聯網和微信公眾號平臺發布網絡問卷,在全國展開調查。此次調查共回收有效問卷7413份。其中,北京占63.49%,京津冀總體占72.31%,全國其他地區合占27.69%。從性別上看,男性占62.09%,女性占37.91%。從年齡上看,以中青年為主,90后(26~30歲)占38.47%,95后(21~25歲)占28.33%,80后(31~40歲)占20.59%,70后(41~50歲)占3.79%,00后(11~20歲)、50歲以上分別占8.42%、0.40%。

公眾對疫情之下北京文旅融合發展機遇與挑戰的認識

新冠肺炎疫情對北京文旅產業產生一定沖擊,但公眾普遍對其疫后發展充滿信心。新冠肺炎疫情在全球的暴發和蔓延對北京文旅產業的國際化發展造成了較大的影響。調查顯示,90.95%的公眾認為疫情導致西方國家失業率增加,出國旅游需求降低。2020年2月,北京市委宣傳部會同有關智庫和研究機構對全市3000余家文化企業進行深入調研后發現,受訪企業均估計將遭受不同程度的經濟損失。當問及疫情對北京文旅產業產生影響的持續時間時,本次調查顯示,近一半公眾認為影響僅持續到2020年第一季,認為會波及到第二季度(24.05%)、第三季度(17.83%)、全年(10.45%)乃至2021年(2.32%)的公眾數量逐次遞減。

疫情期間,雖然國家采取的“限行令”“限聚令”“限娛令”等非常規限制疫情傳播的方法使國內人口流動和集聚急劇萎縮,客流量銳減,但以大數據、人工智能等數字技術為支撐的新產業、新業態迅速“補位”,數字文旅加速增長,催生了新的市場需求與商業模式。例如,眾多美術館、博物館推出“云展覽”吸引客群。雖然疫情之下的北京文旅產業受到較大影響,但疫情防控彰顯了我國制度優勢,復工復產等一系列政策的有效落地也一定程度上給疫后北京文旅產業的發展奠定了基礎。本次調查顯示,公眾對于疫后北京文旅融合發展普遍充滿信心(91.23%)。

新冠肺炎疫情使得數字文旅發展機遇與挑戰并存。本次調查發現,公眾普遍感到數字文旅給人們帶來更便捷的信息(70.58%)、實現了更高效的交互(69.84%)、創造了更新穎的創意產品(69.28%),并提供了更有質感的體驗(69.22%)。在數字文旅的各業態中,以沉浸式游樂場、AR/VR主題樂園等為主的沉浸式場景最受歡迎(78.62%),以智慧酒店、智能客房、景區無人商店等為代表的智慧旅游產品和服務(74.71%)和以智能頭盔等智能裝備和無人駕駛觀光車等智能設施設備為主的旅游智能制造(62.67%)也同樣受到追捧。從年齡和收入上看,以上三種業態更受80后、90后中高收入者青睞。

值得注意的是,數字文旅異軍突起的背后仍然存在不少問題。本次調查顯示,超六成的公眾認為,數字文旅終究還是無法替代線下場景的真實呈現(67.01%),北京數字文旅雖然已快速發展到了一定的產業規模,但公眾認為當前其存在消費規模較小(64.53%),商業模式缺乏、社會普及度不高(64.33%),與實體文旅消費相互促進不足(64.03%)等不容忽視的問題。從國際競爭力看,我國數字文旅與數字經濟先進國家相比還有一定的差距,例如,行業應用廣度和深度明顯不足,與實體經濟融合度不強,特別是“線上運作布局投入匱乏,缺乏運營基礎保障能力”(68.61%)的問題亟需解決。

對于如何抓住數字文旅機遇這一問題,本次調查顯示公眾認為,首先要以游客需求為中心,增強游客的滿意度與獲得感(81.42%)。其次要以高質量發展為導向進行頂層設計、戰略引領(78.62%),明確發展定位、經營理念和科學規劃等方面問題。此外,公眾對于“加強新型基礎設施建設”(58.79%)、“以政策扶持增強數字文旅企業發展后勁”(56.31%)、“擴大優質數字文旅產品供給”(55.32%)、“建設文旅產業融合發展示范區”(52.17%)也充滿期待。

當前,北京文旅產業存在開發深度不足等問題。調查顯示,公眾認為“產品內容和項目模式同質化”(60.95%)和“缺乏高辨識度的文旅品牌”(57.94%)是當前北京文旅存在的突出問題。以親子游這一旅游產品為例,一些旅游企業推出的親子游產品與內容雷同,甚至將親子游等同于游樂園游,只在原有產品基礎上簡單包裝,并未充分考慮兒童的特點和需求、挖掘親子旅游的內涵。

此外,“宣傳力度不夠,尤其是京郊文旅宣傳嚴重不足”,“城鄉文旅發展不協調”也是近五成公眾普遍關注的問題。北京房山、通州、順義等郊區縣自然和人文資源豐富,具有吸引客源的巨大發展潛力,但與北京中心城區相比,還存在宣傳力度不夠、資源開發不足、高端供給有待提升等問題。本次調查顯示,僅有34.25%的受訪者對京郊景點有所了解。京郊旅游要與北京市區實現錯位發展和銜接發展,互相補充和聯動,根據不同市場目標群制定實施不同的營銷宣傳策略,并持續提升京郊旅游品質和服務能力。這不僅能夠實現北京文旅的有效延伸,形成城鄉文旅一體化格局,還能夠加強旅游旺季的旅游資源彈性供給,緩解北京中心城區的客流壓力。

京津冀居民關于北京文旅對京津冀一體化帶動作用的認知與期待

京津冀居民對京津冀旅游一體化發展評價較高。調查顯示,全國其他地區公眾認為京津冀旅游一體化正穩健發展(46.27%),而京津冀居民則更認同京津冀一體化發展超出預期(45.47%)。當問及“京津冀文旅一體化存在哪些問題”時,京津冀居民表示,京津冀合作品質不高(60.67%),缺乏新動能、市場化程度不高(59.27%),京津冀各自為戰,整合營銷效果差(54.85%)是當前最主要問題。同時,京津冀居民認為,京津冀城市發展不平衡(49.05%)、公共基礎設施配套不平衡,人才匱乏(39.79%)的問題也不容忽視。此外,13.99%的京津冀居民認為當前京津冀旅游還處于散點開發、粗放觀光階段,文旅資源活力不足問題亟需解決。

北京對京津冀文旅一體化具有輻射和引領作用。發揮北京的帶動作用是解決當前京津冀文旅一體化發展困境的關鍵。調查顯示,超七成公眾認為北京在文旅產品和要素合理流動、優化配置(71.70%),實現文旅產業關聯度和產業結構融合度(70.51%)以及引導區域合作、縮小區域間發展差距(70.27%)等三方面的帶動作用最大。同時,北京在引導區域合作、縮小區域間發展差距(67.28%),引導游客“散”向天津、河北(66.88%),以及發揮連接天津和河北的樞紐功能(66.29%)等方面的作用得到了超六成京津冀居民的認可。

對于京津冀文旅一體化的期待,調查顯示,超六成的京津冀居民認為“加強旅游協同產品開發”(67.31%)、“強化旅游市場聯合營銷與推介”(64.65%)、“加強區域旅游標準化進程”(62.85%)是推進京津冀文旅一體化的三大重要舉措。此外,超一半公眾期待優化旅游服務體系,不斷釋放文旅企業活力,加強城市群之間的客源互動與互補,促進跨省市經營和品牌輸出。

公眾對北京文化和旅游的需求

從旅游意愿上看,公眾對北京的重游率和旅游粘性相對較高,70后、80后和大城市居民的意愿最為強烈。我國已經進入“大眾旅游時代”,據統計,近年來,中國是全球最大的出境旅游客源國和旅游消費支出國,北京則是國內最熱門的旅游目的地。85.03%的被調查者表示近一年有過北京旅游經歷。旅游業的本質是體驗經濟,93.14%的被調查者表示“疫情防控措施解除后,想來北京旅游”,其中有65.09%人表示非常想來。值得注意的是,超九成已有過北京旅游經歷的公眾表示,仍然會選擇“北京”作為他們疫后的旅游目的地,這充分體現了北京較高的重游率和旅游粘性。

從年齡上看,80后(95.02%)和70后(94.31%)是有意愿來北京旅游的主力軍,95后(92.76%)已成為北京旅游行業新的增長引擎。相對而言,90后(82.75%)、00后(85.10%)和60后(83.34%)的北京旅游意愿相對較低,如何進一步吸引新生代和中老年群體來京旅游,是當前甚至未來北京文旅融合發展需要重點關注的問題之一。從日常居住地看,來自直轄市(73.11%)和省會城市(65.69%)的公眾意愿最強烈,鄉鎮村的公眾意愿相對較低(55.79%)。

從出行方式上看,公眾認為和親友一起出游是最理想的赴京旅游方式,對個人游的偏好則較低。隨著國人旅游經驗越來越豐富,以及智能手機、旅游APP等的普及,出游方式變得更加便捷、多元、有保障。調查顯示,當問及“來北京旅游會選擇什么出行方式”時,“與親友一起出游”成為最理想的旅游方式(60.99%)。隨著二胎政策的實施和老齡化社會的來臨,蜜月游、親子游、中老年游成為更受追捧的旅游方式,加之疫情讓人更加珍惜時光、重視親情,人與人的關系更加緊密,因此家庭親友共同出游更受歡迎。進一步分析顯示,學生(67.69%)、公務員或事業單位人員(66.40%)、企業職工(62.03%)群體對這一出行方式的偏好程度更高。從年齡上看,年齡越大的公眾越喜歡和親友一起出游。除此之外,“單位/班級/社團等集體出游”(25.89%)是第二受歡迎的旅游方式。“獨自旅游”(10.22%)和“與驢友自助旅游”(2.90%)的選擇比例則相對較低。

消費是北京文化和旅游產業發展的“壓艙石”,北京游的消費群體總體以21~40歲的中青年為主,北京可將親友型旅游人群作為重點客群,加強相關主題產品設計,豐富服務內容,加強營銷扶持,使北京文旅服務更垂直、更精細、更具粘性。

從旅游偏好上看,休閑度假游、生態和諧游和城市購物游是最受追捧的三種北京文旅產品類型。總體來看,被調查者對休閑度假性質的旅游產品的需求最強烈(60.74%),直接帶動了城市購物游(51.52%)、鄉村民宿(50.72%)等細分文旅產品需求的上升。目前旅游散客化和個性化的特征日益明顯,自駕房車游作為一種“自我設計的旅游生活”,前景廣闊,但總體上這一旅游方式在我國還處于成長期,占比最低(5.14%)。隨著我國經濟的發展和人們生活水平的提高,傳統的觀光旅游已不能滿足人們休閑解壓的需求,休閑度假游將會成為未來文旅消費升級的重要方向。

此外,工業遺產游(38.42%)、康養體育游(17.48%)、商務科技游(10.78%)占比相對較低,這些新業態還需獲得政策的進一步支持,以便擴增市場體量。同樣是新興的文旅方式,生態和諧游(58.22%)的熱度攀升顯著,且消費群體主要來自于中老年群體,其中50歲以上群體占比最高(66.67%)。

對于國內大部分地區來說,文化產業的體量大都小于旅游產業,“實旅虛文”“文虧旅賺”是目前我國各地區文旅發展的現狀,北京是國內罕見的文化產業體量遠遠大于旅游業的城市。然而,本次調查發現,北京文化產業對旅游業的帶動作用還不明顯,以文化產業為主的旅游方式,包括文化體驗游(42.57%)、研學知識游(32.19%)、紅色教育游(28.50%)等對國人的吸引力還有進一步提高的空間。

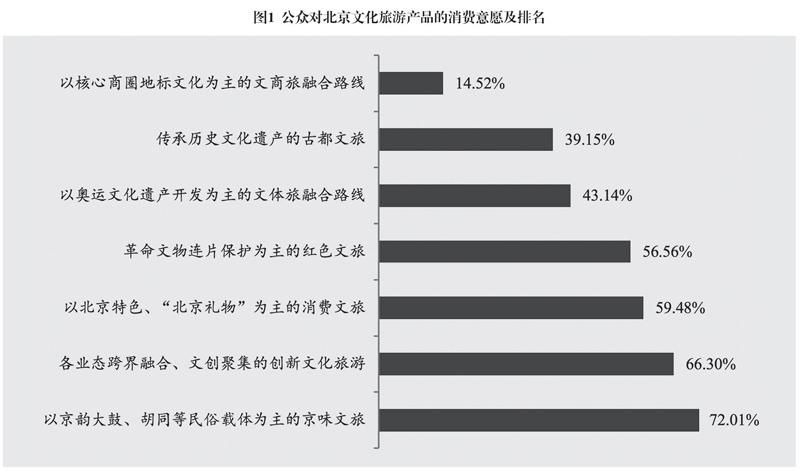

從文旅品牌上看,民俗風情、創新、時尚是公眾對北京文旅的整體印象。相對于以歷史文化遺跡為代表的傳統文旅品牌,公眾更愿意嘗試京味文旅和創意文旅等新型文旅產品(如圖1所示)。傳統和現代是北京的一體兩面。作為我國歷史文化名城之一,北京擁有故宮、皇家園林、長城、胡同等豐富的文化遺產,傳統厚重、敘事宏大。作為國際文創產業高地,北京聚集全球優秀人才,吸引各業態跨界融合,為其創意文旅不斷注入新動力,從而涌現出以故宮為代表的傳統IP的再創新,以及“798藝術區”“僑福芳草地”等現代文創IP。調查顯示,71.10%的公眾認為北京給人印象最深的是民俗風情濃郁。在眾多文旅精品新線路中,又以京韻大鼓、四合院、胡同為代表的民俗文化體驗項目最受公眾青睞(72.01%)。

同時,北京文旅在“創意創新集聚”(70.35%)和“時尚潮范十足”(66.76%)兩方面給人留下深刻印象。北京文旅不斷挖掘文化附加值,各類文創聚集的創意文化項目對受眾有較大吸引力(66.30%)。此外,為滿足國人文化消費升級迭代需求而開發的北京特色消費文旅(59.48%)和以奧運文化遺產開發為主的文體旅融合路線(43.14%)也受到不同程度的歡迎。

文化底蘊厚重(56.45%)也是被調查者心目中北京文旅的重要特色。調查顯示(如表1所示),公眾心目中典型的北京文旅品牌形象,排名前五的是以天安門、故宮、頤和園、長城等為代表的歷史文化遺跡。同時,從公眾對文化旅游的消費意愿看,以革命文物連片保護為主的紅色旅游和傳承歷史文化遺產的古都文旅這兩種精品路線也頗受歡迎。

同時,多數被調查者認為北京文旅的相關生態資源良好(63.35%)。調查顯示,以園博園(53.39%)、植物園和動物園(52.10%)等為主的公園類景點是優質生態資源的典型代表。此外,以鳥巢、水立方為代表的城市觀光(56.36%),以國家博物館為代表的文博館(55.39%),以及以國家大劇院、德云社為代表的各類劇場和文藝演出(48.20%)也受到公眾不同程度的喜愛。

公眾普遍對北京的文旅融合現狀表示滿意,尤其對品牌影響力、配套基礎設施資源整體規劃等評價最高,但認為在文化內涵挖掘、創新引領方面還有待提升。本次調查顯示,86.83%的受訪公眾對北京文旅融合發展現狀表示滿意。近七成公眾認為北京文旅的品牌影響力大(69.88%),配套基礎設施相對健全(69.81%),對資源整體規劃比較合理(69.18%),注重對文創產品的開發(69.11%)以及對新型業態模式創新(68.63%)。

然而,被調查者對北京文旅發展在整體開發質量、協調區域發展、文化內涵挖掘、創新和引領性、產品體驗品質方面的滿意度相對較低,不滿意的比例在20%左右。北京獨有的文化資源,為首都文旅形成新競爭優勢提供了強有力支撐。但是,綜合來看,北京的文化資源價值還未得到充分挖掘、北京特色文化體系尚未形成,缺少深度整合開發。疫后深入挖掘文化內涵,提升旅游品質,不僅是北京文旅融合加快實現的原動力,也是持續擴大文旅消費的重要經濟基礎。

北京文旅惠民舉措中,西山永定河文化旅游路線最受歡迎,夜間經濟成為激發北京新一輪消費升級潛力的重要舉措。北京文旅推出多項惠民服務,包括北京市多個景區門票面向市民免費或打折等。調查顯示,以大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶構成的“三帶”文化產品更受歡迎,其中西山永定河文化帶旅游路線對公眾最具吸引力(70.24%)。同時,以八達嶺、古北口、居庸關等長城重要隘口傳播非遺故事為內容的長城文化主題旅游線路(70.05%),以及以展現大運河的藝術文創和古老傳說為主要內容的大運河主題旅游線路(69.91%)最受青睞,二者均圍繞體驗傳統、體驗歷史、體驗文化的歷史文化傳承保護新思路制定,因能夠使文化“活”起來而備受公眾期待。

值得注意的是,隨著人們對生活品質要求的不斷提升,以深挖城市消費潛力,打造夜間文旅消費IP為目標,以夜游北京、夜品京味、夜賞京戲為主要內容的“點亮北京夜間計劃”具有較大發展潛力,41.76%的公眾表示對此“非常有興趣”,在各項惠民文旅產品中的被選比例最高。北京可以在做好常態化防控前提下,不斷出臺復商復市等政策,持續推出各類“消費季”活動,大力發展休閑文旅、特色商圈、夜間經濟等,激發北京經濟的新活力。

公眾對疫后提振北京文旅產業的建議

構建應對突發事件的現代文旅治理體系。北京作為疫后國內旅游的重要目的地,重塑健康安全文旅目的地形象,提振公眾消費信心是其疫后文旅發展的重中之重。面對文旅發展環境的不確定和敏感性,66.26%的公眾認為,北京必須構建應對新冠肺炎疫情等突發公共衛生事件的現代旅游治理體系,提升文化和旅游行業應急處置水平。除要出臺應急預案外,北京還要借助大數據平臺,實現文旅和衛生部門聯動監控、文旅企業聯防聯控管理、當地居民與游客互相監督、智庫媒體科學研判等多元統籌、多方共建格局。

推動文旅與數字經濟深度融合。65.53%的被調查者期待北京文旅能夠實現智慧化運營、智慧化管理,打造數字化產品。疫情期間,數字化、網絡化、智能化、社交化、互動化的生產方式成為文旅行業的新特征。未來北京文旅融合需要賦能升級數字文旅,探索創意文旅產品的更多可能性,大力培育新業態,擴大優質數字文旅產品的供給,促進“強體驗、強內容、強文化、強功能”的新型旅游業態發展,不斷融入數字經濟發展大局。

擴大優質文旅產品服務供給。42.51%的被調查者期待北京能夠制定更多創新產品滿足消費者需求,尤其是根據對不同區域、年齡、職業、性別群體的偏好需求的調查,開發更具品質、更多元、更個性化的產品,如打造適合親子游或父母老人旅游的產品,以及體現民俗風情、時尚、生態、創新型的產品。

文旅行業需加快轉型升級。此次調查顯示,文化創新力和資源開發程度不足已成為實現北京文旅融合的制約因素。尤其對北京居民來說,北京的文化資源價值和特色文化體系缺少深度整合開發,單純依靠“門票經濟”的文化體驗游已不具備原有吸引力。疫后文旅產業的競爭是品質化和差異化的競爭。北京文旅產業應以滿足公眾對美好生活的需要為出發點和落腳點,聚焦產品創新、技術創新和業務模式創新,實現傳統文化IP化、IP人格化,重塑傳統文化的現代價值,將門票經濟轉化為產業經濟和服務經濟,更好地提供智能化、便利化、精準化的配套公共服務。

文化旅游已經成為國人必不可少的生活方式和內在需求之一。疫情沖擊之下,公眾對北京文旅融合發展依然保持積極態度,北京旅游市場潛在需求依然強大。作為首善之都,北京文旅產業和行業如何在疫情之后轉危為機,快速“回血”,為全國樹立文旅融合的標桿和樣板,是北京文旅融合未來創新發展需要持續關注的問題。

(本文由人民智庫研究員唐佩佩執筆,人民智庫高級研究員石晶統稿;系北京市社會科學基金重點項目“北京文化與旅游產業融合發展研究”的階段性成果,課題負責人:人民論壇雜志社副總編輯孫墨笛,項目編號:19YJA003)

注釋

全文所涉及比例數據依據“選項百分比=該選項被選擇次數÷有效答卷份數”計算所得;含義為選擇該選項的人次在所有填寫人數中所占的比例。

責 編/桂 琰