奧爾夫教學法在小班古詩教學活動中的運用

■天津市河西區第二十一幼兒園 王 露

一、問題的提出

古詩是中國傳統文化的精髓。幼兒園開展古詩教學活動,不僅可以引導幼兒感受中華民族傳統文化、欣賞古詩的美,積累文學語言,提升審美能力,還能培養幼兒愛祖國、愛家鄉、愛父母和教師的品格,樹立堅強勇敢、積極向上頑強不息的意志。在以往的教學模式和已有研究中,教育者多以文學欣賞、繪畫等方式進行古詩的教學。本研究探索奧爾夫教學法在古詩教學的運用,讓古詩在幼兒的視野中變得有聲、有色、有形、有趣。

二、核心概念界定

(一)奧爾夫教學法

卡爾·奧爾夫(1895-1982),德國著名的作曲家、音樂教育家。他創立了奧爾夫音樂教學原理。奧爾夫認為,原始的音樂絕不僅僅指單獨的音樂,原始的音樂是和語言、動作、舞蹈緊密結合在一起的。

(二)小班古詩教學活動

本研究中,小班古詩教學活動則指根據小班幼兒年齡特點選擇適宜的古詩,以“讓幼兒喜歡古詩,嘗試多種形式表現或誦讀古詩”為目標,合理運用奧爾夫教學法來開展的教學活動。

三、古詩的選擇

小班幼兒因其年齡特點,大多以具體形象思維為主,根據《3-6歲兒童學習與發展指南》中規定小班教學活動時間為15~20分鐘,貼合幼兒生活實際出發,對于古詩的選擇需要結合以下三個方面。

(一)符合幼兒年齡特點,古詩立意貼近幼兒生活

中國古詩是中國傳統文化重要體現之一,在選擇古詩素材時,要選擇一些朝氣蓬勃、積極向上、詩情畫意、充滿正能量的文學作品,更能體現社會主義核心價值觀。結合小班幼兒年齡特點,教師可以選擇詠物詩、風景詩,或是闡述最淺顯易懂道理的古詩。

(二)以季節為主線,結合節日與品德教育

以小班第一學期為例,主要在秋冬兩季開展教學,教師可在選擇與秋冬季節相關的風景詩的基礎上,結合中國傳統節日文化,增加關于思鄉、親情、愛國、品德、堅韌勇敢立意的詩句。

(三)詩句耳熟能詳,結構對仗對偶、字數短小

耳熟能詳的詩句都是經典之作,更具有文學欣賞積累文學素養的價值。教師根據幼兒年齡特點可以優先選擇五言絕句,再逐一增加到七言絕句,七言律詩可以只選擇前半段。

四、運用奧爾夫教學法開展小班古詩教學活動

本研究中的古詩教學活動以“看—動—說—玩”的順序進行,層層遞進,將奧爾夫教學法適時地運用到活動環節中。

(一)把奧爾夫音樂聯動視頻畫面,讓幼兒感受古詩意境美

小班幼兒多以具體形象思維為主,教師可運用視頻或圖畫的方式再現古詩畫面,選擇適宜的音樂,引導幼兒調動聽覺和視覺感官,感受古詩的意境。以《草》的教學為例,教師可選用《雪人之舞》這首樂曲,A段輕松活潑,彈跳萌動,像小草隨風搖擺,不斷生長的模樣;B段則連綿不斷,表現野火燃燒的形態;最后A段來表現春風吹,小草再次生長起來的樣態。

(二)用肢體動作表現古詩形態美

當幼兒心中充滿了畫面,自然能夠自主地選用動作來表現古詩中的元素。有的幼兒五指顫動表現許多小草搖擺的姿態;有的幼兒用揮舞的雙臂來表現一大片草原;有的幼兒用雙手合十放在耳邊的方式表現小草的枯萎……幼兒用自己的方式將動作與古詩句等同起來。古詩句不再遙不可及,小班的幼兒能在此過程中用自己的方式表達著對詩句的感受和理解。

(三)用奧爾夫節奏豐富古詩韻律美

教師可通過語言、聲勢兩種方式豐富幼兒誦讀古詩的方法,讓他們感受古詩獨有的韻律美。

1.運用語言節奏說古詩

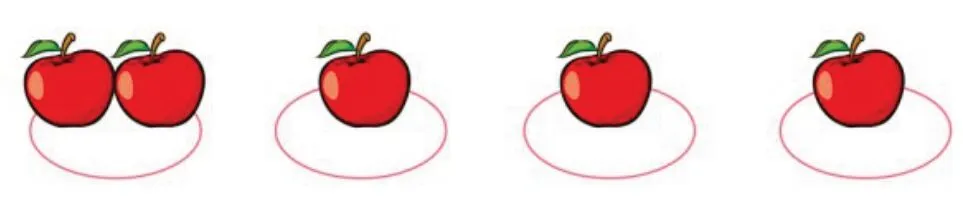

在奧爾夫音樂教學教學法中,經常會使用語言節奏來培養幼兒的節奏感。教師可引導小班幼兒用實物圖譜的方式表現節奏型。以《草》的教學為例,如圖1。

圖1 用蘋果和盤子表示的節奏

離離/原/上/草

一歲/一/枯/榮

野火/燒/不/盡

春風/吹/又/生

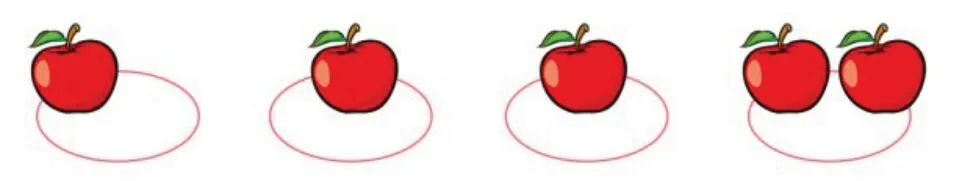

也可以根據幼兒掌握的情況,移動一顆蘋果的位置,從而直觀呈現新的節奏,如圖2。

圖2 變換蘋果位置呈現的新節奏

離/離/原/上草

一/歲/一/枯榮

野/火/燒/不盡

春/風/吹/又生

2.運用聲勢節奏拍古詩

聲勢就是人體發出聲響時的人體姿勢,其基本的形式有拍手、拍腿、跺腳及捻指等。掌握節奏后,幼兒可以進一步用聲勢為古詩伴奏,如在《草》這一活動中,當說到“離離原上草,一歲一枯榮”時,引導幼兒用拍手表現小草的搖擺與生長;當說到“野火燒不盡”時,引導幼兒用連續跺腳的方式表現火勢;當說到“春風吹又生”時,引導幼兒再次用拍手來表現小草的生長。

(四)用歌唱、舞蹈、游戲表現古詩現代美

活動的最后是經驗的提升與延伸,活動到此時,幼兒應對這首詩十分熟悉了,教師可引導幼兒根據詩句的含義進行音樂游戲。如再以《草》為例,當“野火”出現,扮演草的幼兒迅速蹲下;當“春風”的樂段響起,扮演小草的幼兒再次站起來。教師可引導幼兒運用已有的歌曲旋律,將古詩詞替換原有歌詞,填入旋律中進行古詩新唱。如歌曲《小星星》中的“一閃一閃亮晶晶”就可以換成《題西林壁》中的“橫看成嶺側成峰”來進行試唱。在古詩與新時代的表現形式相互碰撞的過程中,展現了不斷前進著的中國傳統文化的現代美。

五、結語

教師將奧爾夫音樂教學法結合《3-6歲兒童學習與發展指南》中語言領域與社會領域的目標開展教學,可以讓幼兒感受到古詩的獨特魅力。教師應不斷拓展思路,運用更多教學方法,挖掘古詩的獨特教育價值,進一步激發幼兒興趣,提高教學效率。