影像、共享與傳播:《葉問4:完結篇》的多維范式解碼

李苗苗

電影作為重要的文化傳播載體,憑借其獨特的敘事手法與表達技巧成為傳統文化的重要展示平臺。電影《葉問4:完結篇》(以下簡稱《葉問4》)作為“葉問”系列的終結篇,是傳統文化與國家形象緊密結合的代表。本文通過解讀電影《葉問4》的影像畫面特征,以文化共享視角深層解析該片的傳播手段,從而探究其傳播范式的形成。

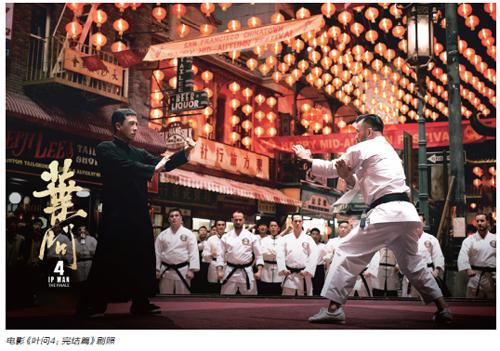

由葉偉信執導并監制,甄子丹、吳樾等人主演的《葉問4》有著精彩細膩的影像場面、狹窄逼仄的舞臺設計、厚重灰暗的色調處理,創作者將這三者融合打造出一部帶有濃郁傳統文化色彩的經典影片。《葉問4》著重弘揚中華傳統文化,除了彰顯飽滿深厚的人文情懷,還將核心重點放在了倡導跨文化融合上。電影藝術作為國家某種程度上的文化縮影,在傳承與發揚本國傳統文化上具有特殊地位。該片通過講述葉問“以德服人”的故事,傳遞出跨文化交際背景下的中華文化傳播策略,即文化包容與文化自信。[1]

一、《葉問4》的影像畫面解讀

影像畫面是影片傳遞信息、展示內容的重要平臺,也是觀眾感知影片信息的動感語境,其中所蘊含的畫面信息為觀者解讀影片內涵提供了基礎。《葉問4》是一部以傳統文化為內核的動作類型影片,創作者通過增強影片的觀賞性,展示優美動作、傳遞中國文化的內在特色,塑造了別具風格的影像畫面。此外,影片的背景為20世紀60年代的美國唐人街,為營造更真實、更有年代感的故事畫面,導演對影像畫面進行了生動地勾勒與描繪。

(一)精彩細膩的武打場面

中華傳統武術具有極佳的觀賞效果,其一招一式都極具動作美感。相比幾部“葉問”系列前作電影而言,《葉問4》在畫面塑造過程中,更加注重對武打場面的細膩描繪,其中對動作場面的處理在很大程度上貼合主人公葉問的身體狀態。一方面,由于片中的葉問年事已高,身體呈現下滑狀態,另一方面,在電影畫面中,還必須考慮到當時身患重癥對葉問身體機能的影響。所以,該片在對葉問的動作場面進行設計時,通過構建圖文融合的敘事場面,為觀眾感知其中蘊含的文化內涵創造了更多自由空間。該種場面設計手法不僅迎合了人物的背景設置,并且在很大程度上保留了傳統文化的精髓,對應了“葉問”系列電影的主題,即通過“以武載道”的方式緊扣觀眾心弦。比如,在展現形意拳對陣太極拳時,影片以“復調影像”的形式進行生動描述,盡可能向不同地區不同文化背景下的觀眾展示了中華傳統文化的精髓。

(二)狹窄逼仄的舞臺設計

影像空間的獨特設計有助于觀眾理解劇情,感受其中傳遞的情感;特別是空間氛圍的設計能夠傳遞影片特定的敘事情緒,引導受眾對影片的理解與認知。因此,狹窄逼仄的舞臺設計是《葉問4》影像畫面中又一極為重要的特色。不難發現,《葉問4》的武打場面以兩人對抗為主,葉問對戰萬宗華是在中華總工會大廳內,對陣哥連是在中秋晚會的舞臺上,而葉問與萬宗華對陣巴頓都是在海軍陸戰隊的訓練場上,李小龍對戰挑戰者則是在小巷內等等,以上幾個對抗場面皆安排在擂臺或狹小空間內展開,這在一定程度上是為了滿足兩者對抗的武打畫面需要——狹窄的空間更能給予兩人寬廣的發揮空間,亦更能提升雙方對抗的精彩程度,而最重要的還是遵循了影片的獨特設計風格。影片以雙人擂臺為對抗核心,聚焦觀眾視線,使得雙方精彩細膩的打斗細節能夠更好地呈現給觀眾,并且,壓迫的空間設計也在一定程度上映射了當時華人在美國的真實生活困境,具有較高的意象能指。該片描述的故事場景設定于20世紀60年代,當時的華人在美國面臨各種歧視,無論是社會地位還是生存空間都極為有限,影片為了進一步烘托和渲染故事情節,通過設計相對狹窄的影像空間為觀眾帶來了較好的沉浸體驗。

(三)厚重灰暗的色調處理

縱觀整部《葉問4》,其整體色調以灰暗系列為主,一方面這是對葉問年老患病狀態的隱喻,另一方面則是對葉問所處年代尤其是他身處美國時所面臨生活狀態的一種真實寫照。與此同時,影片在此種色調所營造的氛圍之下,又進一步增添了葉問與中華總工會華人們的家國情懷的悲壯之感。電影全篇用灰暗色調將觀眾拉入當時的美國社會環境之下,使觀者更能真切感受華人所受到的歧視與壓迫,亦更能引發情感共鳴,并沉浸在電影所帶來的壓抑感之中,而這也對電影《葉問4》的廣泛傳播提供了情感基礎。創作者在該片的創作與表達過程中通過多向度視角傳遞了超越表象的情感內涵,營造特殊的創作情境,賦予了影片抽象性思維,打造出極具想象力的畫面,實現從外像畫面轉向心像的映射,使影片充滿表現力。[2]

二、《葉問4》中文化共享的深層解析

電影藝術是大眾傳播媒介,作為獨特的影像語言,其中傳遞了豐富的文化內涵。因此,電影藝術對文化傳播與交流具有獨特意義。彰顯傳統文化的電影類型的敘事核心大多是在動蕩的社會環境下,如何推廣、傳播傳統文化。與大多數該類型電影不同,《葉問4》超越了傳統的文化敘事層次,其將故事場景置于彼時較為強勢的海外文化之中,講述葉問詠春拳用實力擊敗對手的故事,為跨文化的融合創造了影視空間。影片所描述的文化理念傳遞出跨文化交流與共享思維,對當前進一步探索中華文化的海外傳播模式具有重要的現實意義。

(一)弘揚傳統文化

傳統文化是影視藝術的靈感源泉,也是豐富影片內涵的重要因素。傳統文化在電影《葉問4》中是文化共享的重要代表與核心精髓,該片承襲了“葉問”系列電影的創作手法,以葉問的主要經歷為影片整體敘事情節發展主線,而圍繞該主線所展開的場景描繪、精神塑造,無一不是在為弘揚中華傳統文化埋下伏筆。如果說精彩細膩的武打場面是對傳統文化的宣揚和推廣,那么在片中,無論是葉問展現的以武會友、點到為止的謙讓風格,還是當萬若男受到校園欺凌時的仗義出手以及葉問在教導萬若男時所提到的精神,都是對傳統文化的影像詮釋。縱觀整部電影,其對中華傳統文化的弘揚都抱有較大期望,尤其是影片結尾對李小龍角色的描寫,更進一步展現了導演對未來中華傳統文化海外傳播走向的殷切期盼,這也是電影《葉問4》深受觀眾喜愛的關鍵所在。

(二)飽滿深厚的人文情懷

人文情懷是豐富電影藝術內涵,增添影片觀賞效果的重要因素。《葉問4》中復雜的情感特性,使該片不再是單一類型片,其中蘊含了對傳統文化的深度反思。“葉問”是中華傳統文化中相對特殊的代表符號,其以謙遜堅貞、柔中帶鋼的方式傳遞和展示了中華文化重情重義的深厚內核。《葉問4》展現了葉問父子,萬宗華父女以及葉問師徒三條主要情感線,以及一條李小龍和唐人街諸位師傅的對立情感線。葉問憂心兒子重復自己的命運道路,便去美國幫助兒子尋找學校,體現了葉問深沉的父愛。萬宗華對女兒要求嚴苛,迫使女兒放棄自身喜歡的啦啦操,而當其在移民局被故意刁難,看到女兒為了自己向警察下跪求饒時,他無比憤怒,亦對女兒的態度有所改變,這也是萬宗華開始反擊的重要轉折點,此處的矛盾沖突設置極大推動了敘事進展。該片所展示的親子情感,無一不展現了父親對子女的愛,但亦同時揭示出中國家庭傳統教育觀的弱點與不足,能夠引發國內觀眾的共鳴。獨特的人文情感視角不僅增添了影片的個性特色、人文內涵,也提升了影片的創作高度。[3]

(三)跨文化交際背景下的文化傳播

當下,隨著跨文化交流不斷推進,不同文化之間的交流與碰撞不斷深入,但是受文化理念、認知習慣等差異影響,一定程度的文化沖突日益明顯。電影《葉問4》中亦呈現出一定的文化差異,導演在影片中突出表達了無論是黑人,還是唐人街的華工,都對美國的國家建設做出了重要貢獻。影片通過推介跨文化交流話題來彰顯中華傳統文化與世界其他文化之間的沖突與交流的現實意義,使不同文化背景下的觀眾也能激起情感共鳴,提升了對電影的認可度,促進影片內容廣泛傳播。電影藝術是文化傳播的重要載體,也是跨文化交流的重要載體。面對新的跨文化交流形態,我國電影工作者要以“內聚”“外兼”的方式,通過將傳統文化融入影片創作,從而為不同文化交流與傳播奠定堅實基礎。面對新的文化傳播環境,一部電影要實現理想的傳播效果,必須充分考慮到不同文化背景下受眾群體的觀影訴求與心理期待,通過將觀眾感興趣的文化元素融入電影藝術創作,從而使電影在跨文化交際背景下實現有效傳播、精準傳播。

(四)傳統文化共享的傳播路徑

電影藝術作為重要的文化傳播媒介,應該以超越一般文化交流的視角,深層次解析某一現象背后蘊含的文化意義,通過構建正確的文化傳播體系,全面增強傳統文化的社會影響力。電影《葉問4》的創作者通過采用跨文化傳播的方式來彰顯片中所蘊含的創作意義,實現了理想的文化交流效果。該片以展示中華傳統文化的豐富內涵為基本創作切入點,滲透并彰顯傳統文化的獨特內涵,向海內外觀眾凸顯中華傳統文化的深厚底蘊。影片塑造的葉問人物形象,不僅呈現出其本身的人格魅力,更呈現出中華傳統文化滲透、影響下的高尚人格形象。此外,導演期望通過電影傳達的情感也較為明顯,該片通過共同情感的有效渲染獲得了較好的影視傳播效果。觀眾在觀看該片時,能夠在情感故事的具體演繹過程中解讀出貫穿與交融其中的中華傳統文化。

三、基于電影《葉問4》的電影傳播策略思考

電影的表意符號具有世界通用的特征。《葉問4》通過彰顯中華傳統文化的博大精深,以獨特視角推動了跨文化的傳播與交流,為消除和彌合文化差異引發的多元沖突創造了良好空間。該片以傳統文化的海外傳播為創作觸角,通過描述中華傳統文化在美國從被歧視到被尊重的發展過程,以正確的傳播姿態來展示傳統文化,使不同文化背景下的觀眾更好地接受、認同影片所傳遞文化理念。

(一)影視文化包容

結合《葉問4》的傳播狀況,國產電影在其后的發展過程中,需要更好地適應海內外影視行業市場的發展需求,實現影視文化包容。影視工作者在塑造和彰顯中華傳統文化的情懷與精神理念時,不能一味渲染中華文化的獨特性,而忽視了中華傳統文化與其他國家文化的碰撞、交融,應當盡可能以文化交融的姿態探尋多元文化的交流與融合,在商業影響力的基礎上,實現對電影文本及電影情感的綜合分析,最終打造出蘊含文化包容的電影作品。

(二)影視文化自信

在參與跨文化交流與傳播過程中,國產電影需以文化情懷為主基調,以弘揚積極正向的文化交流為主,通過構建正確的電影基調,塑造獨特的電影風格。在電影創作過程中,創作者要以大眾視角來進行創作,使電影中的主人公形象及境遇容易被觀眾接受、理解,獲得情景代入感。中華傳統文化博大精深,電影作為中華傳統文化傳承、傳播交流的重要載體,應當充分發揮文化傳承及傳播的關鍵性作用,充分建立影視文化自信,通過特色影視作品的傳播,呈現出濃郁的中華傳統文化藝術氛圍。[4]

(三)創新影視文化品牌與人才培養

影視行業作為體驗經濟行業,注重文化創新。影視工作者在借助電影渲染中華傳統文化時,應當結合中國電影藝術產業發展特色,樹立創新影視文化品牌;結合中國現有的電影類別,以樹立創新文化品牌的方式來有效整合商業元素與文化元素。從電影《葉問4》的傳播效果看,要想形成影視精品就應注重塑造經典IP,延續影視品牌生命力。文化的傳承離不開傳播人才的培養,電影中文化的傳承,同樣需要由影視傳播人才來進行有效傳播。影視人才培養需要重視以下兩點:一方面,需要充分意識到電影作為文化傳播與交流的重要平臺,對海內外文化生活形態進行融合交流,始終保持電影藝術的生命力。另一方面,也要充分意識到電影作為傳統文化呈現的載體,對中華傳統文化的傳承、推廣與交流起到了重要作用,保留地方文化特色,實現影視傳播人才的文化多元認知。

結語

電影《葉問4》作為電影跨文化交流的全新作品,通過積極傳播中華傳統文化,為當前探尋跨文化環境下電影藝術的傳播路徑構建了切合實際的傳播范式。電影是文化傳播的重要載體,也是跨文化交流背景下,塑造國家形象、傳遞多元文化的重要平臺。隨著當前世界文化交流與融合不斷深入,我國影視工作者在開展電影跨文化傳播時,要堅持以正確的文化觀為創作基礎,通過構建相互認同、相互尊重的平等文化交流形態,實現國產電影跨文化傳播的理想成效。

參考文獻:

[1]沈嘉達.家國情懷與個人倫理——葉問系列電影的比較分析[ J ].海南師范大學學報:社會科學版,2015(05):67-71.

[2]高鵬飛,吳瓊.異托邦、世界想象與主體——從《葉問4》看當下中國電影的文化身份重建[ J ].電影評介,2020(05):32-35.

[3]江梅玲.《葉問4》中的矛盾沖突與葉問人物形象的塑造[EB/OL].(2020-10-11)https://www.doc88.com/p-74787097047777.html.

[4]李志方.論21世紀華語影片中俠義精神與國家形象的淵源——以《葉問4:完結篇》為例[ J ].西部廣播電視,2020(22):111-113.