庫區移民政策執行的制約因素和破解路徑

——以豫南Z村為例

南京理工大學公共事務學院 金珊

一、引言與文獻綜述

庫區移民一直以來都是我國一項重大的民生工程,移民外遷不僅意味著離開世世代代生活的家鄉,更是要經歷遷入地新的經濟、文化、風俗的變遷,移民動員工作無疑困難重重,移民干部面臨著巨大挑戰。

目前學術界對于庫區移民的研究集中于以下幾點:一是以移民安置模式為切入點進行研究,如林博等(2020)通過對河南省黃河灘區29個安置區試點進行實地調查發現,其采取的差異化安置模式不僅降低了搬遷戶對原有資源的稟賦效應,還提高了搬遷戶對搬遷后資源的稟賦效應[1]。二是以移民主體為切入點進行探討,主要關注移民的文化適應、社會融入等問題,如王清華等(2012)通過案例研究發現移民的文化適應性的確存在,需要盡快制定相關政策[2]。胡成等(2021)通過實證分析發現移民適應的狀況是多因素影響的結果,移民適應政策的制定需要綜合考慮,實現政策效益最大化[3]。

總的來說,現有的研究成果對庫區移民工作的不斷進步都起到了持續性的指導作用,然而都局限在單一維度里,鮮有學者對移民工作進行過程研究。移民動員過程之所以困難重重,很大程度上也是移民政策執行過程出現了問題。因此,本文以史密斯政策執行過程模型為視角,分析Z村移民政策執行遇到的各種制約因素,總結Z村政策執行困境的破解路徑,為今后移民工作的順利推進提供有益借鑒。

二、相關理論基礎及理論框架

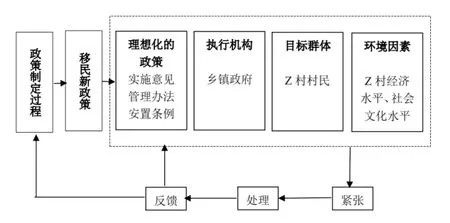

政策執行,是指制定政策后由有關組織運用多種政策資源和手段,以最有效地方式達到預定政策目標的過程。托馬斯·史密斯(T.B.Smith)在“The Policy Implementation Process”一文中提出政策執行過程模型,他認為政策執行效果受以下四個部分的影響:第一,理想化的政策,即合理、正確、科學的政策;第二,執行機構,主要負責政策執行;第三,目標群體,即受政策影響最大的組織或組織內的人;第四,環境因素,即那些可能影響或受政策執行影響的因素[4]。可以通過對這四個部分之間互動關系的協調,實現政策執行的理想狀態。

基于政策執行過程模型,本文的理論框架如圖1所示。

圖1 Z村移民政策執行分析框架

三、基于政策執行過程模型看Z村移民政策執行之困

國務院南水北調工程建設委員會從移民安置規劃、征地補償、實施管理、監督管理等方面進行了全方位的政策安排,但是這些政策在Z村實際執行過程中受到諸多制約,具體表現為以下四點:

(一)理想化的政策:逐級發包制的政策執行阻礙

政策執行是一個復雜的過程,中國“職責同構”的政府間關系形成了一種特色的政策執行過程,即中央政府負責制定宏觀的政策方針,并把政策目標發包給省級政府,省級政府進行政策分解后發包給市級政府,直至最基層政府負責具體實施[5]。在Z村的移民政策執行過程中,所有移民安置任務都需要通過鄉鎮政府這一樞紐進行整合,對接上級水利局、國土局、移民局等相關部門,將國家移民安置優惠政策的“頂層設計”進行實踐轉化。但文本形態的政策制度和實踐形態的政策執行存在很大的差異,在實踐過程中,由于行政層級的層層分割和基層治理內卷化等狀況,加之信息的不對稱,會出現各種執行梗阻與偏差,其最終的實踐結果往往也與政策文本的目標大相徑庭。

(二)執行機構:壓力型體制下的基層政府執行變通

基層政府作為政策執行的神經末梢,直接面對廣大人民群眾,是移民政策執行的重要主體。在自上而下的政策執行體系下,上級政府經常通過績效考核、目標責任制、巡視、督辦等形式加大對鄉鎮政府的監控力度。當中央政策與地方利益產生沖突時,鄉鎮政府的自利性會驅使其象征性地執行政策,符合地方利益的政策就“用足用活”,勞神費力又無好處的政策就隨意“變通”執行或軟拖硬抗。從2004年開始,國務院先后出臺了一系列移民安置和優惠政策,要求在規定時間內完成全部的移民搬遷和安置工作,鄉鎮政府面臨巨大壓力。在這種情況下,一旦遇到態度強硬、堅決拒絕搬遷的移民,鄉鎮政府可能會采取恐嚇威懾、威逼利誘的方式來完成上級任務。這些舉動雖然能夠在規定時間內完成搬遷的任務,但是對移民產生的心理壓力和生活影響是無法磨滅的,從本質上違背了上級政府讓人民群眾放心搬遷、滿意搬遷的政策目標。

(三)目標群體:奧爾森困境下的政策認同迷失

奧爾森困境表達的是這樣一種集體行動的悖論:由理性個體組成的大集團,卻不會為集體利益行事[6]。個人往往都是從自己的私利出發,常常不是致力于集體的公共利益。在Z村的移民搬遷過程中,大部分移民最關心的往往是移民安置優惠政策是否有利,一旦發現政策并不像移民干部說的那樣“優惠”,移民就會產生“被欺騙感”,對鄉鎮政府的信任感就會大大降低。而且,移民個體的這種心態還會影響到村里的其他移民,如果一個人的利益受到損害,其他人就會因為擔心自己利益受損而產生同樣的抗拒行為。移民群體對移民政策認同迷失,政策得不到移民的認同,也就失去了制定政策的價值理念。

(四)環境因素:信息不對稱下的差序信任

政策制定得再好,如果社會公眾不理解,也就難以達到預期目標,因此政策執行環境非常重要。大部門村民只是從新聞上聽說關于移民搬遷有很多的優惠政策,但是具體有什么政策,有哪些補貼,該怎么申請,卻并不清楚。且村子里大多是老人和兒童,受文化水平制約,即使村子里張貼有相關政策安排,他們也不甚了解。村民心中沒有“明白帳”,就會認為政策執行過程不夠公開透明,一旦出現實際情況與政策安排不相符合的情況,就會對鄉鎮基層的移民干部產生不信任感,進而影響鄉鎮政府的權威。在Z村的移民試點搬遷中,由于村民們發現安置地的土地質量、房屋設施、地理交通等方面不盡如人意,在回到村里之后,就立馬召集一大批人到政府進行抗議活動,使移民政策執行進程嚴重受阻,移民對政府的信任感大大降低。

四、Z村政策執行困境的破解路徑

(一)政策執行理解力是政策正確執行的邏輯起點

政策執行理解力是指政策執行者即執行主體對于下達的政策內容、政策目標、政策精神的學習、理解、掌握能力。移民干部對村民進行移民動員的前提在于自身對國家移民工作安排以及移民政策有著深入的理解和認同,只有這樣才能準確、科學地把政策意志轉化為實際行動。在Z村移民動員工作出現停滯,村民集眾鬧事、反對移民時,省、縣、村政府相繼召開移民動員安置大會,全面深入介紹移民政策,深化各移民干部對移民政策的了解程度,以便更好地傳達給移民群眾。

(二)政策執行組織力是實現政策目標的必要條件

政策執行組織力是指政策執行主體為實現政策目標對人、財、物的協調整合能力。為了高效率、高質量地實現“安全、和諧、全部、按時搬遷”的政策目標,縣政府成立了由縣級領導任組長的六個工作組,包括綜合協調組、宣傳報道組、安全穩定組等,各工作組既分工明確又相互協作,深入Z村現場辦公,實地掌握移民工作情況,就地解決各種問題。此外,Z村實行了移民干部分包制度,把每位移民干部的職責細化到一戶村民身上,堅持“不搬遷,不撤退”原則,最大限度保證移民任務按時高質完成。

(三)政策目標群體是影響政策執行的關鍵一環

政策目標群體就是受政策影響最大、最直接的群體,政策執行力度不可避免會受到目標群體對政策目標的認可程度以及目標群體對政策執行配合力度的影響。在移民動員受滯時,Z村及時對村民廣泛開展宣傳教育,對移民政策的優惠補貼、安置方案、后續補償等進行詳盡講解,增強村民對移民政策的認同感和接受度,使移民政策得以順利推進。