上海深遠海域極端臺風浪數值模型研究

顧晨

(上海勘測設計研究院有限公司,上海 200335)

1.研究背景

近年來,隨著海上風電的迅速發(fā)展,我國海上風電開發(fā)逐漸從近岸海域向深遠海域發(fā)展。大型化、深遠海化、規(guī)模化發(fā)展已經成為未來風電開發(fā)的重要方向。

我國深遠海域是海洋氣象災害襲擊的前沿地帶,極端氣象海洋災害(海冰、臺風、風暴潮、臺風浪等)頻發(fā),其發(fā)生的頻次和強度受全球氣候變化的影響呈上升趨勢。由此可見,我國深遠海域的自然環(huán)境十分復雜。我們對深遠海域海洋水文氣象條件特性無法準確了解和掌握,海上風電開發(fā)過程中存在較大的技術和經濟不確定性。

海洋水文氣象條件是影響海上風電規(guī)劃、設計和建設運維的重要因素。水文氣象的相關參數是海上風電場基礎設計的類型選擇和結構計算的重要依據,影響海上風電工程的安全運行和投資效益。相較于潮間帶和淺海海上風電場,深遠海域的海上風電開發(fā)的技術更加復雜,且風險更大。因此,為了保障深遠海的海上風電開發(fā),對海洋水文氣象條件的觀測和研究提出了更高的要求。

2.臺風風場生成

2.1 臺風事件篩選

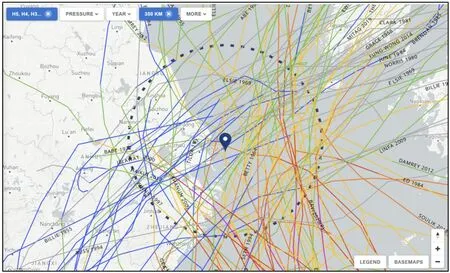

上海深遠海域極端海況的模擬選取歷史臺風事件,對上海深遠海場址半徑350km范圍內歷史臺風按最大持續(xù)風速的等級篩選出對上海深遠海場址有影響的臺風事件作為極端模擬海況,如圖1所示為歷史上影響上海深遠海域場址的臺風路徑圖。數據源來自Historical Hurricane Tracks(noaa.gov)。

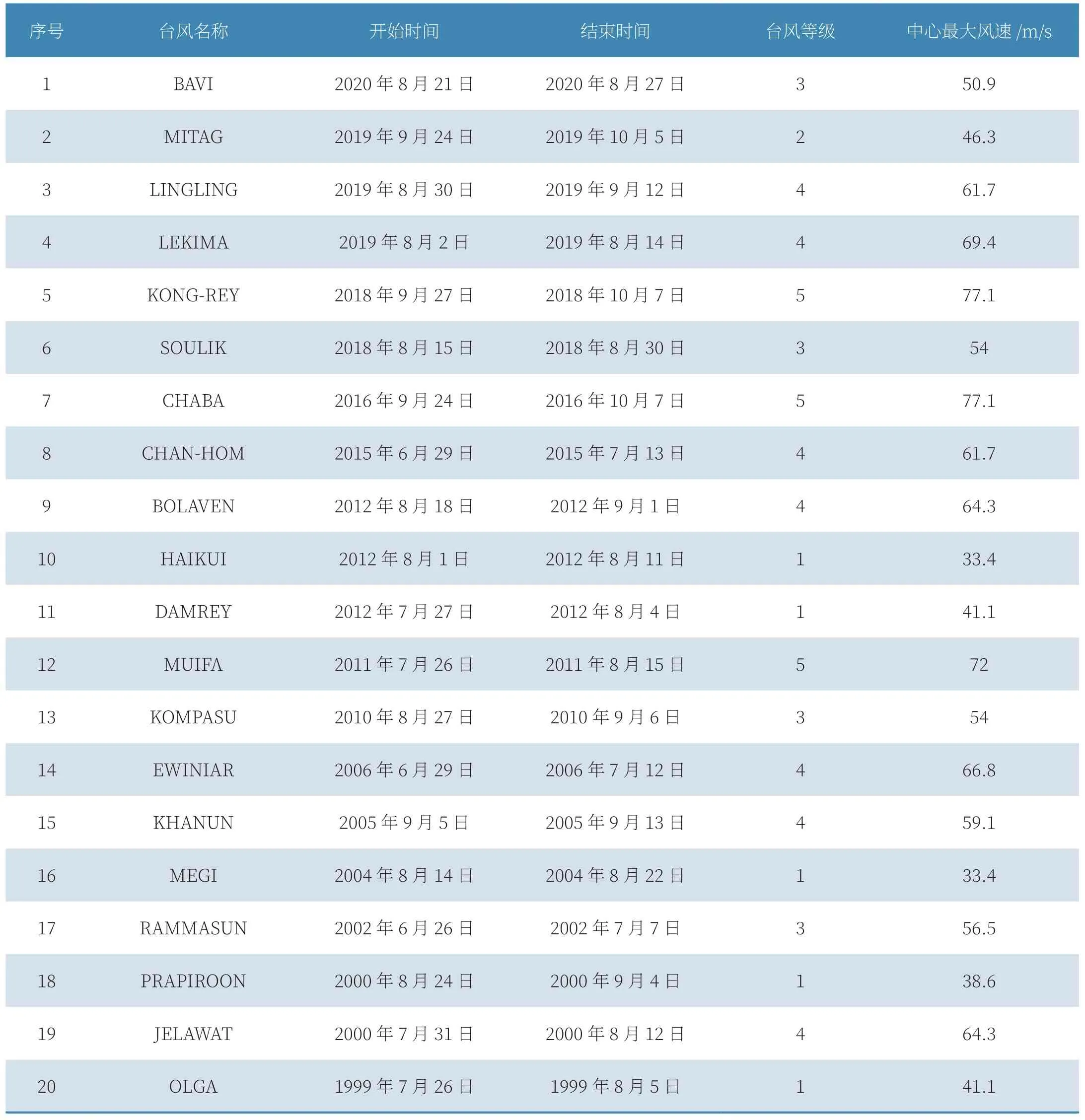

因臺風對海域極端海況的影響包括臺風路徑、最大風速、持續(xù)時間、最低氣壓等,臺風風場篩選可按特定參數進行排序。因臺風風速對波浪大小影響顯著,本次篩選將臺風按Saffir-Simpson颶風等級篩選,達到颶風一級以上的臺風事件,如圖1所示共57場,表1列出按時間排序最新的前20場臺風時間,包含臺風生成至結束時間、臺風等級和中心最大風速值等信息。

表1 上海深遠海域半徑350km內歷史臺風事件信息

圖1 上海深遠海域半徑350km內歷史臺風事件路徑圖

2.2 臺風風場生成方法

確定了上述57個受影響的臺風事件列表后,相應的臺風事件路徑數據可以通過JMA數據庫得到。根據這些路徑數據以及相應的計算,MIKE 21 Cyclone Wind Generation Tool(臺風風場生成工具)所需要的輸入參數均可獲得。輸入參數中的時間[hours],臺風中心點經緯度[deg],中心氣壓Pc[hPa],正常氣壓Pn[hPa] (常數,值為1005hPa)均可通過JMA數據庫直接獲得。而另外兩個輸入參數,描述臺風形狀的參數B和最大臺風半徑Rmw需要基于已有的數據通過經驗公式來進行求解。

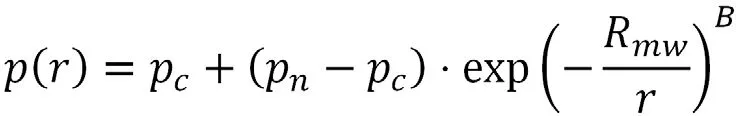

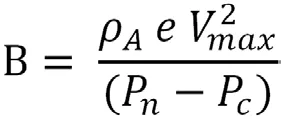

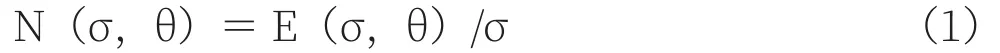

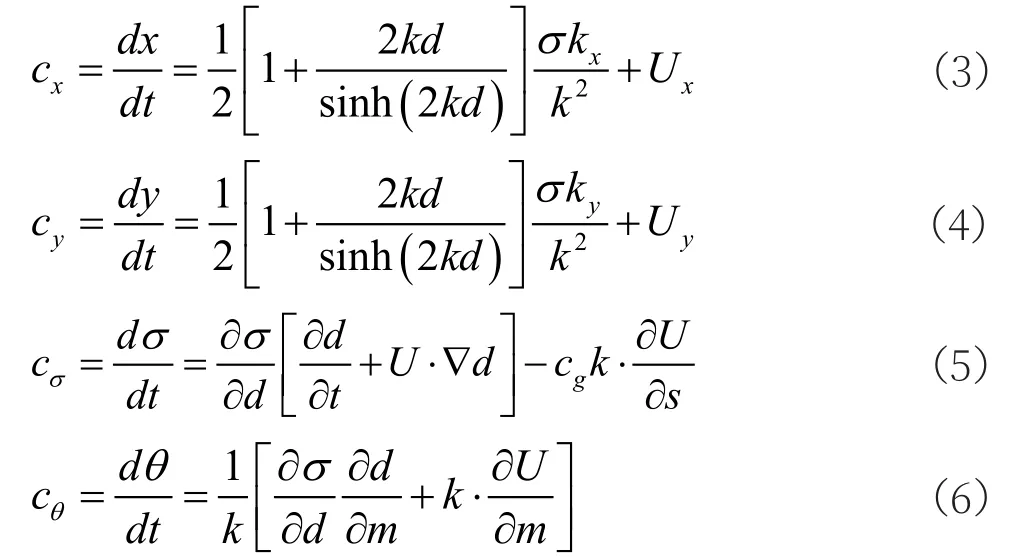

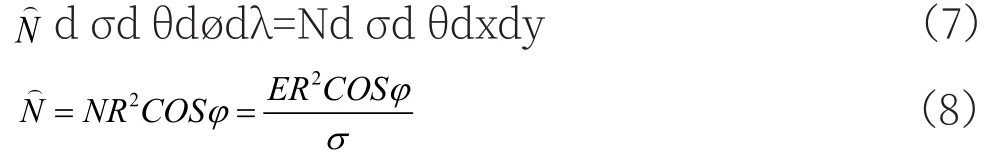

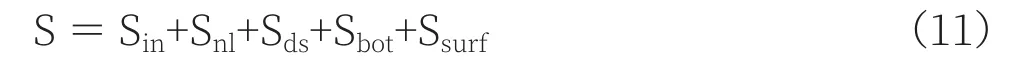

Holland模型中氣壓由以下公式給出:

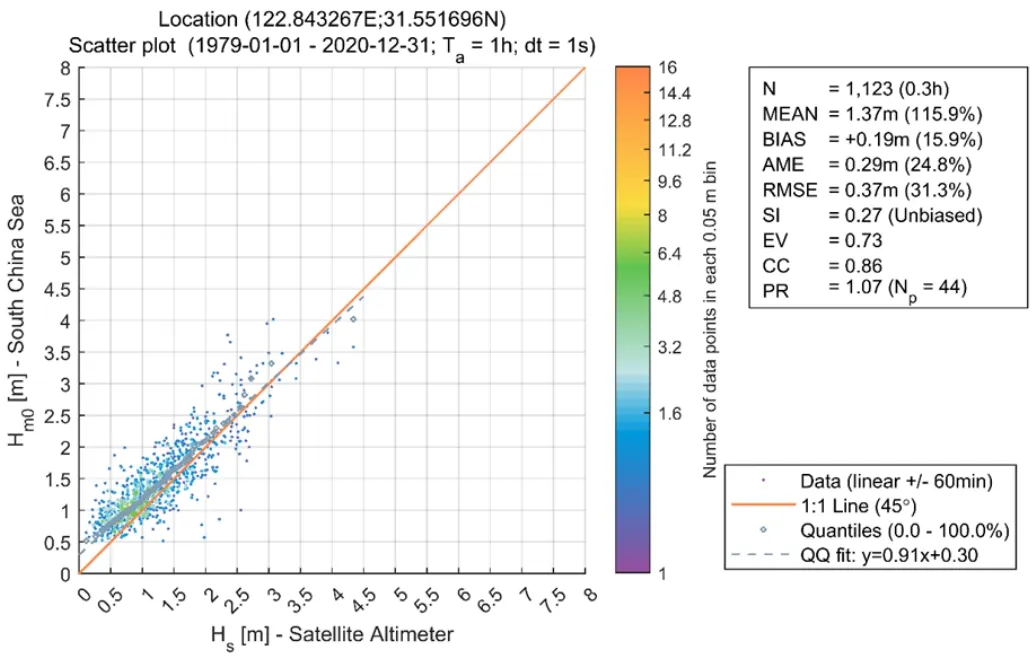

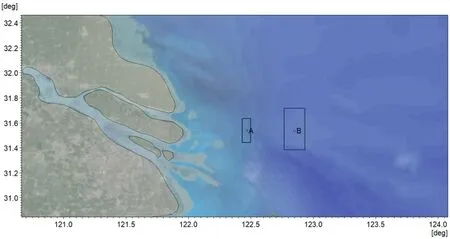

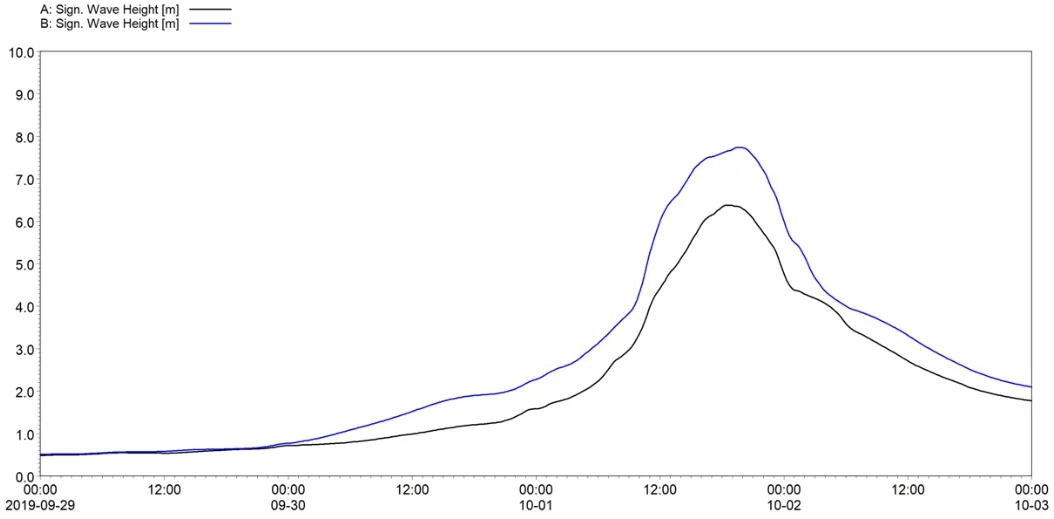

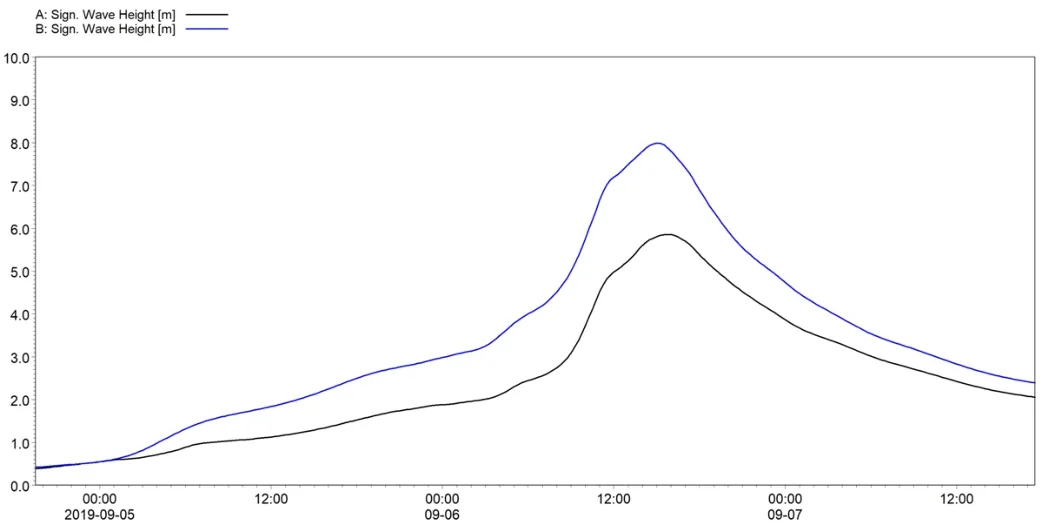

其中,B是形狀參數,用來描述不同的熱帶氣旋壓力剖面,一般用于描述隨時間變化的低壓過程,B的取值范圍為1 根據 Holland B 參數可以由以下兩公式計算: 其中ρA=1.293kg/m3為空氣密度,e=2.718為常數,Vmax為最大風速。 最大風速半徑可由下列兩公式計算: Rmw=0.485Pc-413 Rmw=0.1R30kts 需注意在以上公式中,Pc和Pn均以hPa為單位。 JMA隨著空間和時間變化的臺風最佳路徑參數數據庫,生成的臺風風場范圍覆蓋整個中國海及西北太平洋,經過MIKE 21臺風生成工具的插值,得到空間分辨率為0.1度時間步長為15min的臺風模型。 在此基礎上,可通過MIKE 21 Cyclone Wind Generation Tool批量得到57場臺風事件的模擬結果。該結果只含有臺風風圈數據而無背景風場數據。因此需要與CFSR背景風場進行疊加。疊加的原理是將臺風中心向外一定范圍內的風場數據加入CFSR風場的對應區(qū)域進行替換,在剪切處的邊緣使用插值設立緩沖區(qū)使得疊加后的數據更加真實。 為建立上海深遠海域長時間波浪要素數據庫,本研究采用MIKE 21 SW波浪模型進行東中國海的波浪數值模擬計算。 MIKE 21 SW基于波作用守恒方程,采用波作用密度N(σ,θ)來描述波浪。模型的自變量為相對波頻率σ和波向θ。波作用密度與波能譜密度E(σ,θ)的關系為: 其中:σ為相對頻率,θ為波向。 在笛卡爾坐標系下,MIKE 21 SW的控制方程,即波作用守恒方程可以表示為: 在球坐標系下, 其中:R為地球半徑,?為緯度,λ為經度。波作用守恒方程的形式為: MIKE 21 SW模型中的源函數項描述了各種物理現(xiàn)象的源函數的疊加: 其中:Sin指風輸入的能量,Snl指波與波之間的非線性作用引起的能量損耗,Sds指由白帽引起的能量損耗,Sbot指底摩阻引起的能量損耗,Ssurf指由于水深變化引起的波浪破碎產生的能量損耗。 本研究范圍覆蓋整個東中國海和西北太平洋,對中國沿海以及長江口區(qū)域進行逐層網格加密。波浪模型范圍覆蓋整個中國海域,北至渤海灣、南至泰國灣及新加坡海峽一帶。東邊界西北太平洋外海水深約8500m處。沿沖繩海溝、中國大陸架和重要風電場址進行三重加密。總網格數為57543,最大單元面積2248km2,最小單元面積0.2km2。最大三角形網格邊長約45km,中國近岸海域三角形網格邊長約10km,最小三角形網格邊長約1km。為給出精細化的上海深遠海域波浪模型數據,對上海深遠海風電場址Ⅰ和Ⅱ進行局部加密。 基于MIKE 21 SW模式,對東中國海波浪模型進行調試,確保該海域波浪模擬結果能夠與衛(wèi)星遙感數據相吻合。對比波浪模型在上海深遠海場址內后報結果,得到實測數據與模擬結果相關性對比分析,如圖2所示,總體相關性較好,表明波浪模型能適用于上海深遠海域風電場的模擬。 圖2 上海深遠海域波浪模型結果與衛(wèi)星遙感數據的對比 本研究模擬了列舉2000年以后歷史臺風中最強的57次臺風生成參數化臺風風場,因篇幅原因,現(xiàn)列舉2019年兩場最強的臺風事件,并提取上海深遠海域風電場Ⅰ和Ⅱ中心位置A、B兩點(如圖3所示)在臺風事件過程中的風速和有效波高的時間序列曲線,其中時間為格林尼治時間。 圖3 上海深遠海域中心點A和B示意圖 臺風“MITAG”產生于2019年9月24日,結束于2019年10月5日,歷時11d,風力最大時屬于2級颶風,最高持續(xù)風速為46.3m/s,中心最低氣壓961百帕。研究區(qū)域內臺風“MITAG”風力最大時為1級颶風,中心最低氣壓為977百帕;研究區(qū)域內測點最高持續(xù)風速為33.4m/s,發(fā)生于2019年10月1日14時,相應氣壓為977百帕。 Holland模式生成的“MITAG”臺風風場于2019年10月1日22點,在上海深遠海域風電場址內達到最大值,此刻A點(場址Ⅰ)風速為24.4m/s,氣壓值為1004百帕,B點(場址Ⅱ)風速為21.1m/s,氣壓值為994百帕。 2019年10月1日23:00臺風浪對上海深遠海域風電場址影響達到最大,此刻場址Ⅰ中心A點有效波高為6.4m,場址Ⅱ中心B點有效波高為7.8m(如圖4所示)。 圖4 臺風“MITAG”期間A、B兩點有效波高過程線 臺風“LINGLING”產生于2019年8月30日,結束于2019年9月12日,歷時14天,風力最大時屬于4級颶風,最高持續(xù)風速為61.7m/s,中心最低氣壓930百帕。研究區(qū)域內臺風“LINGLING”風力最大時為3級颶風,中心最低氣壓為935百帕;研究區(qū)域內測點最高持續(xù)風速為52m/s,發(fā)生于2019年9月6日19時,相應氣壓為935百帕。 Holland模式生成的“LINGLING”臺風風場于2019年9月6日12點,在上海深遠海域風電場址內達到最大值,此刻A點(場址Ⅰ)風速為19.5m/s,氣壓值為1010百帕,B點(場址Ⅱ)風速為22.9m/s,氣壓值為1009百帕。 2019年9月6日11:30對上海深遠海域風電場址波浪影響達到最大,此刻場址Ⅰ中心A點有效波高為5.2m,場址Ⅱ中心B點有效波高為7.6m(如圖5所示)。 圖5 臺風“LINGLING” 期間A、B兩點有效波高過程線 本研究就如何對深遠海域極端事件,尤其是臺風事件下的海浪模擬的技術路線進行了闡述,給出了基于風場篩選,Holland參數化臺風生成和歷史臺風模擬的系統(tǒng)性模型反演工作,可對特定海域特定事件進行再分析,為更加精細化的給出各區(qū)域極值條件的數據給出了可行的方法和路徑。 對上海海域歷史臺風事件的反演,對場址影響最大的5場臺風事件可見,其臺風路徑均表現(xiàn)為從菲律賓海域生成并北上,在東海靠近上海海域離岸最近,隨后達到拐點,向東北方向繼續(xù)傳播,其臺風中心穿過上海深遠海域場址中心半徑350km范圍內,海上10m高風速可達25m/s以上,其有效波高在場址Ⅰ可達到5m~7m,在場址Ⅱ可達到6m~9m。

3.波浪模型的搭建

4.極端臺風浪事件模擬

4.1 2019年臺風“MITAG”

4.2 2019年臺風“LINGLING”

5.結語