導師履行學術指導責任的現狀及對策研究

摘 要:本研究運用問卷和訪談法,發現導師履行學術指導責任的總體狀況良好,但存在一些問題:約三分之一的導師對協商制定培養計劃的責任履行狀況一般;少數導師指導時間精力投入不足、分寸拿捏不準、指導態度和能力不盡人意,對研究生重使用、輕培養,管理方式簡單、缺乏彈性以及對研究生實驗安全教育的重視程度不夠,不尊重或侵占研究生的科研成果,甚至不尊重學生的人格。根據角色理論和研究生社會化理論,導師需協同指導小組、研究生履行學術指導責任。

關鍵詞:研究生導師;學術指導;責任限度

近年來,研究生尤其是博士生延期畢業的現象引發人們關注,國內眾多高校紛紛清退超過最長學習年限的研究生。另外,研究生因畢業論文與導師產生隔閡,學業無望而自尋短見的案例屢見報端。2019年某演員博士學位論文出現學術不端,輿論一片嘩然。諸如此類事件,研究生責無旁貸,人們不禁要問:導師是否需要承擔責任?2017年出臺的《學位與研究生教育發展“十三五”規劃》提到“導師是研究生培養質量的第一責任人”。[1]鑒于某藝人學術不端事件的負面影響,2019年2月26日《教育部辦公廳關于進一步規范和加強研究生培養管理的通知》再次強調“導師是研究生培養質量的第一責任人”,敦促導師做學術訓導人和人生領路人。[2]導師作為研究生學術成長道路上的引領者,履行學術指導責任首當其沖,其履責好壞,直接關系到研究生對學術職業的認同度、科研自我效能感以及學位論文的完成時間與質量,甚至關系到其日后的職業發展。本研究試圖厘清導師履行學術指導責任的現狀及原因,并提出相應對策。

一、數據來源

(一)問卷調查數據

基于預訪談結果、相關文獻、高校制度文本,編制了《研究生導師指導責任調查問卷》,根據試測結果,對題項進行了適當調整。問卷含有3個Likert5分量表,分值越大,表示越贊同。以通過教育部合格評估并批準正式建立研究生院高校的研究生為調查對象,采用分層整群抽樣法,以12大學科門類(軍事學除外)為分層依據,選取各校在學科評估中排名靠前的特色專業和優勢學科,進行整群抽樣。在中國研究生院院長聯席會和各研究生院高校的協助下,于2017年5月向抽樣院系發放學生卷10000份,剔除填答效果不佳的無效問卷后,從36所研究生院高校回收3275份有效學生卷(詳見表1),有效率達到了32.75%。3個分量表的克隆巴赫α系數值分別為0.788、0.857、0.916,表明分量表的內部一致性信度佳、甚佳、非常理想,總量表的克隆巴赫α系數值為0.886,表明其內部一致性信度高(詳見表2)。

為探究導師態度傾向、履行學術指導責任的意義詮釋,需依托師生互動的具體情境,站在不同利益相關者的角度,審視導師履行學術指導責任的限度,實現量化數據與質性資料的相互驗證和補充。

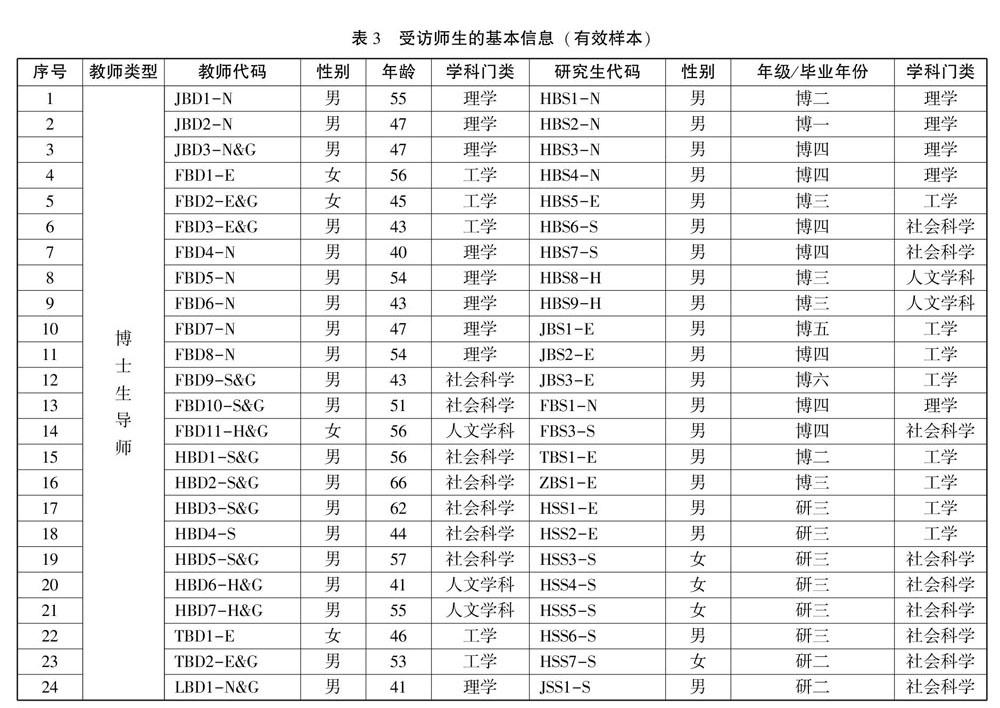

(二)訪談調查數據

本研究采用熟人引薦、滾雪球介紹,主動聯系受訪者等多種渠道接洽訪談對象。共訪談了上海7所“雙一流”高校和1個研究所的70位師生,涉及導師、研究生和服務部門教師(詳見表3)。采用半結構式訪談,每人平均訪談1小時,通過教師個人公開信息瀏覽、“守門員”事先介紹、訪談過程中的現場(實物、人員、突發事件等)觀察等多種方式對搜集的資料進行三角檢驗。

二、導師履行學術指導責任的現狀

(一)導師對學術指導責任各部分的履行狀況存在差異,總體狀況一般

學生問卷調查結果(表4)顯示:在學術指導實際狀況層面上,有11個題項,該層面的單題平均得分為3.94,高于量表中值3,76.8%的研究生選擇符合,20.4%的研究生表示符合程度一般,2.8%的研究生選擇不符合,故認為導師履行學術指導責任的總體狀況一般。將該問卷中導師履行的學術指導責任分為9個部分,按均值從高到低的順序,依次是學術道德規范教導(4.18)、尊重知識產權(4.03)、學位論文指導(4.01)、學科前沿引導(3.99)、科研方法指導(3.98)、實驗安全教育(3.90)、優化培養條件(3.88)、指導課程學習(3.86)和商定培養計劃(3.74)。表明導師對學術指導責任各部分的具體履行狀況存在差異。原因在于導師履行學術指導責任時,主要以學術論文、畢業論文、科研項目為載體,而在制定培養計劃、指導課程學習方面,除導師因素外,既有的培養方案、選課制度、任課老師、教學秘書、研究生自身也發揮了重要作用。

(二)導師對學術道德規范教導的責任履行狀況甚佳

如表5所示,導師履行“學術道德規范教導”責任的均值為4.18,高于量表中值3,在“比較符合”水平之上。83.7%的研究生表示“導師教導其恪守學術道德,遵守學術規范”與其情況相符,根據均值和贊同百分比這兩項指標,其在學術指導責任各部分都處于前列。大多數受訪師生表示導師高度重視學術道德規范的教導和示范,由此認為導師對學術道德規范教導的責任履行狀況甚佳。原因可能在于導師這方面的責任意識突出,認同度高;當下很多高校都制定了學生出現學術不端,問責導師的規范,在實際生活中,追究導師消極責任的情形屢見不鮮,導師對此懷有警惕、防范之心,正如某學者指出導師普遍重視對自身聲譽的維護[4],其所指導的學生一旦發生學術不端行為,無疑會對導師的聲譽帶來一定的沖擊,導師出于自身利益和學生利益考慮,在學術道德規范方面比較留心。

導師在做學問方面,應該遵守一定的規范,即所謂的模范帶頭、引領人的作用,對學生的要求,我覺得首先是學術道德。一般學生來以后,我首先要給他們講一下學術不端的嚴重后果。另外,我會講我們國家學術論文參考文獻的格式規范,這些東西我都會發給學生,讓他們先看。一二年級科研訓練初級階段,更多是給他意識方面的提醒,反反復復告訴他不能抄襲,不能把別人的話直接照搬,引用有出處,數據有說明。在學生參與科研項目的整個過程中,就要時時提醒,讓他形成一種自覺。(HSD1-S&G,碩導兼管理者)

(三)四分之三的導師對學位論文指導責任的履行狀況較好

如表5所示,導師履行“學位論文指導”責任的均值是4.01,高于量表中值3,略高于“比較符合”水平,76.2%的研究生表示導師履行學位論文指導責任符合其實際情況,18.7%的研究生表示符合程度一般,5.1%的研究生表示不符合其實際情況。大部分受訪導師都對學生的學位論文進行了指導,涵蓋了每個環節:其一,指導、確定、調整、把握研究方向;其二,根據學生的興趣、經歷、知識結構、科研基礎、職業意向,結合導師自身的項目來指導、協商或直接給定選題,理工科學生的畢業論文選題往往是導師項目、課題中的一部分;其三,指導文獻書籍查閱、管理、記筆記,并將相關文獻書籍等推薦分享給學生;其四,指導論文框架、結構,研究設計、思路、方法,做實驗,數據或資料的收集、處理和分析,畢業論文的撰寫和修改;其五,從開題到答辯每個時間節點的過程管理。導師能夠較好履行學位論文指導責任,可能的原因在于當前我國政策文件明確將導師定位為“研究生學位論文質量把關的第一責任人”,上至教育部,下至各培養單位日益強調對研究生學位論文的質量要求,各培養單位實行嚴格的過程管理,教育部加大抽檢力度,即便研究生已經畢業,抽查一旦被認定為不合格,仍可撤銷學位,導師輕則接受培養單位約談,重則被取消年度招生資格,甚至會影響到學科點。

(四)大部分導師能夠按學生貢獻度大小合理安排署名順序

如表5所示,“導師根據我的貢獻大小,合理安排科研成果的署名順序”與實際相符程度的均值為4.03,高于量表中值3,在“比較符合”水平之上,76.9%的研究生表示符合其實際情況(比較符合的有44.8%,非常符合的有32.1%)。師生訪談結果進一步表明:現實中,大部分導師能夠嚴格按照貢獻度高低,安排科研成果的署名順序,理工類、醫學類等學科的導師一般做通訊作者,學生做第一作者,課題組其他參與工作的學生按貢獻度依次署名;人文社科的研究生可獨立發表文章,若與導師合作發表,主要執筆者或思想價值的主要提供者做第一作者。

像我們這邊,我覺得是最合理的,導師是通訊作者,學生是一作。導師他會幫你把握大方向,真正起到一個導師的作用,大部分內容可能是你自己做的,然后他會指導你寫文章,或者后續的一些東西,資金是他提供。像我們做實驗的話,還是蠻費錢,他指導了,而且他提供了錢,所以他作通訊作者,我覺得無可厚非。學生作為付出最多的一方,放第一作者也是無可厚非。(TSS1-M,碩士生)我就帶著學生一起做,做完以后,第二個名字就是他的,我到哪發文章,第二個名字都是他的。(FBD11-H&G,博導兼管理者)

(五)大部分導師尊重學生人格,總體狀況良好

毋庸置疑,我們每個人在人格上都是平等的。作為導師,其肩負著育人的重要使命,尊重每個學生并平等對待之,是其基本的職業操守和行為準則。“導師能尊重并平等對待我”與實際相符程度的均值為4.1,高于量表中值3,略高于“比較符合”的水平。80%的研究生選擇符合,其中,36.8%和43.2%的研究生分別表示非常符合和比較符合(詳見表6)。這說明在實際指導過程中,大部分導師能夠切實做到尊重學生人格,總體狀況良好。

我從來沒把自己當老師,和他們平等相待,像朋友一樣相處。(HBD3-S&G,博導兼管理者)導師對每個學生都付出一樣的關心,沒有什么偏頗。(JSS2-H,碩士生)

三、存在的問題及原因

通過對70位師生的深度訪談,發現導師在履行學術指導責任時,存在如下一些問題:

(一)導師未履行學術指導責任

極少部分導師雖身處導師崗位,但未擔負起培養研究生的責任,甚至連基本的學術指導都無法提供,學生的學術訓練和科研能力培養難以得到切實保障。他們多醉心于私人事務,學生長時間見不到導師,或導師“近在咫尺”,但徒有虛名,未履行指導之實。

我們這個同事,他基本上人也不來,學生都沒見過,那么怎么培養學生啊?他的學生基本上都拿不到學位證的,也沒發論文嘛。(FBD2-E&G,博導兼管理者)

原因可能在于:其一,導師缺乏育人的責任心,不重視研究生培養;其二,現有的導師考評機制偏重科研績效,導師的職稱晉升、薪酬福利待遇很大程度上取決于導師的科研成果,研究生指導時間難以量化,在少數導師看來,指導研究生只是出力又出錢,還得不到半點“實惠”的差事,權衡之下,他們更愿意將時間投入到利益攸關的科研工作中。

(二)導師履行學術指導責任不力

1.約三分之一的導師對協商制定培養計劃的責任履行狀況一般

9.8%的研究生表示“導師基于我的知識基礎和興趣,與之共同制定了個人培養計劃”不符合其情況,23.3%的研究生表示符合程度一般,其均值為3.74,高于量表中值3,綜合百分比、均值兩項指標,得出:約三分之一的導師對協商制定并執行培養計劃的履行狀況一般,可能與少數導師對培養計劃重要性的認識以及研究生主觀能動性不足有關。研究生培養計劃的制定是師生共同協商的結果,研究生應對自身個性、特長、優劣勢、職業意向和需求有清晰了解和基本的體認,師生雙方在研究生培養計劃制定之初,就應該明確各自的角色定位[3],共同履行協商制定培養計劃的責任。

2.少數導師指導時間精力投入不足

32位受訪研究生,有10人(占比31.25%)表示導師對其學術指導時間投入不夠。當被問及“您覺得導師在您身上投入的時間精力怎么樣”時,受訪者的回答是“極少,我感覺好幾個月他都沒問一下我的情況”(FBS2-E,博士生),“多少是有一點疏忽的”(HSS1-E,碩士生),“現在的學生,他們甚至都沒有和導師單獨見面的機會了”(JBS3-E,博士生),“投入不多”(TBSS4-E,碩士畢業生),“相對來說,只能說會顧及到,但說實話還是會少一些”(HBS2-N,博士生),“大導師基本上只是重要的事情簽個字,不可能在學生身上投入太多時間”(ZBS1-E,博士生),“跟我來讀研究生之前的設想,肯定是差了一大截的,時間比較少,跟別的導師比,我覺得也是有差距的”(HSS4-S,碩士生)。

原因在于:其一,導師指導人數較多,平攤到每個學生身上的時間精力相對較少;其二,導師擔任行政職務、社會兼職等對其學術指導時間造成擠占。研究顯示:導師帶的學生“過多”和“太忙”的問題分別在31.3%和42.0%的師生交往中存在著。[4]另外,有研究人員提到導師出差、出國導致指導力度不足[5],導師出差、出國或掛職鍛煉,客觀上會造成面對面指導頻率的下降,但在通訊發達的當今社會,可借助聊天軟件、視頻會議、電話等方式保證指導時間精力的投入。

3.少數導師拿捏不準指導分寸

一是包辦代替、大包大攬。研究生階段旨在通過科研訓練,培養研究生的科研思維和能力,該過程更強調研究生主觀能動性的發揮,導師更多是扮演引導者的角色。訪談過程中,發現少數導師從想法提出、方案設計、研究方法、數據收集和分析,甚至學位論文撰寫等都親力親為。

往往有時候導師課題里面的有些成果要給學生的,讓他來參與啊,……像我前面都是有現成的課題,基本上我都做好了,然后我讓學生跟在后面研究一下,等于我們老師幫學生收集數據啊。實際上反過來講,我們導師也幫學生打工,你要保證學生有東西,要畢業啊,然后文章也讓他來寫,數據也在這了,做的方法也在這了,實驗結果也在這了,你來總結一下,去投個文章。(TSD3-S,碩導)

導師的出發點是保證學生順利按期畢業,其敬業精神、對學生的關愛之心令人欽佩,但他們無意中也剝奪了研究生科研成長的機會。科研是不斷探索的過程,是通過一整套訓練,培養研究生獨立自主地提出、分析和解決問題的過程。

指導跟外邊咨詢是不一樣的,學生一定要通過自己學習,所有東西一定要自己滾過、爬過,才能夠知道其中的酸甜苦辣,中間說不定又有另外的發現。(TBD2-E&G,博導)

二是一概不幫、任憑學生孤軍奮戰、獨自求索。研究生在科研探索過程中,往往會遇到很多困難,面對前路的未知、研究的不確定性,他們也會茫然無助,當他們求助于導師的時候,有些導師為了鍛煉學生的獨立自主性,將問題又拋給學生,未能提供任何指導和幫助。學生不斷地試誤,經歷多次失敗,這中間的周期越長,臨近畢業的壓力就越大。導師的出發點是值得肯定的,但關鍵時刻指點迷津也是必要的,尤其是研究方向上的調控和指引。

4.少數導師指導態度不盡人意

少數導師在為研究生提供學術指導的過程中,流露出不耐煩的語氣、不屑一顧的表情、冷漠的態度,甚至手里一刻不停地忙著自身事務,頭也不抬地回應,會令學生產生被忽視、不被尊重之感。還有些導師并無惡意,本著嚴格把關的初衷,一旦遇見研究生的科研表現不盡人意或未能達到其所期望的要求和標準,就會批評、苛責學生,不顧及學生情面。誠然,布置挑戰性任務,給予批評性反饋,對研究生的學術成長都是必要的,但實踐中,少數導師仍秉持師道尊嚴的傳統觀念,未能掌握好批評的“度”和“火候”,不分時間、場合,對學生心理承受能力考慮不夠,無意中滑向了“語言暴力”的禁區,有學者將其細分為顯性的語言暴力和隱性的語言暴力。[6]

在研究生師生相處中,隱性的“語言暴力”更常見。但無論哪種形式的語言暴力,都會給學生帶來傷害,容易使學生產生排斥、逆反心理和對立情緒。考慮到研究生的科研思維和能力正在逐步形成和發展,過分苛責,容易削減其不甚牢固的學術自信,而導師在研究生心目中占據一定分量,學生對導師的評價和反饋往往十分在意,正如美國心理學家威廉·詹姆斯所言“人性最深刻的原則就是希望別人對自己加以賞識”,[7]他們從內心深處更渴望被導師肯定、認可和欣賞。導師對學生不帶任何技巧和智慧的赤裸裸批評,不考慮學生個體差異的盲目比較,會讓心理彈性弱的學生陷入深度的自我懷疑和無力感,給學生的心靈蒙上一層隱性的、遲滯的陰霾[8]。張輝等人指出導師健全的人格是任何教科書、道德箴言以及獎懲制度不能取代的教育力量。[9]因此,導師需不斷完善自己的人格,謹防自己一些無意識言行給學生帶來潛在的傷害。

5.少數導師未能平等對待每位學生

如表5所示,在“導師能尊重并平等對待我”題項上,15%的研究生表示符合程度一般,4.9%的研究生表示不符合,具體表現為按親疏關系區別對待學生。“組內按學術成果或者按親疏關系來對待的態度還是很明顯。你成果比較多,導師就和你關系比較好。包括各種獎學金、出國的機會、參加會議的機會,可能體現得非常明顯,就會有所偏向。”(HBBS2-N,博士畢業生)其嚴重背離了履行責任的基礎——平等對待原則,即履行責任時,對所有責任對象一視同仁[10],不偏袒、不怠慢任何一方。導師在履行學術指導責任過程中,按照個人主觀偏好、學生科研表現區別對待學生,不僅會使受冷落的學生內心滋生不平衡、不公正之感,還會影響團隊成員之間的凝聚力。更嚴重的是,學生長期不被公平公正對待,心態容易失衡,不利于其健全人格的養成。究其原因,可能在于:在當前競爭激烈、壓力倍增、營利化日益突出的學術環境下,相比師生感情,少數導師更看重經濟利益。

6.少數導師對研究生重使用,輕培養

少數導師在師生關系中處于絕對主導地位,每個環節、每一步具體做什么,都有自己的預案,學生如同機械執行的操作工,只是其想法、課題任務的被動執行者,自由發揮的余地很小,更遑論研究生創造性的發揮,與高水平、創新型人才培養目標有所偏離。研究生往往處于從屬地位,大量時間都被導師分派的科研任務,甚至與學業無關的事務所擠占,以至于無法抽出整塊時間從事自己感興趣的研究。導師“用”學生還表現為:讓學生參與課題研究中低技術含量的工作[11],如查找復印資料、錄入數據、文字校對等。研究生在師生相處中,平等感缺失,較容易滋生廉價勞動力之感。某研究顯示:27.8%的研究生表示導師與自己是老板雇員型關系。[12]受訪博士生HBS3-N面對此類指導風格的導師,感到糾結和無奈。

Y:您覺得您的導師在學術指導方面,是否盡到了他應盡的職責?

C:我覺得他太過。他沒有意識到大家沒有任何自由的感覺,從生活習慣到作息規律,到實驗習慣和實驗設計安排,沒有任何自由的。我們導師基本上要做哪個很具體的東西,他都會告訴你,都是他的意思,你要按他的要求來,發揮的余地很小,你一定要一模一樣。導師掌控欲比較強,從高度概括的方向到小的細節,基本上大大小小的事情都是他在管。他的觀點是,我來就是給你安排任務,你來就是做任務,不用跟我討價還價,完全是他主導。

7.少數導師管理方式簡單,缺乏彈性

對于理工科、醫學類研究生而言,課題組、實驗室是他們從事科研活動的重要場所。導師作為課題組負責人,不得不面臨課題組成員的管理問題。科研要想做出成績,必須投入足夠的時間精力,有些導師為了多出成果,采取類似公司上下班打卡、按壓指紋,考核出勤情況的管理制度,有的導師實行簽到制,明確規定早到晚歸的時間,雖說出了不少成果,但是部分學生因無法適應這套生硬、刻板的企業化管理方式,內心叫苦不迭。他們感到較多約束,科研工作演變為完成任務,毫無激情可言,甚至引發研究生過重的心理壓力和情緒困擾,少數學生在忍無可忍的情況下,會選擇換導師或退學。

早晚打卡這種,我覺得是不對的,因為搞研究跟你上班按部就班做事情不一樣的,你不可能說我早八點到晚八點一定要來打卡,然后在這做實驗,開始做研究。因為你研究的靈感是很奇怪的,有時候我們八點之后才會有靈感。你如果把人限制死了,就會變成一種完成任務,他被逼著完成一些任務的時候,事情就做不了。(JBS3-E,博士生)

8.少數導師的學術指導能力不盡人意

具體表現為無法對研究生的選題和論文質量進行把關,有的導師對學科前沿跟蹤不夠,授課內容過時,讓學生做的選題缺乏研究意義和價值,科研創新能力不足。當學生遇到研究困境,求助于導師時,導師只能給予極其寬泛的指導,無法提供正面反饋和有效指導。有的導師給學生的指導意見經常前后不一致,想法飄忽不定,讓學生感到無所適從。原因在于:其一,多年脫離科研一線,科研基本處于停滯狀態,自身學術水平有限;其二,沒有相對明確、聚焦的研究方向,研究過于分散;其三,學科知識體系和研究方法沒有持續更新,未做到與當前國際主流范式密切接軌,仍沿用過去的研究范式;其四,學生所從事的研究方向并非導師的研究專長,導師能提供的指導有限。訪談過程中,多位研究生通過分享自己或身邊同學的事例,表達了對學術水平有限導師的失望和不滿情緒。

系里有個導師在學術指導方面,不能說不好,就是有一點點推卸責任。因為有開題答辯、預答辯,他難以把關學生的方向,他會讓學生寫兩到三個選題,到時候把兩三本開題報告拿過去,給系里的老師看,覺得哪個合適就選哪個,沒有在開頭就給學生把一個很好的關。……學生的工作量特別大。(HSS7-S,碩士生)我找過他一次,通過和他交流發現:我們做的方向,他其實研究得并不太深入,因為他已經好久沒看文獻嘛,……比如我上次在組會里提到一些問題,結果都沒能解決,有時候他提了一點,你如果想驗證,是需要時間的,大部分是不靠譜的,還不如自己好好想想這是哪方面問題。(HBS1-N,博士生)以前可能有些期待,現在我覺得別找我麻煩就行了,可能以后我就覺得最好能夠遠離她。還是有點失望的,學術如果給她打分,在2到3分那樣的。(HBS5-E,博士生)

9.少數實驗學科的導師對研究生實驗安全教育重視程度不夠

近年來,研究生因實驗安全事故遭受人身傷害的負面事件屢被曝光,引發人們對研究生實驗安全問題的關注。訪談結果顯示:在實驗學科中,大部分導師能夠切實做到加強實驗安全教育,但少數導師安全防范意識薄弱,對研究生安全教育不到位,甚至對潛在的安全隱患存在一定僥幸心理,未能提前干預。

就春節前一個月里面,我們學校有幾起火災,而且是我們學生做實驗引起的,很危險的化學品,稍有火星就爆炸,整個人都會炸沒了,還不是說受傷的問題,他為了方便就放在那,多危險,難道你導師沒有責任?你造成這么大的損失了。(TBD2-E&G,博導兼管理者)

有些高校、學院或系所通過行政管理手段建立常態化制度,切實加強實驗安全工作,比如組織專門的安全培訓;實行“安全責任分區、具體落實到人”的制度;配備安全設施;出臺安全規章和實驗操作規程;發放安全手冊并予以考核;對實驗室進行突擊檢查等。由于外圍有一定的安全保障措施,再加上時間精力被其他事務擠占,致使少數導師忽視對研究生進行實驗安全教育,未將其納入自己的責任范疇。

實驗安全不歸他管,我們這邊有一套完整的工業線,也有一套完整的技術解決方法,還有安全保障方案。由專門的職能部門進行安全設備的采購及監控,不需要導師操心。實驗室歸誰管,出了問題肯定是找這個負責人,安全操作方面的培訓,有毒氣體的檢測,防火以及事故發生之后進行補救之類的東西都是有的。(ZBS1-E,博士生)

(三)導師履行學術指導責任失當

1.少數導師不尊重甚至侵占研究生的科研成果

如表4所示,4.6%的研究生選擇不符合,18.5%的研究生表示符合程度一般,由此說明少數導師并未嚴格按照貢獻度大小合理安排署名順序。這一點在研究生訪談結果中進一步得到證實,具體情形包括:一是將毫無貢獻的學生或者其他單位成員也加入到署名中;二是出于私心,安插另一學生與成果主要完成人共享第一作者的位置;三是導師出于評職稱需要,將研究生完成的科研成果的第一作者寫成自己。

我們有篇文章做的并不是他們這方面,但是可能出于合作,(導師)要把他們這個單位掛上作者。其實我們做的,并不是跟他們有關系的,他們本身對這篇文章的貢獻也是沒有的,如果把他們列為作者,我覺得是不合理的,是不可取的。(HBS5-E,博士生)一作一開始說就是我的,但是后來因為我的同門直博了,他需要這篇文章,雖然是我的文章,……因為我在找工作,導師后來讓他不斷加入修改過程中,完了之后,我導師有一天說:“他在你這篇文章里面,也花了很多精力和功夫,這篇文章對他也很重要,是不是可以讓你們倆做共同一作?”(HSS5-S,碩士生)看是什么文章吧,像EI或者會議,第一作者都是學生;SCI的第一作者都是掛導師的名字,而且導師作一作的話,對導師幫助比較大,我們老師比較年輕嘛,對于評職稱這些,也比較需要。(TSS2-E,碩士生)

2.少數導師存在不尊重學生人格的言行

早在2016年網上就曾曝光過某校研三學生畢業前夕墜亡的事故,據知情人反映該生死前曾遭受導師的巨大壓力。雖然這并不是造成該生墜亡的導火索,但導師的言語已偏離文明范疇,侵犯了研究生的人格尊嚴,其負面影響不容小覷。訪談結果顯示少數導師在指導過程中,或多或少存在不尊重研究生人格的言行,具體表現為情緒失控時的肆意謾罵,歧視、貶低,甚至侮辱性言語。

我有個師姐,她母親生病了,就想回家看一看,然后導師說得非常非常難聽,“你母親死了,和我有什么關系?”就根本不拿學生當人看嘛。(HBS1-N,博士生)

由于導師在研究生能否畢業問題上,享有較大話語權,學生往往敢怒不敢言,除少數學生選擇向心理咨詢服務部門求助或向研究生院投訴外,多數學生采取忍氣吞聲的應對方式,負面情緒壓抑久了,易在某個時刻集中爆發出來,師生正面對峙,矛盾全面升級。嚴重情形還會給學生造成難以排解的心理困擾和障礙,甚至誘發某種心理疾病。心理咨詢老師JX4就提到“學生如果來到咨詢中心,可能他受到的困擾就是導師表現出比較多的苛責,很多來訪者他們用的詞叫作‘被導師罵傻”。導師則認為現在的研究生太矯情、嬌生慣養、集體意識差、心理承受能力太弱,并堅稱這樣做是為學生好。

他覺得本校學生的特點是自尊心很強,比較自我,沒有集體觀念,沒有凝聚力,也不太尊重老師。(FBS2-E,定向委培博士生)從導師的角度來講,覺得這是一個指點,或者說“我的導師就是這樣對我的,現在的學生承受壓力的能力太差了”。(JX4,心理咨詢部門教師)

四、保障導師有效履行指導責任的策略

導師扮演的社會角色主要有公民、親屬、研究者、教學者、服務者、指導者。由這些不同類別的社會角色所賦予,導師需要履行的對應責任分別為公民責任、親屬責任、研究責任、教學責任、服務責任和指導責任。導師所扮演的不同角色之間、同一角色內部會發生沖突,由此也引發了導師履行責任的沖突。通過前文梳理,發現導師履行學術指導責任過程中存在一些問題,因此,有必要從實踐和學理兩個角度審視導師履行學術指導責任的合理性及限度。研究認為未來高校教師實現知識技能社會化,需要導師履行學術指導責任。導師作為研究生教育的主要實施者和研究生在學期間的重要培養人,在幫助其發展教師工作領域的知識和技能、形成概念性理解、培養其從事學術職業的態度和習慣方面[13],可以通過行為示范和引導的方式,發揮積極作用。國外訪談調查顯示:博士生通過觀察導師和高年級同齡人的活動,習得學術職業社會化過程的大部分。[14]本研究對師生的問卷、訪談結果顯示大部分導師對學業指導者具有高度的角色共識,有效指導學術是研究生對導師角色的首要職責期望,研究生作為完全意義上的成年人,理應具備自我管理、自我負責的意識,故研究生、導師指導小組需協助導師共同履行學術指導的主體責任,對導師而言,具體的底線性要求可包括保證學術指導時間精力的適度投入;對研究生的畢業論文題目、方向予以嚴格把關;秉持適度原則;對學生的研究進度予以全面了解和必要督促;積極營造開放自由、信任支持的科研氛圍;協商制定并靈活調整培養計劃,為研究生提供個性化指導;充分尊重研究生的人格;教導、監督研究生恪守學術道德規范并以身作則。

參考文獻:

[1]教育部,國務院學位委員會.學位與研究生教育發展“十三五”規劃[EB/OL].(2017-01-20)[2018-02-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html.

[2]教育部辦公廳.關于進一步規范和加強研究生培養管理的通知[EB/OL].(2019-03-04)[2019-07-07].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/201904/t20190412_377698.html.

[3]趙姝明,李正熙.個性化研究生培養計劃的制訂與思考[J].學位與研究生教育,2007(10):25-27.

[4][12]張靜.導師與研究生之間的和諧關系研究[J].中國高教研究,2007(9):19-22.

[5]陳珊,王建梁.導師指導頻率對博士生培養質量的影響:基于博士生視角的分析和探討[J].清華大學教育研究,2006(3):61-64.

[6][8]曹珊.高校教師語言暴力成因及消解策略:以教育溝通為視角[J].閩南師范大學學報(哲學社會科學版),2017,31(3):119-123.

[7]哲學詩畫.美國教育哲學家威廉詹姆斯的人性洞見[EB/OL].(2017-12-20)[2019-07-06].https://www.jianshu.com/p/d1f364fd0cd3.

[9]張輝,焦嵐,牟宏晶.研究生健康人格的剖析和塑造[J].黑龍江高教研究,2012,30(1):121-124.

[10]謝軍.責任論[M].上海:上海人民出版社,2007:176.

[11]馬艷粉.導師對研究生培養質量的影響研究[D].南昌:江西師范大學,2010.

[13]AUSTIN A E,MCDANIELS M.Preparing the Professoriate of the Future:Graduate Student Socialization for Faculty Roles[M].Netherlands:Springer,1998:397-456.

[14]AUSTIN A E.Preparing the Next Generation of Faculty:Graduate School as Socialization to the Academic Career[J].Journal of Higher Education,2002,73(1):94-122.

(責任編輯 賴佳)

收稿日期:2021-04-15

作者簡介:姚琳琳,浙江工業大學教育科學與技術學院講師。(杭州/310023)

本文系浙江省教育科學規劃課題“限度理論視域下新時期研究生導師指導責任的研究”(2021SCG238)、浙江工業大學2020年度人文社科研究重點項目(GZ20511080006)的成果之一。