斯坦福大學工程倫理教育的經驗與啟示

肖鳳翔 王珩安

摘 要:探索優質的工程倫理教育模式是我國新時代工程教育改革創新的重要攻關方向。對斯坦福大學“制度—課程—情境—項目”多維度交融的工程倫理教育模式進行分析,可歸納出優質工程倫理教育模式的四條實踐經驗,即倡導工程倫理的制度文化,融入工程倫理的課程體系,應用工程倫理的實踐情境以及滲透工程倫理的科研項目。為探索適合我國的工程倫理教育模式,促進工程倫理教育優質發展,有必要完善工程倫理教育的頂層設計,建設多元的工程倫理課程體系,拓寬產教融合的實踐教學渠道,并倡導在科研項目中升華倫理精神。

關鍵詞:工程倫理教育;斯坦福大學;新工科;經驗與啟示

工程倫理教育是新時代高等工程教育體系的重要組成部分,探索優質的工程倫理教育模式亦是工程教育改革創新的重要攻關方向。全國工程專業學位研究生教育指導委員會在2016年的工程倫理教育論壇中明確提出,只有讓工程倫理成為未來工程科技人才的一種強烈意識,并具體體現在工程實踐中,才能讓中國從“工程大國”真正走向“工程強國”。然而,現階段“工程倫理教育在我國高等工程教育頂層設計中沒有得到重視甚至缺位”[1],在很大程度上制約了我國工程教育的改革創新。要想推進我國工程教育的優質發展,必然要盡快解決工程倫理教育缺失的問題。

斯坦福大學的工程教育享譽全球,其獨特的“制度—課程—情境—項目”多維度交融的工程倫理教育模式,全面塑造了學生的工程倫理品格,培養出大量“掌握技術且恪守倫理”的工程型人才,是工程倫理教育的典范。成熟的工程倫理教育模式是現階段我國工程教育所欠缺的,斯坦福大學工程倫理教育的實踐經驗,對我國工程倫理教育的推進以及工程教育改革創新有著重要的啟示意義。

一、新時代推進工程倫理教育的價值分析

(一)完善工程型人才的素質結構

工程倫理是工程技術人員所必須具備的一種核心素質。[2]現代工程項目日趨復雜,這對工程型人才的素質結構提出了更加全面的要求,也就是說,現代工程型人才既要提升工程技術,也要具備工程倫理。目前,大部分高校的工程類專業在培養工程型人才的過程中,相較于工程技術教育而言,“工程倫理教育很少被教育工作者所關注”[3],對工程倫理教育的不重視直接導致學生的工程倫理意識缺失。“新工科”建設行動路線(“天大行動”)指出,新時代的工程教育要“促進學生的全面發展”,這是我國各高校工程類專業人才培養的共識,因此,需要加緊探索適宜的工程倫理教育模式,改善當下工程型人才技術有余而倫理不足的現狀。

(二)服務經濟社會健康發展的需要

隨著經濟社會的不斷發展,工程實踐活動對自然、社會的影響已經不容忽視,其中不可避免地存在一些負面影響,例如工程相關主體之間存在利益沖突,以及工程實踐活動引發災害和人身事故等問題。通過對工程所引發的風險進行反思,人們認識到這是由于工程倫理的缺失導致的。我國已經進入了經濟社會發展的新階段,工程已然不是一個獨立的技術系統,而是和自然、社會、人緊密聯系,形成了一個相互影響、相互依存的共同體。在新的社會發展階段,“工程—自然—社會”應實現和諧共生:工程項目既要與自然生態和諧共生,也要在社會子系統以及社會主體之間建立共生互利的和諧關系。這就凸顯了工程倫理的重要性,我們必須通過工程倫理教育強化工程實踐活動中的倫理意識,約束工程實踐行為,以確保工程項目更好地服務經濟社會健康發展。

(三)回應工程教育強國的建設目標

我國目前正處于科技創新革命、產業轉型升級的關鍵時期,優質的工程教育能夠為其提供強有力的人才支撐,因此,建設工程教育強國就顯得尤為重要。目前,在我國的高等教育體系中,工程教育是十分重要的組成部分,就體量而言,我國工程教育規模龐大,這是我國建設工程教育強國的優勢。但同時,我們也必須意識到我國工程教育仍然存在質量上的短板,多數高校均未建構系統規范的工程倫理教育模式。工程倫理教育直接關系到工程型人才正確把握工程實踐活動的道德尺度,同時也是形成工程型人才社會責任感的重要基礎。完善工程倫理教育體系,可以在現階段有效促進工程教育優質發展,更好地服務“新工科”建設,促使工程型人才更好地使用工程技術為國家和社會謀福利。

二、斯坦福大學工程倫理教育的實踐經驗

(一)倡導工程倫理的制度文化

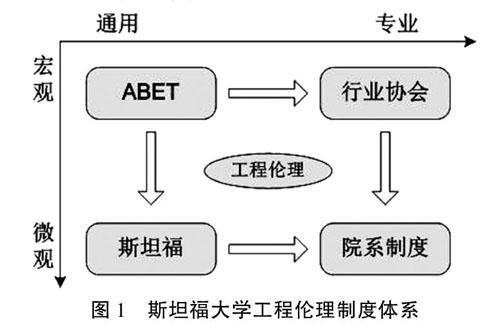

系統高效的制度體系是形成優質工程倫理教育的根本保障,斯坦福大學將宏觀層面權威的工程倫理標準與各行業協會的工程倫理規范細化,并融入學校的工程倫理教育中,由宏觀到微觀、由通用到專業,層層細化、逐步落實,形成了完善的工程倫理制度體系(圖1)。

從宏觀角度來看,美國工程型人才培養的通用標準是由美國工程技術評審委員會(ABET)制定的。作為工程技術領域的權威認證組織,ABET對學生的學習成果進行權威認證,并以此評價學生的工程技術水平,其中著重考慮技術應用、引領技術創新等工程技術能力的問題,以及公眾福利、安全需求、社會適應等工程倫理意識的問題。[4]具體而言,ABET要求工程類課程必須包含專業責任和職業道德等內容,并且學生在設計或執行工程項目的同時,必須考慮環境、社會、道德、健康、安全等倫理方面的要求。[5]同時,各行業協會也都制定了適合本領域的倫理守則,例如美國機械工程師協會(ASME)、土木工程師協會(ASCE)、化學工程師協會(AICHE)、電器與電子工程師協會(IEEE)都頒布了工程倫理準則,并一致將確保公眾的安全、健康和福利作為工程師的首要職責,要求工程師堅持生態和諧、可持續發展的原則,恪守倫理規范開展工程實踐活動。[6]各行會的專業守則與ABET的通用規范共同構成了宏觀層面工程倫理的制度體系,為各類教育培訓機構開展工程倫理教育提供了權威參照。

斯坦福大學將宏觀層面的工程倫理規范細化、落實,形成了工程人才培養的倫理制度體系。首先,斯坦福大學將ABET的倫理要求細化,在學校層面確立了工程型人才培養的具體倫理規范,細化了學校開展工程倫理教育的通用規則。斯坦福大學認為,有知識、有技巧的人能為世界帶來巨大好處的同時,也可能產生巨大的危害,為了避免危害的出現,就必須通過倫理道德對其進行約束。具體而言,斯坦福大學要求工程型人才必須重視個人責任感和社會責任感,具備倫理和道德推理技能,并擁有寬容、慷慨和同情心等倫理品格。[7]其次,根據斯坦福大學的通用規范以及行業協會自身的準則,斯坦福大學工程學院的各個專業也都形成了各自的微觀倫理制度,凸顯工程倫理在專業發展中的重要價值。例如生命科學研究中心強調,其基本準則就是要為公眾的健康謀福利,進而為本專業的工程倫理教育提供規范化的參照。

基于這套自上而下的制度體系,斯坦福大學在工程倫理教育中形成了特定的倫理規范,工程倫理成為斯坦福大學培養工程型人才的文化符號,這為斯坦福大學優質的工程倫理教育提供了強有力的制度保障。

(二)融入工程倫理的課程體系

課程是教育活動的基本載體,斯坦福大學將工程倫理教育融入通識課程和專業課程,共同促進學生工程倫理素質的養成。

首先,斯坦福大學將人文素養教育融入通識課程體系,為學生的工程倫理素質培養打下了牢固的根基。斯坦福大學認為,工程型人才需具備的倫理素質,包括通用型的道德素養以及專業化的倫理品格,且前者是后者的基礎。為此,斯坦福大學開設了諸多工程倫理基礎課程,例如倫理的邊界:商業、非營利組織、政府和個人(Ethics on the Edge:Business,Non-Profit Organizations,Government and Individuals),在技術和人類的主觀認知與客觀法律賽跑的過程中,社會面臨著日益嚴峻的倫理挑戰,該通識課程廣泛探討了各個領域存在的工程倫理問題,譬如遺傳學、人工智能等,辯證地分析技術與倫理之間的關系,揭示各個行業倫理缺失的主要因素,進一步實現道德決策框架的分析與搭建,以此夯實學生倫理和道德的根基。[8]

在通識性的工程倫理課程基礎上,斯坦福大學在各個工程類專業中開設專業課程,進一步強化學生的工程倫理品格,其中最具特色的是斯坦福大學科學技術與社會計劃(STS計劃)中的工程倫理課程。世界一流的工程類院校(斯坦福大學、麻省理工學院等)都制訂了STS計劃,旨在將工程科技與社會緊密聯結,幫助學生塑造工程倫理品格。[9]斯坦福大學的STS計劃主要包括五個工程領域,均把工程技術和工程倫理結合在一起開展教學。以生命科學與健康(Life Science and Health)這一領域為例,核心課程(Core Courses)中有三門工程倫理必修課程,分別是醫學人類學(Medical Anthropology)、生物工程倫理學(Ethics in Bioengineering)和全球醫學倫理(Medical Ethics in a Global World),三門課程都致力于在不同的社會背景下,探討如何應用新的生物工程技術或醫學技術為社會帶來更多的利益,如何規避新技術(尤其是生物工程技術)的破壞性影響,同時對學生進行案例教學與實踐教學,通過已有的案例分析以及實際的操作幫助學生探索、評價工程技術,將倫理準則貫穿在專業課程中,全面塑造學生的工程倫理品格。[10]

(三)應用工程倫理的實踐情境

產教融合的人才培養模式是斯坦福大學最突出的教育方式,學校認為,只有在真實的工程實踐情境中,學生才能更加直觀、深入地理解工程技術的復雜性與工程倫理的必要性。為此,斯坦福大學實施BEAM(Bridging Education,Ambition and Meaningful Work)計劃,搭建教育和工作之間的橋梁,為工程專業的學生提供大量工程實踐的機會,在實踐中提升學生的工程倫理素養。

BEAM采用“設計—探索—追求”(Design & Venture &Persue)三段式的實踐教學模式,在這三個階段,BEAM會以不同形式將工程倫理的培養融入工程實踐的情境中。首先,在設計階段,BEAM根據學生的專業特點,為其安排合適的社區實踐活動,同時讓學生自由選擇職業導師、工程實驗室以及基礎工程項目。在實踐活動中,BEAM幫助學生樹立了一個基本的倫理觀念:有意義的工程實踐活動能對世界產生積極作用。[11]在此基礎上,斯坦福大學與硅谷合作,在探索階段給學生提供大型企業的實習實訓機會。在實踐導師(Mentor)的帶領下,學生以小組的形式參與硅谷知名企業的工程實踐項目,企業將工程實踐中的倫理要求更加直觀地展示給學生。例如Google和Facebook的實訓著重考慮技術倫理等要素,Microsoft的主要實習內容包括讓學生進一步了解企業的社會責任,通過真實的工程實踐情境,強化學生對工程倫理的認知。[12]在最后的追求階段,BEAM建立“握手資源”(Handshake)平臺,為斯坦福大學的在校生提供更加個性化的大型實踐項目。在這一階段,斯坦福大學主要通過“以評促教”的形式,進一步幫助學生完善工程倫理素質結構。在申請“握手資源”以及最終的考核階段,斯坦福大學都將道德素質、倫理要求等作為重點,間接鞏固學生對工程倫理的認識,也從側面推進學生工程倫理品格的養成。

總體而言,斯坦福大學通過產教融合的形式,在真實的工程實踐情境中開展工程倫理教育,通過直觀的工程實踐活動,進一步完善學生的工程倫理素質結構。

(四)滲透工程倫理的科研項目

工程倫理的核心就是要為社會創造價值,為公眾謀福利。斯坦福大學認為,科研項目能夠更加有效地搭建學校和社會之間的橋梁,不僅可以向社會弘揚斯坦福大學的工程倫理精神,還能讓參與項目的學生更深刻地感受并理解工程倫理精神,有助于提升學生的工程倫理素養。

斯坦福大學認為,工程類的科研項目應更加重視對社會及人類的影響。為此,斯坦福大學聯合硅谷大型企業與社會評價組織,從科研立項、研究內容以及成果轉化三個維度對工程類的科研項目進行全面把關。以斯坦福大學和賽諾菲(Sanofi)共同開展的生物之星(BioSTAR)科研項目為例,第一,在立項階段,斯坦福大學采用的是社會監督、校企合作的立項機制,與賽諾菲進行協商,初步設立生物制藥項目,并接受社會評價組織的監督,在初步確認其成果能夠為人類健康謀取福利后,再進行正式立項研究。第二,在研究內容上,生物之星致力于把醫學、藥學的先進工程技術轉化為先進的治療方法,為全球最緊迫的醫療難題尋找解決方案。具體而言,主要包括一種藥物對多種疾病的多目標療法,針對流行病探索更有效的組合療法,研發新型生物藥劑,開拓基因治療的新路徑,以及利用人工智能和新型數字技術幫助患者管理慢性病癥等。[13]也就是說,在研究內容上,生物之星無不致力于對人類健康有益的醫學、藥學研究。第三,在成果轉化階段,斯坦福大學和賽諾菲合作建立了成果轉化的專項渠道,生物制藥的科研成果都將用于創新療法、新型藥劑等方面。同時,斯坦福大學和賽諾菲雙方會對科研成果對人類健康的積極影響進行客觀分析,形成倫理自檢報告,并接受專業組織的評估與考核,分析其對社會、人類的有益性,在確認合格的前提下才會投入市場。同時,轉化后的成品也要接受公開監督,以確保新型生物藥劑和創新醫學療法能夠對人類健康產生持續的積極作用。[14]

斯坦福大學每年通過夏季研究學院(Summer Research College)、榮譽研究項目(Honors Program)等多種形式,召集相應工程專業的本碩博學生參與不同類型的科研項目,在項目中加深學生對工程倫理的理解,進一步發揚工程倫理精神,使其內化為工程專業學生的基本素養。

三、斯坦福大學工程倫理教育對我國的啟示

(一)制度細化:完善工程倫理教育的頂層設計

斯坦福大學完整的制度體系為工程倫理教育提供了權威、專業的指導,根據我國工程倫理教育的現狀,需要“制度化地確認工程倫理在工程教育、工程職業建設中的地位”[15],也就是要完善工程倫理教育的頂層設計工作,充分發揮其權威指導作用。由于我國的行業協會、社會評價組織等并不成熟,若簡單借鑒斯坦福大學的制度體系,難以避免“水土不服”的問題,權威性也會有所缺失,因此,必須充分考慮本土特色,建立自上而下的制度體系。

第一,國家層面全面強化工程倫理意識。國家應頒布相關政策,將工程倫理納入制度規范,對工程倫理的建設目標、核心內容與發展路徑做出長遠規劃,將工程倫理精神傳遞到社會各界,提升社會對工程倫理教育的重視程度。同時,將工程倫理與職業道德、工匠精神等結合起來,充分發揮其聯動效應,為工程倫理教育的發展提供綜合性的制度支撐。

第二,教育行政部門要聯合大型企業及各工程協會制定工程倫理規范。雖然我國行業協會并不成熟,但各行各業的大型企業與工程協會也具備一定的科研實力與資政能力,因此,要充分發揮社會各界的力量,共同制定并細化工程倫理的規范標準。具體而言,可從責任感、職業道德規范、人類安全與健康、公眾福祉、社會影響、公私利益權衡等多個維度出發,結合行業實際情況,制定專業的工程倫理規范。

第三,高校要將工程倫理納入人才培養與評價的標準體系。高校承載著工程型人才培養的重任,工程倫理的制度規范最終必須要落實在具體的人才培養工作中。高校必須把工程倫理教育作為工程類學科建設的重點,將上層的工程倫理規范融入學校的人才培養標準,探索適宜的工程倫理教育模式;在畢業生評價、教學評估、學科評估等環節,將工程倫理相關要素作為重點考核內容,完善工程倫理教育的制度鏈。

(二)倫理入課:建設多元的工程倫理課程體系

國務院學位委員會辦公室在《關于制訂工程類碩士專業學位研究生培養方案的指導意見》中明確指出,將工程倫理納入公共課。隨著工程教育的縱深發展,獨立的工程倫理公共課程難以全面塑造工科學生的倫理品格,因此,可以借鑒斯坦福大學工程倫理課程的設置模式,將工程倫理教育融入公共課、專業基礎課和專業選修課,并分別選擇適宜的課程內容與教學方法,融合工程倫理的思想并形成一種整體的課程觀,滲透在不同類別的課程之中,進而在整個工程類專業課程中融入工程倫理教育[16],形成多元化的工程倫理課程體系。

第一,拓寬工程倫理與課程的融合面。從工程類專業課程設置情況來看,公共課、專業基礎課和專業必修課本就各有側重,同時又相互交融,這樣才能形成一套完整的課程體系。斯坦福大學等一流工程類高校的實踐經驗也證明,必須把工程倫理教育貫穿在整個課程體系中,以單獨課程、與技術課程和非技術類課程融合的形式展開。因此,在融入工程倫理教育的過程中,不能只針對其中的一個環節進行改革,而是要多管齊下,在三類課程中都融入工程倫理教育的精神,實現工程倫理教育的全面貫通。

第二,分類細化工程倫理教育的課程內容。工程倫理內涵豐富,為了系統地幫助學生培養工程倫理品格,可將工程倫理的標準分別落實在不同類別的課程中。例如,責任感等要素可以融入公共課程,職業道德規范、公私利益權衡等要素可以融入專業基礎課程,而社會影響等要素則可以融入專業選修課程中。在不同種類的課程中融入合適的工程倫理要素,增強工程倫理教育的針對性,才能科學、高效地提升工程倫理課程的教學效果。

第三,探索多元化的工程倫理課程教學方法。倫理教育不同于一般的知識授受,教師需要不斷創新教學方法。從斯坦福大學的經驗來看,10周體驗10種職業(10 Jobs in 10 Weeks)課程運用了情境教學法,幫助學生直觀地感受工程倫理;技術與國家安全(Technology and National Security)課程則運用案例教學法,通過對實際案例的分析來提升學生學習的積極性。我國的工程倫理教育也應積極探索建構式的教學方法,提升學生吸納工程倫理知識的效率。

(三)情境熏陶:拓寬產教融合的實踐教學渠道

工程教育與工程實踐活動是密不可分的,根據國務院學位委員會辦公室的要求,專業實踐是工程教育必不可少的環節。斯坦福大學BEAM計劃的經驗同樣表明,在真實的工程實踐情境中,學生能夠更加直觀地感受工程倫理的價值。因此,開展優質倫理教育、培育一流工程人才必須深化產教融合,拓寬實踐教學渠道。[17]

第一,完善協同開展工程倫理教育的政策。產、教兩大系統之間的壁壘影響了產教融合的實際效果,為了打破這種壁壘,要從政府層面進行宏觀調控,建立資源共享、合作育人的產教融合長效機制。同時,對積極參與工程教育產教融合的學校、企業、行會等各方組織,可適當實行財稅補貼、技術專項申報等激勵措施,調動社會各界參與產教融合的積極性,借助政策激勵的力量幫助高校拓展更多的工程實踐教學渠道。

第二,高校內部搭建校企精準對接平臺。斯坦福大學的“握手資源”平臺能夠精準、快捷地幫助師生找到實踐教學的機會,實踐教學的效率得到了有效提升。我國高校在這方面仍處于起步階段,可先借助政府等外界力量,建立合作企業清單制度,創新實踐教學模式。同時,為合作企業提供科研人員與場地等方面的支持,鞏固合作關系。進而將企業納入對接平臺,建立實踐教學的精準對接關系,根據學生的專業、未來的研究(工作)方向等要素,匹配合適的企業開展工程倫理實踐教學工作,更高效地幫助學生在工程實踐中感受工程倫理的精神內核。

第三,對實踐教學結果實行校企共審制度。學生在接受實踐教學后是否具備相應的倫理素養,需要學校和企業雙方的共同鑒定,但目前企業在這方面仍有缺位現象。實行校企共審制度,高校須將人才評價的部分權利讓渡給企業,以評促學,進而促進學生對工程倫理的認知以及工程倫理素質的養成。

(四)項目強化:倡導科研項目中升華倫理精神

工程實踐活動本身帶有一定的研究和設計性質,在工程教育的改革創新中,“學生的科研能力至關重要”[18],可以說,科研能力是新時代工程技術人才素質結構的重要組成部分。因此,讓學生參與科研項目,在工程技術設計、研發與成果轉化中發揚工程倫理精神,可以有效地深化學生的工程倫理意識,在未來參與工程實踐活動的過程中,也能夠敦促其重視、應用并發揚工程倫理精神。

第一,建立學校、企業、政府、社會多方監督的工程立項機制。高校雖有較強的科研實力,但缺少對市場的敏感度,企業則更加了解何種工程技術能對社會產生直接的價值,并以此為高校提供科研方向,開展合作研究。同時,立項也要接受政府和社會的全面監督,以確保科研成果能夠促進人類健康和社會安全,盡可能發揮工程實踐活動服務社會、服務人類的作用。

第二,在項目內容中融入更多的倫理要素。現階段我國的工程科研項目主要強調工程設計和技術研發,而技術本身是沒有價值取向的,如果缺少倫理要素的約束,技術可能會給社會帶來負面影響。因此,要在研究中著重考慮、調研并分析科研成果對社會產生的影響,在科研內容中加入人類安全與健康、公眾福祉等要素,時刻重視對技術成果和倫理要素的整體分析,以強化新工程技術對社會、對人類的積極作用,規避應用不當所帶來的負面影響。

第三,建設規范有序的成果轉化渠道。為了使研發成果能夠更好地服務社會,有必要完善成果轉化機制。首先,確立成果轉化的規范標準,確保研發成果在轉化過程中有據可依,同時,必須多方評估,深度分析科研成果的價值,以保證其能為社會、為公眾謀得福祉。在成果轉化、評價與應用的過程中,讓學生更加深入地了解什么樣的工程技術能夠為社會帶來更大的價值,進一步鞏固學生對工程倫理的正確認識,從而全面提升學生的工程倫理素養。

參考文獻:

[1]楊斌,張滿,沈巖.推動面向未來發展的中國工程倫理教育[J].清華大學教育研究,2017(4):1-8.

[2]STEPHANIE J BIRD.Ethics as a Core Competency in Science and Engineering[J].Science and Engineering Ethics,2003(4):443-444.

[3]羅欣,范春萍.中外工程倫理教育研究述評:基于CNKI和WOS數據庫文獻的共詞分析[J].中國科技論壇,2018(2):169-179.

[4]ABET.Why ABET Accretion Matters[EB/OL].[2020-10-24].https://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters/.

[5]ABET.Criteria for Accrediting Engineering Technology Programs[R].Baltimore:ABET,2019.

[6]馬丁,辛津格.工程倫理學[M].李世新,譯.北京:首都師范大學出版社,2010:351-357.

[7]The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.The Study of Undergraduate Education at Stanford University[R].California:The Office of the Vice Provost for Undergraduate Education,2016:12.

[8]Stanford Bulletin ExploreCourses.Ethics on the Edge:Business,Non-Profit Organizations,Government,and Individuals[EB/OL].[2020-10-25].https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatus-Active=on&page=0&q=PUBLPOL134.

[9]Stanford STS Program.Testimonials[EB/OL].[2020-10-25].https://sts.stanford.edu/about/testimonials.

[10]Stanford STS Courses.Life Science and Health Approved Courses[EB/OL].[2020-10-24].https://sts.stanford.edu/courses/lsh.

[11]Stanford BEAM.Students Affairs-About Us[EB/OL].[2020-10-26].https://beam.stanford.edu/about/about-us.

[12]Stanford BEAM.10 Jobs in 10 Weeks[EB/OL].[2020-10-26].https://beam.stanford.edu/courses/10-jobs-10-weeks.

[13]Sanofi.Research &Development[EB/OL].[2020-10-27].https://www.sanofi.com/en/science-and-innovation/research-and-development.

[14]Stanford BioSTAR.Corporate Member Projects[EB/OL].[2020-10-27].https://biox.stanford.edu/get-involved/corporations/corporate-affiliate-projects.

[15]郭飛.職業注意視野中工程教育創新[J].高等工程教育研究,2019(5):187-193.

[16]李安萍,陳若愚,胡秀英.工程倫理教育融入工程碩士研究生培養的價值和路徑[J].學位與研究生教育,2017(12):26-30.

[17]景安磊,鐘秉林.一流工程技術人才培養的形勢、問題與路徑[J].國家教育行政學院學報,2020(3):65-70.

[18]周學智,吳小林.適應新工科發展要求提升學生工程實踐素養[J].中國高校科技,2019(Z1):73-75.

(責任編輯 陳春陽)

收稿日期:2021-01-13

作者簡介:肖鳳翔,天津大學教育學院教授,博士生導師;王珩安,天津大學教育學院博士研究生。(天津/300350)

本文系天津市教委人文社科重大項目“新時代新工科建設的實踐邏輯模式研究”(2018JWZD35)的成果之一。