大學應屆畢業生學習績效與感知可雇傭性的關系研究

劉明前 胡三嫚

摘 要:感知可雇傭性有助于大學畢業生面臨就業挑戰時保持良好的職業心態和積極的求職行為,因而探索其形成機制極有必要。本研究通過問卷調查法,以555名2020級大學應屆畢業生為研究對象,以資源保存理論為基礎理論,從學習績效、有效兼職行為和未來工作自我清晰度等角度考察感知可雇傭性的形成機制。研究結果表明,大學應屆畢業生的學習績效和有效兼職行為對其感知可雇傭性具有顯著正向預測作用,而且有效兼職行為不僅直接調節學習績效與感知可雇傭性之間的關系,這種調節關系還可以通過未來工作自我清晰度的中介作用而傳導。

關鍵詞:感知可雇傭性;學習績效;有效兼職行為;未來工作自我清晰度

一、問題提出

大學畢業是大學生整個職業生涯發展中最初也是極為重要的一個分水嶺,考研、出國留學等是近些年來應屆大學畢業生在畢業時的熱門選擇,但對于絕大多數人而言,在畢業時通過求職、面試獲得一份恰當的職位,接受來自職場的挑戰卻是最為直接的選擇。然而,我國高校擴招20多年以來每年畢業生人數直線上升,大學畢業生就業競爭日趨激烈,近些年來國際經濟環境動蕩的背景又增加了大學畢業生順利就業的難度。基于此,大學畢業生可雇傭性的相關議題持續引發學術界廣泛關注。

“感知可雇傭性”(Perceived Employability,PE)是個體對其獲得和維持(當前或者未來)雇傭可能性的感知[1-2],是近些年來主要從個體主觀評估度角度提出的一種可雇傭性概念,它將焦點放在個體感知其可雇傭性的結果水平[3],從而一定程度上規避了從“能力”角度(例如可雇傭性技能/就業能力)切入去探討與考察可雇傭性的復雜性以及分歧性。從資源保存理論出發,研究者們提出它是一種積極的個人資源,并通過大量實證研究結果證實它能夠通過促進員工或者大學生做出更多積極求職行為并獲得較好的就業結果[4-6],以及維護與提升身心健康與幸福感等來幫助個體更好地應對不確定的就業環境[7-8]。基于此,進一步探索這種積極個體資源的形成因素和形成機制具有重要的理論意義和實踐價值。然而,截至目前,一方面,雖然學術界對于感知可雇傭性的形成因素已有一定程度的考察,但對其中的內在形成機制尚缺乏探索;另一方面,相比于對企業員工的考察,研究者對在校大學生尤其是直接面臨就業挑戰的大學應屆畢業生的感知可雇傭性考察還十分有限。因此,本文以555名2020級大學應屆畢業生為研究對象,從學習績效、有效兼職行為和未來工作自我清晰度等角度考察感知可雇傭性的形成機制,所獲得的研究結論將有助于為高校畢業生就業指導工作提供一定的理論指導與實務建議。

二、文獻綜述與研究假設

(一)學習績效、有效兼職行為與感知可雇傭性的關系

資源保存(Conservation of resources,COR)理論指出,個體總是具有一種保存、保護和獲取個體覺得有價值的資源(包括物質資源、條件資源、個人資源和能量資源等)的傾向[9-10]。其中,個人資源(Personal resources)是有關個人對自己能夠成功控制和影響環境的一類積極自我評價。在感知可雇傭性研究領域,學者們一直以來都將其視為屬于這一類積極的個體資源,因為感知可雇傭性代表了個體對其自身能夠獲取和維持就業機會的積極自我評價,PE水平越高,那么個體主觀感知的對就業環境或職場環境的控制和影響力也可能越強。的確,依據資源保存理論之中的“資源獲得螺旋原則”,即個體最初的資源獲得有益于資源的進一步獲得,相當多的研究證實感知可雇傭性作為一種非常有價值的個體資源,有助于個體在職業健康心理和職業行為方面獲得一系列積極結果。然而這種積極的個人資源從何而來呢?對于大學應屆畢業生而言,雖然作為準職業人他們可能通過實習已經獲得一些組織工作中的經驗和體驗,然而畢竟其正式身份還是高校學生,因而高校組織對其感知可雇傭性的形成可能具有更大影響力。因此,針對大學畢業生,研究者提出需要著力從大學生課程學習和課外活動實踐的角度對其感知可雇傭性的形成進行考察[11]。

在資源保存理論中,條件資源指的是那些可以為個體獲得關鍵性資源創造條件的資源,常見的有婚姻、職位和資歷等。研究表明,對于大學應屆畢業生而言,高學習績點學生的求職簡歷會得到更好的評價、獲得工作面試機會的可能性也更高[12-13],甚至在畢業之后,這些高學習績點學生會更有可能獲得良好的職業發展回報(例如雇傭保障和薪水增長等)[14-15]。因此,學習績效有理由成為應屆大學畢業生感知可雇傭性形成的重要條件資源。已有研究為大學生的學業績效與感知可雇傭性之間的積極聯系提供初步實證支持[16]。同時,雇主在對求職申請者簡歷篩選時除了專業學習情況之外,是否具備和專業相關的豐富的實習實踐經驗也是考察的重點。因此,近些年來高校學生普遍較為注重通過各類課外實習、實踐活動來鍛煉自己的綜合素質,提升自己的就業能力。這其中兼職是當今高校學生普遍選擇的重要實踐渠道。大學生兼職是指在不影響學習的前提下,利用業余時間從事力所能及的社會有償勞動的行為。[17]相關調查表明,我國大學生約78.9%有過兼職經歷[18]。國內相關學者分析指出,兼職行為不僅有助于提升大學生通用職業素養和創新創業意識[19],還有助于促進職業認同、擴展社會資本、增強個體社會適應性,從而提升其就業能力[20]。但是,國內調查研究也表明,要發揮大學生兼職行為對就業結果的積極影響,明確兼職動機、選擇兼職崗位的專業相關性、選擇能帶來工作機遇的兼職等有效兼職行為必不可少[21]。因此,對于大學應屆畢業生感知可雇傭性的形成,有效兼職行為也可能成為必要的條件資源。

綜上分析,良好的學習績效和有效的兼職行為可以被視為有價值的條件資源,而當應屆大學畢業生擁有這些良好的條件資源時,不僅會努力維持和保護他們所珍視的這些條件資源,根據“資源獲得螺旋原則”,這些條件資源還將進一步促進資源的獲得,最終可能使得他們在面臨畢業就業挑戰時具備更佳的心理應對資源,即具有更高水平的感知可雇傭性。基于以上理論與實證分析,提出如下研究假設:

假設1:大學應屆畢業生學習績效對感知可雇傭性有正向預測作用。

假設2:大學應屆畢業生有效兼職行為對感知可雇傭性有正向預測作用。

此外,隨著研究的深入,研究者越來越意識到感知可雇傭性是一種復雜的社會心理現象,僅從相關因素單獨或者疊加考察其成因過于簡單[22],這些因素之間還可能存在復雜的交互影響。例如,國外一項實驗研究表明,高學業績效聯合課外活動的參與導致商科大學畢業生更高水平的感知可雇傭性[23]。那么,在我國高校情境中,上文所提出的有效兼職行為除了自身給大學應屆畢業生的感知可雇傭性帶來積極影響之外,是否也可能進一步強化學習績效對感知可雇傭性的積極影響?根據資源保存理論中的“資源車隊和通道原則”,個體所擁有的資源并非都是獨立存在的,而是像路上一起行進的“車隊”一樣相互聯系和影響。可以預期,當大學生進行更多有效兼職行為時,他們這種條件資源也將更加有助于優化學習績效這一條件資源的發揮,并進而讓他們對個人的感知可雇傭性做出更為積極的評價。基于以上分析,提出如下研究假設:

假設3:兼職行為調節大學應屆畢業生學習績效與感知可雇傭性之間的關系。

具體而言,相比于兼職行為水平更低的應屆大學畢業生而言,兼職水平更高的大學應屆畢業生的學習績效帶來感知可雇傭性更高程度的提升。

(二)未來工作自我清晰度的中介作用

正如上文所指出的,現有研究對于感知可雇傭性形成機制的實證探索還比較薄弱,這不僅導致無法從理論上建構感知可雇傭性的形成機理,在實踐層面上也不利于大學畢業生感知可雇傭性培育與提升策略的生成。鑒于已有少量研究表明,一些與職業探索相關的心理過程變量(例如職業生涯策略、職業探索、自信心等)在前因變量和感知可雇傭性之間起到了中介作用[24-26]。因此,以上所提出的學習績效、有效兼職行為及其交互效應也可能通過類似的心理機制而對感知可雇傭性產生積極作用。具體而言,本研究嘗試在學習績效、有效兼職和感知可雇傭性的關系之間探索未來工作自我清晰度的中介作用。

未來工作自我(Future work self)是一個未來導向概念,是可能自我在工作領域的應用,反映的是個體關于工作希望和抱負的未來形象表征[27-28]。雖然每個人心目中都有一個未來工作自我,但并不是每個人都能夠清晰意識到并表達出來,這就涉及到未來工作自我清晰度的問題。未來工作自我清晰度是指“個體對未來工作自我的清晰和易于想象的程度”[29]。一個人對自己未來工作的自我圖式越清晰且越容易想象得到,則說明其未來工作自我清晰度越高,反之則越低。應屆大學畢業生通過高質量的專業學習和有效的兼職行為不僅提升了對本專業理論知識的系統性掌握和對專業相關職位的崗位職責和任職資格要求的理解,而且在理論知識與實踐應用的調和之中還進一步明晰了自身的職業素質短板以及自己真實的職業發展訴求,在這些思維、情感和經驗的碰撞中,他們的未來工作自我圖式將更加清晰和易于想象,其未來工作自我清晰度得到提升。同時,研究表明,未來工作自我清晰度高的個體傾向于采取主動尋求反饋、積極發展職業技能、建立良好人際關系等主動調整行為[30]。另有研究表明,大學畢業生的未來工作自我清晰度對其生涯適應力、求職自我效能感等都具有積極的影響作用[31]。基于此,可以預期相比于尚未形成清晰未來工作自我的同輩,未來工作自我清晰度高的應屆大學畢業生對自己的能力和經驗在勞動力市場中的定位更加準確,對自己尋找和把握就業機會的渠道和人脈有更好的了解,對自己順利完成求職活動更有信心等,這些都有可能最終導致他們對自己的就業可能性抱有更為積極的自我評價,即最終其未來工作自我清晰度促進了感知可雇傭性的提升。基于以上分析并結合研究假設1-3,提出如下研究假設4,綜合的研究模型見圖1所示。

假設4:大學應屆畢業生的學習績效、有效兼職行為及其交互作用通過未來工作自我清晰度的中介作用而影響感知可雇傭性。

三、研究方法

(一)研究對象

采用方便抽樣和滾雪球抽樣方法,在2019年11月至2020年2月期間對555名2020級本科畢業生展開調查。參與調查者中男生240人(43.2%),女生315人(56.8%);獨生子女254人(45.8%),非獨生子女301人(54.2%);來自農村206人(37.1%),鄉鎮93人(16.8%),中小城市197人(35.5%),大城市59人(10.6%);來自“985/211”高校63人(11.3%),普通一本高校354人(63.8%),二本院校107人(19.3%),其他學校31人(5.6%)。

(二)研究工具

學習績效,采用國內學者王雁飛編制的大學生行為績效中的學習績效分量表測量[32],包括6個項目(例如“我的學習結果達到預期目標”)。本研究采用7級計分,從“非常不同意”到“非常同意”。該研究中量表的Cronbchs α系數為 0.83。本次調查中,該問卷Cronbchs α系數為0.92。

感知可雇傭性,采用伯恩森(Berntson)和馬克倫德(Marklund)編制的感知可雇傭性問卷來測量,該問卷包括5個項目(例如“我的個人素質使我很容易在不同的公司或組織中找到一份新的(或更好的)工作”)。本研究采用7級計分,從“非常不同意”到“非常同意”。國內學者周文霞和辛迅曾采用該量表進行研究,研究中該量表體現出較好的內部一致性(Cronbchs α系數為0.83)[33]。本次調查中,該問卷Cronbchs α系數為0.92。

有效兼職行為,依據國內學者杜俊娟研究提出的積極影響大學生就業結果的兼職行為指標編制有效兼職行為問卷來測量[34],剔除掉一個可能和感知可雇傭性概念存在交叉的項目(兼職對就業信心提升度),保留3個項目(“總體而言,我選擇兼職的目的明確”“總體而言,我選擇的兼職與我所學習的專業相關度高”“總體而言,我選擇的兼職有助于為我提供未來就業機遇”)。本研究采用7級計分,從“非常不同意”到“非常同意”;該問卷Cronbchs α系數為081。

未來工作自我清晰度,采用管延軍等人開發的包括4個項目的問卷(例如“我非常清楚在未來工作中,我想成為誰以及成為什么樣的人”)來測量[35]。本研究采用7級計分,從“非常不同意”到“非常同意”。國內學者劉琛琳和張博堅曾應用該量表進行研究,該研究中量表的Cronbchs α系數為 0.85[36]。本次調查中,該問卷Cronbchs α系數為0.93。

(三)統計分析方法

采用SPSS22.0進行描述統計分析與相關分析,并用PROCESS插件進行有中介的調節效應檢驗。其中,為便于結果的解釋,在進行假設檢驗前將自變量學習績效、調節變量兼職行為等都進行中心化處理。

四、研究結果

(一)描述性統計分析結果

由表1的各變量相關分析結果可見,學習績效與感知可雇傭性都具有顯著正相關。同時,學習績效也與未來工作自我清晰度顯著正相關,而未來工作自我清晰度與感知可雇傭性也存在顯著正相關。此外,兼職行為也與未來工作自我清晰度、感知可雇傭性顯著正相關。以上變量之間的相關關系方向為后續的研究假設檢驗奠定了基礎。

(二)假設檢驗

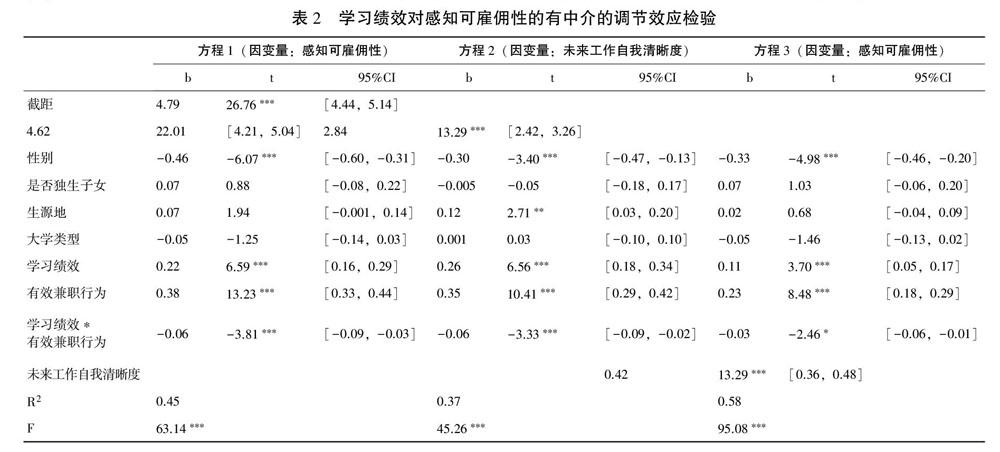

根據葉寶娟和溫忠麟提出的方法[37],對以下三個回歸方程進行檢驗:方程1,感知可雇傭性對學習績效、有效兼職行為和兩者交互項的回歸,檢驗學習績效、有效兼職行為對感知可雇傭性的主效應及其交互效應是否顯著;方程2,未來工作自我清晰度對學習績效、有效兼職行為和兩者交互項的回歸,檢驗學習績效、有效兼職行為對于未來工作自我清晰度的主效應及其交互效應是否顯著;方程3,感知可雇傭性對學習績效、有效兼職行為、兩者交互項和未來工作自我清晰度的回歸,檢驗未來工作自我清晰度的中介效應是否顯著。回歸方程均采用偏差校正的Bootstrap方法(重復抽樣次數為5000)進行檢驗。控制變量設置為性別、是否獨生子女、生源地、大學類型等。

由表2的研究結果可見,在方程1中,學習績效顯著正向預測大學應屆畢業生的感知可雇傭性,有效兼職行為也顯著正向預測感知可雇傭性,因此研究假設1和2得到支持。同時,學習績效和有效兼職行為的交互項系數也顯著,簡單斜率檢驗的結果表明,雖然在不同有效兼職行為水平下,學習績效都能夠顯著正向預測感知可雇傭性,但與研究假設3預期相反,與低有效兼職行為情況相比(b=0.30,t=8.67,P<0.001),在高有效兼職行為水平情況下,大學應屆畢業生的學習績效導致感知可雇傭性的提升水平更弱而不是更強(b=0.14,t=3.31,P<0.001)。

由方程 2可知,學習績效和有效兼職行為以及二者交互項能夠顯著正向預測未來工作自我清晰度。簡單斜率檢驗表明,雖然在不同的有效兼職行為水平下,學習績效都能夠顯著正向預測未來工作自我清晰度,但與研究假設預期相反,與低有效兼職行為情況相比(b=0.30,t=7.53,P<0.001),在高有效兼職行為水平情況下,大學應屆畢業生的學習績效導致未來工作自我清晰度的提升水平更弱而不是更強(b=0.14,t=2.68,P<0.01)。方程3顯示,未來工作自我清晰度也正向預測感知可雇傭性,同時學習績效和有效兼職行為的交互項系數仍舊顯著,表明有效兼職行為的調節效應通過未來工作自我清晰度這一中介變量而起作用。綜上所述,學習績效和有效兼職行為都正向預測大學應屆畢業生感知可雇傭性,同時有效兼職行為對學習績效與感知可雇傭性之間的關系還具有調節作用,未來工作自我清晰度在這調節效應中起中介作用。

五、綜合討論

(一)結果討論

基于資源保存理論以及以往相關實證研究,本文假設大學應屆畢業生的學習績效、有效兼職行為及其交互效應對感知可雇傭性具有積極的影響效應,研究結果支持學習績效和有效兼職行為對感知可雇傭性的主效應,這說明那些在大學期間學習績效較高并進行了更多有效兼職行為(兼職的目的明確、選擇的兼職與所學習的專業相關度高、所選擇的兼職有助于提供未來就業機遇等)的大學生在畢業季時對于自身獲得和維持(當前或者未來)雇傭可能性的感知水平會更高。然而,學習績效和有效兼職行為兩者間的交互效應與研究假設預期方向正好相反,即雖然總體上而言應屆大學畢業生學習績效的提升有助于其感知可雇傭性水平的提升,但是相比于低水平的有效兼職行為,當應屆大學畢業生進行更高水平的有效兼職行為時,他們的學習績效引發感知可雇傭性提升的程度更弱(而不是更強)。依據資源保存理論中的“資源車隊和通道原則”,我們預期大學應屆畢業生的學習績效和有效兼職行為是兩種具有積極相互作用的資源,然而以上研究結果表明有效兼職行為實際上會抑制學習績效對感知可雇傭性的積極效應。這可能是因為兩者雖然都是隸屬于大學生的大學生活,但是一個關注大學生的主業領域——課程學習,另外一個關注大學生的擴展領域——課外實踐,兩者雖然都對感知可雇傭性的形成發揮積極作用,但是兩者各自的形成可能具有不同的條件和環境,甚至因為大學生時間和精力的限制,兩者作用的發揮可能會存在一定的沖突。

本文還進一步提出并驗證以上提及的學習績效和有效兼職行為的調節效應還可能被一個非常新穎的職業心理變量——未來工作自我清晰度的中介作用傳導。因此,綜合來看,本文對于大學應屆畢業生感知可雇傭性的形成提出了一個有價值的形成機制模型。以往研究表明,與職業探索相關的心理過程變量(例如職業生涯策略、職業探索、自信心等)在前因變量和感知可雇傭性之間起到中介作用。本研究則進一步細化指出,在大學生專注于專業學習與嘗試進行更多有效兼職行為的職業探索的過程之中,他們從心理層面更加明確自己在未來工作中自我的清晰形象,藉由這一心理層面的收獲才最終導致他們對自己當下或者不久以后求職中找尋和保持雇傭機會的積極評價。

(二)不足與展望

第一,對于大學應屆畢業生感知可雇傭性的形成因素,本研究僅從其課程學習的最終結果——學習績效和一種重要課外實踐——有效兼職行為的視角進行考察,然而在整個大學生涯中課程學習和實習實踐所包括的具體內容非常豐富,未來還可以從具體課程學習狀況和其他課外實習實踐(例如社團參與、公司實習等)的角度展開更為全面、深入地考察。第二,對于大學應屆畢業生感知可雇傭性形成的內在機制,本研究僅引入了學習績效和有效兼職行為的交互效應以及未來工作自我清晰度的中介機制,從而建構一個有中介的調節模型。然而在大學應屆畢業生的課程學習和課外實踐與其感知可雇傭性的形成之間還是否存在其他的心理傳導機制和邊界條件,尚需要后續研究進一步的探索和考察。第三,本研究僅采用了橫斷面的問卷調查法,雖然基于已有研究和資源保存理論的推導,建立了假設模型,但是本質上自變量、中介變量和結果變量都是一次性收集的,它們之間的真實因果關系有待后續多階段縱向追蹤設計或者實驗研究設計才能夠得到更好的驗證。

(三)對策與建議

人才培養是高校重要的使命,基于以上研究結論,針對高校應屆大學畢業生感知可雇傭性的培育與提升,本研究提出如下幾點對策建議。第一,敦促大學生在保持良好學業績效的基礎上勇于嘗試有效的兼職行為。優異的學業績效代表了扎實的專業理論基礎,這仍是大學畢業生求職時重要的“底氣”和“敲門磚”。然而,大學生在大學期間也不能忽視通過一些實習實踐活動來綜合鍛煉自己的職業技能與素養。本研究結果表明,并不是更多的兼職行為而是更多的有效兼職行為才能夠積極預測應屆大學畢業生的感知可雇傭性。因此,高校職業指導人員需要引導大學生嘗試更多有效兼職行為,即選擇兼職時具有明確的目標,選擇那些和專業相關度高的崗位,選擇那些能夠帶來未來工作機遇的兼職等,以免學生在“從眾心理”的影響下,盲目加入各種兼職行為行列。第二,敦促大學生把握好專業學習和有效兼職之間的平衡。研究表明,即使是有效兼職行為,當其處于較高水平時,實際上會抑制學習績效給感知可雇傭性帶來的積極影響效應。這一定程度上說明,大學生的個人時間和精力有限,學會如何平衡好課業學習和課外兼職實踐之間的關系非常重要。因此,高校職業指導人員在針對學生的職業規劃指導中需要給予時間管理議題足夠的重視。第三,展開基于未來工作自我的職業咨詢與輔導。研究表明,大學應屆畢業生的未來工作自我清晰度在學習績效、有效兼職行為和感知可雇傭性之間起到了重要的橋梁作用。這說明,課程學習和課外實踐之所以能夠對大學應屆畢業生的感知可雇傭性起到積極影響,是通過了心理層面的變量——未來工作自我清晰度的傳導。基于此,高校職業指導人員可以通過引入未來工作自我的測評、個體干預和團體干預等手段來幫助來訪學生更好地澄清自己的未來工作自我并促進其未來工作自我清晰度的提升,從而在面對即將來臨的就業挑戰時能夠具有更強的自信心與行動力。

參考文獻:

[1]BERNTSON E,MARKLUND S.The Relationship Between Perceived Employability and Subsequent Health[J].Work & Stress,2007,21(3):279-292.

[2][3]VANHERCKE D,DE CUYPER N,PEETERS E,DE WITTE H.Defining perceived employability:a psychological approach[J].Personnel Review,2014,43(4):592-605.

[4]CHEN Q,LIM G.Strength in Adversity:The Influence of Psychological Capital on Job Search[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(6):811-839.

[5]DE BATTISTI F,GILARDI S,GUGLIELMETTI C,SILETTI E.Perceived employability and reemployment:Do job search strategies and psychological distress matter?[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2016(89):813-833.

[6]CAICATI L,CHIESA R,GUGLIELMI D,MARIANI M G.Real and Perceived Employability:a Comparison among Italian Graduates[J].Journal of Higher Education Policy and Management,2016,38(4):490-502.

[7]KIRVES K,KINNUNEN U,DE CUYPER N,MAKIKANGAS A.Trajectories of Perceived Employability and Their Associations with Well-being at Work:A Three-wave Study[J].Journal of Personnel Psychology,2014,13(1):46-57.

[8]TORNROOS K,BERNHARD-OETTEL C,LEINEWEBER C.Perceived Employability Trajectories:A Swedish Cohort Study[J].Journal of Occupational Health,2017,59(4):336-344.

[9]HOBFOLL E.Conservation of resources:A new attempt at conceptualizing stress[J].American Psychologist,1989,44(3):513-524.

[10][23]HOBFOLL E.Conservation of resource caravans and engaged settings[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2011,84(1):116-122.

[11][22]PINTO H,RAMALHEIRA C.Perceived employability of business graduates:The effect of academic performance and extracurricular activities[J].Journal of Vocational Behavior,2017,99:165-178.

[12]HASSANBEIGI A,ASKARI J,NAKHJAVANI M,SHIRKHODA S,et al.The relationship between study skills and academic performance of university students[J].Procedia - Social and Behavioral Sciences,2011,30(4):1416-1424.

[13]THOMS P,MCMASTERS R,ROBERTS R,DOMBKOWSKI A.Resume characteristics as predictors of an invitation to interview[J].Journal of Business and Psychology,1999,13(3):339-356.

[14]MCKINNEY P,CARLSON D,MECHAM L,DANGELO C,et al.Recruiters use of GPA in initial screening decisions:Higher GPAs dont always make the cut[J].Personnel Psychology,2003,56(4):823-845.

[15]ROTH L,CLARKE L.Meta-analyzing the relation between grades and salary[J].Journal of Vocational Behavior,1998,53(3):386-400.

[16][24]ALVAREZ-GONZALEZ P,JESUS LOPEZ-MIGUENS M,CABALLERO G.Perceived employability in university students:developing an integrated model[J].Career Development International,2017,22(3):280-299.

[17][21][34]杜俊娟.大學生兼職對就業的影響及其相關性研究——以合肥地區高校本科生為例[J].職業技術教育,2015,36(32):49-52.

[18][19]黃奕.社會兼職對大學生就業競爭力影響研究——基于十所在榕高校的實證分析[J].福建警察學院學報,2014,28(4):103-108.

[20]莫軍成.基于兼職的大學生就業能力培養探析[J].學術論壇,2013,36(12):214-217.

[25]PRASKOVA A,CREED A,HOOD M.Self-Regulatory Processes Mediating Between Career Calling and Perceived Employability and Life Satisfaction in Emerging Adults[J].Journal of Career Development,2015,42(2):86-101.

[26]CHEUNG R,JIN Q,CHEUNG C-K.Perceived Employability of Nonlocal Chinese University Students in Hong Kong:The Impact of Acculturative and Vocational Variables[J].Journal of Career Assessment,2018,26(1):137-153.

[27]張敏,葉茂林,彭堅,陳宇帥.未來工作自我:概念、測量及其相關研究[J].心理科學進展,2016,24(5):794-803.

[28]STRAUSS K,GRIFFIN A,PARKER K.Future work selves:How salient hoped-for identities motivate proactive career behaviors[J].Journal of Applied Psychology,2012,97(3):580-598.

[29]朱萍萍,王黛,王壘.未來工作自我清晰度及相關研究概論[J].人力資源管理,2014(7):22-24.

[30]ZHANG H,LIAO Q,YAN L,GUO Y.Newcomers future work selves,perceived supervisor support,and proactive socialization in Chinese organizations[J].Social Behavior and Personality:An International Journal,2014,42(9):1457-1472.

[31][35]GUAN J,GUO Y,BOND H,CAI J,et al.New job market entrants future work self,career adaptability and job search outcomes:Examining mediating and moderating models[J].Journal of Vocational Behavior,2014,85(1):136-145.

[32]王雁飛,李云健,黃悅新.大學生心理資本、成就目標定向與學業成就關系研究[J].高教探索,2011(6):128-136.

[33]周文霞,辛迅.無邊界意識與自我引導的職業取向是提升還是降低了員工的組織忠誠感?:可雇傭性與職業成長機會的中介與調節[J].管理學家(學術版),2013(9):5-20.

[36]劉琛琳,張博堅.未來工作自我、求職目標清晰度與求職行為:環境支持、環境阻礙的調節作用[J].中國人力資源開發,2017(12):60-72.

[37]葉寶娟,溫忠麟.有中介的調節模型檢驗方法:甄別和整合[J].心理學報,2013,45(9):1050-1060.

(責任編輯 陳志萍)

收稿日期:2021-04-08

作者簡介:劉明前,華僑大學經濟與金融學院講師,管理學博士;胡三嫚,通訊作者,華僑大學工商管理學院副教授,心理學博士。(泉州/362021)

本文系福建省社科規劃一般項目“共享責任觀視角下企業員工感知可雇傭性的形成與影響機制研究”(FJ2018B036),福建省中青年教師教育科研項目(JA11023S),華僑大學高層次人才科研啟動項目(09BS602)的研究成果。