基于建模思想培養的小學數學教學研究

郁燕紅

【摘 要】新形勢下的教學制度越來越先進,小學數學課堂的教學模式也應該越來越多樣化,各種師生喜愛的教學方式層出不窮。“數學建模思想”作為一種全新的數學教學理念,具有很多特點和優勢,不但能提高學生的數學學習效率,豐富課堂的教學內容,還能活化數學課堂,優化學習資源,值得教師采用。本文就從“建模思想”的理念出發,對小學數學的教學方法和課堂策略做幾點分析,以便發揮出“建模思想”的優勢和作用,有效調動學生的學習積極性。

【關鍵詞】小學;數學;建模思想;教學方法

“數學建模思想”是新時期的一種教學概念,不僅可以優化課堂的教學資源,還可發展學生的綜合素養,幫助學生更加輕松地理解和記憶所學習的數學知識。教師也能通過“數學建模思想”,積累更多的數學實踐經驗,給學生提供各種有價值的學習平臺,引導學生在數學知識的學習過程中,學會知識的遷移和整合,并將其在實際生活中實踐應用。

一、數學建模思想的概念

從字面意思來理解,“數學建模”,即建立一個數學模型,體現學生的主體地位,把數學教材中的理論與公式,轉化為學生容易理解和記憶的知識點。傳統的數學課堂,缺乏創新性的學習活動,學生只顧著跟隨教師的引導,記憶課本知識,學習模式單一。而“數學建模”,鼓勵學生自己構建學習框架,積累科學的數學學習思維與方法,最大地發揮出自己的學習優勢。教師作為課堂方案的策劃者,要為學生之間的密切交流提供平臺,多鼓勵、支持他們的溝通交流,保證數學課堂的有序發展,不斷提升學生的數學建模能力。

二、數學建模思想的目標和意義

在現階段的小學數學課堂中,受到傳統教學理念的影響,課堂的教學模式比較單一,缺乏新意。如果僅靠傳統理論知識的講解,難以激發小學生的創新性學習思維,甚至產生固化的學習方式,導致高分低能問題的出現。小學是打好數學基礎的關鍵時期,正是學習科學文化知識的重要階段。但有的小朋友過于依賴教材內容,只會循規蹈矩的按照教師的安排,缺乏自己學習的動力,致使數學知識與實際生活脫節。為了改變這種教學現象,教師要不斷調整創新出課堂模式,將“建模理念”加入到數學課堂中,帶領小學生感受數學的趣味,感受生活中的各種數學現象。

數學是一門建立在生活基礎之上的學科,很多知識從生活中來,并服務于生活的本質。運用好“數學建模”的教學理念,就能提高學生對于數學學習的興趣與積極性,給學生學習數學帶來極大便利。新時期的數學教師,要秉承“以生為本”的課堂教學理念,多和學生溝通交流,營造出生活化的教學情境,讓學生發現數學與實際生活之間的密切聯系。當學生養成了良好的數學思維習慣,我們就可以加入“建模思想”,讓數學的例題更為清晰、透徹,實現數學理論知識的再現與重建。只有這樣才能發揮出“建模教育”的作用,深化學生對數學知識的掌握與理解。

三、數學建模思想的課堂教學研究和策略

(一)利用建模思想,培養學生對數學的核心素質

所謂數學建模,是指通過生活中的各種具體圖像、各種語言文字,將抽象的數學問題具體化,轉換成小學生喜愛的學習元素。這不僅是對傳統教學方式的變革和創新,更是豐富數學課堂內容的關鍵。很多小學生學習數學都是“零基礎”,抱著“盡興而來”的態度學習數學,缺乏對這門學科的真正理解。長此以往,不利于學生創新性思維的發展,甚至對數學學習產生抵觸心理。為了端正學生的學習態度,教師要適當的調整教學方案,給出學生喜聞樂見的數學學習題材,帶領他們找出數學和日常生活之間的必然聯系。當學生養成良好的建模習慣,遇到問題就會主動去思考,“為什么要這樣算、怎樣計算才是最快捷的”等問題,對日常的數學學習做好歸納和總結,促進自身數學核心素養的形成和發展。

數學課堂中的“建模思想”,不僅僅指的是數學理論和公式,還包括各種數學圖形和圖案,需要學生學會自主建立出圖形框架,才能解決某些數學問題。在教學新課標人教版六年級上冊《圓柱與圓錐》這部分知識時,教師就可以利用建模思想,先給學生展示一些圓柱和圓錐的圖畫,讓他們熟悉圓柱的性質,再鼓勵他們自行畫出圓柱體,得出圓錐體體積的計算方法。另外,小學生的思維想象力處于活躍的階段,教師還要及時總結與歸納學生的學習特點,以便制定出更加有效的課堂方案,滿足每個學生的學習需求。

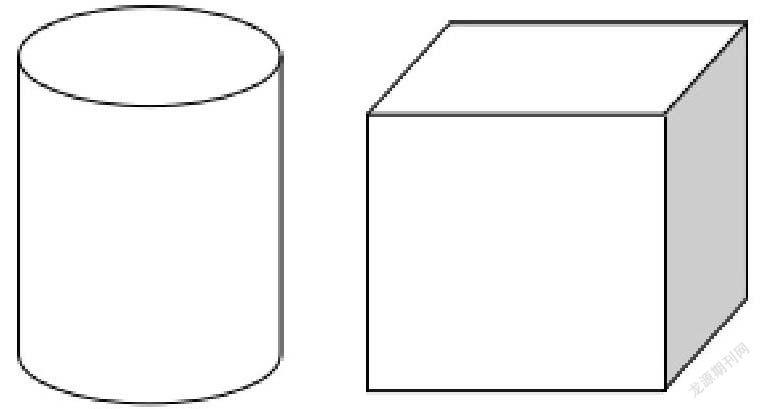

“長方體、正方體、圓柱體、圓錐”等,都是小學階段常見的數學立體幾何,教師要多給學生展示具體的模型,以此開闊學生的數學視野,不斷提升學生的建模意識與能力。圓柱體的體積計算公式為V圓柱體=Sh,其中的S代表底面圓的面積,而h代表圓柱體的高,而圓錐的體積計算公式為V圓錐體=1/3 Sh,比圓柱體多了個1/3,學生一定要牢靠的記憶,保證在計算過程中正確使用公式,不出現紕漏。如果學生感興趣,教師可以組織班級課外活動,帶領學生去動物園、博物館參觀學習,認識各種各樣的立體幾何,從日常生活中培養學生的數學建模能力,為后期更高難度的數學學習夯實基礎。

(二)加強建模實例,提升學生對數學的學習能力

既然引入了“數學建模”的思想,教師就要發揮出建模的作用,多聯系學生的實際生活,為他們創設有價值的教學情境。“建模”即“搭建模型”,讓學生把數學知識帶入到實際生活中,反復思考,不斷探究,從而培養對數學學習的興趣,幫助孩子們愛上數學。例如,在新課標人教版二年級上冊《加法的計算》這節內容教學時,教師可以先給學生講解“加法的定義”,再利用超市買菜的場景,活化數學課堂,提升學生對數學的學習能力。已知周末小華去超市購物,一共買了3根黃瓜、2顆洋白菜、5個土豆、2個蘋果和2個火龍果,請同學們利用“加法的定義”,計算小華一共買了幾種蔬菜?幾種水果,他們的總數是多少?

通過這種生活化的情景,學生能認識到我們身邊就有數學存在的影子,能自主建立數學知識與實際生活之間的聯系,并積極主動的投入到數學課堂中,快速地理解、消化教師所講解的知識點。根據題意,蔬菜的種類一共有黃瓜、白菜和土豆,數量為3+2+5=10,而水果只有蘋果和火龍果,數量為2+2=4,總數就為14,教師要對學生的計算結果進行檢查,無論是哪一步計算過程,都要做到詳細、精細、嚴謹,才能展現出數學課堂的靈活性,有效培養學生的建模意識。