民生性財政投入、地方債與城鎮居民消費

楊淵帥 陳國梁

【摘要】文章以2007—2018年30個省市(自治區)13 000余支城投債的數據為基礎,利用動態面板模型和GMM估計等方法探究了民生性財政投入、城鎮居民消費和地方債三者之間的關系。實證結果表明,相比于地方債,民生性財政投入才是擠出城鎮居民消費的主要原因。地方債規模的大小顯著影響民生性財政投入對城鎮居民消費擠出效應的強弱,而經濟發展水平限制了這種調節作用的發揮。經過進一步探究,發現醫療投入和教育投入對當期城鎮居民消費均有顯著的反向影響,社會保障投入則例外。地方債規模對于醫療投入和教育投入具有調節作用,但對社會保障投入的調節作用不顯著。

【關鍵詞】財政支出;地方債;居民消費

【中圖分類號】F812.2

★ 基金項目:國家自然科學基金項目(41401124);國家社科基金項目(18FJY018)。

一、引言

由于2017年以來的中美貿易摩擦與2020年新冠肺炎疫情的疊加影響,世界范圍的貿易活動進一步萎縮,中國出口和投資兩駕馬車的動力不足,為經濟發展尋找新的動力源和增長極是中國迫在眉睫的任務。2020年12月11日,中共中央政治局在2021年經濟工作會議上指出“要扭住供給側結構性改革,同時注重需求側改革”。發揮消費這第三駕馬車對經濟的拉動作用已經成為社會各界共識。財政支出是政府宏觀調控的重要手段,民生性財政投入更是與居民消費有著緊密的聯系。在各地政府的實踐中,民生領域的財政支出在不斷擴大。但是利用民生性財政投入提振消費,必然需要考慮政府自身的預算約束,不能忽略的現實是我國累積龐大的地方政府債務。根據財政部官網信息,全國地方政府債務余額已經接近國際警戒線,在2020年11月末就超過了當年GDP的四分之一。

怎樣發揮民生性財政投入對消費的促進作用?地方債的規模會影響地方政府民生性財政投入效果的發揮嗎?這是必須要回答的迫切問題,也是當前我國促進居民消費增長所面臨的現實瓶頸。但現有文獻多單獨研究地方債或者財政支出對居民消費的影響,缺乏將政府債務和民生性財政投入相結合的視角,導致理論上的缺失以及提出的政策建議與現實的割裂。在此背景下,研究如何在考慮地方政府債務規模的前提下,合理配置有限的財政資源,提振居民消費從而夯實經濟增長的基本盤,既是現實的需要,也是理論進一步探索的要求。

二、文獻綜述

財政支出對居民消費的影響在凱恩斯主義興起之后成為學術界熱衷的話題,凱恩斯主義指出在經濟中的存量資源和勞動力較為充裕時,政府支出的影響不是單倍的,而是通過就業和居民收入的多輪次擴張帶來居民消費的增加。“負財富效應說”認為,預算約束下的政府支出擴大會帶來稅收效應,遵循李嘉圖規則①的消費者會選擇減少消費。此后的學者們主要圍繞財政支出是“擠入”還是“擠出”居民消費展開討論。

Bailey(1971)[1]較早地通過構建代表性消費者的效用函數()Uu cgθ=+,提供了財政支出擴大與縮小時,衡量居民消費邊際效用變化的研究方法。此后,一批學者(Barro,1981;Kormendi,1983;Aschauer,1985;Gali,2004;Schclarek,2006;Tagkalakis,2008)[2][3][4][5][6][7]繼承了這種研究方法,卻沒有給出財政支出和居民消費之間關系的統一判斷。90年代以來,隨著中國擴張性財政政策的廣泛使用,國內學者結合中國實際情況開展了各式各樣的研究,但由于所使用數據、計量方法等的不同,得出的結論同樣無法達成一致。李廣眾(2005)[8]進行了分時段研究以納入制度變遷的因素,最終說明了政府支出會拉動內需增長。胡書東(2002)[9]、潘彬等(2006)[10]、胡永剛和郭長林(2013)[11]等學者持類似觀點。但是黃賾琳(2005)[12]、申琳和馬丹(2007)[13]和郭長林(2016)[14]等的研究則說明了政府支出對居民消費的擠出作用。另外一批學者(王宏利,2006;張治覺和吳定玉,2007;朱建軍和常向陽,2009;楊文芳和方齊云,2010;賈俊雪和郭慶旺,2012;汪勇和趙昕東,2014)[15][16][17][18][19][20]不滿足于對財政支出總量的研究,結合中國經濟社會發展的現實,越來越關注細分財政支出的影響以及區域效應差異。

在眾多關于細分財政支出的研究中,民生性財政投入由于與居民消費存在廣泛的關聯性以及內涵的相對明晰獲得了學者們的青睞,迅速發展成為一個重要研究領域。洪源(2009)[21]考慮到我國消費者存在“大額剛性支出”的特質構造出消費函數,認為民生消費性支出與居民消費互補。李建強(2010)[22]通過最優消費行為理論,得出城鄉二元體制下民生性支出與居民消費的倒V型關系。易行健等(2013)[23]、藍相潔和陳永成(2015)[24]將消費率、城鄉收入差距作為研究的切入口。以毛捷和趙金冉(2017)[25]為代表的學者關注到了民生性財政投入的細分門類,反映了這一領域的研究正不斷走向深入。但是就計量方法而言,現有研究多應用靜態模型,而且基本上沒有學者將地方政府債務納入到民生性財政投入和居民消費的討論中來。

關于地方政府債務的研究是與中央政府和地方政府財權和事權分配的變動緊密聯系在一起的,改革開放后以經濟建設為中心的宏觀政策導向和官員考核“唯GDP論”等因素,催生出了龐大的地方政府債務。隨著實踐的發展,中央政府對地方政府債務的態度和政策幾經調整,造就了地方政府債務多統計口徑、多發展階段的特點,也涌現了一大批具有中國特色的地方政府債務研究。這些研究主要集中于以下幾個方面:一是地方債本身的定價、流動性與風險、管理和置換等(王永欽等,2016;王敏和方鑄,2018;呂煒等,2019;王治國,2020)[26][27][28][29];二是地方債與其他變量如經濟增長、居民福利、房價、官員行為等的互動關系(龐小波和李丹,2015;呂冰洋,2018;周程,2019)[30][31][32];三是其他國家處理地方政府債務的經驗(張留祿和朱宇,2013)[33]。有部分學者關注到地方政府債務與居民消費的關系,楊子暉(2011)[34]通過多個國家數據的分析認為,政府消費與居民消費呈非線性關系,政府債務在其中起調節作用。郭長林等(2013)[35]主要說明了地方政府三種償還債務的方式通過不同程度的財富效應、替代效應和政策反饋效應影響居民消費。

總體而言,關于民生性財政投入的研究基本沒有將地方政府債務納入到研究視野,從而造成研究結論與現實存在一定的差距。關于地方政府債務的研究雖然涉及對消費的影響,但是沒有考慮到民生性財政投入的主體性作用。本文利用動態面板模型、系統GMM估計等方法探究民生性財政投入、地方債以及二者的交互項對城鎮居民消費的影響,并探究不同民生性財政細分投入之間的分類差異性以及不同經濟發展水平下的區域異質性。

三、數據及模型

(一)數據來源及處理

本文關于民生性財政投入和城鎮居民消費的數據來自國家統計局和各省統計年鑒,由于國家統計局在2007年對財政支出的口徑做出了重要調整,為了保證研究的統一性和規范性,本文采用了2007—2018年30個省市和自治區(西藏等省市數據缺失)的數據作為樣本。地方政府債務數據沒有統一的統計口徑,而且各省采取的指標、數據的完整性和連貫性都有較大差異,這就給數據搜集帶來了巨大挑戰。毛捷和徐軍偉(2019)[36]對地方政府債務的概念、數據來源、制度變遷等進行了詳細的梳理,并且指出學術界主要使用來自地方融資平臺有跡可循的“城投債”發行額來替代難以獲取的地方債真實數據。本文地方政府債務的數據主要來自Wind數據庫,將2007—2018年來自30個省市(西藏等省市數據缺失)13 000多支城投債的數據根據債務期限和發行日期進行匯總和整理,部分缺失數據進行平滑處理,從而計算出每年各省的債券余額量,作為地方政府債務的代理變量②。全部數據通過常住人口進行平均,以2007年為基期進行消費者價格指數平減,并且全部對數化以緩解異方差的影響。樣本的基本情況見表1。

考慮到不同地區間存在著一些不可觀測的差異性以及隨時間變化的不可測因素對模型估計的影響,本文控制了省份固定效應(iη)和時間固定效應(tγ)。在此基礎上,得到如下模型:

四、實證分析與檢驗

(一)基準回歸估計結果

考慮到本文式(12)為動態面板模型,財政支出與居民消費都不是嚴格的外生變量,雖然加入當期城鎮居民消費的滯后項能夠在一定程度上緩解消費者的自我選擇偏差,但不能完全解決內生性問題,進而會導致模型的估計出現偏差。這一問題不能被傳統的OLS模型和固定效應模型有效地解決。相反,在動態面板模型的估計中,系統GMM模型通過構建合適的工具變量可以有效地緩解內生性問題對估計的不利影響。同時,本文還使用了二次序列自相關檢驗AR(2)和Sargan統計量,以驗證估計結果殘差項的自相關性和工具變量的有效性。

表2是對全國30個省市(自治區)總體上的回歸結果,需要說明的是,表中的列(1)和列(2)分別呈現了加入前一期民生性投入與前一期地方債的交互項前后的實證估計結果。分析表2可知,模型估計結果的AR(2)p值均不低于0.1,這說明模型估計結果的殘差項不存在二階序列相關。同時,這兩列結果都表明,Sargan統計量的p值均不低于0.1,這也就說明該模型估計中所構造的工具變量是合適的。從結果來看,前一期城鎮居民消費與當期城鎮居民消費在1%的顯著性水平上呈現正相關關系,這表明上一年的城鎮居民消費支出每增加1%,當年的城鎮居民消費支出就會增加0.956%;反之,則會減少0.956%,即城鎮居民消費具有一定的不可逆性和“掣輪效應”③。這與前文所提到的相對收入假定相一致,一旦消費者形成某種程度的消費水平,那么維持這種消費水平的努力就會影響到其當期的消費行為[38]。另外,稅收收入在5%的顯著性水平上與當期城鎮居民消費呈負相關關系,這證實了稅收“收入效應”的存在,消費者被征稅之后,可支配收入下降,從而會減少當期消費支出。消費者價格指數在1%的顯著性水平上與當期城鎮居民消費呈現負相關關系,顯然,隨著消費者價格指數的提高,消費者的實際購買力下降,如果消費者收入增長的速度慢于物價提升的速度,消費者的支出意愿自然會降低。而城鎮居民收入、GDP與當期城鎮居民消費的相關性不強。

對于核心解釋變量而言,從列(1)可以看到,在加入前一期民生性投入與前一期地方債的交互項之前,前期民生性投入對當期城鎮居民消費產生了明顯的負向影響。但前期地方債對當期的城鎮居民消費的影響,無論是從顯著性水平還是從估計的系數來看,都低于前期民生性投入。具體來說,前期民生性投入對當期城鎮居民消費的估計系數為-0.039,即前期民生性投入每增加1%,當期的城鎮居民消費就會減少0.039%,且通過了5%的顯著性水平檢驗。而前期地方債的估計系數僅為0.003,并且沒有通過顯著性檢驗。由此本文發現地方債對城鎮居民消費的負面作用是十分微弱的,民生性投入的增加才是導致當期城鎮居民消費減少的主要原因。社會保障、醫療等民生性領域的投入與城鎮居民的消費支出呈現較強的替代性,這是與直觀相符的。地方債本身對于城鎮居民來說是相對隱性的,居民無法準確了解地方債的規模。連接城鎮居民和地方債的橋梁主要是稅收,但是稅收的征收標準是相對固定的,無法根據地方債的規模進行浮動,這也意味著地方債對城鎮居民預期收入的影響比較微弱,從而削弱了地方債對城鎮居民消費的影響。

進一步來看,當加入前期民生性投入與前期地方債的交互項之后,前期民生性投入對當期城鎮居民消費影響的估計系數由-0.039變為了-0.084,同時其顯著性水平也得到了極大地提高;而前期地方債對當期城鎮居民消費的估計系數則由0.003變為0.176,其結果也由原來的不顯著變為了在5%的水平下顯著。另外,交互項的估計系數為-0.023,其結果在5%的水平下顯著。這意味著當前期民生性投入增加1%時,會導致當期城鎮居民消費減少0.084%,并且這種影響作用受到前期地方債規模大小的調節。這種調節作用的系數估計為-0.023,即當前期地方債的規模的自然對數增加1單位,會使得前期民生性投入對當期城鎮居民消費的影響效果增加0.023單位。所以,當前期地方債的規模擴大,前期民生性投入對于城鎮居民消費的負面影響作用會隨之擴大。基于此,本文認為地方債對民生性投入具有調節作用,能夠顯著增強民生性投入對城鎮居民消費的擠出作用。

(二)異質性分析

考慮到我國各個省份(自治區)之間的經濟發展水平有巨大差異,地方政府的民生性投入和地方債規模對于各省的城鎮居民消費的影響也可能會不相同。借鑒賈俊雪等(2016)[39]、孫開和張磊(2020)[40]的做法,本文根據各省份(自治區)人均GDP是否小于中位數,劃分出低經濟發展水平組和高經濟發展水平組,從而進一步考察不同經濟發展水平下的地方政府民生性投入、地方債以及城鎮居民消費之間的關系。在此基礎上重新對這兩組樣本進行實證估計,結果如下:

由表3中的列(1)和列(2)可知,對于低經濟發展水平組,前期城鎮居民消費對當期城鎮居民消費的影響估計系數為1.081,并在1%的顯著性水平上顯著。而對于高經濟發展水平組,該影響的估計系數為0.829,同樣在1%的顯著性水平上顯著。這說明,經濟越發展,前期居民消費對當期居民消費的慣性作用越小,因為越是經濟發展程度較高的地區,居民的收入水平也越高,消費支出也就越靈活和自由。另外,從低經濟發展組來看,前期民生性投入對當期城鎮居民消費在5%的顯著性水平下,顯示出了負相關關系。相反,在高經濟發展組,這種相關關系微乎其微。這說明,民生性投入對城鎮居民消費的作用發揮受到具體的經濟發展水平的影響,不能一概而論。另外,無論是低經濟發展組還是高經濟發展組,CPI都對當期城鎮居民消費產生了明顯的影響,這與前文基準回歸結果是一致的。相反,地方債規模、城鎮居民人均收入、GDP和人均稅收收入對當期城鎮居民消費產生的影響都微乎其微。

表3中列(3)和列(4)為加入前期民生性投入與前期地方債交互項之后的結果。由列(1)和列(3)對比可知,在加入交互項之后,低經濟發展組的前期民生性投入對于當期城鎮居民消費的影響系數由-0.07變為-0.148,這與前面基準回歸的結果相似。同時,在低經濟發展水平組,交互項的回歸系數在5%的顯著性水平上顯著為-0.024,這說明地方債規模對前期民生性投入有著調節作用,這與總體回歸相一致。對于高經濟發展組,當加入前期民生性投入和前期地方債交互項之后,前期民生性投入和前期地方債對當期城鎮居民消費的影響仍舊不明顯,同時,其交互項也不顯著,這說明對于高經濟發展組,城鎮居民消費水平受民生性投入情況的影響較微弱。

(三)分類回歸及穩健性檢驗

前文研究了前期民生性投入對當期城鎮居民消費的影響。本文接下來進一步考察細分民生性投入對城鎮居民消費的影響,并以此對本文的結果進行相應的穩健性檢驗。因此,本文選取了地方政府對應的社會保障投入、醫療投入和教育投入,分別作為解釋變量替換原有解釋變量民生性投入,重新對式(12)進行回歸估計,得到結果見表4。

由表4可知,對于3類細分投入,前期城鎮居民消費均對其當期值具有顯著的正向影響。由列(1)—列(3)可知,除了社會保障投入,前期醫療投入和前期教育投入均對當期城鎮居民消費有顯著的負向影響。而對于3類投入,前期地方債對當期城鎮居民消費的影響均不顯著。這說明在不考慮地方債對3類細分民生性投入的調節作用時,前期地方債不會顯著影響當期城鎮居民消費,這與前面得出的結果一致。進一步來看,前期醫療投入和前期教育投入與地方債的交互項對當期城鎮居民消費的影響通過了5%的顯著性水平檢驗,說明前期地方債對前期醫療投入和前期教育投入存在調節作用。但是結果表明地方債對社會保障投入的調節作用并不顯著,這和社會保障投入本身的特殊性有關,它與居民消費不是相互替代的關系,相反社會保障狀況的改善會擴大居民消費的傾向。但是在實際生活中,居民對政府社會保障投入的感知是很模糊的,這也解釋了社會保障投入本身和其交互項檢驗結果不顯著的原因。

根據分類回歸的結果,通過社會保障投入、醫療投入和教育投入對式(12)進行重新估計,其結果與總體估計結果相一致,這說明本文的研究結果是穩健的。

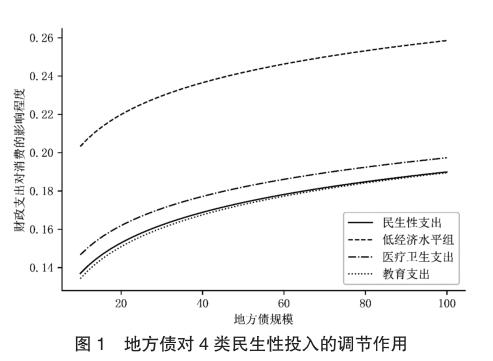

由式(13)可知民生性投入滯后項對居民消費的影響程度大小受到地方債規模大小的影響,并與地方債規模大小的對數呈線性關系。為了方便觀察影響程度大小,本文對系數取絕對值,得到地方債規模與財政投入對消費影響程度的關系圖1如示。觀察圖1可知,地方債對各種情況的調節作用相一致,即隨著地方債規模的擴張,政府支出對城鎮居民消費的擠出作用也越強,但增強的幅度在下降。另外,也可以發現,財政支出對于低經濟發展組城鎮居民消費的擠出作用較大,而其他情況的擠出作用大小較為接近。

五、結論及建議

總的來說,民生性財政投入對城鎮居民消費的影響大小受到地方債規模的調節,同時社會保障投入、醫療投入、教育投入三者以及自身與地方債的交互項對城鎮居民消費水平的影響不盡相同。通過異質性分析發現,民生性財政投入、地方債與城鎮居民消費之間的關系還受到經濟發展水平的制約。

(一)從整體看,前一期城鎮居民消費與當期城鎮居民消費呈現正相關關系,這意味著城鎮居民消費具有一定的不可逆性和“掣輪效應”

稅收收入與當期城鎮居民消費呈負相關關系,這充分說明了稅收“收入效應”的存在。消費者價格指數與當期城鎮居民消費呈現負相關關系,而城鎮居民收入、GDP與當期城鎮居民消費的相關性不強。地方債對城鎮居民消費的負面作用是十分微弱的,民生性財政投入的增加才是導致當期城鎮居民消費減少的主要原因。地方債對民生性財政投入具有調節作用,隨著其規模的擴大,后者對城鎮居民消費的擠出作用會增強。

(二)經濟發展程度越高,前一期居民消費對于當期居民消費的慣性作用越小

民生性財政投入作用的發揮受到具體經濟發展水平的影響,在低經濟發展水平組,前一期民生性財政投入對當期城鎮居民消費具有負向作用,而在高經濟發展水平組,前者對于后者的影響并不明顯。無論是在低經濟發展水平組還是在高經濟發展水平組,消費者價格指數均顯著影響當期城鎮居民消費,而地方債規模、城鎮居民收入、GDP和稅收對后者的影響均不顯著。在低經濟發展水平組,地方債規模對前一期民生性財政投入有著調節作用,而對于高經濟發展組,前一期民生性財政投入、前一期地方債和其交互項對城鎮居民消費都沒有顯著影響。

(三)對于社會保障投入、醫療投入和教育投入,前一期城鎮居民消費均對其當期值具有較為明顯的擠入效應,前一期地方債對當期城鎮居民消費的影響均不顯著

前兩種投入均對當期城鎮居民消費有顯著的負向影響,而第三種投入例外。在不考慮地方債對3類細分民生性財政投入的調節作用時,前一期地方債不會顯著影響當期城鎮居民消費。前一期地方債對前一期醫療投入和前一期教育投入存在調節作用,但是地方債對社會保障投入的調節作用并不顯著。在地方債具有調節作用的4類投入中,地方債對教育投入的擠出作用最強。

因此,本文提出如下建議:(1)消費者價格指數、稅收收入與城鎮居民消費的負相關關系較為明顯,中央和地方政府要時刻關注物價的變化,防止物價的反常波動對居民消費的傷害。同時也要將稅收控制在合理的水平,不斷提高居民的可支配收入。(2)地方債規模的大小顯著影響民生性財政投入對城鎮居民消費擠出效應的強弱,地方政府一方面要將地方債規模控制在合理的范圍之內,另一方面也要將有限的民生性財政資源在社會保障、醫療衛生和教育領域合理分配。中央政府也要出臺相關法律法規和監管制度,防止地方債規模的過度膨脹。(3)不同經濟發展水平下,民生性財政投入、地方債和城鎮居民消費三者的關系不同,這啟示中央政府進一步加強對低經濟發展水平地區的財政轉移支付,地方政府出臺相關政策要考慮到本地區發展階段和實際情況。(4)城鎮居民消費具有一定的不可逆性,這啟示中央和地方政府提振居民消費時要循序漸進,以長期和動態的眼光出臺相關政策,促使居民消費水平穩步提升。(5)隨著地方債的規模擴大,教育投入對城鎮居民消費的擠出效應擴張增速最快,并且教育投入一般在民生性財政投入中所占份額較大,地方政府要處理好地方債規模與教育投入之間的平衡,從而使民生性財政投入對消費的提振作用得到有效發揮。

主要參考文獻:

[1]Bailey M.National income and price level[M]. NewYork:McGraw-Hill,1971:154-170.

[2]BarroR.Output effects of government purchase[J]. The journal of political economy,1981,89(6):1086-1121.

[3]Kormendi,R.C.,Governmentdebts,governmentspendi ng and private sector behavior.American Economic Review,Vol.73,No.5,1983.

[4]Aschauer,D.A.,Fiscal policy and aggregate demand. American Economic Review,Vol.75,N-o.1,1985.

[5]Gali,Lopez Salido &Valleys.Understanding the Effects of Government Spending on Consumption[J]. International Finance Discussion Papers,2004:8051.

[6]Schclarek A.Fiscal policy and private consumption inindustrial and developing countries[J].Journal of macroeconomics,2007,29(4):912-939.

[7]Tagkalakis A.The effects of fiscal policy on consumption in recessions and expansions[J].Journal of publice conomics,2008,92(5-6):1486-1508.

[8]李廣眾.政府支出與居民消費:替代還是互補[J].世界經濟,2005,(05):38-45.

[9]胡書東.中國財政支出和民間消費需求之間的關系[J].中國社會科學,2002,(06):26-32+204.

[10]潘彬,羅新星,徐選華.政府購買與居民消費的實證研究[J].中國社會科學,2006,(05):68-76+207.

[11]胡永剛,郭長林.財政政策規則、預期與居民消費——基于經濟波動的視角[J].經濟研究,2013,48(03):96-107.

[12]黃賾琳.中國經濟周期特征與財政政策效應——一個基于三部門RBC模型的實證分析[J].經濟研究,2005,(06):27-39.

[13]申琳,馬丹.政府支出與居民消費:消費傾斜渠道與資源撤出渠道[J].世界經濟,2007,(11):73-79.

[14]郭長林.積極財政政策、金融市場扭曲與居民消費[J].世界經濟,2016,39(10):28-52.

[15]王宏利.中國政府支出調控對居民消費的影響[J].世界經濟,2006,(10):30-38.

[16]張治覺,吳定玉.我國政府支出對居民消費產生引致還是擠出效應——基于可變參數模型的分析[J].數量經濟技術經濟研究,2007,(05):53-61.

[17]朱建軍,常向陽.地方財政支農支出對農村居民消費影響的面板模型分析[J].農業技術經濟,2009(02):38-45.

[18]楊文芳,方齊云.財政收入、財政支出與居民消費率[J].當代財經,2010(02):43-50.

[19]賈俊雪,郭慶旺.財政支出類型、財政政策作用機理與最優財政貨幣政策規則[J].世界經濟,2012,35(11):3-30.

[20]汪勇,趙昕東.財政支出對居民消費影響的差異性研究——基于城鄉與商品的視角[J].宏觀經濟研究,2014,(08):74-80+120.

[21]洪源.政府民生消費性支出與居民消費:理論詮釋與中國的實證分析[J].財貿經濟,2009,(10):51-56.

[22]李建強.政府民生支出對居民消費需求的動態影響——基于狀態空間模型的實證檢驗[J].財經研究,2010,36(06):102-111.

[23]易行健,劉勝,楊碧云.民生性財政支出對我國居民消費率的影響——基于1996-2009年省際面板數據的實證檢驗[J].上海財經大學學報,2013,15(02):55-62.

[24]藍相潔,陳永成.民生性財政支出與城鄉居民消費差距:理論闡釋與效應檢驗[J].財政研究,2015,(03):2-5.

[25]毛捷,趙金冉.政府公共衛生投入的經濟效應——基于農村居民消費的檢驗[J].中國社會科學,2017,(10):70-89+205-206.

[26]王永欽,陳映輝,杜巨瀾.軟預算約束與中國地方政府債務違約風險:來自金融市場的證據[J].經濟研究,2016,51(11):96-109.

[27]王敏,方鑄.我國地方政府債券發行成本的影響因素分析——基于2015—2017年3194只債券的實證證據[J].財政研究,2018,(12):35-47+83.

[28]呂煒,周佳音,陸毅.理解央地財政博弈的新視角——來自地方債發還方式改革的證據[J].中國社會科學,2019,(10):134-159+206-207.

[29]王治國.隱匿行為下的地方政府自行發債最優監管契約[J].管理評論,2020,32(06):3-15.

[30]龐曉波,李丹.中國經濟景氣變化與政府債務風險[J].經濟研究,2015,50(10):18-33.

[31]呂冰洋.官員行為與財政行為[J].財政研究, 2018,(11):23-27.

[32]周程.地方政府負債與居民福利的倒U型關系[J].審計與經濟研究,2019,34(02):91-104.

[33]張留祿,朱宇.美、日地方債發行經驗對中國的啟示[J].南方金融,2013,(05):47-52.

[34]楊子暉.政府債務、政府消費與私人消費非線性關系的國際研究[J].金融研究,2011,(11):88-101.

[35]郭長林,胡永剛,李艷鶴.財政政策擴張、償債方式與居民消費[J].管理世界,2013,(02):64-77.

[36]毛捷,徐軍偉.中國地方政府債務問題研究的現實基礎——制度變遷、統計方法與重要事實[J].財政研究,2019,(01):3-23.

[37]Hayashi Fumio.The Permanent Income Hypothesis: Estimation and Testing by Intrumental Variables[J]. Journal of Political Economy,1982(90):895-916

[38]伊志宏等.消費經濟學[M].北京:中國人民大學出版社,2018.140-141.

[39]賈俊雪,張超,秦聰,馮靜.縱向財政失衡、政治晉升與土地財政[J].中國軟科學,2016,(09):144-155.

[40]孫開,張磊.政府競爭、財政壓力及其調節作用研究——以地方政府財政支出偏向為視角[J].經濟理論與經濟管理,2020,(05):22-34.