鰍-蝦-魚-菜池塘共生生態養殖試驗

李 兵, 李世凱, 王林善

(1.黔東南州水產站, 貴州 凱里 556000; 2.貴州省水產研究所, 貴州 貴陽 550025; 3.臺江縣貴農生態科技發展農民專業合作社, 貴州 臺江 556300)

池塘內水體生物資源的合理利用和生態保護可持續發展生態漁業,最小限度影響生態環境、最大化利用資源的合理生態養殖容量,是發展高效生態養殖模式的基礎。泥鰍-蝦-魚-菜養殖新模式的核心在于建立泥鰍、蝦的養殖比養魚單產低、效益高、投入物質少,可以降低單位水體的養殖負荷(載魚量),減輕環境生態壓力,有利于水體環境保護,同時利用鰍-蝦-魚-菜生態互利共生,可以大大提高水產品質量[1-3]。通過人工投餌,投喂泥鰍后的殘餌可養蝦和魚,魚、蝦糞便可使浮游生物量增加,達到肥水的同時也可給竹葉菜提供營養。空心菜浮島能為泥鰍提供遮陰庇護場所,防止鳥類吃食,也對養殖水體有凈化作用,特別是對氨氮的吸收,能利用水中的氮磷等營養物質合成自身有機物[4]。目前,對池塘改造、多品種放養、科學投餌、魚菜共生管理、水質調控、微生態制劑應用、水底沉積物減少和疾病防治等生態養殖技術都有一定的研究[5-6]。為創新黔東南州現有池塘養殖模式,通過魚菜共生生態養殖模式下不同泥鰍養殖密度對比試驗,總結出最佳泥鰍-蝦-魚-菜養殖新模式,對促進黔東南州池塘養殖技術水平的提高和持續發展池塘、山塘、水庫特色水產業起到良好的示范作用。

1 材料與方法

1.1 池塘準備

試驗地點位于貴州省臺江縣老屯鄉臺江縣貴農生態科技發展農民專業合作社的養殖基地,試驗池塘0.667 hm2。試驗前將池水抽干、清淤、暴曬后加生石灰消毒。加水至1 m,待水質達到“肥、活、嫩、爽”時設置網箱放泥鰍苗種。

1.2 網箱設置及管理

網箱規格2 m×4 m×1.3 m,網箱有30 cm露于水面,網箱間距為2.6 m,行距為3 m,以能行船投餌管理為準,網箱吃水深度1 m,上沿高出水面0.3 m,底部與池底底泥接觸。

新制網箱在泥鰍苗進箱前15 d用高錳酸鉀溶液浸泡20 min后,將網箱架設在池塘中,讓網片充分附生藻類[7]。

1.3 浮島、竹葉菜設置及管理

浮島規格100 cm×80 cm×5 cm,為聚苯乙烯泡沫育苗板,育苗板孔洞行間距都為10 cm,孔洞距育苗板邊緣為5 cm,共80個孔洞[8]。網箱水面放置浮島,固定在網箱的兩端,防止大風天氣浮島移動。網箱內放置已育苗竹葉菜的浮島,浮島覆蓋面積為80%。

按照菜類育苗要求進行竹葉菜浮島育苗,將合格竹葉菜苗帶土或帶營養缽移植到浮島上。禁止施肥和使用藥物防治病蟲害,發現有病害可直接移除池塘。根據生長狀況適時采摘竹葉菜[9]。

1.4 苗種放養及飼養管理

試驗泥鰍為我國臺灣泥鰍苗,購買于江蘇省,規格為3 cm,在試驗基地暫養20 d后于5月10日開展試驗,5月10日、6月10日、7月10日、8月10日、9月10日進行采樣測量[10]。共設置5個密度組,即200尾/m2、400尾/m2、600尾/m2、800尾/m2、1 000尾/m2,3個平行。

泥鰍苗入網箱后,在網箱外放養抱卵青蝦15 kg/hm2,規格4~6 g/尾;濾食性魚類鰱魚350~400 kg/hm2,規格200~300 g/尾;鳙魚150~200 kg/hm2,規格200~300 g/尾。養殖期間基本不排放養殖用水,適當補充因蒸發減少的水量,依靠竹葉菜、蝦、魚及其他水生動物(可添加藻類及水質調節藥劑)共生作用下達到水質平衡。

1.5 指標測定與分析

養殖期間不定期對池塘內水體和網箱內水體進行水質測定10次,采用北京桑普生物化學技術有限公司生產的水博士水質測試盒進行總氨氮、總亞硝酸鹽氮、溶解氧及pH測定,透明度采用塞氏盤法進行測定[11-12]。

試驗數據利用GraphPad Prism 9.0進行統計學分析和差異性檢驗。計算公式如下:

成活率Sr=A終/A始×100%

式中,A始為試驗初始時泥鰍的尾數,A終為試驗結束時泥鰍的尾數。

2 結果與分析

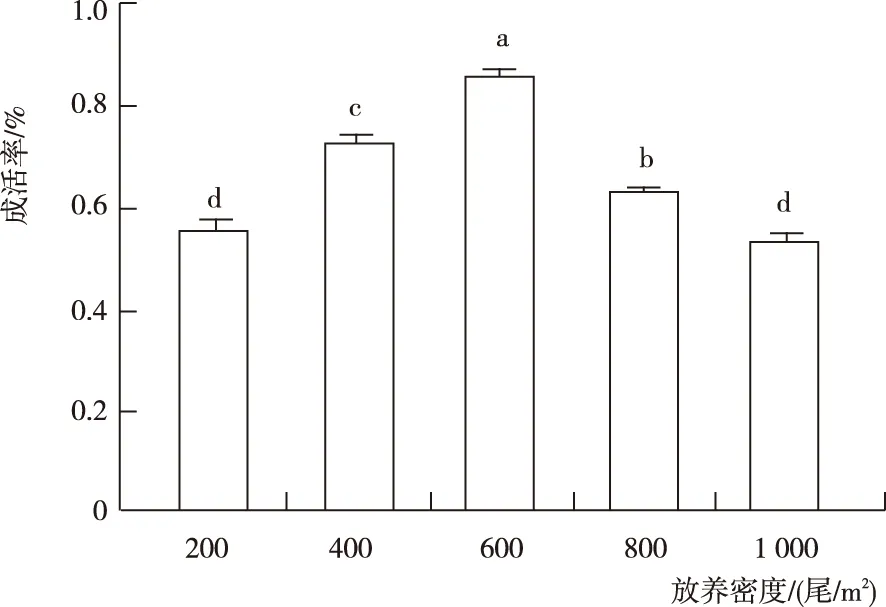

2.1 泥鰍不同放養密度下的成活率

從圖1可知,最終成活率隨放養密度增加呈先增后降趨勢。泥鰍養殖密度200尾/m2、400尾/m2、600尾/m2、800尾/m2和1 000尾/m2組的平均成活率分別為55.73%、72.69%、86.2%、63.3%和53.5%。養殖密度600尾/m2的成活率顯著高于其他組。

圖1 泥鰍不同放養密度下的成活率

2.2 泥鰍不同放養密度下的體長

從圖2看出,各放養密度下不同養殖時間泥鰍的體長存在一定差異。5月10日放養的泥鰍初始平均體長為4.96 cm, 6月10日放養密度400尾/m2、600尾/m2的體長顯著高于1 000尾/m2,與其他組間無顯著差異。7月10日的體長有所增加,400尾/m2和600尾/m2的體長最長,顯著高于1 000尾/m2。8月10日和9月10日,且均以放養密度600尾/m2的體長最長,且均顯著高于1 000尾/m2,與其他組間無顯著差異。養殖4月后200尾/m2、400尾/m2、600尾/m2、800尾/m2和1 000尾/m2的最終平均體長為12.35 cm、12.86 cm、13.29 cm、12.53 cm和12.00 cm。

圖2 泥鰍各放養密度下不同養殖時間的體重變化

圖2 泥鰍各放養密度下不同養殖時間的體長變化

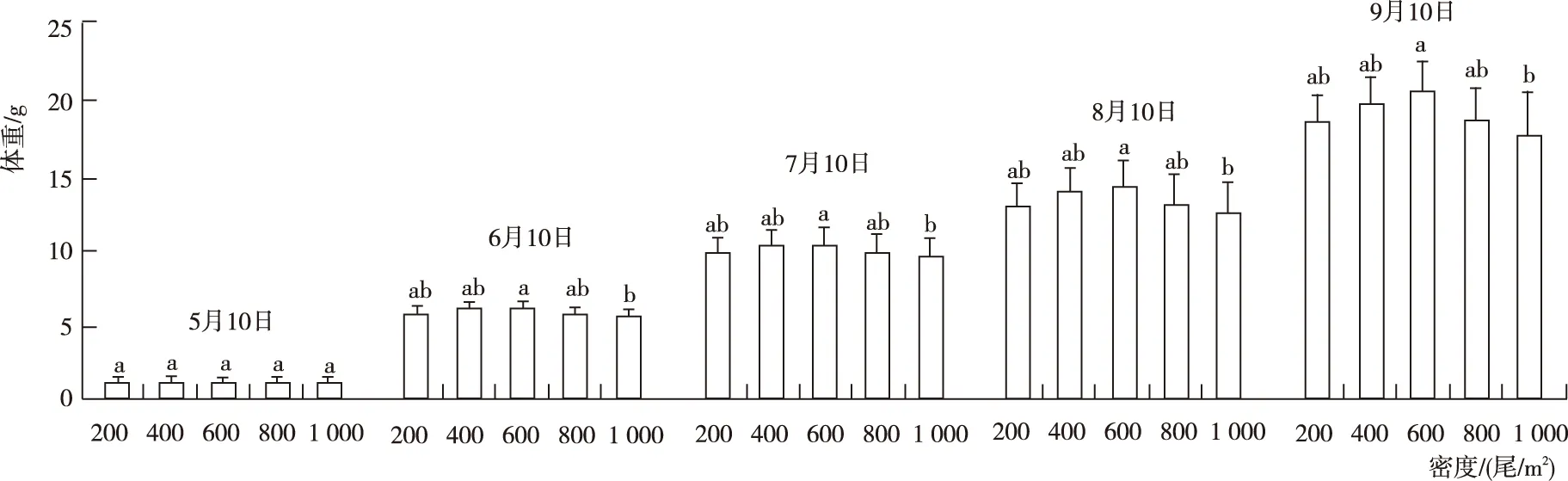

2.3 泥鰍不同放養密度下的體重

從圖3看出,各放養密度下不同養殖時間泥鰍的體重存在一定差異。5月10日放養的初始體重為1.09 g,6月10日、7月10日、8月10日、9月10日泥鰍的平均體重均是600尾/m2最重,且顯著高于1 000尾/m2,與其他組間無顯著差異。養殖4個月后200尾/m2、400尾/m2、600尾/m2、800尾/m2和1 000尾/m2的平均體重分別增加為18.27 g、19.54 g、20.13 g、18.33 g和17.23 g。

2.4 水質

養殖期間網箱內與網箱外的水質變化無顯著變化,均符合國家漁業水質標準,其中總氨氮變化范圍0~0.3 mg/L、總亞硝酸鹽氮0~0.1 mg/L、pH 7.0~8.2、溶解氧5.0~9.0、透明度22.5~28.5 cm。

2.5 產出

在泥鰍放養密度為600尾/m2時青蝦總產量為124 kg,折合單產186 kg/hm2;鰱鳙魚總產量為384 kg,折合單產576 kg/hm2;竹葉菜每10 d采摘1次,竹葉菜總產量為6 230 kg,折合單產9 345 kg/hm2。

3 小結

泥鰍-蝦-魚-菜養殖新模式,即在網箱外放養鰱魚、鳙魚、抱卵青蝦,在網箱內放養臺灣泥鰍,網箱內水面上種植竹葉菜,通過合理布局各養殖品種間的數量,可有效綜合利用水體,減少水體污染,減輕生態壓力,有利于水體環境保護[13-14]。試驗結果表明,最佳放養模式為在網箱底部接觸池塘底泥,水深1 m左右,網箱水面放置泡沫浮床栽種竹葉菜100株/m2(浮床占網箱內水面80%),網箱外池塘水面放養抱卵青蝦15 kg/hm2,濾食性魚類500~600 kg/hm2的條件下,網箱內放養5 cm左右泥鰍苗600尾/m2,經過4個月養殖,泥鰍單尾重量達20.13 g,單尾體長達13.29 cm,成活率達85%以上;青蝦單產186 kg/hm2,濾食性魚類單產576 kg/hm2;竹葉菜每10 d采摘1次,單產9 345 kg/hm2。該模式基本不排放池塘水、不施肥,水質符合國家漁業水質標準,達到了池塘魚菜共生生態養殖[15-20]的效果。試驗中,濾食性魚類增產較少,可能受竹葉菜對水體的無機鹽類吸收較多或產生抑制藻類生長因子影響,造成藻類等微生物生長受限,導致濾食性魚類食物減少而減產[21]。