深度學習理念下幼兒STEM項目學習研究

梁曉英

【摘要】STEM教育注重真實情境、問題解決、小組合作和分享評價,對幼兒的深度學習有推動作用。筆者認為,項目學習和深度學習有著共通、關聯之處,都可以對幼兒學習品質、思維能力、解決問題能力有較好的提升。筆者從實踐的案例出發,探索深度學習理念下幼兒STEM項目學習研究之實施策略。

【關鍵詞】深度學習、STEM項目學習、教育策略

一、項目學習和深度學習的內涵和聯系

STEM,S科學、T技術、E工程、M數學,也有的延伸到藝術(A)領域。即STEAM。項目課程是幼兒在教師的支持、幫助和引導下,圍繞值得學習的主題進行深入研究和深度學習,參與體驗操作探索與他們生活經驗緊密聯結的課程;它也是幼兒在新舊經驗之間建立聯系,在解決問題的過程中獲取經驗,延伸經驗的過程”。

幼兒深度學習是指幼兒在教師的引導下,在較長的一個時段,圍繞著富有挑戰性的課題,全身心地積極投入,通過同伴間的合作與探究,運用高階思維,遷移已有經驗,最終解決實際問題的有意義的學習過程。

STEM項目和深度學習,有共通和關聯之處。那么在教育實踐中,如何開展深度理念下的項目研究呢?下面以大班項目活動《做秋千》為例。

二、深度學習理念下幼兒項目學習研究

(一)善于抓住教育契機,發現真問題

陶行知指出,生活即教育。生活中經常蘊含著教育,也正因為源自生活,與幼兒的生活息息相關,教育才會更有經驗,幼兒也更有興趣投入探索和研究,研究不是專家事情,做一個有心的教師,有準備的教師,一個支持孩子的教師,應當積極關注的興趣點,根據興趣,開展有價值性的教育活動。

“老師,剛才去沙池玩,聽到園長和工程叔叔說,沙池要改造了。”“哦,這樣啊,那你們有什么想法呢?”“不如我們去現場看看吧。”老師拋出問題,帶著孩子們來到正在改造的沙池。“這里做了個天橋,如果做個滑梯,就可以從天橋滑滑梯下來。 “我想在沙池那里做個秋千,可以蕩秋千”“還可以在下面做個蹺蹺板”“也可以設計幾張小椅子,玩累了可以歇息”……在老師的引導下,孩子們七嘴八舌講著自己的想法。老師把孩子的想法記錄了下來。最后大家商量約定,分成三組,一組做滑梯,一組做秋千(見圖1,小組設計圖),一組做蹺蹺板。“我們可以在木工坊將要設計的模型做出來,給建筑叔叔參考。”(本文主要介紹做秋千組孩子的活動)

除了問題的來源外,在這個活動中幼兒還遇到了許多問題:幼兒多次遇到問題:秋千用木棍黏,蕩不起來、釘子釘不進去、繩子綁不住、如何才能更穩固等。教師要及時捕捉到孩子的興趣,組織討論,交流想法,團討決定,確定任務。為幼兒的探索和學習奠定了基礎。

(二)提供材料和支持,為深度學習搭建鷹架

“巧婦難為無米之炊”。要為幼兒的學習創設環境,提供支持,搭建鷹架。在活動中,教師分析了幼兒的想法,帶著幼兒參觀了沙池,勘察現場,激活幼兒的思維;去現場觀看搖搖椅,查閱網絡關于秋千的照片,和幼兒認識秋千的結構組成;提供不同的秋千圖冊,拓寬幼兒對秋千的認識;讓幼兒繪畫設計圖,將自己的想法畫下來,實現從想象到用不同符號、數字進行表征的過程。了解到幼兒想做模型給建筑叔叔,教師帶幼兒參觀了幼兒園木工坊、美工室,里面有豐富的材料和工具,供幼兒使用。這些資源的和材料的提供,為幼兒的想象和創造提供了可能。另外“找到—使用—歸還”是教師的一個支持性策略。陣列有序的木工坊,各種不同的木工工具,為幼兒的想法和創造提供了可能。同時清晰的標志便于幼兒歸還,同時也有利于養成良好的學習習慣。

(三)提供時間和空間,保證深度學習的可能性

幼兒自主學習的發生不僅需要材料支持,更需要場景和充分的時間支持。在本次木工活動《做秋千》中,教師沒有急于催促孩子去完成作品,而是鼓勵幼兒通過充分的前期調研,頭腦風暴,小組交流,從而迸發了想制作秋千作品模型的愿望。為了支持幼兒的進一步探索,教師帶幼兒來到木工坊,豐富多元的場景又再一次激發了幼兒小組合作的欲望。在制作秋千吊杠的過程中,孩子一開始不知道如何正確選擇材料,教師并沒有急于干預,而是相信孩子有解決問題的能力,給予足夠的時間去探索、試誤、反思、調整,最后終于選擇了用繩子來制作秋千吊杠。(圖1為幼兒的探索過程圖)由此可見,深度學習的產生需要時間和空間這兩個重要的保障條件。教師為幼兒提供了能夠持續進行深度學習、深入研究的時間和空間,不要催促,要耐心觀察和等待、支持和引導,才可以見證了孩子們解決問題的哇時刻。

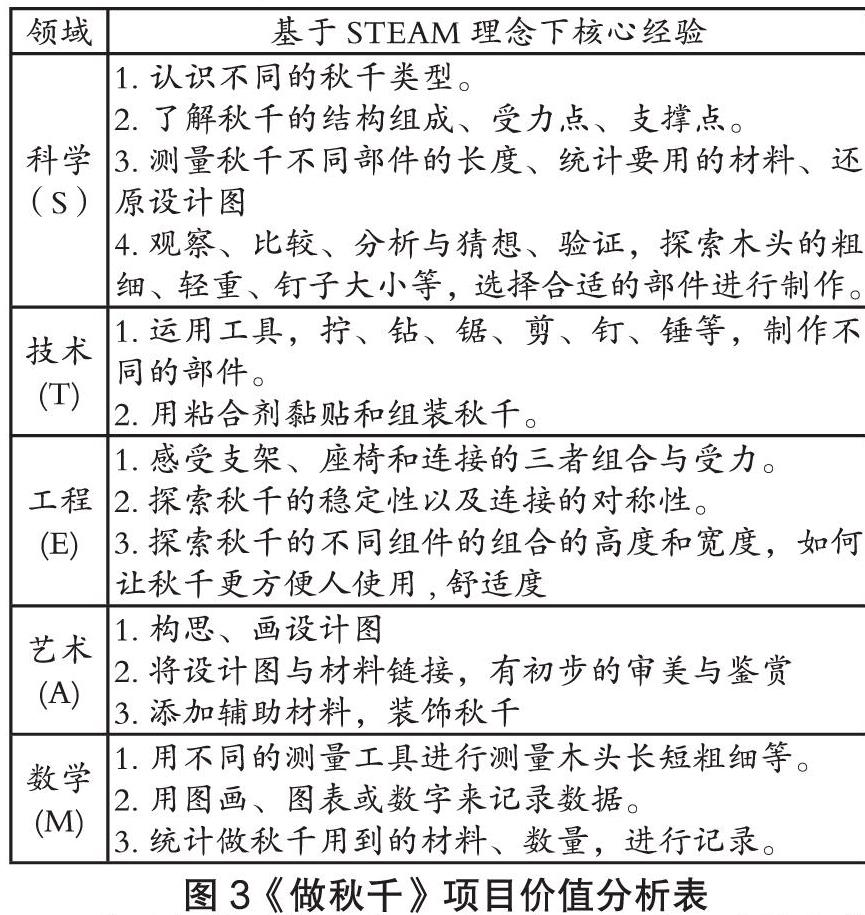

(四)分析項目活動的價值,預設可以獲得的核心經驗(見圖3)

(五)鼓勵幼兒有不同的分工,用不同的方式進行學習

“孩子有一百種語言,一百種表達。”同樣的,孩子有一百種想法,一百種與世界連接的方式。《高瞻學前課程模式》一書指出,“描述了一間專為主動學習而準備的課室,它允許幼兒用自己的方式做自己的事情,可以在眾多選擇中,找到符合自己興趣和個性的東西,讓幼兒有信心去進行探索,去回答自己的問題,去形成有意義的關系。”在為沙池改造獻計策活動中,教師給了幼兒充分的表達自己想法的機會,通過討論決定出三組設計。教師沒有說誰的想法是好的,誰的是不好的,也沒有規定誰去做秋千,誰去做滑梯,誰做天橋等,而是給回選擇和主動權孩子,讓幼兒做自己活動的主人,自己選擇,大膽嘗試,合作完成。在制作中,幼兒拿起木棍當吊桿,而且選擇了用膠水黏緊的方法,成人一看就知道這是錯誤的,但是教師沒有制止,而是讓幼兒自己去體驗,去發現,去解決,最后收獲成功的喜悅。活動中,幼兒有討論,有協商,有分工,有合作,有交流。幼兒運用自己的經驗得出關于人、材料。事件、想法的結論。無論成功與否,都是幼兒自己必須經歷的,都不容錯過。

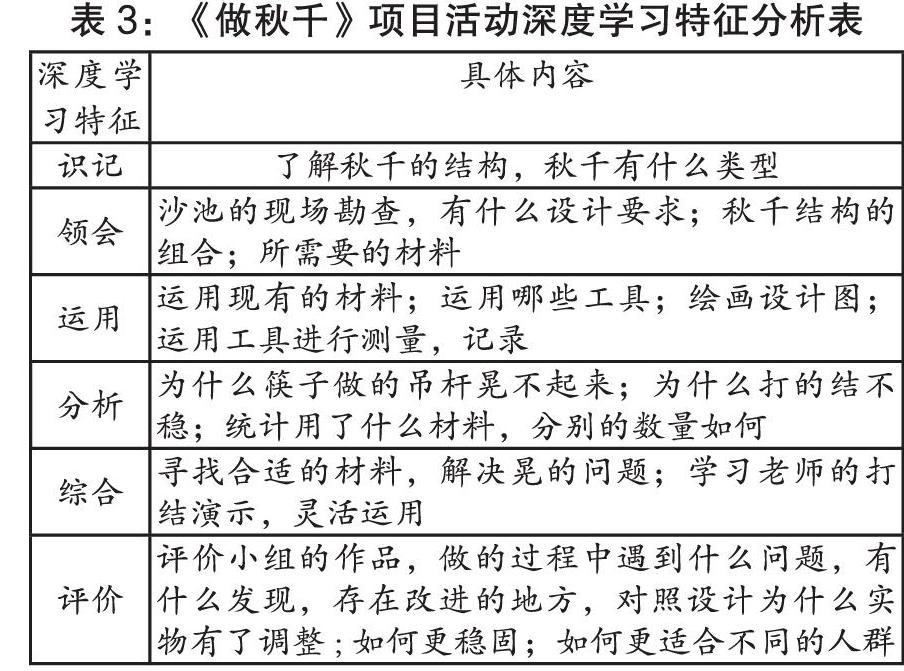

(六)對照深度學習特征,識別提升學習品質

如何判斷項目過程中是否存在深度學習?要對深度學習特征進行厘清。幼兒深度學習是一種基于問題的學習,是一種主動、批判性的學習。從認知方面深度學習具有三個特點:一是理解與批判:在活動中幼兒對秋千的認識并沒有停留在“知道”層面,會比較不同的秋千材料,認識秋千的基本結構等,同時,結合自己對沙池的調研,決定自己也做一個秋千,而且設計的秋千加入了自己的想法和思考,會認識到同一樣的高度的秋千,不同高度的人用起來不方便等;秋千旁邊要放一些凳子,增加多一些休閑功能,方便沙池的孩子坐等;二是聯想與建構:在這個活動中,幼兒的聯想與建構是貫穿整個活動的。將自己看到的秋千與自己想象中的秋千進行鏈接,畫出設計圖;將設計圖與現有材料進行鏈接,選擇了不同的材料制作秋千;吊杠晃不起來,和平時自己玩秋千的經驗進行了聯想,改成用繩子代替,進行經驗的二次建構;也體現了深度學習的第三個特征:三是遷移與運用。幼兒會將已有經驗遷移到制作中,設計圖設計了制作的不同步驟,這也是幼兒初步學習分工和分步推進計劃的體現。幼兒學習著建筑工人,統計要用到的材料和數量,這也是一種遷移與運用。(見表3)

(七)教師注意觀察指導,啟發引導促進學習

在探索過程中教師要做到適合的隱和現。要始終做幼兒學習的激發者,支持者、推進者和追隨者。一是及時觀察捕捉到幼兒的想法,展開討論,激發幼兒深一步探索的欲望。二是引導幼兒繪畫形成設計圖;三是當幼兒出現問題時,沒有急于糾正或者包辦,給到幼兒探索和尋求答案。當幼兒求助時,教師及時出現,并沒有自己打結,快速了事。而是采用了平行游戲,示范的方法,引導幼兒學學打結。在團討環節,看得出教師很注重用心觀察細節,引導幼兒比較設計圖和實物圖的不同之處,還有在設計時候出現一些好的想法,結果沒有實現的,都讓幼兒充分講述,了解背后的原因,為幼兒的進一步學習和探索引發了新的問題和研究點。

【參考文獻】

[1]劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養[M].教育科學出版社,2018.

[2]蔣明珠,許艷.項目學習:進入學科的課程智慧[M].華東師范大學出版社2021.

[3]姚怡.STEM 教育理念下促進幼兒深度學習的研究—以項目活動“蘇州園林”場景搭建為例[J].教師,2021,7.

[4]楊雨.幼兒園項目課程的內涵與實踐探索[J].教育導刊.2021(7).

【注釋】

[1]楊雨.幼兒園項目課程的內涵與實踐探索[J].教育導刊.2021年7月下半月刊:85

[2]王小英,劉思源.幼兒深度學習的基本特質與邏輯架構[J].學前教育研究.2020年第一期.總第301期:3