慢“漫”地教數學

——“漫”是有生命的課堂

文|孫貴合

在課堂教學中,與學生交流時怎樣才能夠真正做到關注每一個學生生命的成長呢?在這方面全國許多優秀教師都作了很好的示范。

案例一:特級教師吳正憲《分數的初步認識》一課教學片斷

師:同學們,要把4 個蘋果平均分給2 個小朋友,每人應該分得幾個?怎樣列式呢?

生:每人分2 個。列式:4÷2=2。

師:同學們,要把2 個蘋果平均分給2 個小朋友,每人應該分得幾個?怎樣列式呢?

生:每人分1 個。列式:2÷2=1。

師:同學們,要把1 個蘋果平均分給2 個小朋友,每人應該分得幾個?你怎樣表示呢?

(學生展示各自的表示方法。其中一位學生在黑板上畫了半個蘋果。吳老師讓每一位學生充分講解自己表示方法的含義。板書:)

師:同學們,老師明白你們的表達,你們能明白老師的這種表達嗎?

生:明白。

師:那老師把你們寫在黑板上的表達方式先擦去行嗎?

(其他學生都同意,畫半個蘋果的學生不同意)

生:我不同意,我還是喜歡我寫的。

師:好,那我就還把你的保留在黑板上,看看一會兒你是否能夠喜歡上我們的表達方式。

(在后面的練習中隨著數字的變大,那個學生畫起來越來越難了)

生:老師,我也喜歡你們的那個分數了。

師:其實你的表達方式也很好,但好像數字變大了就不太好用了,對吧?

生:是。

在整個教學過程中,吳正憲老師真正做到了尊重每一位學生,當學生用自己的表達方式表示出后,吳老師期待地看著每一位學生,耐心地傾聽每一位學生解釋自己作品的含義。其后又問學生“可以擦掉你的作品嗎?”當學生不同意時,吳老師依然尊重學生的選擇。整節課的板書,因為那“半個蘋果”的存在,雖然“很不美觀”,但這“半個蘋果”卻成就了本節課的“完美”。課后吳老師在與教師交流中,意味深長地說:“老師們,我們是在育人,而不只是在教書。”同樣的情境在吳老師的課堂上經常出現:學生寫字夠不到,吳老師會把學生抱起來;“同學們和你們商量個事”……看似微不足道的細節,卻讓每一位教師、每一位學生怦然心動。這也使我們深刻感受到那句最樸素,但卻指向教育真諦的話:“所謂好的教育,就是把每個孩子放在心上!”也就是要關注學生生命的成長,這里的“每個”不只包含優秀的學生,還有那些“慢一點”的學生。也只有從心底把學生“放在心上”,才會出現這么多細節,正是每一個細節的出現,才讓每一位學生都獲得尊重、不斷成長。

案例二:綜合實踐《元、角、分》

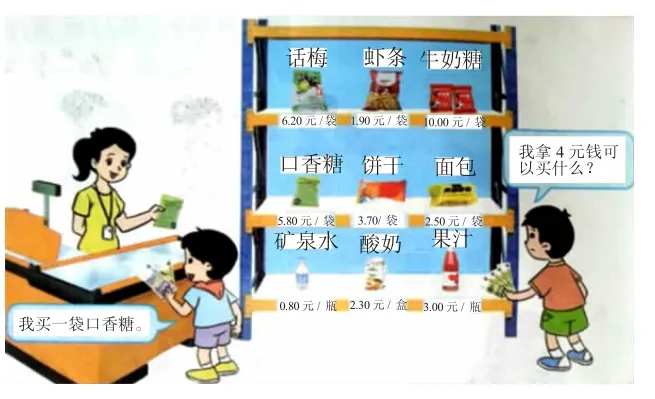

這是一位教師在教學《元、角、分》之后的一節實踐活動課。教師把教材上的一道練習題展示在大屏幕上,還創設了一個生活中的情境。

師:同學們,小明拿著4 元錢去超市了,他可以買什么呢?

(全體學生舉手)

生1:老師,他可以買果汁。

師:對,他可以買果汁,還可以買什么呢?

(又有很多學生把手舉了起來)

生2:老師,他還可以買礦泉水。

師:對,還可以買礦泉水。還可以買什么呢?

(又有很多學生把手舉了起來,但又慢慢地都放下了,這時教師依然很有耐心)

師:還可以買什么呢?

(教師用期待的眼神掃過每一名學生,但依然沒有學生舉手。這時教師開始施展“套路”了,教師裝作漫不經心的樣子走到屏幕前,用手指著餅干和面包,接著問)

師:還可以買什么呢?

(但非常遺憾的是,學生對教師的套路不太熟悉,依然沒有學生舉手。這時教師再也按捺不住心中的急躁,指著一位學生說)

師:你來說一說,還能買餅干。

生3:(用反問的語氣)老師,還能買餅干?

師:(加重了語氣)對,還能買餅干,生4 你來說一說還能買面包。

生4:(用反問的語氣)老師,還能買面包?

師:對,還能買面包。

……

(在教師的指令下,學生把所有能買的情況都說完了)

課下與這位教師一起交流時,他說:“孫老師,這些能買的情況,為什么學生就不說了呢?”我說:“因為——錢花完了。”在本課的內容設計上,我們不要求學生計算買完一件物品還剩多少元,也不要求計算買東西還差多少元。只要求學生能夠用數據來分辨哪些物品的價格比4 元多、哪些物品的價格比4 元少就可以了。但對于學生來說,他們都有一定的生活經驗,生1 和生2 已經買了一瓶果汁和一瓶礦泉水了,再買什么售貨員都不賣了,我想他們也會有自己的思考:數學真奇妙,沒錢了依然能買。

在這個環節中,教師雖然努力在“專業地讀懂教材、用心地讀懂學生、智慧地讀懂課堂”,但還是出現了問題。第一,不知道學生為什么不說了,也就是沒有能夠“用心地讀懂學生”;第二,教師雖然用指令性的要求把所有情況說完整了,但就是沒有“智慧地讀懂課堂”。這時可以換一種方式,“同學們已經買了幾種,那老師也想買一種,你們看可不可以,老師想買面包。”“不可以,因為前兩種已經把錢花完了。”第三,沒有“專業地讀懂教材”。有些版本的教材或多或少存在一些值得推敲的地方,所以我們應該“用教材教”,而不是“教教材”。如果是我教學這一部分內容,依然會用剛才的情境,“同學們,小明拿著4 元錢去超市,他可能買什么呢?”由“可以”改成“可能”,是不是所有的情況就都能出現了?雖然只是一字之差,但學生理解起來卻是完全不同的兩種情況。

在這個環節中,我還考慮了一個問題,就是學生的舉手問題。我們常說的一句話是:低年級是會不會的都舉手;中高年級是會的才舉手;等上了高中、大學,是會都不舉手。為什么會出現這種情況?是教師的提問出現了問題。每一個問題,在教師的心目中都已經有了一個答案,而學生需要做的就是猜教師心中的答案,猜對了,你就得到表揚;猜錯了,那你得到的就可能是批評。慢慢地學生也發現了這個規律,于是便不再表達自己的意見了。不論是在交流的過程中,還是在文章里面常說的一句話就是:要培養學生的創造力。“創造力”是培養出來的嗎?我認為,學生的創造力是與生俱來的,而教師所需要做的就是保護和挖掘,讓學生能夠一直保持這種創造力和展示自己的欲望。杜威說過:“科學的每一項巨大成就,都是以大膽的幻想為出發點的。”對數學問題的猜想,實際是一種數學思想,是一種創新精神的體現,在數學教學中,要鼓勵學生大膽提出猜想,創新地學習數學。讓學生經歷觀察、實驗、猜想、證明等數學活動,分享自己的想法,鍛煉自己的數學思維。

陶行知說過:“真教育是心心相印的活動。”只有在這樣“心心相印”的活動過程中,學生的學習才能超越知識、超越能力,走向關注學生生命成長的教育,從而使我們的課堂閃爍人性的光芒,并且使學生的學習具有生命的色彩。