學校與社會機構聯合實施STEM教育研究

高峭松

【摘要】近幾年,來自美國的STEM教育,在我國已經成為學科教育改革的熱點,它不僅在我國各種校外教育機構中蓬勃發展,而且隨著被寫進國家課程標準,在學校教育中也掀起了研究熱潮。積極實踐STEM教育理念和教育方式,是發展和提升學生核心素養的有效策略。因此,要讓STEM教育在我們的課堂上真正落地生根,并符合各地實情和學生實際的具有系統性、本土化的課程標準資源顯得尤為重要。在這種背景下,學校與社會機構聯合實施STEM教育研究就更有意義,我們相信學校與社會機構的通力合作,能加快STEM教育落地生根的步伐。

【關鍵詞】STEM;學校與社會機構;跨學科;教育研究

《小學科學課程標準》指出:“STEM是一種項目學習、問題解決為導向的課題組織方式,它將科學、技術、工程、數學有機地融合為一體。”由此可見,與傳統教育相比,STEM教育更強調學科的融合。目前我國中小學普遍采用分科教學模式,即各學科教師負責教授各自科目,很少重視學科之間的聯系。這樣不利于各科知識和技能的融合貫通和綜合運用。因此,我們要努力改變這種單一學科教學為主的現狀,從現行的國家基礎學科課程出發,集合優秀社會機構力量,尋找適合進行“跨界”和“融合”的內容,進行課程的整合設計,構建學科融合型的課程。

利用STEM更注重跨學科結合的特點,推動了廣大教育工作者對教育以及教育的思考。同時,STEM教育也是一個非常好的載體,通過這個載體可是實現學科邊界的穿越。未來,通過校內校外社會機構的結合來打造學科直接融合并推動教育的改革,將是我校甚至全區教育今后的一個亮點。圍繞STEM課程的研發展開了一系列的嘗試和實踐,讓我們看到了校內外共同合作進行專項課題研究的新方向,也實現了校內外STEM教育課程資源研究的意義和教育價值。

一、研究目標和內容

重點關注提升青少年核心素養,聚焦校外教育改革發展趨勢與創新模式探索,結合南海區社會機構的教育特色發展戰略與優勢,聯合校內、社會機構等多元化師資、場地資源,積極的探索STEM教育課程資源的開發與利用,通過建設系統化、科學化、普適化的STEM教育體系來促進中國青少年核心素養的提升。強調素質教育與跨學科的探索,提高學生的動手操作能力、實踐能力和科學素養。

二、合作機構

(一)凌云教育公社:凌云教育于2015年由一群對教育心存夢想與敬畏的年輕人創建,致力于將世界上最為領先的教育創新與中國的教育實踐相結合,提供優質的教育產品,并與合作伙伴們一起共同促進中國教育的發展和創新。

凌云團隊以博識創新、謙遜有趣為企業文化。主力團隊畢業于哈佛大學、哥倫比亞大學、倫敦大學學院、清華大學、浙江大學、北京師范大學等中外名校,擁有豐富多元的專業從業經驗,其中包括國際教育項目總負責人、NLP咨詢師、國際情商協會(ISEI)情商培訓師、認知與腦神經實驗室研究員等。主力研發和教學團隊在中國、美國的中小學及大學,在發達地區和偏遠地區均有一線教學經驗。

特點:優質的研發和教學網絡,與中美兩國的頂級教育機構有著深度的合作關系,與哈佛大學教育學院、哥倫比亞大學教師學院、紐約科學院、MIT媒體實驗室、普利策中心、Teach For All、TeachFor America、美麗中國等有著長期的項目研發合作乃至教學合作。

合作模式:教師培訓和學生STEM課程。教師培訓(網絡):LCT教師發展培訓課程。學生項目合作:《讓電路“講”故事》。

(二)小A創客:小A創客課程以興趣為導向,培養未來的科技人才。小A青少年創客教育研究中心融合了STEAM理念,通過提供多學科融合的“3D+”創新創客教育課程 ,為學校培養創新型師資,指導優秀小創客。

合作模式:項目引進,師資培訓。

通過學校和社會機構的共同參與STEM教育,提高學生核心素養。

通過學校和社會機構的共同參與STEM教育研究,探索教學模式和學習模式、開發課程和軟硬件以及評價、運行機制等諸方面。

通過學校和社會機構的共同參與STEM教育研究,提出了“整合校內外資源”和“研發適合大眾化學生使用、適合小學直接納入課程體系的STEM課程,探索與實施適合于體制內學校的STEM項目學習的模式和方法”。

通過學校和社會機構的共同參與STEM教育研究,把解決STEM教育的“落地”問題作為課題研究的重點,將培養青少年核心素養的重要任務落到了實處。

三、基本思路

《小學科學課程標準》指出:“STEM是一種項目學習、問題解決為導向的課題組織方式,它將科學、技術、工程、數學有機地融合為一體。”由此可見,與傳統教育相比,STEM教育更強調學科的融合。目前我國中小學普遍采用分科教學模式,即各學科教師負責教授各自科目,很少重視學科之間的聯系。這樣不利于各科知識和技能的融合貫通和綜合運用。因此,我們要努力改變這種單一學科教學為主的現狀,從現行的國家基礎學科課程出發,集合優秀社會機構力量,尋找適合進行“跨界”和“融合”的內容,進行課程的整合設計,構建學科融合型的課程。

1.從教材中來:研究教材,有機整合,構建學科融合型課程。

2.從科技活動中來:基于活動,吸納重組,構建科技創新型課程。

3.從生活中來:立足生活,探索實踐,構建生活實踐型課程。

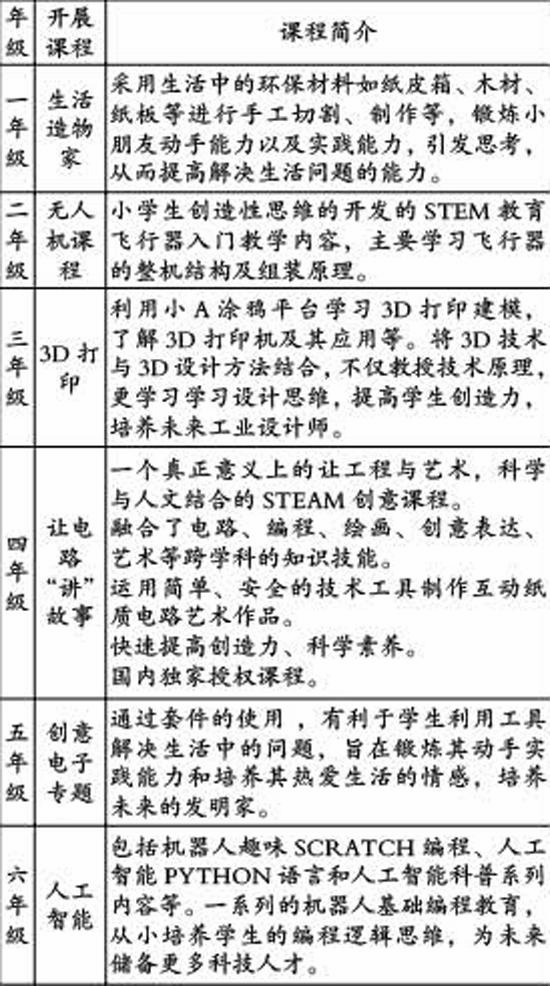

四、各年級計劃開展的課程

年級 開展課程 課程簡介

一年級 生活造物家 采用生活中的環保材料如紙皮箱、木材、紙板等進行手工切割、制作等,鍛煉小朋友動手能力以及實踐能力,引發思考,從而提高解決生活問題的能力。

二年級 無人機課程 小學生創造性思維的開發的STEM教育飛行器入門教學內容,主要學習飛行器的整機結構及組裝原理。

三年級 3D打印 利用小A涂鴉平臺學習3D打印建模,了解3D打印機及其應用等。將3D技術與3D設計方法結合,不僅教授技術原理,更學習學習設計思維,提高學生創造力,培養未來工業設計師。

四年級 讓電路“講”故事 一個真正意義上的讓工程與藝術,科學與人文結合的STEAM創意課程。

融合了電路、編程、繪畫、創意表達、藝術等跨學科的知識技能。

運用簡單、安全的技術工具制作互動紙質電路藝術作品。

快速提高創造力、科學素養。

國內獨家授權課程。

五年級 創意電子專題 通過套件的使用 ,有利于學生利用工具解決生活中的問題,旨在鍛煉其動手實踐能力和培養其熱愛生活的情感,培養未來的發明家。

六年級 人工智能 包括機器人趣味SCRATCH編程、人工智能PYTHON語言和人工智能科普系列內容等。一系列的機器人基礎編程教育,從小培養學生的編程邏輯思維,為未來儲備更多科技人才。

五、課程亮點

1.無縫銜接《義務教育小學科學課程標準》:知識體系建構于義務教育小學科學課程標準,培養學生科學素質、實踐素養、解決實際問題能力為目標。

2.創新教學模式:風靡美國的項目制學習+游戲化教學,同時輔以個性化教學輔導。

3.跨學科STEM教學理念:注重學習與現實世界的聯系,在多學科碰撞中培養學生的技能和認知。

4.內容生活化,源于生活,高于生活。

5.科學課程評估:多維度形成性測評,課程結束出具《學生綜合評定報告》。

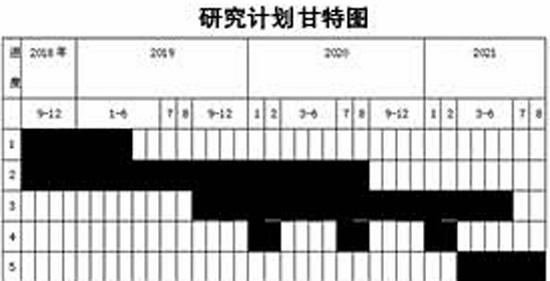

六、總體安排和進度

備注:

1.對文獻及課題現狀的深入研究并得出初步的想法。

2.引進校外機構,共同開發課題STEM課程(包括課程目標、課時安排、課程資源等)。

3.開展課程實施、反思并修正。

4.課程實施過程中學生反饋數據及結果進行分析。

5.總結分析報告情況撰寫論文,形成校本教材,完成結題報告。

七、可行性分析

本課題已有成功的案例,但缺乏校本教材,做好對學生的跟蹤調查,一定能找準機構與學校合作共贏的最佳切入點,根據之前成功的長作業形式,我們會以長作業的形式在全體學生中開展本課程,并從中收集案例。

八、預期成果

形成本土化、系統化的1-6年級STEM校本課程。

九、效益分析

解決STEM教育的“落地”問題,提升青少年核心素養。

十、實現本課題預期研究成果已具備的條件(含研究工作基礎和時間保證、人員和經費等)

研究工作基礎:

(一)學校擁有專門的創客室,5間電腦室,4間科學實驗室,充足的場室,多媒體室和電教室等,學校附近緊鄰公園,圖書館、植物園、地鐵站等公共設施,為課程的多元化提供保證。

(二)年輕的隊伍,我們的平均年齡29歲;不賴的實力,我們在自己的學科領域都有著不錯的成績;因為年輕,我們擁有較強的學習力。

(三)學校是強大的后盾,為我們的研究保駕護航;與校外的社會機構有著良好的合作關系,為課程的順利展開,提供有力的保障。課程研究的落地建議可以從以下三步展開:

1.本土化問題:針對國內外STEM發展做對比研究,對國外做法做到完整系統的了解,但不能照搬照抄,需要對其進行改造提升。

2.普適化問題:可以基于學校傳統的科學課、課后一小時、學生社團、冬令營、少年宮等途徑進入。

3.工具化問題:使學校可以直接使用社會機構的工具,不需要再開發。課程總體的設計,要有優于成長STEM課程標準;課程的總體框架需要適用于各年級學生的教學內容,分學段分級的細化;不同的教材或者教學資源供學生或者教師使用;STEM課程的教學模式需要研究幾種課型設計,適用于不同的地區場景;學習的空間的改造,傳統教室如何改造來適應STEM課程的開展;評價工具,形成基于STEM課程的評價系統;培訓包的設計,針對不同學科的老師進行培訓。

(四)每周一至六年級有一節STEAM課程,每周二課程超市50分鐘,受惠全學校,能更有效為STEM課程“落地”提供第一手數據,更好地實現學校和社會機構聯合實施STEM教育“1+1>2”。

(五)經費:預算社會機構進校園授課8000元/學期,共四期,約32000元,教師培訓約5000元每位老師,共25000元,請專家費用約2萬,研究課題的經費預算約8萬。

【參考文獻】

[1]張燕,張海云.基于STEM教育的小學科學課程資源的開發研究[J].中小學信息技術教育,2018,(04).

[2]吳建斌.STEM教育在校外科技教育中的實踐和探索[J].現代教學,2017,(07)

(責任編輯:梁慧嬋)